1.本发明涉及检出机技术领域,具体是使用比较法的快速称重残次品检出机。

背景技术:2.检出机在现代工业生产,食品、医药行业生产过程中尤为突出,已逐渐成为一个不可缺少的环节。自动重量检出机在产品输送的过程中完成对产品的称重测量,并将测量的的重量数据与预先设定的范围进行比较对,由控制器发出指令,将不合格产品快速剔除,或把不同重量等级的产品分到指定的区域。

3.称重过程当产品进入称重输送机后,系统根据外部信号,如光电开关,或如内部电平信号,识别待检测产品进入称重区。根据输送机运行速度和输送机的长度,或根据电平信号,系统可以自行判断,产品离开秤台输送机的时间。产品从进入秤台到离开秤台,称重传感器将检测到重量信号,控制器选取信号稳定区的信号进行处理,就可以得到产品的重量。

4.相对于现有设备的检测方式,本装置通过配重块即砝码、液压油、联动机构以及测距传感器即可实现对物品的称重,本装置的重量检测方式更加的简单、靠近,而且不需要复杂的控制系统。

技术实现要素:5.本发明的目的在于提供使用比较法的快速称重残次品检出机,以解决现有技术中提出的问题。

6.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:使用比较法的快速称重残次品检出机,该残次品检出机包括机体、若干组称重机构、动力机构,所述机体上设置有动力机构,所述动力机构使若干组称重机构在机体上循环称重,若干组所述称重机构设置在动力机构上,若干组称重机构通过配重块、联动机构以及液压实现对物品的快速称重。配重块根据称重的需要进行放置,称重机构通过配重块、联动机构以及液压实现对物品的快速称重,通过物品与配重块之间的重量对比判断出物品是否合格,当物品重量低于配重块重量时,判断物品不合格并为残次品,当判断出物品为残次品时称重机构中的部分部件发生倾斜,使物品与称重机构分离。

7.作为优选技术方案,所述称重机构包括称重台、配重壳、称重舱,所述称重舱上从左往右设置有称重台、配重壳,称重舱通过联动机构以及液压实现称重台与配重壳之间的重量对比;所述动力机构包括若干组承载板、至少两组动力组件,所述承载板与机体转动连接,所述承载板与动力组件转动连接,所述称重舱与承载板固定。称重台为称重物品的放置提供支撑,配重壳为配重块的放置提供空间,配重块可以为砝码,称重舱两端分别承受称重台以及配重壳传递的重量,称重舱对两端所受重量进行对比,实现物品快速称重,承载板为称重机构的安装提供支撑,动力组件与承载板转动连接并为承载板在机体中的移动提供动力。

8.作为优选技术方案,所述称重台上设置有传送带,称重台下方一侧与称重舱转动

连接,称重台下方另一侧设置有支撑机构,所述支撑机构下端面与称重舱上端面固定,支撑机构与称重舱之间通过管道连通。当称重台发生定向倾斜时,称重台上的物品通过传送带滑出称重台,当称重台上有物品时,称重台将物品的部分重量传递到称重舱中,支撑机构对称重台的另一侧进行支撑,支撑机构使称重台保持平衡的同时将物品的其余重量传递到称重舱中。

9.作为优选技术方案,所述支撑机构包括连杆、伸缩缸、套杆,所述连杆的上端与称重台固定,连杆的下端与伸缩缸的上端转动连接,所述伸缩缸的下端与套杆上端固定,所述套杆内部设置有第二液压杆,套杆的下端与称重舱上端面固定。连杆连接称重台与伸缩缸,当伸缩缸的伸缩杆收回时,伸缩缸通过连杆使称重台发生倾斜,当伸缩缸的伸缩杆伸出时,伸缩缸通过连杆使称重台保持平衡,套杆为伸缩缸的安装提供支撑,第二液压杆内部设置有液压油,同时第二液压杆、套杆以及称重舱三者相互配合在套杆内部形成第二压力舱,第二压力舱对称重舱中传递来的压力进行储存。

10.作为优选技术方案,所述套杆包括套壳、承重杆,所述套壳内部设置有至少两组第二压缩组件,所述承重杆下端面的两侧与两组第二压缩组件上端固定,承重杆下端面的中间位置与第二液压杆固定,两组所述第二压缩组件均与第二液压杆管道连接。套壳为承重杆的安装以及第二压力舱的形成提供支撑,称重杆接收称重台上传递的重力并对第二压缩组件进行挤压同时对第二液压杆进行下压,第二压缩组件对第二液压杆中的液压油进行短时储存,当第二液压杆的下端受到第二压力舱中传递的压力时,第二液压杆中的液压油进入到第二压缩组件中,当称重台上放置物品时,承重杆对第二压缩组件进行挤压,使第二压缩组件中的液压油回到第二液压杆中,同时承重杆对第二液压杆进行下压,使第二液压杆对第二压力舱进行挤压,使第二压力舱中的压力回到承重舱。

11.作为优选技术方案,两组所述第二压缩组件均包括第二压缩杆、第二压缩壳,所述第二压缩杆的上端与承重杆固定,第二压缩杆的下端贯穿第二压缩壳并与第二压缩壳滑动连接,所述第二压缩壳与第二液压杆管道连接;所述第二液压杆包括第二液压套壳、第二液压连杆,所述第二液压套壳上端面与承重杆固定,所述第二液压连杆的上端贯穿第二液压套壳的下端面并与第二液压套壳滑动连接,第二液压连杆的下端固定有第二液压板,所述第二液压板与套壳滑动连接。第二压缩壳对第二液压杆中的液压油进行储存,第二压缩杆受到承重杆传递的压力时对第二压缩壳内的液压油进行压缩,使液压油重新回到第二液压杆中,第二液压套壳与第二液压连杆相互配合在第二液压套壳内部形成液压油储存舱,第二液压连杆受到第二液压板的传递的压力并对滴第二液压套壳内的液压油进行挤压,使液压油进入到第二压缩壳内,第二液压板对第二压力舱中的压力进行传递。

12.作为优选技术方案,所述称重舱为u型舱,称重舱从左往右分为物品舱、液压舱、配重舱,所述物品舱内部从上至下依次设置有联动杆、至少两组第一压缩组件、第一液压杆、分隔板,所述联动杆上端与称重台转动连接,联动杆下端从左往右依次与第一压缩组件、第一液压杆、第一压缩组件固定,两组所述第一压缩组件与第一液压杆管道连接,所述第一液压杆与物品舱滑动连接。物品舱上端连接称重台,配重舱上端连接配重壳,液压舱为物品舱与配重舱之间的重量对比提供对比基础,联动杆连接称重台与称重舱,联动杆将称重台上的物品重量传递到称重舱中,联动杆承受称重台传递的重量时,联动杆对第一压缩组件进行挤压同时将第一液压杆下压,第一压缩组件对第一液压杆中的液压油进行储存,当第一

压缩组件受到联动杆的挤压时会将液压油挤压进第一液压杆中,第一液压杆一端受到液压舱中传递的压力时,第一液压杆中的液压油被挤压进第一压缩组价中,分隔板将物品舱与液压舱分隔。

13.作为优选技术方案,两组所述第一压缩组件均包括第一压缩杆、第一压缩壳,所述第一压缩杆的上端与联动杆固定,第一压缩杆的下端贯穿第一压缩壳并与第一压缩壳滑动连接,所述第一压缩壳与第一液压杆管道连接;所述第一液压杆包括第一液压套壳、第一液压连杆,所述第一液压套壳上端面与联动杆固定,所述第一液压连杆的上端贯穿第一液压套壳的下端面并与第一液压套壳滑动连接,第一液压连杆的下端固定有第一液压板,所述第一液压板与物品舱滑动连接。第一液压板、分隔板与物品舱三组相互配合在物品舱中形成第一压力舱,第一压力舱为液压舱中传递的压力进行储存,第一压缩杆在联动杆的带动下对第一压缩壳内部空间进行挤压,第一压缩壳为第一液压杆中的液压油进行储存,第一液压套壳与第一液压连杆相互配合在第一液压套壳内部形成液压油储存空间,当第一液压连杆受到第一液压板传递的压力时,第一液压连杆对第一液压套壳内的液压油进行挤压,使第一液压套壳内的液压油进入到第一压缩壳内。

14.作为优选技术方案,述液压舱内部上下端面上均设置有两组滑轨;所述配重舱上端设置有传动杆,所述传动杆的上端与配重壳固定,配重舱内设置有联动机构,所述联动机构包括受力杆、推动杆、压缩板、联动伸缩杆,所述受力杆上端与传动杆转动连接,受力杆下端与推动杆的一端转动连接,所述压缩板位于液压舱内,压缩板与推动杆的另一端固定,所述联动伸缩杆设置在配重舱内壁上,联动伸缩杆的一端与受力杆转动连接。滑轨为压缩板在液压舱中的滑动方向进行限制,防止压缩板在液压舱中偏转,压缩板将液压舱内部分隔为两个空间,即液压空间和联动空间,液压空间内放置有液压油,联动空间中有联动机构,受力杆与配重壳连接,受力杆受力将动力传递到推动杆上,推动杆在受力杆的推动下推动压缩板在液压舱中滑动并对液压空间内的液压油进行压缩,使液压油进入到第一压力空间和第二压力空间中,液压油对第一压缩空间和第二压缩空间内的第一液压板及第而液压板进行上顶,使第一液压板和第二液压板受到液压油的压力,联动伸缩杆对受力杆的转动方向进行引导,使受力杆在联动空间内的转动方向发生偏转 。

15.作为优选技术方案,所述机体上设置有至少四组下料板,四组所述下料板分别为两组残次下料板、两组成品下料板,两组所述残次下料板以及两组所述成品下料板的下方均设置有测距传感器,所述测距传感器对配重壳的位置进行检测。下料板为称重台上物品离开机体引导,同时下料板为测距传感器的安装提供支撑,测距传感器对配重壳的高度进行监测,测距传感器通过检测配重壳的高度判断物品的重量是否合格。

16.与现有技术相比,本发明的有益效果是:本装置通过在配重壳中放置一定重量的砝码使称重舱内的压力发生变化,当放置在称重台上的物品的重量等于砝码的重量时,称重舱中的压力再次回到平衡装置,使得配重壳回到原来的位置,同时称重台在控制系统的控制下发生倾斜,使物品从称重台上滑落;当物品的重量小于砝码的重量时,称重舱内的压力仍处于不平衡的状态,即配重壳无法回到原来位置,当称重台带着物品移动到残次下料板下方时,控制系统使称重台发生倾斜,使物品滑动到残次下料板上并离开检出机,本装置通过配重块即砝码、机械结构以及液压油实现对物品的快速称重,通过重量的对比实现对物品是否为残次品的快速判断,相对于现有的通过电子设备对物品进行称重的方式,本装

置的称重方式更加可靠、检修更加方便,而且还没有复杂的控制系统及控制电路。

附图说明

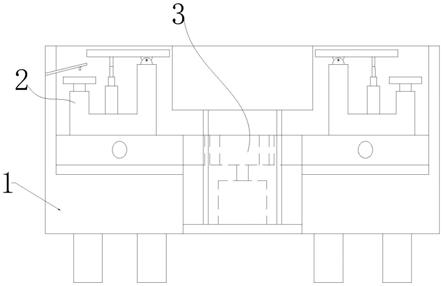

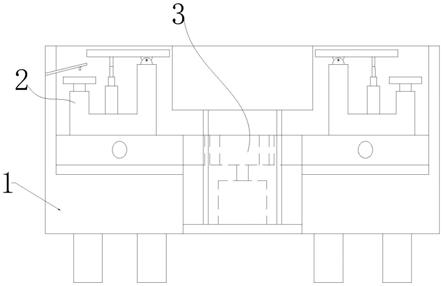

17.图1为本发明使用比较法的快速称重残次品检出机的整体结构安装示意图;图2为本发明使用比较法的快速称重残次品检出机的整体部件位置安装右视半剖示意图;图3为本发明使用比较法的快速称重残次品检出机的整体结构俯视图;图4为本发明使用比较法的快速称重残次品检出机的称重机构不称重时的结构示意图;图5为本发明使用比较法的快速称重残次品检出机的称重机构称重时的结构示意图;图6为本发明使用比较法的快速称重残次品检出机的支撑机构的结构示意图。

18.附图标记如下:1、机体;2、称重机构;3、动力机构;4、第一压缩组件;5、第一液压杆;6、第二压缩组件;7、第二液压杆;1

‑

1、残次下料板;1

‑

2、成品下料板;1

‑

3、测距传感器;1

‑

4、滑轮条;2

‑

1、称重台;2

‑

2、配重壳;2

‑

3、称重舱;2

‑

4、传送带;2

‑

5、支撑机构;2

‑

31、物品舱;2

‑

32、液压舱;2

‑

33、配重舱;2

‑

34、传动杆;2

‑

31

‑

1、联动杆;2

‑

31

‑

2、分隔板;2

‑

33

‑

1、受力杆;2

‑

33

‑

2、推动杆;2

‑

33

‑

3、压缩板;2

‑

33

‑

4、联动伸缩杆;2

‑

51、连杆;2

‑

52、伸缩缸;2

‑

53、套杆;2

‑

53

‑

1、套壳;2

‑

53

‑

2、承重杆;3

‑

1、承载板;3

‑

2、动力组件;3

‑

21、电机;3

‑

22、齿轮;4

‑

1、第一压缩杆;4

‑

2、第一压缩壳;5

‑

1、第一液压套壳;5

‑

2、第一液压连杆;5

‑

3、第一液压板;6

‑

1、第二压缩杆;6

‑

2、第二压缩壳;7

‑

1、第二液压套壳;7

‑

2、第二液压连杆;7

‑

3、第二液压板。

具体实施方式

19.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

20.实施例:如图1

‑

6所示,使用比较法的快速称重残次品检出机,该残次品检出机包括机体1、若干组称重机构2、动力机构3,机体1上安装有动力机构3,动力机构3使若干组称重机构2在机体1上循环称重,若干组称重机构2固定在动力机构3上,若干组称重机构2通过配重块、联动机构以及液压实现对物品的快速称重。

21.本装置还包括控制系统,控制系统与电机、伸缩缸以及测距传感器电性连接,测距传感器将监测的信号传输到控制系统中,控制系统根据信号对伸缩缸进行控制,控制系统控制电机的工作。

22.称重机构2包括称重台2

‑

1、配重壳2

‑

2、称重舱2

‑

3,称重台2

‑

1、配重壳2

‑

2以及称重舱2

‑

3在不称重时达到重力平衡,称重舱2

‑

3上左端安装有称重台2

‑

1、右端安装有配重壳2

‑

2,称重舱2

‑

3通过联动机构以及液压实现称重台2

‑

1与配重壳2

‑

2之间的重量对比。

23.称重舱2

‑

3为u型舱,称重舱2

‑

3从左往右分为物品舱2

‑

31、液压舱2

‑

32、配重舱2

‑

33。

下端面焊接,连杆2

‑

51的下端与伸缩缸2

‑

52的伸缩杆上端转动连接,伸缩缸2

‑

52为电动伸缩缸,伸缩缸2

‑

52与控制系统电性连接,伸缩缸2

‑

52的下端通过螺丝与套杆2

‑

53上端固定,套杆2

‑

53内部安装有第二液压杆7,套杆2

‑

53的下端通过螺丝与液压舱2

‑

32上端面固定。

32.套杆2

‑

53包括套壳2

‑

53

‑

1、承重杆2

‑

53

‑

2,套壳2

‑

53

‑

1的下端通过螺丝与液压舱2

‑

32固定,液压舱2

‑

32上端面在套壳2

‑

53

‑

1覆盖的范围内加工有通孔,套壳2

‑

53

‑

1内部侧壁上固定有至少两组第二压缩组件6,承重杆2

‑

53

‑

2下端面的两侧与两组第二压缩组件6上端固定,承重杆2

‑

53

‑

2下端面的中间位置焊接有推动柱,推动柱的下端与第二液压杆7上端固定,两组第二压缩组件6均与第二液压杆7管道连接。

33.两组第二压缩组件6均包括第二压缩杆6

‑

1、第二压缩壳6

‑

2,第二压缩壳6

‑

2通过螺丝分别固定在套壳2

‑

53

‑

1的侧壁上,第二压缩壳6

‑

2上的下端侧壁上加工有通孔,且通孔的外侧胶粘有波纹管,波纹管的另一端与第二液压杆7固定,第二压缩杆6

‑

1的上端与承重杆2

‑

53

‑

2固定,第二压缩杆6

‑

1的下端贯穿第二压缩壳6

‑

2,第二压缩杆6

‑

1位于第二压缩壳6

‑

2的一端上焊接有平板,平板与第二压缩壳6

‑

2滑动连接,且平板与第二压缩壳6

‑

2内壁接触的端面上固定有密封橡胶圈。

34.第二液压杆7包括第二液压套壳7

‑

1、第二液压连杆7

‑

2,第二液压套壳7

‑

1上端面与承重杆2

‑

53

‑

2上的推动柱焊接,第二液压连杆7

‑

2的上端贯穿第二液压套壳7

‑

1的下端面,第二液压连杆7

‑

2位于第二液压套壳7

‑

1的一端上焊接有平板,平板与第二液压套壳7

‑

1滑动连接,且平板与第二液压套壳7

‑

1内壁接触的端面上固定有密封橡胶圈,第二液压套壳7

‑

1内盛放有液压油,第二液压连杆7

‑

2的下端固定有第二液压板7

‑

3,第二液压板7

‑

3与套壳2

‑

53

‑

1滑动连接,第二液压板7

‑

3与套壳2

‑

53

‑

1内壁接触的端面上固定有密封橡胶圈,第二液压板7

‑

3、套壳2

‑

53

‑

1以及液压舱2

‑

32三者相互配合在套壳2

‑

53

‑

1内部形成第二压力空间。

35.动力机构3包括若干组承载板3

‑

1、至少两组动力组件3

‑

2,承载板3

‑

1与机体1转动连接,若干组承载板3

‑

1与动力组件3

‑

2转动连接,若干组承载板3

‑

1之间通过传动链连接在一起,承载板3

‑

1与动力组件3

‑

2转动连接的端面上加工有转动块,转动块呈半圆状,称重舱2

‑

3通过螺丝与承载板3

‑

1上端面固定。

36.两组动力组件3

‑

2均包括电机3

‑

21、齿轮3

‑

22,两组所述电机3

‑

21通过螺丝固定在机体1内部下端面的左右两侧,齿轮3

‑

22固定在电机3

‑

21的电机轴上,齿轮3

‑

22为正六边形结构,且齿轮3

‑

22均分为六个区域,每个区域边缘的中间位置均加工有半圆槽,且半圆槽与转动块的尺寸契合,通过正六边形的齿轮设计,可以增大齿轮3

‑

22与承载板3

‑

1之间的传动动力。

37.机体1的中间位置安装有支撑壳,支撑壳对承载板3

‑

1在机体1上的转动位置进行限制,防止承载板3

‑

1转动时在机体1上发生位置偏移,机体1的侧壁上焊接有至少四组下料板,四组下料板分别为两组残次下料板1

‑

1、两组成品下料板1

‑

2,两组残次下料板1

‑

1以及两组成品下料板1

‑

2的下方均通过螺丝固定有测距传感器1

‑

3,测距传感器1

‑

3对配重壳2

‑

2的位置进行检测,机体1在承载板3

‑

1的下方安装有滑轮条1

‑

4,滑轮条1

‑

4呈环形,滑轮条1

‑

4对若干组承载板3

‑

1进行支撑,滑轮条1

‑

4减少呈承载板3

‑

1与机体1之间的摩擦力。

38.本发明的工作原理:当配重壳2

‑

2内放置有称重用的砝码时,配重壳2

‑

2的位置在砝码重量的作用下下

降,同时配重壳2

‑

2通过传动杆2

‑

34对配重舱2

‑

33中的联动机构进行施压,使联动机构在配重舱2

‑

33内进行传动。

39.当受力杆2

‑

33

‑

1受到传动杆2

‑

34传递的配重壳2

‑

2的压力时,受力杆2

‑

33

‑

1在联动伸缩杆2

‑

33

‑

4的支撑下对推动杆2

‑

33

‑

2进行推动,使压缩板2

‑

33

‑

3在推动杆2

‑

33

‑

2的推动下在滑轨上滑动,并对液压空间中的液压油进行挤压,使液压油进入到第一压力空间和第二压力空间中。

40.当第一压力空间中有液压油进入时,液压油对第一液压板5

‑

3顶升,使第一液压板5

‑

3在液压油的顶升压力下上升,并将液压油的压力传递到第一液压连杆5

‑

2上,使第一液压连杆5

‑

2对第一液压套5

‑

1中的液压油进行挤压,使第一液压套壳5

‑

1中的液压油通过波纹管进入到第一压缩壳4

‑

2中,液压油的进入使第一压缩壳4

‑

2中的空气压缩。

41.当第二压力空间有液压油进入时,液压油对第二液压板7

‑

3进行挤压,使第二液压板7

‑

3在液压油的压力下上升,第二液压板7

‑

3将上升力传递到第二液压连杆7

‑

2上,使第二液压连杆7

‑

2对第二液压套壳7

‑

1内的液压油进行挤压,使第二液压套壳7

‑

1内的液压油通过波纹管进入到第二压缩壳6

‑

2中,液压油的进入使第二压缩壳6

‑

2中的空气进行压缩。

42.通过第一液压杆5与第二液压杆7的设置,实现配重壳2

‑

2在称重舱2

‑

3上下降时称重台2

‑

1在称重舱2

‑

3上的位置不发生变化,从而实现所有称重台2

‑

1的高度保持一致。

43.当称重台2

‑

1上放置有称重物品时,称重台2

‑

1在下降时将物品的重量分成两份并分别传递到联动杆2

‑

31

‑

1以及连杆2

‑

51上。

44.当联动杆2

‑

31

‑

1受到称重台2

‑

1传递的重力时,联动杆2

‑

31

‑

1随着称重台2

‑

1一起下降的同时将重力传递到两组第一压缩杆4

‑

1以及推动柱上,第一压缩杆4

‑

1随着联动杆2

‑

31

‑

1的下降对第一压缩壳4

‑

2中的液压油进行挤压,使第一压缩壳4

‑

2的液压油重新进入到第一液压套壳5

‑

1中,使第一液压套壳5

‑

1中重新充满液压油,并使第一液压连杆5

‑

2完全伸出第一液压调套壳5

‑

1,同时推动柱随着联动杆2

‑

31

‑

1的下降推动第一液压杆5,使第一液压杆5通过第一液压板5

‑

3对第一压力空间中的液压油进行挤压,使第一压力空间中的液压油重新进入到液压舱2

‑

32中。

45.当连杆2

‑

51受到称重台2

‑

1传递的重力时,连杆2

‑

51随着称重台2

‑

1一起下降并将重力通过伸缩缸2

‑

52传递到套杆2

‑

53上,承重杆2

‑

53

‑

2受到伸缩缸2

‑

52传递的重力后开始对两组第二压缩杆6

‑

1进行下压,使第二压缩杆6

‑

1对第二压缩壳6

‑

2中的液压油进行挤压,使液压油重新进入到第二液压套壳7

‑

1中,使第二液压连杆7

‑

2在液压油的作用下重新完全伸出第二液压套壳7

‑

1,同时推动柱随着连杆2

‑

51的下降对第二液压杆7进行下压,使第二液压杆7通过第二液压板7

‑

3对第二压力舱中的液压油进行挤压,使液压油重新进入到液压舱2

‑

32中。

46.当物品的重量等于配重壳2

‑

2中的砝码的重量时,第一压力空间以及第二压力空间中的液压油全部进入到液压舱2

‑

32中,使液压油将压缩板2

‑

33

‑

3重新挤压会原来的位置,并使配重壳2

‑

2在联动机构的推动下重新回到原来位置;当物品的重量小于配重壳2

‑

2中的砝码的重量时,第一压力空间以及第二压力空间中的液压油不能完全回到液压舱2

‑

32中,使配重壳2

‑

2无法回到原来位置。

47.当配重壳2

‑

2回到原来位置时,当称重机构2在承载板3

‑

1的带动下移动到残次下料板1

‑

1的下方时,控制系统不对测距传感器1

‑

3传递的信号进行处理,当称重机构2在承载

板3

‑

1的带动下移动到成品下料板1

‑

2的下方时,控制系统对测距传感器1

‑

3传递的信号进行处理并控制伸缩缸2

‑

52收缩,使称重台2

‑

1发生倾斜,使物品通过传送带以及下料板离开机体1。

48.当配重壳2

‑

2没有回到原来位置时,当称重机构2在承载板3

‑

1的带动下移动到成品下料板1

‑

2的下方时,控制系统不对测距传感器1

‑

3传递的信号进行处理,当称重机构2在承载板3

‑

1的带动下移动到残次下料板1

‑

1的下方时,控制系统对测距传感器1

‑

3传递的信号进行处理并控制伸缩缸2

‑

52收缩,使称重台2

‑

1发生倾斜,使物品通过传送带以及下料板离开机体1。

49.对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。