一种发动机用润滑油及其制备方法和应用与流程

本技术涉及润滑油,更具体地说,它涉及一种发动机用润滑油及其制备方法和应用。

背景技术:

1、为了应对全球气候变暖,减少碳排放,近年来,新能源动力汽车得到了很大的发展。新能源动力汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源的汽车,包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车等。其中,混动车辆(包括插混和弱混)在新能源汽车中的占比超过50%,具有燃油效率更高、排放量较少以及续航里程更长等优点。而内燃机不管是否直接驱动车辆行驶,都是最直接或者间接的能量来源,因此,各个汽车主机厂都纷纷投入研究,开发各自对应的混动专用发动机。

2、目前,绝大部分国内主机厂研究开发量产1.5l或者1.5tgdi混动专用发动机,用于匹配phev/dht车型。混动专用发动机相较于传统发动机,在运行中有以下特殊之处:线性的运行工况,热效率聚集在较高的区域;频繁的启停,发动机使用频次降低;基于上述特殊的运行工况,对所使用的润滑油也有了更多的要求,例如,粘度的保持性、高温下的抗氧化、低温情况下的油泥控制、乳化稳定性控制、抗腐蚀性能等。因此,需要开发一种适用于混动发动机的润滑油。

技术实现思路

1、为了解决上述技术问题,本技术提供一种发动机用润滑油及其制备方法和应用,该发动机润滑油具有极佳的低温冷启动性、优异的粘度保持性、出色的高低温沉积控制能力和低粘度下的卓越的抗磨减磨能力,尤其适用于为混合动力车的发动机提供润滑。

2、根据本技术的第一方面,提供一种发动机用润滑油,采用如下的技术方案:

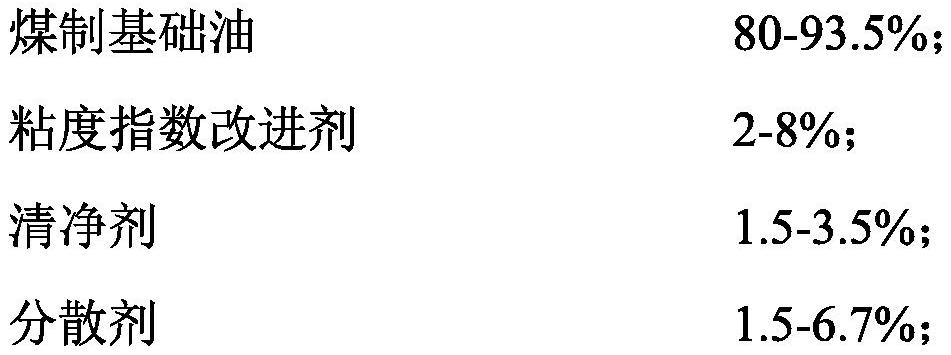

3、一种发动机用润滑油,包括如下重量百分比的组分:

4、煤制基础油 80-93.5%;

5、粘度指数改进剂 2-8%;

6、功能添加剂 5.701-15.005%;

7、其中,所述煤制基础油包括第一煤制油和第二煤制油,所述第一煤制油和所述第二煤制油的重量比为2.20-14.00:1;

8、所述第一煤制油在100℃的运动粘度为3.5-5.4mm2/s,粘度指数≥140;

9、所述第二煤制油在100℃的运动粘度为5.6-7.3mm2/s,粘度指数≥140。

10、本实施例中,润滑油以煤制基础油作为主要成分,煤制基础油是将煤炭通过化学加工转化为液态的油品,其主要成分为异构烷烃,具有低硫、低氮、高粘度指数等特性。其中,煤制基础油通过运动粘度(100℃)为3.5-5.4mm2/s的第一煤制油和运动粘度(100℃)为5.6-7.3mm2/s的第二煤制油复配而成,由此得到的煤制基础油的运动粘度为3.4~4.9mm2/s,可以改善润滑油的低温冷启动性,保证启动时的快速响应和保护。通过粘度指数≥140的煤制基础油可以使得润滑油具有较高的粘度保持性,并通过粘度指数改进剂的配合,可以进一步提高润滑油的粘度指数,保持较高的稳定性。此外,通过功能添加剂的配合,可以使得润滑油具有更好的分散性、耐磨性等性能,以提高润滑油的综合性能。

11、示例性地,第一煤制油在100℃的运动粘度为3.5mm2/s、3.9mm2/s、4.0mm2/s、4.3mm2/s、4.8mm2/s、5.4mm2/s。第二煤制油在100℃的运动粘度为5.6mm2/s、6.0mm2/s、6.2mm2/s、6.5mm2/s、6.8mm2/s、7.3mm2/s。

12、例如,第一煤制油可以选用山西潞安化工有限公司的潞安ctl 4号,低温动力粘度(-35℃)为1680mpa·s,第二煤制油可以选用山西潞安化工有限公司的潞安ctl 6号,低温动力粘度(-30℃)为2690mpa·s。

13、示例性地,第一煤制油和第二煤制油的重量比可以为2.20:1、2.22:1、3.08:1、4.61:1、8.07:1、12.32:1或14.00:1。

14、在一些实施例中,所述粘度指数改进剂包括聚甲基丙烯酸酯、乙烯丙烯共聚物、聚异丁烯、氢化苯乙烯双烯共聚物中的一种或多种的组合物。

15、聚甲基丙烯酸酯(pma)具有明显提高粘度指数、改善低温流动性的特点,同时还有一定的分散、减磨、抗氧化的特点。本实施例中,选择在100℃的运动粘度为720-760mm2/s的pma,具有优异的抗剪切能力和改善粘温提升粘度指数的性能;并且,其结构极性基团与憎水聚合物链共聚,还具有优异的分散油泥的能力。示例性地,pma在100℃的运动粘度可以为720mm2/s、740mm2/s、750mm2/s或760mm2/s。

16、乙烯丙烯共聚物(ocp)具有很高的剪切稳定性,能够显著提高润滑油的粘度指数,ocp有助于改善润滑油在低温下的流动性,降低其倾点和冷启动时的粘度,从而减少启动时的磨损。

17、聚异丁烯能够显著提高润滑油的粘度指数,改善其粘温性能,减少积碳的形成,有利于保持发动机的清洁。

18、氢化苯乙烯双烯共聚物(hsd)可以使润滑油在低温下保持良好的流动性,使润滑油在高温下能够保持足够的润滑膜厚度,提高润滑油的承载能力和减少磨损。由上述几种粘度指数改进剂复配使用时,可以提高润滑油的综合性能。

19、在一些实施例中,所述粘度指数改进剂包括聚甲基丙烯酸酯和乙烯丙烯共聚物时,所述聚甲基丙烯酸酯和所述乙烯丙烯共聚物的重量比为0.44-1.67:1。

20、本实施例中,采用聚甲基丙烯酸酯(pma)和乙烯丙烯共聚物(ocp)按照0.44-1.67:1的比例配合使用,可以进一步地提高粘度指数,保持粘度的稳定性。示例性地,pma和ocp的重量比可以为0.44:1、0.68:1、0.89:1、1.03:1、1.25:1、1.45:1或1.67:1。

21、在一些实施例中,所述乙烯丙烯共聚物中,乙烯的含量为45-55%。

22、本实施例中,ocp的剪切稳定性ssi为22-26,乙烯含量为45-55%,可以控制乙烯链段的结晶,同时具有良好的低温性粘度保持性以及剪切稳定性。示例性地,乙烯含量可以为45%、49%、52%或55%。

23、在一些实施例中,所述功能添加剂包括清净剂、分散剂、抗氧剂、极压抗磨剂、摩擦改进剂、降凝剂、抗泡剂中的一种或多种的组合物。

24、本实施例中,通过清净剂、分散剂、抗氧剂、极压抗磨剂、摩擦改进剂、降凝剂、抗泡剂的配合,可以提高润滑油的清净、抗氧化、抗腐蚀、抗磨等性能,有效提高润滑油的综合性能。

25、在一些实施例中,所述清净剂包括高碱值烷基水杨酸镁,所述清净剂的碱值为300-400mgkoh/g,在100℃的运动粘度为60-70mm2/s;

26、所述分散剂包括单烯基丁二酰亚胺无灰分分散剂,所述分散剂的碱值为40-60mgkoh/g,在100℃的运动粘度为140-270mm2/s;

27、所述抗氧剂包括2,6-二叔丁基对甲酚芳胺,所述抗氧剂在100℃的运动粘度为10-30mm2/s;

28、所述极压抗磨剂包括二烷基二硫代磷酸盐;

29、所述摩擦改进剂包括有机钼化合物,所述摩擦改进剂在100℃的运动粘度为35-55mm2/s;

30、所述降凝剂包括聚甲基丙烯酸酯;

31、所述抗泡剂包括有机硅-聚丙烯酸酯复合消泡剂。

32、由于钙离子有诱发发动机低速早燃倾向,而镁离子无此现象,因此,本实施例中,清净剂选择高碱值烷基水杨酸镁,其具有优良的清净、抗氧化和抗腐蚀性能;其中,碱值(tbn)是润滑油或者添加剂中碱性物质含量的指标,本实施例中的烷基水杨酸镁的碱值为300-400mgkoh/g,具有很强的酸中和性能。示例性地,烷基水杨酸镁的碱值可以为300mgkoh/g、345mgkoh/g、367mgkoh/g、385mgkoh/g或400mgkoh/g;在100℃的运动粘度可以为60mm2/s、65mm2/s或70mm2/s。

33、分散剂选自单烯基丁二酰亚胺无灰分分散剂,通过烷基水杨酸镁和单烯基丁二酰亚胺无灰分分散剂复配形成的清净分散系统,具有优异的低温分散性以及高低温沉积控制能力,对高温烟炱具有优异的增容作用,其不含氯,与清净剂、抗氧剂有良好的配伍性。示例性地,单烯基丁二酰亚胺无灰分分散剂的碱值可以为40mgkoh/g、50mgkoh/g或60mgkoh/g;在100℃的运动粘度可以为140mm2/s、180mm2/s、210mm2/s、240mm2/s或270mm2/s。

34、抗氧剂选自2,6-二叔丁基对甲酚芳胺,具有优异的曲轴箱油的抗氧化和抗腐蚀性,可以提高润滑油的抗氧化性能,提高其使用寿命。示例性地,抗氧剂在100℃的运动粘度为10mm2/s、20mm2/s、30mm2/s。

35、极压抗磨剂选自二烷基二硫代磷酸盐(zddp),例如二烷基二硫代磷酸锌,二烷基二硫代磷酸锌是一种兼有抗氧、抗磨、减磨、极压以及抗腐蚀等优异性能的极压抗磨剂,能有效地解决发动机凸轮顶杆的磨损和腐蚀。摩擦改进剂能长期稳定地溶解在油品中,具有优异的减磨降噪性能。通过极压抗磨剂与摩擦改进剂配合使用,可以在不增加润滑油灰分的基础上有效降低其摩擦系数,使得润滑油在极端润滑条件下仍然具有优异的抗磨损保护性能,以及在正常工况下有较低的摩擦系数,从而提升燃油经济性和降低噪音。示例性地,摩擦改进剂在100℃的运动粘度可以为35mm2/s、45mm2/s或55mm2/s。

36、降凝剂选自聚甲基丙烯酸酯,具有显著的降凝效果。

37、抗泡剂选自有机硅-聚丙烯酸酯复合消泡剂,是有机硅、聚丙烯酸酯与合成烃的混合物,该抗泡剂与其它添加剂具有良好的配伍性,并且在润滑油中具有很好的消泡能力和空气释放性;相较于硅油型抗泡剂,不需要提前用煤油稀释,可直接加入,使得润滑油的制备过程更加简单。

38、在一些实施例中,所述发动机用润滑油包括如下重量百分比的组分:

39、

40、

41、其中,所述煤制基础油包括第一煤制油和第二煤制油,所述第一煤制油和所述第二煤制油的重量比为2.22-8.07∶1;

42、所述第一煤制油在100℃的运动粘度为3.9-4.3mm2/s,粘度指数≥140;

43、所述第二煤制油在100℃的运动粘度为6.0-6.5mm2/s,粘度指数≥140。

44、优选示例一:所述发动机用润滑油包括如下重量百分比的组分:

45、

46、其中,所述煤制基础油包括第一煤制油和第二煤制油,所述第一煤制油和所述第二煤制油的重量比为2.22-8.07∶1;

47、所述第一煤制油在100℃的运动粘度为3.9-4.3mm2/s,粘度指数≥140;

48、所述第二煤制油在100℃的运动粘度为6.0-6.5mm2/s,粘度指数≥140;

49、所述粘度指数改进剂包括聚甲基丙烯酸酯和乙烯丙烯共聚物,所述聚甲基丙烯酸酯和所述乙烯丙烯共聚物的重量比为0.44-1.67∶1。

50、优选示例二:所述发动机用润滑油包括如下重量百分比的组分:

51、

52、

53、其中,所述煤制基础油包括第一煤制油和第二煤制油,所述第一煤制油和所述第二煤制油的重量比为4.61-8.07∶1;

54、所述第一煤制油在100℃的运动粘度为3.9-4.3mm2/s,粘度指数≥140;

55、所述第二煤制油在100℃的运动粘度为6.0-6.5mm2/s,粘度指数≥140;

56、所述粘度指数改进剂包括聚甲基丙烯酸酯和乙烯丙烯共聚物,所述聚甲基丙烯酸酯和所述乙烯丙烯共聚物的重量比为1.14-1.67∶1。

57、优选示例三:所述发动机用润滑油包括如下重量百分比的组分:

58、

59、其中,所述煤制基础油包括第一煤制油和第二煤制油,所述第一煤制油和所述第二煤制油的重量比为6.45-8.07∶1;

60、所述第一煤制油在100℃的运动粘度为3.9-4.3mm2/s,粘度指数≥140;

61、所述第二煤制油在100℃的运动粘度为6.0-6.5mm2/s,粘度指数≥140;

62、所述粘度指数改进剂包括聚甲基丙烯酸酯和乙烯丙烯共聚物,所述聚甲基丙烯酸酯和所述乙烯丙烯共聚物的重量比为1.38-1.67∶1。

63、优选示例四:所述发动机用润滑油包括如下重量百分比的组分:

64、

65、

66、其中,所述煤制基础油包括第一煤制油和第二煤制油,所述第一煤制油和所述第二煤制油的重量比为7.45-8.07∶1;

67、所述第一煤制油在100℃的运动粘度为3.9-4.3mm2/s,粘度指数≥140;

68、所述第二煤制油在100℃的运动粘度为6.0-6.5mm2/s,粘度指数≥140;

69、所述粘度指数改进剂包括聚甲基丙烯酸酯和乙烯丙烯共聚物,所述聚甲基丙烯酸酯和所述乙烯丙烯共聚物的重量比为1.45-1.67:1。

70、在一些实施例中,所述发动机用润滑油在100℃的运动粘度为8.5~9.0mm2/s;

71、粘度指数为195~220;

72、倾点为≤-51℃;

73、在-35℃的低温动力粘度≤4600mpa·s。

74、运动粘度反映了润滑油在高温下的流动性,可以用来评价润滑油的热稳定性、氧化稳定性、剪切稳定性等。以粘度等级为0w/20润滑油为例,其在100℃运动粘度范围为5.6~9.3mm2/s,本实施例中的润滑油的在100℃的运动粘度为8.5~9.0mm2/s,满足运动粘度的要求。

75、粘度指数用于描述润滑油的运动粘度随温度变化的特性,粘度指数越高,表示润滑油在温度变化时的粘度变化越小,即润滑油的粘温性能越好。本实施例中的润滑油的粘度指数为195~200,说明其具有优异的粘度保持性。

76、倾点是指润滑油由液态转变为固态,即开始凝固的最低温度,是衡量润滑油低温流动性的一个重要参数;倾点越低,说明润滑油在低温下的流动性越好。本实施例中的润滑油的倾点≤-51℃,说明其具有优异的低温流动性。

77、-35℃的低温动力粘度是衡量润滑油在低温流动性的另一个重要参数。动力粘度是指在流动状态下,流体内部阻力对流动性的阻碍程度,在低温条件下,润滑油的粘度会显著增加,可能会导致发动机在启动时润滑油不能迅速流动到需要润滑的部件,从而增加发动机磨损的风险。本实施例中的润滑油在-35℃的低温动力粘度≤4600mpa·s,说明其具有优异的低温流动性。

78、根据本技术的第二方面,提供一种发动机用润滑油的制备方法,采用如下的技术方案:

79、一种发动机用润滑油的制备方法,包括:

80、将所述煤制基础油加热至50-55℃,加入所述粘度指数改进剂,混合搅拌20-40min;得到混合物;

81、向所述混合物中加入所述功能添加剂,混合搅拌60-90min,得到所述发动机用润滑油。

82、示例性地,加热温度可以为50℃、52℃或者55℃;第一次搅拌时间可以为20min、30min或者40min;第二次搅拌时间可以为60min、75min、80min或者90min。

83、根据本技术的第三方面,提供一种发动机用润滑油的应用,采用如下的技术方案:

84、一种发动机用润滑油的应用,用于作为混合动机车的发动机润滑油以提供润滑。

85、综上所述,本技术具有以下有益效果:本技术的润滑油具有极佳的低温冷启动性、优异的粘度保持性、出色的高低温沉积控制能力和低粘度下的卓越的抗磨减磨能力,尤其适用于为混合动力车的发动机提供润滑。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!