一种实现宽负荷稳定供热的系统的制作方法

一种实现宽负荷稳定供热的系统

【技术领域】

[0001]

本实用新型属于综合供热系统技术领域,涉及一种实现宽负荷稳定供热的系统。

背景技术:

[0002]

随着社会发展和产业结构的不断调整,用电结构不断变化,电力系统面临着日益加剧的调峰问题,系统调峰能力的不足成为制约电力发展的重要因素。电力供大于求、风能太阳能水能电力装机容量大幅提升、电网用电负荷的峰谷差增大、外电调入持续增长等因素,导致电网调峰困难、新能源电力舍弃现象频发。

[0003]

承担工业供汽的燃煤发电机组,在响应电网深度调峰要求的同时宜按质按量满足用汽企业的要求,否则用户因用汽量下降引起减产甚至停产问题,造成严重的经济损失。

[0004]

燃煤发电机组通过技术改造承担对外工业供热,应用较多的工业供汽技术方案有基于中联门参调的热再抽汽供热、基于中低压联通管供热蝶阀参调的中排抽汽供热等。该类工业供汽技术属于可调整抽汽,在汽轮发电机组变工况运行过程中通过阀门参与调节,可维持抽汽外供蒸汽压力和流量维持稳定。但存在低电负荷条件下因蒸汽憋压导致高压缸或中压缸排汽温度超过限定值引起设备安全隐患的问题,导致热电联产机组因承担工业供汽无法参与电网深度调峰服务,引起电网考核。对应方案有工业供汽系统的二次改造,选取高等级的蒸汽作为低负荷深度调峰条件下的供汽汽源,一方面引起改造投资增加,另一方面存在供汽方式频繁切换导致运行操作工作量大、运行安全风险增大等问题。

技术实现要素:

[0005]

本实用新型的目的在于解决现有技术中的问题,提供一种实现宽负荷稳定供热的系统。

[0006]

为达到上述目的,本实用新型采用以下技术方案予以实现:

[0007]

一种实现宽负荷稳定供热的系统,包括:

[0008]

锅炉,所述锅炉的过热器出口新蒸汽进入高压缸做功,再热器出口蒸汽一部分进入高压供汽管路,其余蒸汽进入中压缸做功;

[0009]

高压缸,所述高压缸的排汽进入锅炉的再热器进行二次升温;

[0010]

中压缸,所述中压缸的排汽一部分进入低压供汽管路,其余排汽进入低压缸做功;

[0011]

低压缸,所述低压缸的排汽依次经过凝汽器、凝结水泵低压加热器组、给水泵以及高压加热器组后,返回锅炉完成热力循环;

[0012]

降温调节系统,所述降温调节系统在高压缸和中压缸排汽温度高于限定值时启动,降温调节系统设置于高压加热器组和给水泵与高压缸和中压缸的进汽之间。

[0013]

本实用新型进一步的改进在于:

[0014]

所述降温调节系统包括设置在高压缸进汽母管上的高压缸进汽第一级减温装置和高压缸进汽第二级减温装置,以及设置在中压缸进汽母管上的中压缸进汽第一级减温装置和中压缸进汽第二级减温装置;

[0015]

高压加热器组的出口分为三路,一路与锅炉相连,一路通过第一减温水阀门组与中压缸进汽第一级减温装置相连,另一路通过第二减温水阀门组与高压缸进汽第一级减温装置相连;

[0016]

给水泵的出口分为三路,一路与高压加热器组相连,一路通过第三减温水阀门组与中压缸进汽第二级减温装置相连,另一路通过第四减温水阀门组与高压缸进汽第二级减温装置相连。

[0017]

所述高压缸进汽第一级减温装置、高压缸进汽第二级减温装置、中压缸进汽第一级减温装置和中压缸进汽第二级减温装置均为雾化喷水减温装置。

[0018]

所述高压供汽管路上设置有第一抽汽管路阀门组,所述低压供汽管路上设置有第二抽汽管路阀门组。

[0019]

所述中压缸的进汽管路上设置有中压缸进汽调阀组;所述低压缸的进汽管路上设置有中低压连通管供热调阀组。

[0020]

所述中压缸进汽调阀组和中低压连通管供热调阀组均为可调节阀门。

[0021]

与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

[0022]

本实用新型通过在高压缸的进汽管路和中压缸的进汽管路增设多级雾化喷水减温装置,调节蒸汽在高压缸和中压缸的出力,拓宽基于中压缸进汽调节阀或低压缸进汽调节阀调节的抽汽供热方式的运行范围,投资小、运行方式灵活,可有效避免热电联产机组因参与电网灵活性调峰但又需保证供汽参数而引起的二次改造投资。

【附图说明】

[0023]

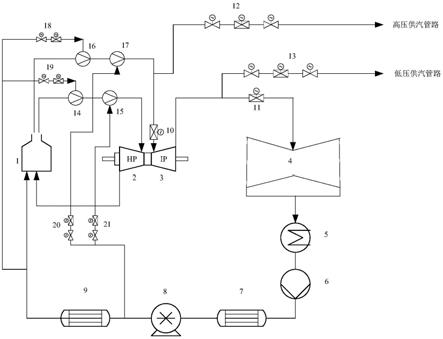

图1为本实用新型的热力系统示意。

[0024]

其中,1-锅炉;2-高压缸;3-中压缸;4-低压缸;5-凝汽器;6-凝结水泵;7-低压加热器组;8-给水泵;9-高压加热器组;10-中压缸进汽调阀组;11-中低压连通管供热调阀组;12-第一抽汽管路阀门组;13-第二抽汽管路阀门组;14-高压缸进汽第一级减温装置;15-高压缸进汽第二级减温装置;16-中压缸进汽第一级减温装置;17-中压缸进汽第二级减温装置;18-第一减温水阀门组;19-第二减温水阀门组;20-第三减温水阀门组;21-第四减温水阀门组。

【具体实施方式】

[0025]

为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型方案,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分的实施例,不是全部的实施例,而并非要限制本实用新型公开的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要的混淆本实用新型公开的概念。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本实用新型保护的范围。

[0026]

在附图中示出了根据本实用新型公开实施例的各种结构示意图。这些图并非是按比例绘制的,其中为了清楚表达的目的,放大了某些细节,并且可能省略了某些细节。图中所示出的各种区域、层的形状及它们之间的相对大小、位置关系仅是示例性的,实际中可能由于制造公差或技术限制而有所偏差,并且本领域技术人员根据实际所需可以另外设计具

有不同形状、大小、相对位置的区域/层。

[0027]

本实用新型公开的上下文中,当将一层/元件称作位于另一层/元件“上”时,该层/元件可以直接位于该另一层/元件上,或者它们之间可以存在居中层/元件。另外,如果在一种朝向中一层/元件位于另一层/元件“上”,那么当调转朝向时,该层/元件可以位于该另一层/元件“下”。

[0028]

需要说明的是,本实用新型的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本实用新型的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0029]

下面结合附图对本实用新型做进一步详细描述:

[0030]

参见图1,本实用新型实现宽负荷稳定供热的系统,包括:锅炉1,高压缸2,中压缸3,低压缸4,以及降温调节系统;

[0031]

锅炉1的过热器出口新蒸汽进入高压缸2做功,高压缸2的排汽进入锅炉1的再热器进行二次升温;再热器出口蒸汽一部分进入高压供汽管路,其余蒸汽进入中压缸3做功;中压缸3的排汽一部分进入低压供汽管路,其余排汽进入低压缸4做功;低压缸4的排汽依次经过凝汽器5、凝结水泵6低压加热器组7、给水泵8以及高压加热器组9后,返回锅炉1完成热力循环;降温调节系统在高压缸和中压缸排汽温度高于限定值时启动,降温调节系统设置于高压加热器组9和给水泵8与高压缸2和低压缸3的进汽之间。高压供汽管路上设置有第一抽汽管路阀门组12,低压供汽管路上设置有第二抽汽管路阀门组13。中压缸3的进汽管路上设置有中压缸进汽调阀组10。低压缸4的进汽管路上设置有中低压连通管供热调阀组11。

[0032]

降温调节系统包括设置在高压缸进汽母管上的高压缸进汽第一级减温装置14和高压缸进汽第二级减温装置15,以及设置在中压缸进汽母管上的中压缸进汽第一级减温装置16和中压缸进汽第二级减温装置17;高压加热器组9的出口分为三路,一路与锅炉1相连,一路通过第一减温水阀门组18与中压缸进汽第一级减温装置16相连,另一路通过第二减温水阀门组19与高压缸进汽第一级减温装置14相连;给水泵8的出口分为三路,一路与高压加热器组9相连,一路通过第三减温水阀门组20与中压缸进汽第二级减温装置17相连,另一路通过第四减温水阀门组21与高压缸进汽第二级减温装置15相连。

[0033]

本实用新型的原理及工作过程:

[0034]

热电联产机组采用基于中联门参调的热再可调整抽汽方式对外供给高压工业蒸汽压力等级范围约为1.8~3mpa,以基于中低压连通管参调的中排可调整抽汽方式对外供给低压工业蒸汽压力等级范围约为0.8~1mpa。

[0035]

中高负荷时段,当前工业供汽方式可满足供汽参数和流量要求。锅炉1过热器出口新蒸汽进入高压缸2做功,排汽进入锅炉1再热器二次升温后一部分经第一抽汽管路阀门组12外供高压工业蒸汽,其余经中压缸进汽调阀组10进入中压缸3做功,排汽一部分经第二抽汽管路阀门组13外供低压工业蒸汽,其余经中低压连通管供热调阀组11进入低压缸4做功,排汽进入凝汽器5冷凝,经凝结水泵6、低压加热器组7、给水泵8和高压加热器组9升温升压

后进入锅炉1,完成热力循环。此时高压缸进汽、中压缸进汽减温水不投运,减温水阀门组18~21关闭。

[0036]

热电联产机组参与灵活性调峰,低负荷仍采用供热调阀调节提压方案,导致高/中压缸做功降低,排汽温度急剧升高,高于汽轮机厂级给出的限定值~380℃时,危及设备安全。此时本实用新型的降温调节系统投运,开启减温水阀门组19和21,由锅炉给水和给水泵出口向高压缸进汽母管的第一级减温装置14和第二级减温装置15提供减温水,人为降低高压缸进汽温度,高压缸排汽温度近似等幅度降低。高压缸进汽母管的第一级减温装置14和第二级减温装置15设置位置尽量远离汽轮机,同时通过雾化技术提高混合接触降温效果,避免汽中带水引起设备安全隐患。通过高排温度运行测点监视来调整减温水量调节以达到低负荷稳定高压供汽的目的。

[0037]

同样,开启减温水阀门组18和20,由锅炉给水和给水泵出口向中压缸进汽母管的第一级减温装置16和第二级减温装置17提供减温水,人为降低中压缸进汽温度,中压缸排汽温度近似等幅度降低。中压缸进汽母管的第一级减温装置16和第二级减温装置17设置位置尽量远离汽轮机,同时通过雾化技术提高混合接触降温效果,避免汽中带水引起设备安全隐患。通过中排温度运行测点监视来调整减温水量调节以达到低负荷稳定低压供汽的目的。

[0038]

以上内容仅为说明本实用新型的技术思想,不能以此限定本实用新型的保护范围,凡是按照本实用新型提出的技术思想,在技术方案基础上所做的任何改动,均落入本实用新型权利要求书的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1