一种带冲击-气膜冷却结构的自适应循环发动机S弯喷管

一种带冲击

‑

气膜冷却结构的自适应循环发动机s弯喷管

技术领域

1.本发明属于航空发动机领域,具体涉及一种带冲击

‑

气膜冷却结构的自适应循环发动机s弯喷管。

背景技术:

2.变循环发动机通过改变发动机内部部件位置、几何尺寸和形状来调控发动机的热力循环特性,使其兼顾低速与高速飞行性能优势,因此它将被广泛应用在新一代战斗机。自适应循环发动机是最新一代的变循环发动机,它的最大特色在于具有三个流道,从而工作模式更多、循环调节能力更强。而现阶段,针对自适应循环发动机的喷管设计大多是针对轴对称收敛喷管,仅可用于亚音速飞行。为了实现跨声速及超声速飞行,必须针对自适应循环发动机进行收扩喷管的设计研究。

3.新一代的战斗机不仅对飞机工作模式上有更多需要,对于其隐身性与机动性能也提出了更高的要求。提高飞机隐身性最重要的是降低飞机红外辐射信号和电磁辐射信号,而飞机的排气系统是最强的红外辐射源与重要的电磁辐射源。s弯喷管凭借弯曲的构型可以对排气系统内高温部件进行有效遮挡从而降低其红外辐射特性,同时弯曲的构型也使得电磁信号不断折射耗散,s弯喷管还具有矩形出口易于与机身融合等优势而被广泛应用于战斗机。新一代战斗机对飞机机动性能有更高的要求,最有效的方式是提高飞机涡轮前温度,这会导致喷管过热损坏。同时高温的喷管壁面与尾喷流会增加排气系统的红外辐射特性,降低s弯喷管的隐身性,因此需要深入研究喷管冷却技术。

4.目前关于轴对称喷管与二元喷管冷却的研究已经成为热点,额日其太文章“高速热喷流条件下二元收扩喷管扩张段壁面冷却的初步试验研究”表明冷却之后,各喷管扩张段的壁面温度显著下降。对于涡扇发动机,s弯喷管复杂的大曲率多弯圆转方几何构型使得s弯喷管内涵高温气流外翻侵入喷管壁面,形成局部高温区,即热斑现象。热斑区域会导致热班区域局部喷管热变形。而自适应循环发动机具有三涵道,除了具有局部热斑,喷管壁面外侧的第三涵道内的冷气流与喷管壁面内侧的高温气流同时作用于喷管壁面,会导致喷管壁面内外侧温差大而损坏。如将二元喷管的冷却技术直接应用于自适应循环发动机,不仅不能解决内外侧温差大的问题,还可能影响发动机主流。因此需要针对自适应循环发动机采取有效的冷却措施。

技术实现要素:

5.要解决的技术问题:

6.为了避免现有技术的不足之处,本发明提出一种带冲击

‑

气膜冷却结构的自适应循环发动机s弯喷管,解决现有技术自适应循环发动机s弯喷管因壁面内外侧热应力大而发生破坏的问题、局部热班而产生的局部破坏的问题和高温喷管壁面与高温尾喷燃气带来的高红外辐射问题。

7.本发明的技术方案是:一种带冲击

‑

气膜冷却结构的自适应循环发动机s弯喷管,

沿气流方向依次为收敛段、扩张段,并在外围设置第三涵道;收敛段的入口为喷管的进气口,包括内涵进气口和外涵进气口,扩张段的出口为喷管的排气口,收敛与扩张的衔接处形成喷管喉道;其特征在于:所述第三涵道设置有两个出口,第一出口位于喷管喉道处,为冲击

‑

气膜冷却结构;第二出口位于喷管排气口处,由设置于喷管周面上的若干第一气膜冷却孔构成;

8.所述喷管流道型面由喷管内壁面和喷管外壁面构成,且喷管外壁面套装于喷管内壁面的外围,重叠处形成第三涵道的第一出口;

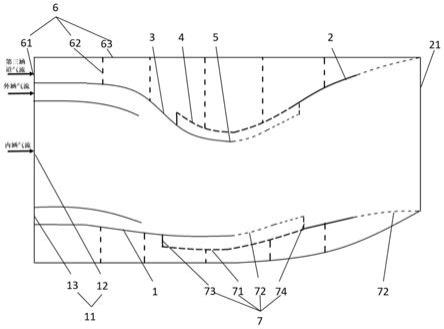

9.所述第一出口的冲击

‑

气膜冷却结构包括冲击冷却孔、第二气膜冷却孔、支板和整流板,所述喷管外壁面的入口与喷管内壁面之间通过支板固定支撑,所述喷管内壁面的出口与喷管外壁面通过整流板固定支撑;若干所述冲击冷却孔沿周向设置于喷管外壁面,使得第三涵道内的冷气流穿过冲击冷却孔喷射到喷管内壁面,改变流体和壁面之间的换热系数;若干所述第二气膜冷却孔沿周向设置于喷管内壁面、并位于喷管扩张段侧;冷却气流通过第二气膜冷却孔流入并覆盖在喷管壁面内侧,隔绝了内涵热流对喷管壁面冲刷。

10.本发明的进一步技术方案是:所述支板和整流板均为环形片状结构,所述整流板上开有小孔,流进冲击

‑

气膜冷却结构腔体内的冷却气流一部分通过气膜冷却孔流进喷管内部,另一部分冷却气流通过整流板上的小孔流进并贴附于喷管壁面。

11.本发明的进一步技术方案是:所述喷管外壁面前端的支板与喷管内壁面后端的整流板将喷管外壁面与喷管内壁面连接为整体。

12.本发明的进一步技术方案是:所述收敛段与扩张段均为近s形,收敛段和扩张段在轴向的长度比在1:2至3:2之间;

13.本发明的进一步技术方案是:所述喷管的收敛段由喷管内壁面构成;喷管的扩张段前1\3由喷管内壁面构成,后2\3由喷管外壁面构成;喷管内壁面与喷管外壁面的重叠部分为喷管收敛段的后1\3至喷管扩张段前1\3的部分。

14.本发明的进一步技术方案是:所述冲击冷却孔的轴向与喷管内壁面垂直,以保证冲击换热的强度;相邻两排冲击冷却孔以顺排或插排方式布置,冲击冷却孔的孔径为d,周向相邻孔的间距为2d~6d,孔排距为2d~10d。

15.本发明的进一步技术方案是:所述气膜冷却孔为斜孔,孔的轴向与喷管内壁面的夹角为15

°

~75

°

,气膜冷却孔的排列方式、孔间距、孔排距与冲击冷却孔一致。

16.本发明的进一步技术方案是:所述喷管长度和喷管进气口直径之比为1.8~3,喷管进气口截面为圆形,喷管喉道截面为矩形,排气口截面为矩形;其中,喷管喉道的宽度与进气口直径的比为0.7~1.6,排气口宽高比为3~15。

17.本发明的进一步技术方案是:所述第三涵道包括第三涵道入口、第三涵道支板、第三涵道外壁面;所述第三涵道入口连接到第三涵道风扇,流过第三涵道的气流为高压的冷气流;所述第三涵道外壁面通过多个第三涵道支板固定连接到喷管内壁面和喷管的外壁面,第三涵道外壁面和喷管壁面形成第三涵道的流道。

18.本发明的进一步技术方案是:所述第三涵道支板是环形薄板,其一端连接第三涵道外壁面,另一端连接着喷管外壁面或喷管内壁面,从而将第三涵道外壁面与喷管壁面构成一个整体,所述第三涵道支板沿着喷管轴向均布5

‑

10处;并在第三涵道支板上开有多排小孔,第三涵道内的气流会通过小孔在第三涵道内流动。

19.有益效果

20.本发明的有益效果在于:本发明提出了一种带冲击

‑

气膜冷却结构的自适应循环发动机s弯喷管,由s形的收敛段、s形的扩张段、第三涵道结构和冲击

‑

气膜冷却结构组成。应用本发明的带冲击

‑

气膜冷却结构的自适应循环发动机s弯喷管,通过第三涵道内流动的冷却气流与喷管壁面外侧对流换热从而冷却喷管,冷气流通过冲击冷却孔流入冲击气膜冷却结构通道,并对喷管内壁面的外侧进行冲击换热,同时,冷却气流通过气膜冷却孔与整流板上的小孔流入并覆盖在喷管壁面内侧,隔绝了内涵热流对喷管壁面冲刷,对喷管壁面内侧进行充分的冷却,防止了喷管壁面内外侧温差大而产生大的热应力,减小了热应力,保护了壁面。并且气膜层防止内涵高温气流外翻侵入喷管壁面,因此抑制了热斑的形成。整流板上的小孔对第三涵道内的气流起到了整流的作用,限定了流入喷管内部的气流方向,使第三涵道冷气能顺着主流的方向流动,具有更好的贴壁性,既使冷却效果达到最佳,又防止第三涵道气流与主流的掺混损失,保证了喷管的气动性能。冷却后的壁面与尾喷流的温度会降低,其红外辐射强度也会随之降低,这增强了s弯喷管红外隐身性。

21.本发明通过在第三涵道出口设置冲击

‑

气膜冷却结构,并将冲击

‑

气膜冷却结构限定于喷管喉道处,能够通过降低背压,控制气道内激波位置,从而使得第三涵道的冷气流不进入核心发动机,在不影响发动机的正常工作的情况下实现喷管壁面冷却的效果;同时冷气流穿过冲击

‑

气膜冷却结构包裹住核心流,能够改变喷射流的剪切层分布,降低噪声。

22.冲击

‑

气膜冷却的原理如图1所示,其中冲击冷却主要是通过增加流体与壁面之间的表面换热系数为目的,同时也会降低换热的温度。冲击冷却传热量为:q=h

j

(t

m

‑

t

w

),其中h

j

为冲击表面换热系数,t

m

为冲击换热温度,即在紧贴壁面处,冲击流体与环境流体的掺混温度,t

w

为冲击传热壁温。相比于对流换热,冲击换热的换热系数要大的多,因此换热量更多,冷却效果要更好。而气膜冷却主要是通过覆盖在高温喷管壁面,隔绝高温燃气,降低流体的换热温度,从而冷却喷管。应用本发明的带冲击

‑

气膜冷却结构的自适应循环发动机s弯喷管,解决了现有技术中自适应循环发动机s弯喷管因壁面内外侧热应力大而发生破坏的问题、局部热班而产生的局部破坏的问题和高温喷管壁面与高温尾喷燃气带来的高红外辐射问题。

附图说明

23.图1是本发明实施例的冲击

‑

气膜冷却示意图;

24.图2是根据本发明实施例可选的一种带冲击

‑

气膜冷却结构的自适应循环发动机s弯喷管的示意图;

25.附图标记说明:t1、冲击射流的温度;t2、靶面周围流体的温度;t

m

、冲击换热的温度;t

w

、冲击传热壁温;1、收敛段;11、进气口;12、内涵进气口;13、外涵进气口;2、扩张段;21、排气口;3、喷管内壁面;4、喷管外壁面;5、喷管喉道;6、第三涵道结构;61、第三涵道入口;62、第三涵道支板;63、第三涵道外壁面;7、冲击

‑

气膜冷却结构;71、冲击冷却孔;72、气膜冷却孔;73、支板;74、整流板。

具体实施方式

26.下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解

为对本发明的限制。

27.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

28.如图2所示,本发明一种带冲击

‑

气膜冷却结构的自适应循环发动机s弯喷管,包括收敛段1、扩张段2、第三涵道结构6和冲击

‑

气膜冷却结构7。收敛段1的第一端为喷管的进气口11,此进气口11包括内涵进气口12和外涵进气口13,收敛段1的第二端与扩张段2的第一端连接并在此处形成喷管喉道5,扩张段2的第二端为喷管的排气口21。喷管流道型面由喷管内壁面3和喷管外壁面4构成,喷管内壁面3与喷管外壁面4沿轴向有重叠部分,此重叠部分所形成的的环形空腔构成冲击

‑

气膜冷却结构7的流道。

29.第三涵道结构6包括第三涵道入口61、第三涵道支板62和第三涵道外壁面63。第三涵道入口61连接到第三涵道风扇,流过第三涵道的气流为高压的冷气流。第三涵道外壁面63通过多个第三涵道支板62固定连接到喷管内壁面3和喷管的外壁面4,第三涵道外壁面63和喷管壁面形成第三涵道的流道。

30.参照图1、2所示,冲击

‑

气膜冷却结构7包括冲击冷却孔71、气膜冷却孔72、支板73和整流板74。冲击冷却孔71布置在构成冲击

‑

气膜冷却结构7的流道的喷管外壁面4,第三涵道内的冷气流通过冲击冷却孔71流进冲击

‑

气膜冷却结构7的流道,并垂直喷射到喷管内壁面3,从而改变流体和壁面之间的换热系数,强化冷却气体与壁面之间的换热。气膜冷却孔72布置在喷管内壁面3的喷管扩张段2部分以及接近喷管排气口21的喷管外壁面4。冷却气流通过气膜冷却孔72流进并覆盖在喷管壁面内侧,隔绝了内涵热流对喷管壁面冲刷,防止壁面热班的形成,同时降低了喷管内壁面3与喷管外壁面4的自身两侧壁面温差,减小了热应力,保护了壁面。

31.应用本发明的带冲击

‑

气膜冷却结构的自适应循环发动机s弯喷管,解决了现有技术中自适应循环发动机s弯喷管因壁面内外侧热应力大而发生破坏的问题、局部热班而产生的局部破坏的问题和高温喷管壁面与高温尾喷燃气带来的高红外辐射问题。

32.具体的,收敛段1与扩张段2均为s形,喷管的收敛段1由喷管内壁面3构成,喷管的扩张段2前1\3由喷管内壁面3构成,扩张段2后2\3由喷管外壁面4构成,喷管内壁面3与喷管外壁面4的重叠部分为喷管收敛段1的后1\3至喷管扩张段2前1\3的部分。

33.可选的,收敛段1和扩张段2在轴向的长度比在1:2至3:2之间。喷管长度和喷管进气口11直径之比在1.8~3,进气口11为圆形,喷管喉道5为矩形,排气口21为矩形,且喷管喉道5的宽与进气口11直径的比为0.7~1.6,排气口21宽高比为3~15。

34.由图2所示,冲击

‑

气膜冷却结构7包括冲击冷却孔71、气膜冷却孔72、支板73和整流板74。喷管外壁面4最前端的支板73与喷管内壁面3最后端的整流板74将喷管外壁面4与喷管内壁面3连接成一个整体,喷管内壁面3、外壁面4、支板73和整流板74共同构成冲击

‑

气膜冷却结构7腔体,支板73和整流板74都为环形片状结构,整流板74上开有小孔,流进冲击

‑

气膜冷却结构7腔体内的冷却气流一部分通过气膜冷却孔72流进喷管内部,另一部分冷却气流通过整流板74上的小孔流进并贴附于喷管壁面。冲击冷却孔71与喷管内壁面3垂直,以

保证冲击换热的强度,相邻两排冲击冷却孔71以顺排或插排方式布置;冲击冷却孔71的孔径为d,孔间距为2d~6d,孔排距为2d~10d。气膜冷却孔72为斜孔,孔倾斜角度为15

°

~75

°

,气膜冷却孔72的排列方式、孔间距、孔排距可选择的范围与冲击冷却孔71一致。第三涵道支板62是环形薄板,第三涵道支板62的一端连接第三涵道外壁面63,另一端连接着喷管外壁面4或喷管内壁面3,从而将第三涵道外壁面63与喷管壁面构成一个整体,第三涵道支板62沿着喷管轴向均布在第三涵道5

‑

10处。第三涵道支板62上开有多排小孔,第三涵道内的气流会通过小孔在第三涵道内流动。

35.尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1