增压级装置及涡扇发动机的制作方法

1.本发明涉及一种增压级装置及涡扇发动机。

背景技术:

2.增压级是涡扇发动机重要部件之一,其位于风扇与高压压气机之间,其主要作用为增加核心机流量和压气机总增压比,通常由两到四级转静子组成。气流流经每一级转子实现加功和增压。气动设计中通过给定各级转子不同的增压比分布来实现整个增压级的总增压比,各级转子间不同的增压比分布形式直接影响风扇/增压级性能。

3.现阶段涡扇发动机涵道比设计不断增大,风扇尺寸增大,导致增压级设计难度相应增加。首先,由于大涵道比风扇尺寸较大,基于抗鸟撞和抗外物打伤能力等强度要求,风扇根部叶型设计越来越厚,而为了提高风扇根部增压能力,风扇根部弯角较大,经常采用过弯设计,由此导致风扇尾迹在增压级通道中占比增大,有研究表明风扇尾迹区可占增压级通道的50%以上,其尾迹对增压级第一级影响最大,在后面级逐渐衰减;其次,由于风扇出口气流分成两股分别进入内涵和外涵,在偏离设计状态内涵流量减小时,内外涵的分流流线下移,使分流流线和分流环前缘之间的形状发生很大变化,分流环附近流场严重偏离设计状态。以上两个因素导致增压级进口流场存在严重的不均匀性。

4.对于增压级的各级压比分布,一般认为第一级叶尖切线速度最大,增压能力最强,因此常规设计方式为第一级压比最大。但对于受风扇不均匀来流影响较严重的增压级来说,采用常规级压比分布方式容易出现第一级加功不足的问题,不仅会影响增压级整体的增压能力,还会使得增压级内涵道的喘振裕度变小,影响增压级的性能。

技术实现要素:

5.本发明要解决的技术问题是克服现有技术中增压级在风扇来流不均匀会导致第一增压级加功不足而影响增压级整体的增压能力并降低增压级内涵道的喘振裕度的缺陷,提供一种增压级装置及涡扇发动机。

6.本发明是通过下述技术方案来解决上述技术问题:本发明公开了一种增压级装置,用于设置在涡扇发动机内,所述增压级装置包括内涵道和增压级组件,所述增压级组件设于所述内涵道内,所述内涵道具有进口和出口,所述进口连通所述涡扇发动机的进气口,所述出口连通高压压气机的进气口,所述增压级组件包括第一增压级和第二增压级,所述第一增压级位于所述进口和所述第二增压级之间,所述第一增压级的增压比被设置为低于所述第二增压级的增压比;所述第一增压级和所述第二增压级的压比分布通过负荷系数调整,且所述第一增压级的负荷系数比所述第二增压级的负荷系数低9%~15%。

7.在本方案中,采用上述结构,在多级增压级的气动设计过程中,通过改变传统第一增压级的增压比最高的设计方案,使第一增压级的增压比小于第二增压级的增压比,从而降低第一增压级气动负荷和气动弯角,减小d因子,从而很大程度上提高了增压级装置在风

扇不均匀来流情况下的增压能力以及抗畸变能力,进而提升增压级装置的内涵道的喘振裕度,增强增压级装置的性能。

8.较佳地,所述增压级组件还包括第三增压级,所述第三增压级设于所述第二增压级和所述出口之间,所述第三增压级的增压比被设置为低于所述第二增压级的增压比。

9.在本方案中,对于三级增压级构型的增压级装置,通过将第三增压级的增压比设置成低于第二增压级的增压比的形式,可以有效提升该构型增压级装置的内涵道的喘振裕度,增强增压级装置的性能。

10.较佳地,所述第三增压级的增压比被设置为高于所述第一增压级的增压比。

11.在本方案中,采用上述结构,可以进一步提高增压级装置的增压能力,提升增压级装置的内涵道的喘振裕度。

12.较佳地,所述第三增压级的负荷系数比所述第二增压级的负荷系数低2%~6%。

13.在本方案中,采用上述设计,使得第一增压级气动负荷低于其他增压级的气动负荷,可以大大降低增压级装置的d因子,有利于提高增压级装置在风扇不均匀来流情况下的增压能力以及抗畸变能力,提升增压级装置的内涵道的喘振裕度。

14.较佳地,所述增压级组件还包括第三增压级和第四增压级,所述第三增压级设于所述第二增压级和所述第四增压级之间,所述第四增压级设于所述第三增压级和所述出口之间;所述第三增压级的增压比被设置为低于所述第二增压级的增压比,所述第四增压级的增压比被设置为低于所述第三增压级的增压比。

15.在本方案中,对于四级增压级构型的增压级装置,通过将第三增压级的增压比设置成低于第二增压级的增压比以及将第四增压级的增压比设置成低于第三增压级的增压比的形式,可以有效提升该构型增压级装置的内涵道的喘振裕度,增强增压级装置的性能。

16.较佳地,所述第三增压级的负荷系数比所述第二增压级的负荷系数低2%,所述第四增压级的负荷系数比所述第二增压级的负荷系数低5%~10%。

17.在本方案中,采用上述设计,使得第一增压级气动负荷低于其他增压级的气动负荷,并使第二增压级、第三增压级和第四增压级的增压比依次降低,可以大大降低该构型增压级装置的d因子,有利于提高增压级装置在风扇不均匀来流情况下的增压能力以及抗畸变能力,提升增压级装置的内涵道的喘振裕度。

18.本发明还公开了一种涡扇发动机,所述涡扇发动机包含如上所述的增压级装置。

19.本发明的积极进步效果在于:本发明的增压级装置在多级增压级的气动设计过程中,通过改变传统第一增压级的增压比最高的设计方案,使第一增压级的增压比小于第二增压级的增压比,从而降低第一增压级气动负荷和气动弯角,减小d因子,从而很大程度上提高了增压级装置在风扇不均匀来流情况下的增压能力以及抗畸变能力,进而提升增压级装置的内涵道的喘振裕度,增强增压级装置的性能。

附图说明

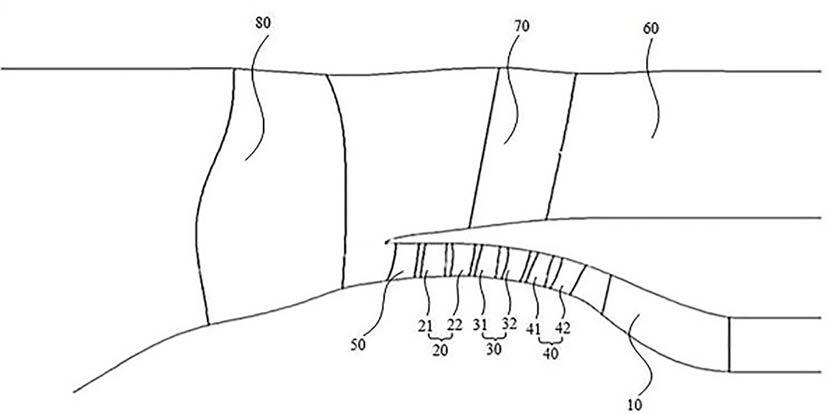

20.图1为本发明实施例1中涡扇发动机的增压级装置的气动布局示意图。

21.图2为本发明实施例1中三级增压构型的增压级装置中各增压级的负荷系数分布形式示意图。

22.图3为本发明实施例2中四级增压构型的增压级装置中各增压级的负荷系数分布形式示意图。

23.图4为本发明实施例1中增压级装置的内涵道的喘振裕度优化前后变化示意图。

24.附图标记说明:内涵道10第一增压级20第一增压转子21第一增压静子22第二增压级30第二增压转子31第二增压静子32第三增压级40第三增压转子41第三增压静子42风扇内涵静子50外涵道60风扇外涵静子70风扇80。

具体实施方式

25.下面通过实施例的方式并结合附图来更清楚完整地说明本发明,但并不因此将本发明限制在该实施例范围之中。

26.需要理解的是,方位词如“前、后、上、下、左、右”、“横向、竖向、垂直、水平”和“顶、底”等所指示的方位或位置关系通常是基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,在未作相反说明的情况下,这些方位词并不指示和暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位或者以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明保护范围的限制。同时,本申请使用了特定词语来描述本申请的实施例。方位词“内、外周侧”是指相对于各部件本身的轮廓的内外,使用“第一”、“第二”等词语来限定零部件,仅仅是为了便于对相应零部件进行区别,如没有另行声明,上述词语并没有特殊含义,因此也不能理解为对本发明保护范围的限制。此外,本申请的一个或多个实施例中的某些特征、结构或特点可以进行适当的组合。

27.实施例1本实施例公开了一种涡扇发动机,该涡扇发动机包含增压级装置。

28.请参考图1,图1中示出了能够体现本发明提出的涡扇发动机的增压级装置的气动布局示意图。其中,在以下对该实施例的描述中,是以一种涡扇发动机为例进行说明的。本领域技术人员容易理解的是,由于涡扇发动机通常还包括压气机、燃烧室、涡轮等结构,因此,为了将本发明提出的涡扇发动机,特别是其增压级装置与上述结构结合而组成涡扇发动机,而对上述涡扇发动机特别是其增压级装置做出多种改型、添加、替代、删除或其他变化,这些变化仍在本发明提出的涡扇发动机的原理的范围内。

29.在本实施例中,本发明提出的增压级装置可以用于设置在涡扇发动机内,该涡扇发动机具有进气口、风扇80、增压级装置、压气机(例如高压压气机)和其他结构(例如燃烧室和涡轮等),且进气口、压气机和其他结构未图示。其中,该增压级装置主要包括内涵道10、外涵道60,风扇80设于进气口和增压级装置之间,即风扇80位于内涵道10和外涵道60的进风口之前,压气机设于内涵道10的出气口的后侧,进入内涵道10的气流会流入压气机内。外涵道60环设于内涵道10的外周侧,外涵道60内设有风扇外涵静子70。

30.如图1所示,本实施例的增压级装置是一种具有三级增压构型的增压级装置。增压级装置包括内涵道10和增压级组件,增压级组件设于内涵道10内,内涵道10具有进口和出口,进口连通涡扇发动机的进气口,出口连通高压压气机的进气口,增压级组件包括第一增压级20和第二增压级30。进口和第一增压级20之间设有风扇内涵静子50。第一增压级20位于进口和第二增压级30之间,第一增压级20的增压比被设置为低于第二增压级30的增压比。第一增压级20和第二增压级30的压比分布通过负荷系数调整,且第一增压级20的负荷系数比第二增压级30的负荷系数低9%~15%。

31.在本实施例中,通过改变传统第一增压级20的增压比最高的设计方案,使第一增压级20的增压比小于第二增压级30的增压比,从而降低第一增压级20的气动负荷和气动弯角,减小d因子,从而很大程度上提高了增压级装置在风扇80不均匀来流情况下的增压能力以及抗畸变能力,进而提升增压级装置的内涵道10的喘振裕度,增强增压级装置的性能。

32.在本实施例中,增压级组件还包括第三增压级40,第三增压级40设于第二增压级30和出口之间,第三增压级40的增压比被设置为低于第二增压级30的增压比。对于三级增压级构型的增压级装置,通过将第三增压级40的增压比设置成低于第二增压级30的增压比的形式,可以有效提升该构型增压级装置的内涵道10的喘振裕度,增强增压级装置的性能。

33.在本实施例中,第三增压级40的增压比被设置为高于第一增压级20的增压比。采用上述结构,可以进一步提高增压级装置的增压能力,提升增压级装置的内涵道10的喘振裕度。

34.在其他实施例中,第三增压级40的增压比也可低于或等于第一增压级20的增压比。

35.如图1所示,第一增压级20包括第一增压转子21和第一增压静子22,第二增压级30包括第二增压转子31和第二增压静子32,第三增压级40包括第三增压转子41和第三增压静子42。在内涵道10内,第一增压转子21、第一增压静子22、第二增压转子31、第二增压静子32、第三增压转子41和第三增压静子42沿气流流动方向依次排列设置。第一增压转子21设于风扇内涵静子50的后侧。

36.气流由涡扇发动机的进气口经过风扇80后进入该增压级装置。气流先经由风扇80旋转增压后,分为两股气流并分别流向内涵道10和外涵道60。在外涵道60中,气流经由风扇外涵静子70整流扩压,转到轴向。在内涵道10中,气流经风扇内涵静子50整流扩压,然后依次通过三级增压级的第一增压转子21、第一增压静子22、第二增压转子31、第二增压静子32、第三增压转子41和第三增压静子42增压整流,流向高压压气机。

37.如图2所示,第一增压级20、第二增压级30和第三增压级40的增压比的压比分布由负荷系数确定。在内涵道10的流路一致的情况下,第一增压级20的负荷系数比第二增压级30的负荷系数低9%~15%,第三增压级40的负荷系数比第二增压级30的负荷系数低2%~6%。

38.在本实施例中,采用上述负荷系数设置方式,可以使得第一增压级20气动负荷低于其他增压级的气动负荷,可以大大降低增压级装置的d因子,有利于提高增压级装置在风扇80不均匀来流情况下的增压能力以及抗畸变能力,提升增压级装置的内涵道10的喘振裕度。其中,d因子表征气流流经叶栅的相对扩压程度的大小。在风扇/压气机叶栅内的逆压流动条件下,扩压能力过大,会使的流动容易分离,造成效率和工作裕度的下降。

39.负荷系数是反映叶片加功负荷的高低,涵盖了设计转速、几何尺寸以及加功总量的综合影响。因此,各增压级的负荷系数的具体设计数值需根据轴流风扇/压气机的设计转速、几何尺寸以及加功总量的综合影响进行考虑,在此不做具体限定。

40.图4为按照本实施例将各增压级的增压比进行调整后的设计方案与传统的第一增压级20的增压比大于其它增压级增压比的设计方案进行喘振裕度的模拟对比。可以看出,采用以上增压级装置的各级压比分布可以提高风扇/增压级内涵道喘振裕度4到8个点。本实施例的设计方案的喘振裕度明显大于传统设计方案。

41.上述中提到的负荷系数是反映叶片加功负荷的高低,负荷系数的定义如下:ψ=l

u

/u

tip2

;式中:l

u

是转子叶片的做功量,u

tip

为叶尖切线速度。

42.上述中提到的d因子是用来表征气流流经叶栅的相对扩压程度的大小,d因子的定义如下:d=1

‑

w2/w1+[(c

u2

r2‑

c

u1

r1)/τw1(r1+r2)];式中,w为相对速度,c

u

为绝对速度切向分速度,τ为稠度,r为半径,下标1代表叶片进口,下标2代表叶片的出口。

[0043]

实施例2本实施例中的增压级装置与实施例1中的增压级装置在结构上大体相同,不同之处在于:在本实施例中,增压级组件除了具有第三增压级40,还具有第四增压级。其中,第三增压级40设于第二增压级30和第四增压级之间,第四增压级设于第三增压级40和出口之间。

[0044]

并且,在本实施例中,第三增压级40的增压比被设置为低于第二增压级30的增压比,第四增压级的增压比被设置为低于第三增压级40的增压比。

[0045]

本实施例中的增压级装置为四级增压级构型的增压级装置,通过将第三增压级40的增压比设置成低于第二增压级30的增压比,以及将第四增压级的增压比设置成低于第三增压级40的增压比的形式,可以有效提升该构型增压级装置的内涵道10的喘振裕度,增强增压级装置的性能。

[0046]

同样,在本实施例中,第一增压级20、第二增压级30、第三增压级40和第四增压级的增压比的差值也是根据内涵道10的流路和负荷系数确定。如图3所示,在内涵道10的流路一致的情况下,第一增压级20的负荷系数比第二增压级30的负荷系数低9%~15%,第三增压级40的负荷系数比第二增压级30的负荷系数低2%,第四增压级的负荷系数比第二增压级30的负荷系数低5%~10%。

[0047]

各增压级的负荷系数的具体设计数值需根据轴流风扇/压气机的设计转速、几何尺寸以及加功总量的综合影响进行考虑,在此不做具体限定。

[0048]

本实施例通过使第一增压级20气动负荷低于其他增压级的气动负荷,并使第二增压级30、第三增压级40和第四增压级的增压比依次降低,可以大大降低该构型增压级装置

的d因子,有利于提高增压级装置在风扇80不均匀来流情况下的增压能力以及抗畸变能力,提升增压级装置的内涵道10的喘振裕度。

[0049]

虽然以上描述了本发明的具体实施方式,但是本领域的技术人员应当理解,这仅是举例说明,本发明的保护范围是由所附权利要求书限定的。本领域的技术人员在不背离本发明的原理和实质的前提下,可以对这些实施方式做出多种变更或修改,但这些变更和修改均落入本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1