一种机油冷却器芯体结构的制作方法

1.本实用新型涉及机油冷却器技术领域,具体为一种机油冷却器芯体结构。

背景技术:

2.随着汽车的行驶发动机内部因为金属摩擦以及一些其他原因,发动机内部温度会逐渐持续性升高,随着机油的往复循环,吸收的热量逐渐升高,机油的粘度将逐渐降低并丧失润滑下锅,同时机油还会发生氧化变质,机油冷却器因此诞生。机油冷却器是一种加速润滑机油散热使其保持较低温度的装置,在高性能、大功率的强化发动机上,由于热负荷大,必须装设机油冷却器。现有的机油冷却器芯体上,其上型片和下型片之间无导流筋和分配筋,冷却水的流向和机油的通过通道无法控制,机油热量集中,散热性能差,冷却速度慢,冷却效果差。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的在于提供一种机油冷却器芯体结构,以解决上述背景技术中提出的问题。

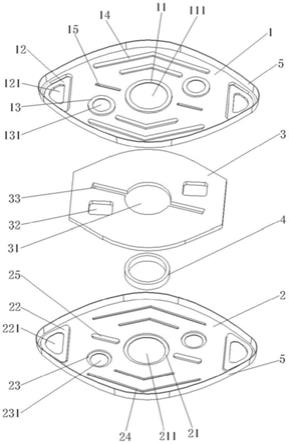

4.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种机油冷却器芯体结构,包括依次上下交替叠放的上型片和下型片,所述上型片和下型片均采用椭圆形结构设计,所述上型片和下型片之间设有隔热板,所述隔热板的中间开设有圆形孔,其内卡设有油隔圈,所述上型片和下型片的边缘均设有挡边,所述上型片的中间设有第一凸台,其上开设有第一螺杆口,所述上型片的长轴方向两端均设有一个以第一凸台为对称中心的第一凹型部,所述第一凹型部上开设有第一水口,所述第一凸台与两个第一凹型部之间均设有一个第二凸台,所述第二凸台上开设有第一油口,所述上型片的短轴方向两端均设有至少一个第一水侧导流筋,两个所述第二凸台的侧边均设有一个第一油侧分配筋,所述下型片的中间设有第二凹型部,其上开设有第二螺杆口,所述下型片的长轴方向两端均设有一个以第二凹型部为对称中心的第三凸台,所述第三凸台上开设有第二水口,所述第二凹型部与两个第三凸台之间均设有一个第三凹型部,其对应第二凸台设置,所述第三凹型部上开设有第二油口,所述下型片的短轴方向两端均设有对应第一水侧导流筋的第二水侧导流筋,两个所述第三凹型部的侧边均设有对应第一油侧分配筋的第二油侧分配筋,所述隔热板上开设有两个对应第一油口的方形孔,所述隔热板上开设有两个对应第一油侧分配筋的条形孔。

5.进一步优选,所述第一凸台、第一螺杆口、第二凸台和第一油口均呈圆形结构设计,所述第一凸台和第二凸台均凸出于上型片的上表面且内凹于上型片的下表面。

6.进一步优选,所述第一凹型部和第一油侧分配筋均内凹于上型片的上表面且凸出于上型片的下表面,所述第一凹型部和第一水口均采用圆角三角形结构设计。

7.进一步优选,所述第三凸台和第二油侧分配筋均凸出于下型片的上表面且内凹于下型片的下表面,所述第三凸台和第二水口均采用圆角三角形结构设计。

8.进一步优选,所述第二凹型部、第二螺杆口、第三凹型部和第二油口均呈圆形结构

设计,所述第二凹型部和第三凹型部均内凹于下型片的上表面且凸出于下型片的下表面。

9.进一步优选,所述第一水侧导流筋和第二水侧导流筋均呈v型或圆弧形结构设计,所述第一水侧导流筋凸出于上型片的上表面且内凹于上型片的下表面,所述第二水侧导流筋内凹于下型片的上表面且凸出于下型片的下表面。

10.进一步优选,所述第一油侧分配筋和第二油侧分配筋均卡设于条形孔内,所述条形孔与圆形孔连通。

11.进一步优选,所述油隔圈卡设于第一凸台的下表面和第二凹型部的上表面之间,所述第一螺杆口、第二螺杆口和油隔圈的内圆的直径尺寸均相同。

12.有益效果:本实用新型的机油冷却器芯体结构,上型片的下表面和下型片的上表面之间形成油路通道,下型片的下表面和上型片的上表面之间形成水路通道,通过两个第一油口和第二油口组成油路的直通道,通过两个第一水口和第二水口组成水路的直通道;冷却水经第一水侧导流筋和第二水侧导流筋形成的水路流向进入到整个水路通道内,对整个油路通道内的机油进行冷却,带走机油中的热量,实现冷却机油的效果;通过第一水侧导流筋和第二水侧导流筋的结构设计,起到支撑水路通道的效果,同时引导冷却水的流向,提高冷却水的吸热效果;通过第一油侧分配筋配合第二油侧分配筋形成挡油的阻筋,控制机油的通过通道,分配机油流向,使机油向整个油路通道流通,增加机油的传热量,加快机油热量的散发,提高机油的冷却速度,提高冷却效果;通过第二凸台和第三凹型部的结构设计,保证油路直通道在整个水路通道内是密封的,可防止机油进入到冷却水中,通过第一水口和第二水口的圆角三角形结构,将水口的面积最大化,提高冷却水的流量和流通速度,加快了机油的冷却效果。

附图说明

13.图1为本实用新型实施例所公开的机油冷却器芯体结构的俯视分解结构示意图;

14.图2为本实用新型实施例所公开的机油冷却器芯体结构的仰视分解结构示意图;

15.图3为本实用新型实施例所公开的机油冷却器芯体结构的轴测结构示意图;

16.图4为本实用新型实施例所公开的机油冷却器芯体结构的俯视结构示意图;

17.图5为本实用新型实施例所公开的机油冷却器的结构示意图。

18.附图标记:1

‑

上型片,11

‑

第一凸台,111

‑

第一螺杆口,12

‑

第一凹型部,121

‑

第一水口,13

‑

第二凸台,131

‑

第一油口,14

‑

第一水侧导流筋,15

‑

第一油侧分配筋,2

‑

下型片,21

‑

第二凹型部,211

‑

第二螺杆口,22

‑

第三凸台,221

‑

第二水口,23

‑

第三凹型部,231

‑

第二油口,24

‑

第二水侧导流筋,25

‑

第二油侧分配筋,3

‑

隔热板,31

‑

圆形孔,32

‑

方形孔,33

‑

条形孔,4

‑

油隔圈,5

‑

挡边,6

‑

面板,7

‑

底板,8

‑

水管。

具体实施方式

19.以下是本实用新型的具体实施例并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步的描述,但本实用新型并不限于这些实施例。

20.如图1

‑

5所示,一种机油冷却器芯体结构,包括依次上下交替叠放的上型片1和下型片2,上型片1和下型片2均采用椭圆形结构设计,上型片1和下型片2之间设有隔热板3,隔热板3的中间开设有圆形孔31,其内卡设有油隔圈4,上型片1和下型片2的边缘均设有挡边

5,上型片1的中间设有第一凸台11,其上开设有第一螺杆口111,上型片1的长轴方向两端均设有一个以第一凸台11为对称中心的第一凹型部12,第一凹型部12上开设有第一水口121,第一凸台11与两个第一凹型部12之间均设有一个第二凸台13,第二凸台13上开设有第一油口131,上型片1的短轴方向两端均设有至少一个第一水侧导流筋14,两个第二凸台13的侧边均设有一个第一油侧分配筋15,下型片2的中间设有第二凹型部21,其上开设有第二螺杆口211,下型片2的长轴方向两端均设有一个以第二凹型部21为对称中心的第三凸台22,第三凸台22上开设有第二水口221,第二凹型部21与两个第三凸台22之间均设有一个第三凹型部23,其对应第二凸台13设置,第三凹型部23上开设有第二油口231,下型片2的短轴方向两端均设有对应第一水侧导流筋24的第二水侧导流筋24,两个第三凹型部23的侧边均设有对应第一油侧分配筋15的第二油侧分配筋25,隔热板3上开设有两个对应第一油口131的方形孔32,隔热板3上开设有两个对应第一油侧分配筋15的条形孔33。

21.本技术中,该机油冷却器芯体结构为机油冷却器上机油散热结构,上型片1的下表面和下型片2的上表面之间形成油路通道,下型片2的下表面和上型片1的上表面之间形成水路通道,通过两个第一油口131和第二油口231组成油路的直通道,通过两个第一水口121和第二水口221组成水路的直通道。其中,最上方的上型片1的上方设有面板6,面板6上设有最下方的下型片2的下方设有底板7,其上固定有两根水管8,通过其中一根水管8向第二水口221和第一水口121形成的水路直通道内通入冷却水,冷却水经第一水侧导流筋14和第二水侧导流筋24形成的水路流向进入到整个下型片2的下表面和上型片1的上表面之间形成的水路通道内,对上型片1的下表面和下型片2的上表面之间形成的油路通道内的机油进行冷却,然后通过另一个水路直通道和另一根水管8流出,带走机油中的热量,实现冷却机油的效果。第一油侧分配筋15配合第二油侧分配筋25形成挡油的阻筋,控制机油的通过通道,分配机油流向,使机油向整个油路通道流通,增加机油的传热量,加快机油热量的散发,提高机油的冷却速度,提高冷却效果。

22.优选的,第一凸台11、第一螺杆口111、第二凸台13和第一油口131均呈圆形结构设计,第一凸台11和第二凸台13均凸出于上型片1的上表面且内凹于上型片1的下表面;第二凹型部21、第二螺杆口211、第三凹型部23和第二油口231均呈圆形结构设计,第二凹型部21和第三凹型部23均内凹于下型片2的上表面且凸出于下型片2的下表面。

23.本技术中,第一油口131和第二油口231形成油路通道,第一螺杆口111和第二螺杆口211形成螺杆通道,通过第二凸台13和第三凹型部23的结构设计,保证油路直通道在整个水路通道内是密封的,可防止机油进入到冷却水中。

24.优选的,第一凹型部12和第一油侧分配筋15均内凹于上型片1的上表面且凸出于上型片1的下表面,第一凹型部12和第一水口121均采用圆角三角形结构设计;第三凸台22和第二油侧分配筋25均凸出于下型片2的上表面且内凹于下型片2的下表面,第三凸台22和第二水口221均采用圆角三角形结构设计。

25.本技术中,第一凹型部12和第三凸台22相互抵接,并配合第一油侧分配筋15、第二油侧分配筋25及隔热板3形成油路通道,使机油能够在其内流通,实现机油的热量的发散,便于机油散热。其中,第一油侧分配筋15和第二右侧分配筋25起到定位隔热板3、支撑油路通道、分配机油流向的作用。第一水口121和第二水口221的圆角三角形结构,将水口的面积最大化,提高冷却水的流量和流通速度,加快了机油的冷却效果。

26.优选的,第一水侧导流筋14和第二水侧导流筋24均呈v型或圆弧形结构设计,第一水侧导流筋14凸出于上型片1的上表面且内凹于上型片1的下表面,第二水侧导流筋24内凹于下型片2的上表面且凸出于下型片2的下表面。

27.本技术中,通过第一水侧导流筋14和第二水侧导流筋24的结构设计,起到支撑水路通道的效果,同时引导冷却水的流向,提高冷却水的吸热效果。

28.优选的,第一油侧分配筋15和第二油侧分配筋25均卡设于条形孔33内,条形孔33与圆形孔31连通,便于油隔圈4的安装,条形孔33用于隔热板3的定位。

29.优选的,油隔圈4卡设于第一凸台11的下表面和第二凹型部21的上表面之间,起到支撑上型片1和下型片2的作用;第一螺杆口111、第二螺杆口211和油隔圈4的内圆的直径尺寸均相同,用于螺杆和机油冷却器的连接固定。

30.最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型性的保护范围之内的实用新型内容。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1