用于车辆发动机的排气再循环系统的制作方法

1.本公开涉及用于内燃发动机的排气再循环系统。

背景技术:

2.内燃发动机可包括排气再循环系统,所述排气再循环系统被配置为将排气重新引导到发动机的进气系统中以便减少排放。

技术实现要素:

3.一种车辆包括内燃发动机、进气系统、排气系统和排气再循环系统。所述内燃发动机具有第一气缸和第二气缸。所述进气系统被配置为向所述第一气缸和所述第二气缸中的每一个输送空气。所述排气系统具有第一组导管和第二组导管。所述第一组导管被配置为将排气引导离开所述第一气缸。所述第二组导管被配置为将排气引导离开所述第二气缸。所述排气再循环系统具有第一管、第二管和混合器。所述第一管被配置为将所述排气的第一部分引导离开所述第一组导管。所述第二管被配置为将所述排气的第二部分引导离开所述第二组导管。所述混合器被配置为将所述排气的所述第一部分和所述第二部分分别从所述第一管和所述第二管引导到所述进气系统中。所述混合器形成围绕穿孔管设置的环形环。所述混合器被配置为在所述排气的所述第一部分和所述第二部分在所述混合器内时分离所述排气的所述第一部分和所述第二部分。所述混合器被配置为将所述排气的所述第一部分和所述第二部分经由所述穿孔管引导到所述进气系统中。

4.一种用于发动机的排气再循环系统包括第一导管、第二导管和混合器。所述第一导管被配置为将排气的第一部分引导离开第一排气歧管。所述第二导管被配置为将排气的第二部分引导离开第二排气歧管。所述混合器被配置为将所述排气的所述第一部分和所述第二部分分别从所述第一导管和所述第二导管引导到发动机进气系统中。所述混合器被布置为在所述排气的所述第一部分和所述第二部分在所述混合器内时分离所述排气的所述第一部分和所述第二部分。所述混合器形成围绕穿孔管的环。所述混合器被配置为将所述排气的所述第一部分和所述第二部分经由所述穿孔管引导到所述进气系统中。

5.一种用于发动机排气再循环系统的混合器包括壳体。所述壳体形成限定中心开口的环形环。所述壳体进一步限定第一导管和第二导管。所述第一导管在第一入口与第一出口之间延伸。所述第一入口被配置为与第一排气歧管建立流体连通。所述第一出口被配置为经由所述中心开口与进气导管建立流体连通。所述第二导管在第二入口与第二出口之间延伸。所述第二入口被配置为与第二排气歧管建立流体连通。所述第二出口被配置为经由所述中心开口与所述进气导管建立流体连通。所述第一导管和所述第二导管在所述环形环内分离。

附图说明

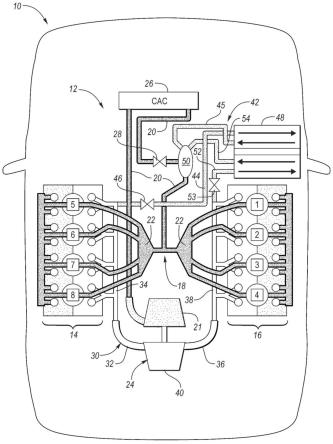

6.图1是具有内燃发动机的示例性车辆的示意图;

7.图2是用于内燃发动机的排气再循环系统的混合器的第一实施例;

8.图3是沿着图2中的线3-3截取的横截面视图;

9.图4是用于内燃发动机的排气再循环系统混合器的第二实施例;

10.图5是沿着图4中的5-5线截取的横截面视图;

11.图6是用于内燃发动机的排气再循环系统混合器的第三实施例;

12.图7是沿着图6中的线7-7截取的横截面视图;

13.图8是形成具有连接的舌状物(tongue)的连续环形环的混合器的示例;以及

14.图9是形成具有断开的舌状物的不连续环形环的混合器的示例。

具体实施方式

15.本文描述了本公开的实施例。然而,应当理解,所公开的实施例仅是示例并且其他实施例可以采用不同和替代的形式。附图不一定按比例绘制;一些特征可能被放大或最小化以示出特定部件的细节。因此,本文中所公开的具体结构细节和功能细节不应被解释为限制性的,而仅应解释为用于教导本领域技术人员以不同方式采用实施例的代表性基础。如本领域普通技术人员将理解,参考附图中的任何一个示出和描述的各种特征可以与一个或多个其他附图中示出的特征进行组合,以产生未明确示出或描述的实施例。所示特征的组合提供用于典型应用的代表性实施例。然而,对于特定的应用或实施方式,可能期望与本公开的教导一致的对特征的各种组合和修改。

16.排气再循环是一种减少内燃发动机的nox排放的重要方法。随着更严格的排放标准的建立,尤其是低nox排放要求,迫切需要改善发动机排气再循环操控性和排气再循环分布均匀性。为了满足低nox排放,需要更高的排气释缓解率,并且一种技术是关闭涡轮增压器以建立更高的背压,这导致泵气损失增加,并损害发动机效率。增加排气再循环操控性的一种方法是在将排气与主进气流混合之前减少排气的脉动/动态能量(pulsation/dynamic energy)损失。在单入口排气再循环混合器设计中,将来自两个气缸组的排气再循环流混合,然后再喷射到进气的主气流中。混合期间会损失脉动能量,这降低了排气再循环操控性。脉动能量越少,排气再循环流进入主进气流中的渗透就越少,这会损害排气再循环的混合和均匀性。

17.在本公开中,提出了具有双排气入口的环形环混合器设计。主要目标是保持排气再循环脉动/动态能量,以增强排气再循环操控性和排气再循环流的渗透。排气再循环流分别从发动机的两个气缸组分流。然后,排气再循环流在排气再循环冷却器中冷却。然后,将两个冷却后的排气再循环流分别引入环形环排气再循环混合器中。这两个排气再循环流在与发动机的进气系统的主气流混合之前不会彼此混合。将这两个排气再循环流分别引入主气流中可减少混合损失并有助于保持脉动能量,这增加了排气再循环操控性和排气再循环流进入进气系统的主气流中的渗透。

18.参考图1,示出了具有内燃发动机12的示例性车辆10的示意图。发动机12可被配置为向车轮提供动力和扭矩以推进车辆10。发动机12包括第一气缸组14和第二气缸组16。

19.发动机12包括进气系统18。进气系统18包括一组管道、管或导管20,所述一组管道、管或导管被配置为向每个气缸输送空气供应,以便提供燃料燃烧所需的氧气。所述一组管道、管或导管20可包括将空气直接输送到每个气缸中的一个或多个进气歧管22。所述一

组管道、管或导管20中的第一管道、管或导管可从环境抽吸空气,或者可从涡轮增压器24或机械增压器的压缩机21接收空气。如果涡轮增压器24或机械增压器正在向进气系统18输送空气,则可首先将空气发送到增压空气冷却器26。然后,空气可从增压空气冷却器26经过节流阀28,通过进气歧管22,并进入第一气缸组14和第二气缸组16的气缸。由车辆10的操作者通过踩下加速踏板(未示出)并结合基于车辆10的发动机12或车轮的功率或扭矩需求(这由控制器基于加速踏板的位置进行解译)调整输送到气缸中的燃料量来调整节流阀28。

20.控制器可以是动力传动系统控制单元(pcu),可以是较大控制系统的一部分,并且可由整个车辆10中的各种其他控制器(诸如车辆系统控制器(vsc))控制。因此,应理解,控制器和一个或多个其他控制器可被统称为“控制器”,所述控制器响应于来自各种传感器的信号而控制各种致动器以控制诸如起动/停止发动机12、操作发动机12以提供车轮扭矩、选择或计划车辆10的变速器的换挡等功能。

21.控制器可包括与各种类型的计算机可读存储装置或介质通信的微处理器或中央处理单元(cpu)。计算机可读存储装置或介质可包括例如呈只读存储器(rom)、随机存取存储器(ram)和保活存储器(kam)的易失性和非易失性存储装置。kam是可用于在cpu断电时存储各种操作变量的持久性或非易失性存储器。计算机可读存储装置或介质可使用许多已知存储器装置中的任一种来实施,诸如prom(可编程只读存储器)、eprom(电prom)、eeprom(电可擦除prom)、快闪存储器或者能够存储数据的任何其他电、磁性、光学或组合存储器装置,所述数据中的一些表示由控制器用于控制发动机12或车辆10的可执行指令。

22.发动机12还包括排气系统30。排气系统30被配置为将排气引导离开发动机12的气缸。排气系统30包括第一组管道、管或导管32,所述第一组管道、管或导管被配置为将排气引导离开第一气缸组14。第一组管道、管或导管32可包括第一排气歧管34,所述第一排气歧管直接接收来自第一气缸组14的排气。排气系统30包括第二组管道、管或导管36,所述第二组管道、管或导管被配置为将排气引导离开第二气缸组16。第二组管道、管或导管36可包括第二排气歧管38,所述第二排气歧管直接接收来自第二气缸组16的排气。所述排气经由第一组管道、管或导管32和第二组管道、管或导管36被引导到一个或多个排气尾管(未示出),其中排气被排放到周围环境中。排气系统30的中间部件可设置在排气歧管34、38与一个或多个排气尾管之间。此类中间部件可包括一个或多个消声器、一个或多个催化转化器、涡轮机40(如果车辆10包括涡轮增压器24)等。

23.发动机12还包括排气再循环系统42。排气再循环系统42包括第一管道、管或导管44,所述第一管道、管或导管被配置为将排气的第一部分引导离开排气系统30的第一组管道、管或导管32(即,第一管道、管或导管44被配置为将排气的第一部分引导离开第一气缸组14)。更具体地,第一管道、管或导管44可被配置为将排气的第一部分引导离开第一排气歧管34。第一管道、管或导管44可由一个或多个管道、管或导管组成。第一排气再循环阀46可沿着第一管道、管或导管44设置,以便控制流过第一管道、管或导管44的排气量。第一管道、管或导管44将排气的第一部分引导到排气再循环冷却器48中。然后,将排气的第一部分经由第二管道、管或导管45引导到混合器50。第二管道、管或导管45可由一个或多个管道、管或导管组成。然后,混合器50将排气的第一部分输送到进气系统18的管道、管或导管20中。

24.排气再循环系统42包括第三管道、管或导管52,所述第三管道、管或导管被配置为

将排气的第二部分引导离开排气系统30的第二组管道、管或导管36(即,第三管道、管或导管52被配置为将排气的第二部分引导离开第二气缸组16)。更具体地,第三管道、管或导管52可被配置为将排气的第二部分引导离开第二排气歧管38。第三管道、管或导管52可由一个或多个管道、管或导管组成。第二排气再循环阀53可沿着第三管道、管或导管52设置,以便控制流过第三管道、管或导管52的排气量。第三管道、管或导管52将排气的第二部分引导到排气再循环冷却器48中。排气的第一部分和第二部分在通过排气再循环冷却器48时彼此分离。然后,将排气的第二部分经由第四管道、管或导管54引导到混合器50。第四管道、管或导管54可由一个或多个管道、管或导管组成。然后,混合器50将排气的第二部分输送到进气系统18的管道、管或导管20中。

25.参考图2和图3,示出了用于排气再循环系统的混合器100的第一实施例。混合器100的第一实施例可对应于图1中的混合器50。混合器100被配置为将排气的第一部分和第二部分分别从第二管道、管或导管44和第四管道、管或导管54引导到进气系统18的管道、管或导管20中。混合器100包括壳体102,所述壳体形成围绕穿孔管104设置的环形环。换句话说,壳体102可限定中心开口105,并且穿孔管104可设置在中心开口105中。穿孔管104可包括进气系统18的管道、管或导管20中的在节流阀28的下游和进气歧管22的上游的一个管道、管或导管。混合器100被配置为在排气的第一部分和第二部分在混合器100内时分离排气的第一部分和第二部分。混合器100被配置为将排气的第一部分和第二部分经由穿孔管104引导到进气系统18中。

26.壳体102限定在第一入口108与第一出口110之间延伸的第一导管或腔室106。第一入口108被配置为经由排气再循环系统42的第一管道、管或导管44、排气再循环冷却器48和第二管道、管或导管45与排气系统30的第一组管道、管或导管32(或更具体地,第一排气歧管34)建立流体连通。第一出口110被配置为经由中心开口105和设置在中心开口105内的穿孔管104与进气系统18的管道、管或导管20建立流体连通。

27.壳体102限定在第二入口114与第二出口116之间延伸的第二导管或腔室112。第二入口被配置为经由排气再循环系统42的第三管道、管或导管52、排气再循环冷却器48和第四管道、管或导管54与排气系统30的第二组管道、管或导管36(或更具体地,第二排气歧管38)建立流体连通。第二出口116被配置为经由中心开口105和设置在中心开口105内的穿孔管104与进气系统18的管道、管或导管20建立流体连通。第一出口110和第二出口116可限定在形成中心开口的外周边的相对半环上。第一出口110和第二出口116可各自占据包围中心开口105的外周边的一半的一部分或整个一半的空间。

28.第一导管或腔室106被配置为将排气的第一部分从第一入口108经由第一出口110引导到进气系统18的管道、管或导管20。第二导管或腔室112被配置为将排气的第二部分从第二入口114经由第二出口116引导到进气系统18的管道、管或导管20。第一导管或腔室106和第二导管或腔室112在壳体102内经由分隔壁118彼此分离。第一导管或腔室106和第二导管或腔室112可在壳体102内相对于彼此平行延伸。分隔壁118围绕由壳体102形成的环形环的中心、在由壳体102形成的环形环内并且在由壳体102形成的环形环的内径120与外径122之间周向地延伸。

29.参考图4和图5,示出了用于排气再循环系统的混合器200的第二实施例。混合器200的第二实施例可对应于图1中的混合器50。混合器200被配置为将排气的第一部分和第

二部分分别从第二管道、管或导管44和第四管道、管或导管54引导到进气系统18的管道、管或导管20中。混合器200包括壳体202,所述壳体形成围绕穿孔管204设置的环形环。换句话说,壳体202可限定中心开口205,并且穿孔管204可设置在中心开口205中。穿孔管204可包括进气系统18的管道、管或导管20中的在节流阀28的下游和进气歧管22的上游的一个管道、管或导管。混合器200被配置为在排气的第一部分和第二部分在混合器200内时分离排气的第一部分和第二部分。混合器200被配置为将排气的第一部分和第二部分经由穿孔管204引导到进气系统18中。

30.壳体202限定在第一入口208与第一出口210之间延伸的第一导管或腔室206。第一入口208被配置为经由排气再循环系统42的第一管道、管或导管44、排气再循环冷却器48和第二管道、管或导管45与排气系统30的第一组管道、管或导管32(或更具体地,第一排气歧管34)建立流体连通。第一出口210被配置为经由中心开口205和设置在中心开口205内的穿孔管204与进气系统18的管道、管或导管20建立流体连通。

31.壳体202限定在第二入口214与第二出口216之间延伸的第二导管或腔室212。第二入口214被配置为经由排气再循环系统42的第三管道、管或导管52、排气再循环冷却器48和第四管道、管或导管54与排气系统30的第二组管道、管或导管36(或更具体地,第二排气歧管38)建立流体连通。第二出口216被配置为经由中心开口205和设置在中心开口205内的穿孔管204与进气系统18的管道、管或导管20建立流体连通。

32.第一导管或腔室206被配置为将排气的第一部分从第一入口208经由第一出口210引导到进气系统18的管道、管或导管20。第二导管或腔室212被配置为将排气的第二部分从第二入口214经由第二出口216引导到进气系统18的管道、管或导管20。第一导管或腔室206和第二导管或腔室212在壳体202内经由分隔壁218彼此分离。第一导管或腔室206和第二导管或腔室212可在壳体202内相对于彼此平行延伸。分隔壁218在由壳体202形成的环形环内延伸,并且从由壳体202形成的环形环的内径220朝向外径222延伸,反之亦然。

33.参考图6和图7,示出了用于排气再循环系统的混合器300的第三实施例。混合器300的第三实施例可对应于图1中的混合器50。混合器300被配置为将排气的第一部分和第二部分分别从第二管道、管或导管44和第四管道、管或导管54引导到进气系统18的管道、管或导管20中。混合器300包括壳体302,所述壳体形成围绕穿孔管304设置的环形环。换句话说,壳体302可限定中心开口305,并且穿孔管304可设置在中心开口305中。穿孔管304可包括进气系统18的管道、管或导管20中的在节流阀28的下游和进气歧管22的上游的一个管道、管或导管。混合器300被配置为在排气的第一部分和第二部分在混合器300内时分离排气的第一部分和第二部分。混合器300被配置为将排气的第一部分和第二部分经由穿孔管304引导到进气系统18中。

34.壳体302限定在第一入口308与第一出口310之间延伸的第一导管或腔室306。第一入口308被配置为经由排气再循环系统42的第一管道、管或导管44、排气再循环冷却器48和第二管道、管或导管45与排气系统30的第一组管道、管或导管32(或更具体地,第一排气歧管34)建立流体连通。第一出口310被配置为经由中心开口305和设置在中心开口305内的穿孔管304与进气系统18的管道、管或导管20建立流体连通。

35.壳体302限定在第二入口314与第二出口316之间延伸的第二导管或腔室312。第二入口被配置为经由排气再循环系统42的第三管道、管或导管52、排气再循环冷却器48和第

四管道、管或导管54与排气系统30的第二组管道、管或导管36(或更具体地,第二排气歧管38)建立流体连通。第二出口316被配置为经由中心开口305和设置在中心开口305内的穿孔管304与进气系统18的管道、管或导管20建立流体连通。第一导管或腔室306和第二导管或腔室312可限定在由壳体302形成的环形环的相对半环上。第一出口310和第二出口316可限定在形成中心开口的外周边的相对半环上。第一出口310和第二出口316可各自占据包围中心开口305的外周边的一半的一部分或整个一半的空间。

36.第一导管或腔室306被配置为将排气的第一部分从第一入口308经由第一出口310引导到进气系统18的管道、管或导管20。第二导管或腔室312被配置为将排气的第二部分从第二入口314经由第二出口316引导到进气系统18的管道、管或导管20。第一导管或腔室306和第二导管或腔室312限定在壳体302的相对侧上,使得第一导管或腔室306和第二导管或腔室312在壳体302内彼此分离。

37.参考图8,示出了形成具有连接的舌状物402的连续环形环的混合器400的示例。参考图9,示出了形成具有断开的舌状物502的不连续环形环的混合器500的示例。当沿着舌状物502在一个或多个位置处限定间隙504时,形成断开的舌状物502。

38.应当理解,对于本文所述的任何部件、状态或条件的第一、第二、第三、第四等的标注可在权利要求中重新布置,使得它们关于权利要求是按时间顺序布置。

39.在说明书中使用的词语是描述性词语而非限制性词语,并且应当理解,在不脱离本公开的精神和范围的情况下可以做出各种改变。如前所述,各个实施例的特征可组合以形成可能未明确描述或示出的其他实施例。虽然各种实施例可能已经被描述为就一个或多个期望的特性而言相较其他实施例或现有技术实施方式提供了优点或是优选的,但是本领域普通技术人员应认识到,一个或多个特征或特性可被折衷以实现期望的总体系统属性,这取决于具体的应用和实施方式。因而,就一个或多个特性而言被描述为不如其他实施例或现有技术实施方式期望的实施例处在本公开的范围内,并且对于特定应用来说可能是期望的。

40.根据本发明,提供了一种车辆,所述车辆具有:内燃发动机,所述内燃发动机具有第一气缸和第二气缸;进气系统,所述进气系统被配置为向所述第一气缸和所述第二气缸中的每一个输送空气;排气系统,所述排气系统具有第一组导管,所述第一组导管被配置为将排气引导离开所述第一气缸,以及第二组导管,所述第二组导管被配置为将排气引导离开所述第二气缸;以及排气再循环系统,所述排气再循环系统具有第一管,所述第一管被配置为将所述排气的第一部分引导离开所述第一组导管,第二管,所述第二管被配置为将所述排气的第二部分引导离开所述第二组导管,以及混合器,所述混合器被配置为将所述排气的所述第一部分和所述第二部分分别从所述第一管和所述第二管引导到所述进气系统中,其中所述混合器形成围绕穿孔管设置的环形环,被配置为在所述排气的所述第一部分和所述第二部分在所述混合器内时分离所述排气的所述第一部分和所述第二部分,并且被配置为将所述排气的所述第一部分和所述第二部分经由所述穿孔管引导到所述进气系统中。

41.根据实施例,所述环形环限定第一内部腔室和第二内部腔室,所述第一内部腔室和所述第二内部腔室被配置为将所述排气的所述第一部分和所述第二部分分别从所述第一管和所述第二管经由所述穿孔管引导到所述进气系统中。

42.根据实施例,所述第一内部腔室和所述第二内部腔室在所述环形环内通过分隔壁分离。

43.根据实施例,所述分隔壁在所述环形环内从所述环形环的内径朝向所述环形环的外径延伸。

44.根据实施例,所述分隔壁围绕所述环形环的中心、在所述环形环内并且在所述环形环的内径与外径之间周向地延伸。

45.根据实施例,所述第一内部腔室和所述第二内部腔室在所述环形环内相对于彼此平行延伸。

46.根据实施例,所述第一内部腔室和所述第二内部腔室限定在所述环形环的相对半环上。

47.根据实施例,所述穿孔管是所述进气系统的在节流阀下游和进气歧管上游的一部分。

48.根据本发明,提供了一种用于发动机的排气再循环系统,所述排气再循环系统具有:第一导管,所述第一导管被配置为将排气的第一部分引导离开第一排气歧管;第二导管,所述第二导管被配置为将排气的第二部分引导离开第二排气歧管;以及混合器,所述混合器被配置为将所述排气的所述第一部分和所述第二部分分别从所述第一导管和所述第二导管引导到发动机进气系统中,其中所述混合器被布置为在所述排气的所述第一部分和所述第二部分在所述混合器内时分离所述排气的所述第一部分和所述第二部分,形成围绕穿孔管的环,并且被配置为将所述排气的所述第一部分和所述第二部分经由所述穿孔管引导到所述进气系统中。

49.根据实施例,所述环限定第一内部腔室和第二内部腔室,所述第一内部腔室和所述第二内部腔室被配置为将所述排气的所述第一部分和所述第二部分分别从所述第一导管和所述第二导管经由所述穿孔管引导到所述进气系统中。

50.根据实施例,所述第一内部腔室和所述第二内部腔室在所述环内通过分隔壁分离。

51.根据实施例,所述分隔壁在所述环内从所述环的内径朝向所述环的外径延伸。

52.根据实施例,所述分隔壁围绕所述环的中心、在所述环内并且在所述环的内径与外径之间周向地延伸。

53.根据实施例,所述第一内部腔室和所述第二内部腔室在所述环内相对于彼此平行延伸。

54.根据实施例,所述第一内部腔室和所述第二内部腔室限定在所述环的相对半环上。

55.根据本发明,提供了一种用于发动机排气再循环系统的混合器,所述混合器具有:壳体,所述壳体形成限定中心开口的环形环,所述壳体进一步限定第一导管,所述第一导管在第一入口与第一出口之间延伸,其中所述第一入口被配置为与第一排气歧管建立流体连通并且所述第一出口被配置为经由所述中心开口与进气导管建立流体连通,以及第二导管,所述第二导管在第二入口与第二出口之间延伸,其中所述第二入口被配置为与第二排气歧管建立流体连通并且所述第二出口被配置为经由所述中心开口与所述进气导管建立流体连通,并且其中所述第一导管和所述第二导管在所述环形环内分离。

56.根据实施例,所述第一导管和所述第二导管在所述环形环内通过分隔壁分离。

57.根据实施例,所述分隔壁在所述环形环内从所述环形环的内径朝向所述环形环的外径延伸。

58.根据实施例,所述分隔壁围绕所述环形环的中心、在所述环形环内并且在所述环形环的内径与外径之间周向地延伸。

59.根据实施例,所述第一导管和所述第二导管限定在所述环形环的相对半环上。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1