全季候微风聚能风力发电的引风导流方法与流程

1.本发明涉及一种微风风力发电方法,特别涉及一种可全季候微风聚能风力发电的引风导流方法,该方法实现了一年四季根据微风风向动态调整引风窗口,将迎风面上的微风有效引导到引风导流室内,避免其在引风导流室内产生涡流,并最大程度地降低了风能的损失。

背景技术:

2.风力发电对风速有一定的要求,一般需要风速大于10米/每秒钟的额定风速,最低的发电风速也需达到4米/每秒钟;风速低于3米/每秒钟的微风,为不可利用的发电风能;但地球上不可利用的风能,占整个风能资源的70%左右;近年来,出现了一些利用微风发电的研究实验项目,专利号为2021112094298的发明专利,公开了引风导流室的外圆立面上的微风导入叶片,是由外叶片板、中间叶片板和内叶片板组成的,中间叶片板为柔性软板,在外叶片板与内叶片板之间,连接有中间叶片板;圆桶形罩体底座的外圆侧立面上的迎风处的微风导入叶片的外叶片板,是沿与风向平行的方向设置的,微风导入叶片的内叶片板与圆桶形罩体底座的中心轴线,是设置在同一个平面内的;该专利的结构,实现了对迎风面的微风进入引风导流室前的顺流导向,以及进入引风导流室后的改向向上引导,但还存在有待进一步解决的以下难题:(1)由于引风导流室为封闭的圆筒形状,在迎风面上的微风导入叶片与背风面上的微风导入叶片工作时,均是处于打开状态的,从迎风面引入的微风,很容易穿过引风导流室的内腔,再通过打开的背风面上的微风导入叶片,流出引风导流室,造成了导入微风一部分被损失掉;(2)由于大型的风力发电机构的引风导流室的高度达几十米,其内径达百米以上,在如此大的封闭空间内,迎风面引入的微风与背风面靠负压吸入的气流,在引风导流室内很容易形成乱流和涡流,进一步加大了引入微风的风能损失;(3)由外叶片板、中间叶片板和内叶片板,所组成的强制微风改向的结构,会直接造成风能的损失,更容易诱发涡流;(4)由于大型微风风力发电的引风导流室的高度达几十米高,微风导入叶片也高达数十米,将如此高大的三个叶片固定连接,并使其实现灵活的旋转调节,存在现场实现困难的问题;(5)由于风能发电设备安装地点,不同季节的风向是不同的,如何在不同的季节,均能最大程度地将迎风面的微风引入到引风导流室中,实现全季节的持续稳定地发电,也是现场需要解决的另一个难题。

技术实现要素:

3.本发明提供了一种全季候微风聚能风力发电的引风导流方法,解决了如何在不同的季节,均能最大程度地将迎风面的微风引入到引风导流室中,以及当迎风面微风引入和背风面气流吸入到引流导风室后,在输送导流过程中,如何最大程度地降低涡流和乱流现象产生的技术问题。

4.本发明是通过以下技术方案解决以上技术问题的:本发明的总体构思是:微风发电装置为庞大的固定构筑物,装置所处的地点,在

春、夏、秋、冬四季的微风风向是不同的,如何在不同的季节风向下,将微风有效地引入到引风导流室中,是本发明要解决的一个问题;由于风速低于3米/每秒钟的微风,本身的风能量就较小,将其引入到引风导流室过程中,需要使引风导流室迎风面两边侧的微风改变风向,并将其引向引风导流室中部,随后,使其向上进入到拔风筒中,在此过程中,会发生风能的损失,并容易诱发涡流现象的产生,如何最大程度地降低改向微风的风能损失,并降低涡流产生的概率,是本发明需要解决的另一个问题;与此同时,由于迎风面微风导入文丘里拔风筒后,会对拔风筒底部产生负压,该负压会将引风导流室背风面的空气吸入到室内,如何同时使迎风面的微风和背风面吸入的气流最大风量地进入到引风导流室中,即如何设计引风导流室的进风口处的导流叶片的姿态,也是本发明要解决的另一个问题;本发明方法的总体构思为:(1)根据主风向微风的风向,将圆柱形筒体外圆立面划分出180度的迎风面和另外180度的背风面,确定出圆柱形筒体的迎风面的左右两边侧位置;在圆柱形筒体的外圆处,通过设置内、外两圈引风的随动式弧形导风叶片的方法,针对迎风面的左右两边侧的微风,动态构筑渐次改变其风向的弧形通道,顺应风向,逐次引导微风改向,将挡风分割墙与迎风面两侧的导风叶片衔接,构筑起近似流线形的进风弧形侧立面,将微风风向改变所带来的风能损失降到最低;(2)在引风导流室内,通过设置挡风分割墙的方法,将引风导流室内腔一分为二,分割成两个独立的空间,阻断微风穿堂而过的路径,同时,也起到降低了从迎风面进入的微风与从背风面进入的气流对撞易产生涡流的概率;根据微风风向,动态调整挡风分割墙的位置,使其与微风风向垂直;(3)将引风导流室内地面与室内中央的圆锥状引流凸起的引流曲面,进行一体化设计,构筑一体化的流线型引流底面。

5.一种全季候微风聚能风力发电的引风导流方法,包括圆柱形,在圆柱形筒体的筒体底面的中央处,设置有圆锥状引流凸起,在筒体底面的外圆上,等间隔弧度地设置有外圈支撑钢柱,在外圈支撑钢柱内侧的筒体底面的内侧圆上,等间隔弧度地设置有内圈支撑钢柱,在外圈支撑钢柱的顶端和内圈支撑钢柱的顶端,设置有圆柱形筒体的顶部盖板,在顶部盖板的中央处,设置有拔风筒体连通孔,在拔风筒体连通孔上,连接有拔风筒体,在外圈支撑钢柱上,设置有外圈摆动弧形叶片,在内圈支撑钢柱上,设置有内圈摆动弧形叶片;其特征在于以下步骤:(一)根据主风向微风的风向,将圆柱形筒体的外圆侧立面,划分为180度的迎风面和另外180度的背风面,得到圆柱形筒体外圆上的迎风面与背风面的两条分界线,通过该两条分界线设置一个与筒体底面垂直的横断面,该横断面通过圆柱形筒体的中心轴线,将圆柱形筒体的内腔平分成两个独立的空间;在横断面与内侧圆的左交点上,设置左边侧内圈支撑钢柱,左边侧内圈支撑钢柱是内侧圆上等间隔弧度地设置的内圈支撑钢柱中位置处于最左边的一个内圈支撑钢柱;在横断面与内侧圆的右交点上,设置右边侧内圈支撑钢柱,右边侧内圈支撑钢柱是内侧圆上等间隔弧度地设置的内圈支撑钢柱中位置处于最右边的一个内圈支撑钢柱;(二)在左边侧内圈支撑钢柱的左前方,设置左前边侧外圈支撑钢柱,左前边侧外圈支撑钢柱是外圆上等间隔弧度地设置的外圈支撑钢柱中的一个,它是左边侧内圈支撑钢柱前侧最左边的一个外圈支撑钢柱;在右边侧内圈支撑钢柱的右前方,设置右前边侧外圈支撑钢柱,右前边侧外圈支撑钢柱是外圆上等间隔弧度地设置的外圈支撑钢柱中的一个,它是右前边侧外圈支撑钢柱前侧最右边的一个外圈支撑钢柱;

(三)在左边侧内圈支撑钢柱与圆锥状引流凸起之间设置左挡风分割墙,在右边侧内圈支撑钢柱与圆锥状引流凸起之间设置右挡风分割墙,左挡风分割墙和右挡风分割墙,是设置在上述(一)中所述的横断面中,左挡风分割墙和右挡风分割墙将圆柱形筒体的内腔平分成迎风面的引微风独立空间和背风面的吸引气流独立空间;(四)分别顺时针旋转左边侧内圈支撑钢柱上的内圈摆动弧形叶片和左前边侧外圈支撑钢柱上的外圈摆动弧形叶片,使外圈摆动弧形叶片的右端与内圈摆动弧形叶片的左端靠接连接在一起,并使外圈摆动弧形叶片的弧形前侧立面、内圈摆动弧形叶片的弧形前侧立面和左挡风分割墙的前侧立面,组成一个连续的对圆柱形筒体的迎风面左边侧上的主风向微风,进行引入、改向、导流的左侧弧形曲面;(五)分别逆时针旋转右边侧内圈支撑钢柱上的内圈摆动弧形叶片和右前边侧外圈支撑钢柱上的外圈摆动弧形叶片,使外圈摆动弧形叶片的左端与内圈摆动弧形叶片的右端靠接连接在一起,并使外圈摆动弧形叶片的弧形前侧立面、内圈摆动弧形叶片的弧形前侧立面和右挡风分割墙的前侧立面,组成一个连续的对圆柱形筒体的迎风面右边侧上的主风向微风,进行引入、改向、导流的右侧弧形曲面。

6.左挡风分割墙的前侧立面为从左向右导流的弧形曲面,右挡风分割墙的前侧立面为从右向左导流的弧形曲面。

7.将左边侧内圈支撑钢柱前侧的,以及右边侧内圈支撑钢柱前侧的各内圈支撑钢柱上的内圈摆动弧形叶片,均调整到与主风向微风的风向相切的方向位置上;将左前边侧外圈支撑钢柱前侧的,以及右前边侧外圈支撑钢柱前侧的各外圈支撑钢柱上的外圈摆动弧形叶片,均调整到与主风向微风的风向相切的方向位置上。

8.将左边侧内圈支撑钢柱后侧的,以及右边侧内圈支撑钢柱后侧的各内圈支撑钢柱上的内圈摆动弧形叶片,均调整到沿圆柱形筒体的水平横截面圆的径向方向上;将左前边侧外圈支撑钢柱后侧的,以及右前边侧外圈支撑钢柱后侧的各外圈支撑钢柱上的外圈摆动弧形叶片,均调整到沿圆柱形筒体的水平横截面圆的径向方向上。

9.筒体底面是由外环形面和内环形面组成的,在内环形面中,设置有圆锥状引流凸起,外环形面是外圈低内圈高的向中心倾斜的环形倾斜面,内环形面是与圆锥状引流凸起的外侧面衔接过渡的抛物线型旋转曲面。

10.在筒体底面上、左挡风分割墙的表面上、右挡风分割墙的表面上、外圈摆动弧形叶片上和内圈摆动弧形叶片上,均设置有黑色的防腐减阻漆涂层;在外圈摆动弧形叶片上设置有穿轴套,外圈摆动弧形叶片,通过穿轴套,活动连接在外圈支撑钢柱上。

11.筒体底面的外圆的中心轴线、筒体底面的内侧圆的中心轴线、圆锥状引流凸起的中心轴线、拔风筒体连通孔的中心轴线和拔风筒体的中心轴线,是重合在一起的;外圆上每个外圈支撑钢柱,与内侧圆上的相邻的两个内圈支撑钢柱的距离是相等的。

12.本发明根据每个季节不同的微风风向,动态调整圆柱形筒体内的两挡风分割墙的位置,以及圆柱形筒体外圆处的两圈摆动弧形叶片的姿态,将引风导流室迎风面上的来风,有效地引入到引风导流室中,在引入的过程中,最大程度地顺应风向,减少风能损失;同时将引风导流室背风面上的吸入气流,沿径向导入引风导流室中;通过设置与主风向垂直的分割挡风墙,克服了引入微风与吸入气流迎面碰撞容易产生涡流和乱流的缺陷,提高了进入拔风筒前的风密度和风能量,提高了单位占地面积的发电功率。

附图说明

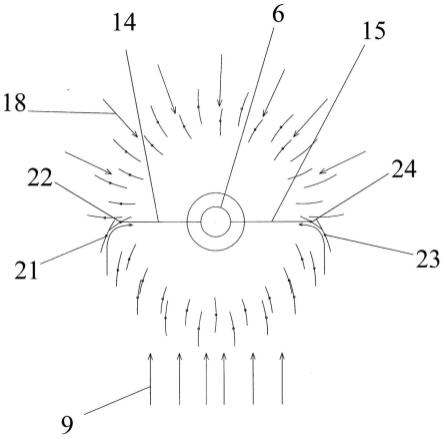

13.图1是本发明引风导流室的微风引入及导流的气流流向图;图2是本发明的引风导流室的结构示意图;图3是本发明的筒体底面的外圆4上的外圈支撑钢柱2和内侧圆5上的内圈支撑钢柱3的结构示意图;图4是本发明的圆柱形筒体内的挡风分割墙和摆动弧形叶片的布置结构示意图;图5是本发明的左挡风分割墙14和右挡风分割墙15的结构示意图;图6是本发明的外圈摆动弧形叶片12的结构示意图;图7是本发明的微风聚能风力发电装置的结构示意图。

具体实施方式

14.下面结合附图对本发明进行详细说明:一种微风聚能风力发电装置,主要由圆桶形罩体底座(引风导流室)和中部细上下两端粗的拔风筒19组成,在拔风筒19细腰中,设置有沿竖直向下方向的迎风的风力发电机叶片;在圆柱形罩体底座内的底部中心处,设置有锥体形引流凸起6,各股向上流动的被导入的微风汇合,继续向上流动到拔风筒19中部细腰处时,由于拔风筒细腰的横截面变小,汇合的微风会加速通过该区域,而加速通过的气流,又会在拔风筒19的下端口上,以及引风导流室的进风口上产生负压,产生加速吸入罩外背风处的空气的作用,进一步加大拔风筒19中部细腰中气流的流量和流速,从而产生了较大的拔风作用,实现了微风进入到引风导流室时的聚能作用。

15.本发明是基于上述微风聚能风力发电装置中的引风导流室,引风导流室承担着引入迎风面的微风,并将引入的微风和背风面气流,导入到拔风筒,向拔风筒内风力发电机输送发电风力的任务,直接关系到风力发电机的发电效率;一种全季候微风聚能风力发电的引风导流方法,包括圆柱形筒体,在圆柱形筒体的筒体底面1的中央处,设置有圆锥状引流凸起6,在筒体底面1的外圆4上,等间隔弧度地设置有外圈支撑钢柱2,在外圈支撑钢柱2内侧的筒体底面1的内侧圆5上,等间隔弧度地设置有内圈支撑钢柱3,在外圈支撑钢柱2的顶端和内圈支撑钢柱3的顶端,设置有圆柱形筒体的顶部盖板10,在顶部盖板10的中央处,设置有拔风筒体连通孔11,在拔风筒体连通孔11上,连接有拔风筒体19,在外圈支撑钢柱2上,设置有外圈摆动弧形叶片12,在内圈支撑钢柱3上,设置有内圈摆动弧形叶片13;其特征在于以下步骤:(一)根据主风向微风9的风向,将圆柱形筒体的外圆侧立面,划分为180度的迎风面和另外180度的背风面,得到圆柱形筒体外圆上的迎风面与背风面的两条分界线,通过该两条分界线设置一个与筒体底面1垂直的横断面,该横断面通过圆柱形筒体的中心轴线,将圆柱形筒体的内腔平分成两个独立的空间;在横断面与内侧圆5的左交点上,设置左边侧内圈支撑钢柱22,左边侧内圈支撑钢柱22是内侧圆5上等间隔弧度地设置的内圈支撑钢柱3中位置处于最左边的一个内圈支撑钢柱;在横断面与内侧圆5的右交点上,设置右边侧内圈支撑钢柱24,右边侧内圈支撑钢柱24是内侧圆5上等间隔弧度地设置的内圈支撑钢柱3中位置处于最右边的一个内圈支撑钢柱;(二)在左边侧内圈支撑钢柱22的左前方,设置左前边侧外圈支撑钢柱21,左前边

侧外圈支撑钢柱21是外圆4上等间隔弧度地设置的外圈支撑钢柱2中的一个,它是左边侧内圈支撑钢柱22前侧最左边的一个外圈支撑钢柱;在右边侧内圈支撑钢柱24的右前方,设置右前边侧外圈支撑钢柱23,右前边侧外圈支撑钢柱23是外圆4上等间隔弧度地设置的外圈支撑钢柱2中的一个,它是右前边侧外圈支撑钢柱23前侧最右边的一个外圈支撑钢柱;(三)在左边侧内圈支撑钢柱22与圆锥状引流凸起6之间设置左挡风分割墙14,在右边侧内圈支撑钢柱24与圆锥状引流凸起6之间设置右挡风分割墙15,左挡风分割墙14和右挡风分割墙15,是设置在上述(一)中所述的横断面中,左挡风分割墙14和右挡风分割墙15将圆柱形筒体的内腔平分成迎风面的引微风独立空间和背风面的吸引气流独立空间;(四)分别顺时针旋转左边侧内圈支撑钢柱22上的内圈摆动弧形叶片13和左前边侧外圈支撑钢柱21上的外圈摆动弧形叶片12,使外圈摆动弧形叶片12的右端与内圈摆动弧形叶片13的左端靠接连接在一起,并使外圈摆动弧形叶片12的弧形前侧立面、内圈摆动弧形叶片13的弧形前侧立面和左挡风分割墙14的前侧立面,组成一个连续的对圆柱形筒体的迎风面左边侧上的主风向微风9,进行引入、改向、导流的左侧弧形曲面;(五)分别逆时针旋转右边侧内圈支撑钢柱24上的内圈摆动弧形叶片13和右前边侧外圈支撑钢柱23上的外圈摆动弧形叶片12,使外圈摆动弧形叶片12的左端与内圈摆动弧形叶片13的右端靠接连接在一起,并使外圈摆动弧形叶片12的弧形前侧立面、内圈摆动弧形叶片13的弧形前侧立面和右挡风分割墙15的前侧立面,组成一个连续的对圆柱形筒体的迎风面右边侧上的主风向微风9,进行引入、改向、导流的右侧弧形曲面。

16.左挡风分割墙14的前侧立面为从左向右导流的弧形曲面16,右挡风分割墙15的前侧立面为从右向左导流的弧形曲面17;圆柱形筒体的左边侧吹来的主风向微风9,被左前边侧外圈支撑钢柱21上的外圈摆动弧形叶片12引入,通过左边侧内圈支撑钢柱22上的内圈摆动弧形叶片13改向,经从左向右导流的弧形曲面16导流后,被圆锥状引流凸起6导入到拔风筒体19中;圆柱形筒体的右边侧吹来的主风向微风9,被右前边侧外圈支撑钢柱23上的外圈摆动弧形叶片12引入,通过右边侧内圈支撑钢柱24上的内圈摆动弧形叶片13改向,经从右向左导流的弧形曲面17导流后,被圆锥状引流凸起6导入到拔风筒体19中。

17.将左边侧内圈支撑钢柱22前侧的,以及右边侧内圈支撑钢柱24前侧的各内圈支撑钢柱3上的内圈摆动弧形叶片,均调整到与主风向微风9的风向相切的方向位置上;将左前边侧外圈支撑钢柱21前侧的,以及右前边侧外圈支撑钢柱23前侧的各外圈支撑钢柱2上的外圈摆动弧形叶片,均调整到与主风向微风9的风向相切的方向位置上;使除去吹向圆柱形筒体的左右两边侧的主风向微风9外,其它的圆柱形筒体的迎风面上的主风向微风9,均无阻碍地被引入到圆柱形筒体中;本发明只将圆柱形筒体的迎风面上的左边侧的两个内外圈摆动弧形叶片和右边侧的两个内外圈摆动弧形叶片,设计成与主风向微风9的风向成一定弧度角度的引风导流面外,其他迎风面上的内圈和外圈摆动弧形叶片,均设置成与主风向微风9的风向相切的姿态,最大程度地减小了导风叶片对微风所产生的风阻,降低风能的损失。

18.将左边侧内圈支撑钢柱22后侧的,以及右边侧内圈支撑钢柱24后侧的各内圈支撑钢柱3上的内圈摆动弧形叶片,均调整到沿圆柱形筒体的水平横截面圆的径向方向上;将左前边侧外圈支撑钢柱21后侧的,以及右前边侧外圈支撑钢柱23后侧的各外圈支撑钢柱2上的外圈摆动弧形叶片,均调整到沿圆柱形筒体的水平横截面圆的径向方向上;使背风面被

吸入气流18沿圆柱形筒体的水平横截面圆的径向方向,被引入到圆柱形筒体中;背风面被吸入气流18,是沿圆柱形筒体的水平横截面圆的径向方向,被引入到圆柱形筒体中的;由于,圆柱形筒体背风面上的进风,其实是靠拔风筒产生的负压,将背风面上的气流吸入到圆柱形筒体中的,使圆柱形筒体背风面上气流,沿径向放射状进入圆柱形筒体的背风面空间内,可避免各股气流之间的碰撞,减少其产生涡流的概率。

19.筒体底面1是由外环形面7和内环形面8组成的,在内环形面8中,设置有圆锥状引流凸起6,外环形面7是外圈低内圈高的向中心倾斜的环形倾斜面,内环形面8是与圆锥状引流凸起6的外侧面衔接过渡的抛物线型旋转曲面;外环形面7、内环形面8和圆锥状引流凸起6的前侧外侧面,组成了一个流畅的将气流向拔风筒体19导入的流线型的底端曲面。

20.在筒体底面1上、左挡风分割墙14的表面上、右挡风分割墙15的表面上、外圈摆动弧形叶片12上和内圈摆动弧形叶片13上,均设置有黑色的防腐减阻漆涂层;在外圈摆动弧形叶片12上设置有穿轴套20,外圈摆动弧形叶片12,通过穿轴套20,活动连接在外圈支撑钢柱2上。

21.筒体底面1的外圆4的中心轴线、筒体底面1的内侧圆5的中心轴线、圆锥状引流凸起6的中心轴线、拔风筒体连通孔11的中心轴线和拔风筒体19的中心轴线,是重合在一起的;外圆4上每个外圈支撑钢柱2,与内侧圆5上的相邻的两个内圈支撑钢柱3的距离是相等的。

22.本发明提供了一种基于太阳能蓄热的微风聚能发电装置上使用的引风导流室的引风导流方法,可以将迎风面、背风面全方位的风能聚集在一起,通过本方法,将风能导引到微风聚能发电装置内增速,达到传统风力发电额定风速10米/秒以上,发电小时超过5000小时;由于设备安装地点,一年四季中的主导风向一般为春夏一个主导风向,秋冬为另一个主导风向,为节约设备投资,简化设备结构,可以将本发明的根据主风向微风9的风向,将圆柱形筒体的外圆侧立面,动态划分为180度的迎风面和另外180度的背风面,改变为确定的春夏主导风向和秋冬主导风向,整个设备中的内、外圈支撑钢柱和挡风分割墙,可根据确定的两风向设计,每年只需在春季调整一次挡风分割墙的位置和两边侧的内、外摆动弧形叶片的姿态;到秋季时再将挡风分割墙拆下,安装到确定的秋冬季的挡风墙位置上,再对应调整两边侧的内、外摆动弧形叶片的姿态;这种简约的结构形式基本能满足微风发电的要求,而且,可以将内、外圈支撑钢柱和挡风分割墙的安装立柱,同时设计为顶部盖板10的支撑立柱,降低设备的投资成本。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1