一种利用反渗透浓水制备次氯酸钠的方法与流程

1.本发明涉及一种利用反渗透浓水制备次氯酸钠的方法,属于次氯酸钠生产技术领域。

背景技术:

2.纯净水企业的纯净水生产工艺大同小异,其基础处理工艺一般是混凝、沉淀、过滤、超滤、反渗透等,反渗透处理产生的工业浓水具有水量大、可生化性差、含盐量高等特点。这部分水一般会通过回流、蒸馏浓缩、回用于生产用水等方式处理。回流虽提高了水的利用率,但是浓水回流使原水含盐量增加,使得渗透压增加,进而导致反渗透动力减少,产水量减小,影响反渗透膜的使用寿命。通过蒸馏浓缩方式处理反渗透浓水,浓水回收率》95%,但目前经济、高质量的疏水微孔膜尚未研发成熟。对于回用作生产用水,如果环境需要优先控制污染物,则使用受限。以上处理方式虽然使反渗透浓水得到循环利用,但与之而来的是不可避免的弊端,获益甚小。

3.目前水厂主要选择氯为消毒剂,如液氯、二氧化氯、成品次氯酸钠、氯氨、漂白粉(氯气和石灰加工而成)。液氯消毒安全系数低,且液氯属于危险品,运输成本高;二氧化氯其成本较高且极其不稳定,管网余氯衰减较快,易使管网末端微生物超标;成品次氯酸钠有效氯折合成本仅次于二氧化氯;氯氨消毒的时间较长;漂白粉消毒需要大的设备容积且成本较高。

4.利用反渗透浓水现场制备次氯酸钠既可以节约水资源,减少废水排放量,降低企业的生产成本,又能实现废水资源化利用,将浓水中氯离子制成次氯酸钠,应用于生产过程,实现了环境、资源和社会效益三者的统一,具有良好的市场前景。

技术实现要素:

5.针对上述现有技术存在的问题,本发明提供一种利用反渗透浓水制备次氯酸钠的方法,节约水资源,减少废水排放量,降低企业生产成本,实现废水资源化利用。

6.为了实现上述目的,本发明采用的一种利用反渗透浓水制备次氯酸钠的方法,包括以下步骤:

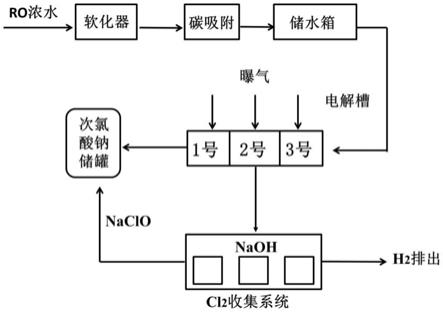

7.s1、反渗透浓水进入软化器内经软化处理后进入碳吸附装置,经碳吸附处理后的软化水进入储水箱,储水箱将软化水泵入电解槽进行电解制备次氯酸钠;

8.s2、在电解槽电解反渗透浓水的同时使用曝气装置对溶液进行底部曝气处理,曝入的气体和电解产生的气体一同通过进入氯气收集系统,氯气收集系统和电解槽产生的次氯酸钠导入次氯酸钠储罐中储存,氯气收集系统产生的气体排出。

9.作为改进,所述电解槽设有三个,三个电解槽依次串联,每个电解槽内配备独立的直流电源,电解槽内的阴阳极板选择钛基的钌铱涂层电极板,极板间距3-5mm。

10.作为改进,所述氯气收集系统包括若干装有质量分数18%的氢氧化钠溶液的氯气收集装置。

11.作为改进,所述电解槽上配有加盐箱。

12.作为改进,所述氯气收集系统的尾部出气口设有碘化钠溶液。

13.与现有技术相比,本发明的有益效果是:

14.1、使用反渗透浓水作为电解原料,既有效解决了水厂浓水处理处置问题,又能生产次氯酸钠作为水厂各工序消毒剂备用。

15.2、反渗透浓水进入电解槽前进行软化处理,减缓阴阳极板结垢问题;电解槽整体密封,电解产生的氯气可收集并通过管道进入氯气收集系统与氢氧化钠反应生成次氯酸钠,有效提高了产率。

16.3、电解槽底部配备曝气装置,促进氯气进入氯气收集系统且通过搅动溶液和吹脱电极产生气体提高电解效率。

附图说明

17.图1为本发明的流程示意图。

具体实施方式

18.为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面对本发明进行进一步详细说明。但是应该理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限制本发明的范围。

19.除非另有定义,本文所使用的所有的技术术语和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同,本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。

20.如图1所示,一种利用反渗透浓水制备次氯酸钠的方法,其特征在于,包括以下步骤:

21.1)运行时,反渗透浓水进入软化器进行软化处理,去除过量的钙镁离子以防止后续电解时极板结垢严重而影响次氯酸钠制备效率;

22.2)浓水经过软化器处理后进入碳吸附装置,目的是去除水中残留的有机物,降低溶解性有机物与氯气发生反应生产消毒副产物,保证生产净水中化学物质的安全性;储水箱作为储水装置储存处理后的软化水并将软化水泵入三个串联的电解槽进行电解制备次氯酸钠;

23.3)每个电解槽配备独立的直流电源,电解槽内阴阳极板选择钛基的钌铱等贵金属涂层电极板,防腐蚀,极板间距3-5mm,以达最好的电解效率并同时减少所需电压和电解发热量;此外,电解槽还配有额外的加盐箱,在反渗透浓水中氯离子不足时补充氯离子,使电解一直处于最高效率;

24.所述电解槽内主要发生以下化学反应。

25.阳极反应:2cl

-

→

cl2+2e

-

;

26.阴极反应:2h2o+2e

-

→

h2↑

+2oh

-

;

27.极间反应:(1)cl2+h2o=hclo+cl

-

+h

+

;

28.(2)hclo=h

+

+clo

-

;

29.总反应:nacl+h2o

→

naclo+h2↑

;

30.4)在电解槽电解反渗透浓水的同时使用曝气装置对溶液进行底部曝气处理,曝气一方面搅动电解槽内的液体,增大电解产生的氯气与溶液的接触面积而提高制备效率;另一方面将电解产生的气体从电解槽中吹脱出去,以促使化学反应向正向进行而提高次氯酸钠制备效率;

31.5)经曝气装置曝入的气体和电解产生的气体一同进入氯气收集系统,所述氯气收集系统包括三个盛有质量分数为18%氢氧化钠溶液的氯气收集装置,在此处系统内混合气体中的氯气被氢氧化钠溶液吸收并生成次氯酸钠,反应方程式为cl2+2naoh(冷)=nacl+naclo+h2o,其余气体通过氯气收集系统后由末端出气口排入空气中,尾部出气口包含氯气检验装置(碘化钠溶液),保证氯气完全吸收;

32.6)挥发氯气与氢氧化钠溶液产生的次氯酸钠导入次氯酸钠储罐中储存;

33.7)在电解槽运行时,反渗透浓水将依次缓慢通过三个串联的电解槽,有必要时使用回流装置循环电解反渗透浓水,最后将产生的次氯酸钠导入次氯酸钠储罐中。

34.实施例1

35.取水厂反渗透浓水经过软化器软化后的水样,配备加盐箱使氯离子浓度为2000~4000mg/l。将水样通入电解槽中,电极的材质为钛基的钌系贵金属混合氧化物涂层电极板,曝气为0.5~1.5l/min。三个电解槽串联,电流密度为5~10a/dm2,电解溶液沉淀1d后移除上清液,稀硝酸溶液清洗电解槽和极板测定清洗后硝酸溶液硬度。在电解的同时进行曝气,将阴极生成的气体吹脱出来,再通入质量分数18%氢氧化钠收集池中。重复以上步骤,改变影响因素,测量有效数据19组。

36.实验结果分析

37.对反渗透浓水样品、反渗透浓水样本软化样品和等氯离子浓度氯化钠溶液三类作为电解质,考察了不同电解时间、ph、电解质浓度、样品硬度、极板间距、电流密度、串联极板数等因素对有效氯产量的影响。

38.通过设计正交试验,分析在电解试验条件下总有效氯y与总氯离子转化率x的最优化试验。从单因素实验中选出七个对氯离子浓度有明显影响的因子,每个因子三水平共有18组试验。其中电解时间a越长,电解出的次氯酸钠理论上也会越多,但由于电解液浓度有限,后续电解液浓度降低和耗电量增加会降低电解效率。控制电流密度b不断增加时,电极上析氯量也会随之增加,进而使得有效氯浓度上升。一定浓度的电解液c会增加溶液中的电导率,从而使槽压相对减小,提高电流效率,电解一段时间后,较高的电解液浓度会使其中的离子相互竞争,反而降低有效离子的迁移速率,使得有效氯浓度没有明显增加。增大曝气量d将氯气从反应池中吹脱出来,降低反应ph值,促进反应向氯气转化,提高氯离子的利用率。串联的电极数也会对电解的效果产生影响。通过控制串并联极板e、f的数量,控制其他条件一定的情况下进行电解,分别设置极板一组、两组、三组,以此来研究串并联极板数对电解效果的影响。

39.表1因子水平表

[0040][0041]

表2总有效氯y数据分析

[0042][0043]

表3总氯离子转化率x数据分析

[0044][0045]

表4正交试验数据

[0046]

[0047][0048]

通过使用spss进行分析,对于方差分析来说,我们先要进行平方和的分解,考察引起y1,y2,

…

,yn波动的原因,将其用平方和的式子表示出来。

[0049][0050][0051][0052]

利用平方和的性质构造f统计量,通过spss对数据分析来构造方差分析表。最后得出结论在上述18组试验中补充一组试验为最佳试验。经过补充试验19a3b3c1e3f1得到总有效氯y为8.859g/l,总氯离子转化率x为36.4%。因此,可以得出最佳试验:电解时间30min,电流密度7.5a/dm2,氯离子浓度是原来的3倍,串联3组,并联1组,其中因子曝气d没有显著影响,但是在现场制备过程中必须加上曝气装置减少电极上钙镁离子沉淀,提高对环境的保护。根据《次氯酸钠发生器卫生要求》(gb28233-2020)可知次氯酸钠消毒液的制备中盐水浓度范围为20g/l-50g/l,水样原来的盐浓度为6.839g/l,最优化试验的3倍氯离子浓度水样的盐浓度为20.517g/l。目前无隔膜电解法次氯酸钠发生器产生的次氯酸钠溶液的浓度较低,目前最高可做到6000pm-8000ppm左右,本试验产生次氯酸钠浓度可达到8000ppm。从表4中得出有效氯的产生,导致水样硬度的减小,说明氯气挥发促进了次氯酸钠的产生。

[0053]

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换或改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1