一种隧道实体试验场的制作方法

1.本实用新型涉及隧道工程试验领域,更具体地,涉及一种隧道实体试验场。

背景技术:

2.近年来,随着国内公路建设规划总里程屡创新高,公路隧道工程在总量、单体长度上有了突飞猛进的发展,进行相关隧道工程试验的重要性日益突显。为保证试验数据真实、可靠,建造专门的隧道实体试验场用于试验。隧道实体试验场在试验过程中多模拟各种实际应用场景,部分试验存在一定危险性,如灾害应急设施可靠性验证,试验过程中真实模拟灾害发生场景,危险性大,出现意外事故的几率较大,目前隧道实体试验场未在进行此类试验中为试验人员及设备设置应急避险的专用场地,不能满足安全需求。

技术实现要素:

3.本实用新型旨在克服上述现有技术的至少一种缺陷,提供一种隧道实体试验场,用于进行隧道工程试验,解决在试验过程中保障试验人员及设备提供安全的问题。

4.本实用新型包括隧道主体和多个应急躲避场地,所述应急躲避场地在所述隧道主体内部呈两侧交错分布,位于同侧的应急躲避场地路面高度相同,位于不同侧的应急躲避场地路面与所述隧道主体路面的高度差不同。试验人员或试验设备能够在所述多个应急躲避场地当中,方便准确、及时记录试验数据和试验效果,不影响试验场其他功能运作。当试验过程中发生不可意料的情况时,多个所述应急避险场地在所述隧道主体两侧交错分布有利于试验人员和试验设备能迅速进入,降低人身伤亡和财产损失。所述应急避险场地路面与所述隧道主体路面存在高度差,防止所述隧道主体的液体回流至所述应急避险场所,减轻漫水影响。

5.进一步地,一侧所述应急躲避场地路面高于所述隧道主体路面0

‑

10cm;另一侧所述应急躲避场地路面高于所述隧道主体路面5

‑

30cm。两侧所述应急避险场地路面使用不同的设计标高,应对不同程度的积水状况,使本隧道实体试验场可适应更多的试验。

6.进一步地,所述应急躲避场地为一端封闭的隧道结构,其轴线与所述隧道主体的轴线垂直。

7.进一步地,所述应急躲避场地与相邻的另一侧的应急避险场所轴线相距70

‑

100m。

8.进一步地,所述多个应急躲避场地顶部均设置托梁。所述托梁用于加固所述应急躲避场地顶部岩层的支撑,提高所述急躲避场地可靠性,降低在试验过程中发生坍塌、落石等的风险,进一步保障试验人员和试验设备的安全。

9.进一步地,所述托梁两端设置型钢,所述型钢的形状与所述隧道主体内侧的弧度配合,首尾接于所述托梁与所述应急避险场地路面岩层,支撑所述托梁的同时加固所述应急避险场地入口的强度。

10.进一步地,所述托梁和所述型钢使用锚杆进行固定。所述托梁和所述型钢的长度方向上都均匀设置了多个固定点,所述固定点两侧各设置一锚杆,所述锚杆与托梁或型钢

的长度方向垂直。所述锚杆用两侧夹紧的方式将所述托梁和所述型钢固定于岩层内,降低在试验过程中所述应急避险场地内部结构位移而产生的安全风险。

11.进一步地,所述锚杆为早强药卷锚杆。相较于砂浆锚杆,所述早强药卷锚杆锚固力较强,对所述托梁和所述型钢的固定效果更佳。

12.进一步地,所述应急躲避场地顶部设置锚喷衬砌结构。

13.进一步地,所述锚喷衬砌结构由上至下包括砂浆锚杆、锚喷层、钢筋网、混凝土层、防水层和衬砌层;所述砂浆锚杆呈梅花形布设在所述锚喷层上。在所述应急避险场地施工阶段,使用所述砂浆锚杆呈梅花形锚定在岩体中,加固松动的岩层,再进行水泥砂浆灌注,形成所述锚喷层,补配钢筋网后喷射混凝土,形成所述混凝土层。布设由防水板和土工布组成的反水层后再进行二次衬砌,形成所述衬砌层。所述锚喷衬砌结构允许围岩微量变形,令所述应急避险场地结构更坚固可靠,在试验中进一步保障试验人员和试验设备的安全。

14.与现有技术相比,本实用新型的隧道实体试验场内部两侧交错设置多个应急避险场地,用于试验人员和试验设备应急避险,在进行真实灾害发生场景等危险性实验中,降低人员伤亡及财产损失的情况。

附图说明

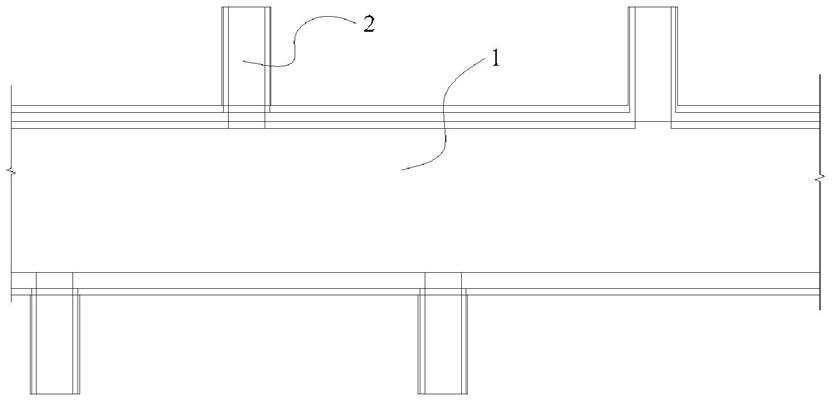

15.图1为本实用新型的应急躲避场地布置图。

16.图2为本实用新型的主视断面图。

17.图3为本实用新型的应急躲避场地剖面图。

18.附图标记说明:1、隧道主体;2、应急避险场地;3、砂浆锚杆;4、锚喷层;5、钢筋网;6、混凝土层;7、防水层;8、衬砌层;9、托梁;10、型钢;11、锚杆。

具体实施方式

19.本实用新型附图仅用于示例性说明,不能理解为对本实用新型的限制。为了更好说明以下实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对于本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。

20.实施例1

21.如图1所示,本实施例包括隧道主体1和多个应急避险场地2。所述应急避险场地2为一段封闭的隧道结构,长3m,高3m,宽2.2m,可以容纳多个试验人员或大型试验设备,在所述隧道主体1内部两侧呈交错分布,两个相邻的所述应急避险场地位于所述隧道主体1的不同侧,其轴线距离在70

‑

100m之间。这样的布置方式方便试验人员和试验设备进行近距离的监测试验,并且在试验场中多处都能进行,可按需对各部分进行数据记录、效果评估等试验工作,同时在开展危险性试验或试验过程中发生突发意外状况,让暴露于危险试验区的试验人员和试验设备可以快速找到最接近的应急避险场所,有效降低意外事故发生频率。进一步地,所述应急避险场地2的轴线与所述隧道主体1的轴线在水平面上相互垂直。

22.所述应急避险场地2隧道结构的长还可以是2

‑

5m,高还可以是2.5

‑

4m,宽还可以是2

‑

4m。

23.实施例2

24.如图2所示,本实施例包括隧道主体1、应急避险场地2、砂浆锚杆3、锚喷层4、钢筋

网5、混凝土层6、防水层7、衬砌层8、托梁9和型钢10。所述应急避险场地2分布在所述隧道主体1内部的两侧,位于同侧的应急躲避场地路面高度相同,位于不同侧的应急躲避场地路面与所述隧道主体路面的高度差不同,一侧所述应急躲避场地路面高于所述隧道主体路面0

‑

10cm;另一侧所述应急躲避场地路面高于所述隧道主体路面5

‑

30cm,高度差的设计防止所述隧道主体的液体回流至所述应急避险场所,减轻漫水影响,两侧所述应急避险场地应对不同程度的积水状况,使本隧道实体试验场可适应更多的试验。每个所述应急避险场地2均依次分布所述砂浆锚杆3、锚喷层4、钢筋网5、混凝土层6、防水层7和衬砌层8。在所述应急避险场地施工阶段,预留变形量,使用多个所述长度为150cm、外径为2.2cm的砂浆锚杆3以100

×

100cm的间距呈梅花形锚定在岩体中,加固松动的岩层,再进行水泥砂浆灌注,形成所述锚喷层4,再进行补配钢筋网,单根钢筋外径为0.6cm、每根钢筋以20

×

20cm的间距组成所述钢筋网4。进而喷射混凝土,形成所述混凝土层6,使用c25混凝土,喷射厚度为10cm。进而布设由防水板和土工布组成的防水层,最后使用c25混凝土形成厚度为30cm的衬砌层8。所述砂浆锚杆3、锚喷层4、钢筋网5、混凝土层6、防水层7和衬砌层8形成的锚喷衬砌结构与传统使用的灌筑混凝土结构相比较,有密贴粘合开挖面,快速硬化、可立即承载、柔性、允许围岩微量变形等特点,对所述应急避险场地进行稳定的支护,进一步保障试验人员和试验设备的安全。同时,所述应急避险场地2还设置托梁9于其入口顶部岩层,加固所述应急躲避场地顶部岩层的支撑,提高所述急躲避场地可靠性,降低在试验过程中发生坍塌、落石等的风险。所述型钢10布设在托梁9两端,与隧道主体1内侧的弧度配合,首尾接于所述托梁9与所述应急避险场地2路面岩层,起支撑和加固作用。所述托梁与所述型钢为i22b工字钢。

25.实施例3

26.如图3所示,本实施例包括应急避险场地2、托梁9、型钢10和多个锚杆11。所述托梁9设置于所述应急避险场地2入口顶部岩层,长度可以为300

‑

500m,两端由所述型钢10支撑,所述托梁9和所述型钢10的长度方向上都均匀设置了多个固定点,相邻两个固定点的间距为80cm,每个固定点两侧各设置一根锚杆11,所述锚杆11可以是早强药卷锚杆或者砂浆锚杆,长度为3m,外径为2.2cm,布置方向与托梁9或型钢10的长度方向垂直。所述锚杆11用两侧夹紧的方式将所述托梁9和所述型钢11固定于岩层内,降低在试验过程中所述应急避险场地2内部结构位移而产生的安全风险。

27.显然,本实用新型的上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型技术方案所作的举例,而并非是对本实用新型的具体实施方式的限定。凡在本实用新型权利要求书的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型权利要求的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1