抑制压裂缝内煤粉滞留压裂液最优矿化度确定方法及系统

1.本发明属于煤层气开发技术领域,尤其涉及一种抑制压裂缝内煤粉滞留的 压裂液最优矿化度确定方法及系统。

背景技术:

2.目前:据统计,我国埋深2000米以浅的煤层气资源量约为30万亿立方米, 其中技术可采储量约为12.5万亿立方米。开发利用煤层气对于预防煤矿瓦斯事 故、减少温室气体排放以及促进“双碳目标”实现具有十分重要的意义。煤岩 储层自然产能低,为实现煤层气开发效益的最大化,目前常用的增产措施为水 力压裂技术。然而,煤岩具有抗压/抗剪强度低、弱胶结、性质脆、易破碎特点, 在水力压裂过程中极易产生大量煤粉颗粒。煤粉一旦在支撑裂缝内沉降滞留, 将导致裂缝导流能力大幅降低,严重制约煤层气井连续、稳定排采和高效产气。

3.据检索,目前预防压裂缝内煤粉沉积滞留最为常用的方法为使用煤粉分散 剂/悬浮剂。申请号为200910208521.5的中国专利公开了“煤层气井压裂用煤粉 分散剂及活性水压裂液”,该煤粉分散剂主要成分为非离子表面活性剂、有机 铵盐和醇。申请号为201110313042.7的中国专利公开了“一种用于煤层压裂的 煤粉悬浮剂”,该煤粉悬浮剂主要成分为季铵盐表面活性剂、乙醇铵和低级脂 肪醇。申请号为201810675932.4的中国专利公开了“一种煤层气压裂用复合煤 粉悬浮剂及其制备方法”,该煤粉悬浮剂主要成分为聚电解质、表面活性剂、 多元醇和无机盐。另外,申请号为202010863277.2的中国专利公开了“一种高 分子聚合物基煤粉分散剂及其制备方法和应用”,该煤粉分散剂包含羧酸根阴 离子、长烷基疏水链和多羟基重复单元。然而,基于煤粉分散剂的压裂缝内煤 粉沉积滞留抑制方法,尚存在以下不足:

4.(1)在煤层气井水力压裂阶段,压裂液大量滤失侵入割理/裂隙系统,煤粉 分散剂在割理/裂隙面吸附滞留,将导致割理/裂隙渗透率降低,进而抑制煤层气 解吸

‑

扩散过程;

5.(2)煤粉分散剂侵入割理/裂隙系统后,还将与割理/裂隙内煤粉发生相互 作用,促进煤粉分散运移,导致割理/裂隙通道堵塞,渗透率降低,进而抑制煤 层气解吸

‑

扩散过程。

6.鉴于煤粉分散剂对割理/裂隙系统的双重伤害,本发明旨在从调控压裂液矿 化度角度对压裂支撑缝内煤粉滞留进行防控。目前,在煤层气井压裂过程中常 用的压裂液基液为2%kcl溶液。在该化学条件下,煤粉与支撑剂间黏附属于有 利黏附条件,煤粉极易在支撑缝内发生沉积滞留。通过降低压裂液矿化度,可 使得煤粉黏附条件由有利条件转换为不利条件,从而促使支撑缝内煤粉运移产 出。鉴于压裂支撑缝和割理/裂隙内的煤粉分别与无机支撑剂颗粒和有机裂隙面 形成接触,支撑缝内煤粉运移的临界矿化度要高于割理/裂隙内煤粉运移的临界 矿化度。因此,压裂液应存在某一最优矿化度范围,使支撑缝和割理/裂隙内煤 粉分别处于不利和有利黏附条件,从而达到抑制割理/裂隙内煤粉运移而促进支 撑缝内煤粉产出的目的。

7.鉴于此,本发明提出一种抑制压裂缝内煤粉滞留的压裂液最优矿化度确定 方法,该发明对于大幅改善压裂缝导流能力,进而实现煤层气井连续、稳定、 高效产气,具有重要意义。

8.通过上述分析,现有技术存在的问题及缺陷为:现有的基于煤粉分散剂的 压裂缝内煤粉沉积滞留抑制方法在煤层气井水力压裂阶段,容易导致割理/裂隙 渗透率降低,进而抑制煤层气解吸

‑

扩散过程。

技术实现要素:

9.针对现有技术存在的问题,本发明从调控压裂液矿化度视角,提供了一种 抑制压裂缝内煤粉滞留的压裂液最优矿化度确定方法及系统。

10.本发明是这样实现的,一种抑制压裂缝内煤粉滞留的压裂液最优矿化度确 定方法包括:

11.步骤一,准备人工造缝岩样,随后用环氧树脂对岩样进行包裹、密封,待 树脂包裹造缝岩样制备完成后,对其抽真空饱和2%kcl溶液24h;

12.步骤二,将采集的煤样研磨后与支撑剂进行混合得到混合物,采用湿法将 混合物填充至亚克力柱内;

13.步骤三,将制备好的裂缝岩样以及煤粉

‑

支撑剂充填柱安装于抑制压裂缝内 煤粉滞留的压裂液最优矿化度确定系统中,保持水平放置,并分别与进出口管 线相连接,然后开启恒温加热装置,将温度维持在预定温度t;

14.步骤四,将三向阀切换至裂缝岩样方向,打开第一阀门和第三阀门,关闭 第二阀门,然后开启驱替泵,向进口端管线内注入2%kcl溶液,关闭第三阀门、 打开第二阀门,依次向岩样内泵入矿化度不同的kcl溶液,采用馏分收集器定 期收集产出液,并全过程监测岩样两端的压力变化,用于计算渗透率;

15.步骤五,将三向阀切换至煤粉

‑

支撑剂充填柱方向,打开第五阀门,关闭第 四阀门,然后开启驱替泵,向管线内驱替2%kcl溶液,排净管线内的空气;关 闭第五阀门,打开第四阀门,依次向充填柱内泵入矿化度不同的kcl溶液,通 过馏分收集器定期收集产出液,并全过程监测充填柱两端的压力变化,用于计 算渗透率;

16.步骤六,采用浊度仪分析岩样和充填柱的产出液浊度,并通过浊度与浓度 校正曲线,确定产出液浓度,绘制产出液浓度和渗透率随时间变化关系曲线, 并分别确定岩样和充填柱内煤粉大规模运移时对应的临界矿化度c

r1

和c

r2

,则 压裂液最优矿化度介于c

r1

和c

r2

之间。

17.进一步,步骤二中,将采集的煤样研磨至粒径小于50μm,混合物中煤粉 质量分数设定为3%。

18.进一步,步骤二中,所述亚克力柱在填充时,首先向亚克力柱内注入2%kcl 溶液至1/5高度,然后填充混合物,期间不断敲打亚克力柱以保证均匀充填,重 复上述步骤,直至亚克力柱被完全充填。

19.进一步,步骤四和步骤五中,所述矿化度不同的kcl溶液分别为2.0%、1.5%、 1.0%、0.5%、0.25%、0.1%、0.05%、0.025%、0.01%的kcl溶液,kcl溶液矿 化度采用逐级递减方式,降低矿化度的递减步长,可更为精确地确定临界矿化 度值;在各驱替阶段,注

入流速均为1ml/min,注入时间为不小于30min。

20.进一步,步骤六中,所述临界矿化度的确定以产出液峰值浓度变 化率超过300%或平衡渗透率变化率超过30%为判断标准,即 或式中:c

i

、c

i

‑1分别为第i和i

‑

1矿化 度阶段产出液的峰值浓度,mg/l;k

i

、k

i

‑1分别为第i和i

‑

1矿化度阶 段的平衡渗透率md。

21.本发明的另一目的在于提供一种抑制压裂缝内煤粉滞留的压裂液最优矿化 度确定系统,所述抑制压裂缝内煤粉滞留的压裂液最优矿化度确定系统包括:

22.树脂包裹裂缝岩样、煤粉

‑

支撑剂填充柱和恒温加热装置;

23.所述树脂包裹裂缝岩样和煤粉

‑

支撑剂填充柱均位于恒温加热装置内部,所 述树脂包裹裂缝岩样两端分别连接有第二阀门和第一馏分收集器,所述煤粉

‑

支 撑剂填充柱两端分别连接有第四阀门和第二馏分收集器;

24.所述第二阀门的另一端通过两条分支管路分别与第三阀门和三向阀的第一 接口连接,所述第四阀门的另一端通过两条分支管路分别与第五阀门和三向阀 的第二接口连接,所述三向阀的第三接口外端依次连接有第一阀门和恒流泵。

25.进一步,所述树脂包裹裂缝岩样包括人造裂缝岩样、第一流量分配器、第 二流量分配器和环氧树脂包裹层;

26.所述第一流量分配器和第二流量分配器分别装配于人造裂缝岩样的两端, 所述环氧树脂包裹层包裹在人造裂缝岩样及第一流量分配器和第二流量分配器 外侧。

27.进一步,所述煤粉

‑

支撑剂填充柱包括亚克力柱和煤粉

‑

支撑剂混合物;

28.所述煤粉

‑

支撑剂混合物填充在亚克力柱里侧,所述亚克力柱里侧两端分别 铺设有孔径小于支撑剂最小粒径的第一钢丝滤网和第二钢丝滤网,所述亚克力 柱两端分别连接有第一密封塞和第二密封塞,所述第一密封塞和第二密封塞外 侧分别设置有第一进出口和第二进出口。

29.进一步,所述三向阀的第三接口与第一阀门之间连通有压力传感器。

30.本发明的另一目的在于提供一种煤层气开发方法,所述煤层气开发方法使 用所述的抑制压裂缝内煤粉滞留的压裂液最优矿化度确定方法。

31.结合上述的所有技术方案,本发明所具备的优点及积极效果为:(1)本发 明采用环氧树脂包裹煤样和亚克力管装填煤粉

‑

支撑剂混合物,无需使用岩心夹 持器和支撑裂缝导流仪,操作简便,可行性强;(2)本发明采用渗透率变化率 和产出液峰值浓度变化率双重指标,对压裂缝和割理/裂隙内煤粉运移的临界矿 化度进行精确确定;(3)基于该发明,可获得促进压裂缝内煤粉产出和抑制割 理/裂缝内煤粉运移的压裂液最优矿化度范围,从而达到疏通压裂缝和保护割理/ 裂隙的双重目的;(4)该发明无需加入煤粉分散剂,仅通过调控压裂液矿化度, 即可实现煤层气井压裂阶段的煤粉防控,从而降低压裂成本。

附图说明

32.为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对本技术实施例中所 需要使用的附图做简单的介绍,显而易见地,下面所描述的附图仅仅是本技术 的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下 还可以根据这些附图获得

其他的附图。

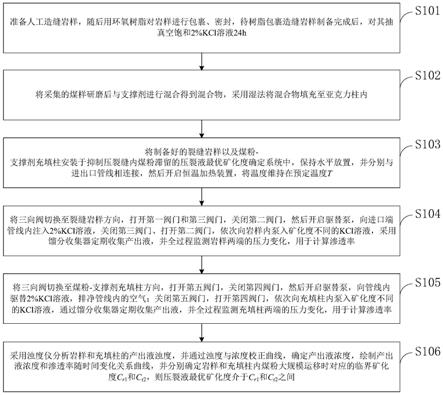

33.图1是本发明实施例提供的抑制压裂缝内煤粉滞留的压裂液最优矿化度确 定方法流程图。

34.图2是本发明实施例提供的抑制压裂缝内煤粉滞留的压裂液最优矿化度确 定系统的结构连接示意图。

35.图3是本发明实施例提供的树脂包裹裂缝岩样的结构示意图。

36.图4是本发明实施例提供的煤粉

‑

支撑剂填充柱的结构示意图。

37.图中:1、树脂包裹裂缝岩样;2、煤粉

‑

支撑剂填充柱;3、驱替泵;4、三 向阀;5、第一阀门;6、第二阀门;7、第三阀门;8、第四阀门;9、第五阀门; 10、压力传感器;11、第一馏分收集器;12、第二馏分收集器;13、浊度仪; 14、恒温加热装置;15、人造裂缝岩样;16、环氧树脂包裹层;17、第一流量 分配器;18、第二流量分配器;19、亚克力柱;20、煤粉

‑

支撑剂混合物;21、 第一钢丝滤网;22、第二钢丝滤网;23、第一密封塞;24、第二密封塞;25、 第一进出口;26、第二进出口。

具体实施方式

38.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例, 对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以 解释本发明,并不用于限定本发明。

39.针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种抑制压裂缝内煤粉滞留的压 裂液最优矿化度确定方法及系统,下面结合附图对本发明作详细的描述。

40.如图1所示,本发明实施例提供的抑制压裂缝内煤粉滞留的压裂液最优矿 化度确定方法包括:

41.s101,准备人工造缝岩样,随后用环氧树脂对岩样进行包裹、密封,待树 脂包裹造缝岩样制备完成后,对其抽真空饱和2%kcl溶液24h;

42.s102,将采集的煤样研磨后与支撑剂进行混合得到混合物,采用湿法将混 合物填充至亚克力柱内;

43.s103,将制备好的裂缝岩样以及煤粉

‑

支撑剂充填柱安装于抑制压裂缝内煤 粉滞留的压裂液最优矿化度确定系统中,保持水平放置,并分别与进出口管线 相连接,然后开启恒温加热装置,将温度维持在预定温度t;

44.s104,将三向阀切换至裂缝岩样方向,打开第一阀门和第三阀门,关闭第 二阀门,然后开启驱替泵,向进口端管线内注入2%kcl溶液,关闭第三阀门、 打开第二阀门,依次向岩样内泵入矿化度不同的kcl溶液,采用馏分收集器定 期收集产出液,并全过程监测岩样两端的压力变化,用于计算渗透率;

45.s105,将三向阀切换至煤粉

‑

支撑剂充填柱方向,打开第五阀门,关闭第四 阀门,然后开启驱替泵,向管线内驱替2%kcl溶液,排净管线内的空气;关闭 第五阀门,打开第四阀门,依次向充填柱内泵入矿化度不同的kcl溶液,通过 馏分收集器定期收集产出液,并全过程监测充填柱两端的压力变化,用于计算 渗透率;

46.s106,采用浊度仪分析岩样和充填柱的产出液浊度,并通过浊度与浓度校 正曲线,确定产出液浓度,绘制产出液浓度和渗透率随时间变化关系曲线,并 分别确定岩样和

充填柱内煤粉大规模运移时对应的临界矿化度c

r1

和c

r2

,则压 裂液最优矿化度介于c

r1

和c

r2

之间。

47.如图2所示,本发明实施例提供的抑制压裂缝内煤粉滞留的压裂液最优矿 化度确定系统主要包括树脂包裹裂缝岩样1、煤粉

‑

支撑剂填充柱2、驱替泵3 和第一馏分收集器11、第二馏分收集器12。

48.在所述的树脂包裹裂缝岩样1两端设置有第一连接口和第二连接口,其中 第一连接口通过第一管线依次与第二阀门6和三向阀4的第一出口端连接,第 二连接口通过第二管线与第一馏分收集器11连接,所述的第二阀门6和三向阀 4之间的第一管线与安装有第三阀门7的第三管线的一端连通。

49.在所述的煤粉

‑

支撑剂填充柱2两端设置有第一连接口和第二连接口,其中 第一连接口通过第四管线依次与第四阀门8和三向阀4的第二出口端连接,第 二连接口通过第五管线与第二馏分收集器12连接,所述的第四阀门8和三向阀 4之间的第四管线与安装有第五阀门9的第六管线的一端连通。所述的驱替泵3 通过第七管线依次与第一阀门5和三向阀4的进口端相连,第一阀门5和三向 阀4之间的第七管线与安装有压力传感器10的第八管线的一端连通。所述的浊 度仪13用于分析第一馏分收集器11、第二馏分收集器12中收集的产出液浓度。 所述的树脂包裹裂缝岩样1和煤粉

‑

支撑剂填充柱2安装在恒温加热装置14内。

50.将三向阀4调节至第一出口端,打开第一阀门5、第三阀门7,关闭第二阀 门6,开启驱替泵3可排净第七管线和第一管线内的空气。将三向阀4调节至第 二出口端,打开第一阀门5、第五阀门9,关闭第四阀门8,开启驱替泵3可排 净第七管线和第四管线内的空气。

51.将三向阀4调节至第一出口端,打开第一阀门5、第二阀门6,关闭第三阀 门7,开启驱替泵3可向树脂包裹裂缝岩样1内注入kcl溶液。将三向阀4调节 至第二出口端,打开第一阀门5、第四阀门8,关闭第五阀门9,开启驱替泵3 可向煤粉

‑

支撑剂填充柱2内注入kcl溶液。

52.如图3所示,为图2中的树脂包裹裂缝岩样1结构示意图,由人造裂缝岩 样15、第一流量分配器17和第二流量分配器18以及环氧树脂包裹层16构成。 所述的人造裂缝岩样15两端分别与第一流量分配器17和第一流量分配器18衔 接,其中第一流量分配器17、第二流量分配器18分别与图1中的第一和第二管 线相连,并采用环氧树脂对人造裂缝岩样15及第一流量分配器17、第二流量分 配器18进行包裹、密封,形成环氧树脂包裹层16。

53.如图4所示,为图2中的煤粉

‑

支撑剂填充柱2的结构示意图,由亚克力柱 19、煤粉

‑

支撑剂混合物20、第一钢丝滤网21和第二钢丝滤网22以及第一密封 塞23和第二密封塞24构成。所述的亚克力柱19长度与内径之比应大于2,并 通过湿法对亚克力柱19充填煤粉

‑

支撑剂混合物20,充填柱的两端分别安装有 第一钢丝滤网21和第二钢丝滤网22,滤网的孔径小于支撑剂的最小粒径,待亚 克力柱19充填完成后,采用第一密封塞23和第二密封塞24对亚克力柱19进 行密封,其中亚克力柱第一进出口25、第二进出口26分别与第四和第五管线相 连。

54.下面解决具体实施例对本发明的技术方案进一步进行描述。

55.实施例1

56.选取

××

盆地无烟煤和20~40目石英砂支撑剂,采用本发明方法和系统评 价了

不同矿化度下裂缝煤样和支撑剂

‑

煤粉充填柱内的煤粉运移情况。测试了不 同矿化度下的煤样和充填柱的平衡渗透率及产出液峰值浓度(表1和2),以产 出液峰值浓度变化率超过300%或平衡渗透率变化率超过30%为判断标准,确定 了裂缝煤样和支撑剂

‑

煤粉充填柱内煤粉发生大规模运移时的临界矿化度c

r1

和 c

r2

,进而明确了抑制压裂缝内煤粉滞留的压裂液最优矿化度范围c

r1

~c

r2

。

57.本发明实施例提供的抑制压裂缝内煤粉滞留的压裂液最优矿化度确定方法 具体包括:

58.步骤1:首先按照syt5358

‑

2010岩样制备方法,准备人工造缝岩样,随后 用环氧树脂对岩样进行包裹、密封,需说明的是岩样两端分别配备有一个流量 分配器,以保证流体能够顺利进出造缝岩样。待树脂包裹造缝岩样制备完成后, 对其抽真空饱和2%kcl溶液24h。

59.步骤2:将采集的煤样研磨至粒径小于50μm,并与支撑剂进行混合,混合 物中煤粉质量分数设定为3%。采用湿法将混合物填充至亚克力柱中,顶端和低 端各放置孔径小于支撑剂最小粒径的钢丝滤网。填充时,首先向亚克力柱内注 入2%kcl溶液至1/5高度,然后填充混合物,期间不断敲打亚克力柱以保证均 匀充填。重复上述步骤,直至亚克力柱被完全充填。

60.步骤3:将制备好的裂缝岩样以及煤粉

‑

支撑剂充填柱安装于系统中,保持 水平放置,并分别与进出口管线相连接,然后开启恒温加热装置14,将系统温 度维持在预定温度t。

61.步骤4:将三向阀4切换至树脂包裹裂缝岩样1方向,打开第一阀门5、第 三阀门7,关闭第二阀门6,然后开启驱替泵3,向进口端管线内注入2%kcl 溶液,排净管线内残余空气。关闭第三阀门7,打开第二阀门6,依次向岩样内 泵入矿化度分别为2.0%、1.5%、1.0%、0.5%、0.25%、0.1%、0.05%、0.025%、 0.01%的kcl溶液,各驱替阶段注入流速均为1ml/min,注入时间不小于30min。 采用第一馏分收集器11定期收集产出液,并通过压力传感器10全程监测压力 变化,用于计算渗透率。

62.步骤5:将三向阀4切换至煤粉

‑

支撑剂填充柱2方向,打开第五阀门9,关 闭第四阀门8,然后开启驱替泵3,向管线内驱替2%kcl溶液,以排净管线内 的空气。关闭第五阀门9,打开第四阀门8,依次向充填柱内泵入矿化度分别为2.0%、1.5%、1.0%、0.5%、0.25%、0.1%、0.05%、0.025%、0.01%的kcl溶液, 在各驱替阶段注入流速均为1ml/min,注入时间不小于30min。通过第二馏分收 集器12定期收集产出液,并通过压力传感器10全程监测入口段压力变化,计 算渗透率。

63.步骤6:采用浊度仪13分析岩样和充填柱的产出液浊度,并通 过浊度与浓度校正曲线,确定产出液浓度。绘制产出液浓度和渗透率 随时间变化关系曲线,并分别确定岩样和充填柱内煤粉大规模运移时 对应的临界矿化度c

r1

和c

r2

,则压裂液最优矿化度介于c

r1

和c

r2

之 间。其中,临界矿化度的确定以产出液峰值浓度变化率超过300%或 平衡渗透率变化率超过30%为判断标准,即或 式中:c

i

、c

i

‑1分别为第i和i

‑

1矿化度阶段产出液的 峰值浓度,mg/l;k

i

、k

i

‑1分别为第i和i

‑

1矿化度阶段的平衡渗透率, md。

64.表1为不同kcl浓度下裂缝煤样渗透率及产出煤粉峰值浓度测试结果,当 kcl浓度由0.5%降至0.25%时,裂缝样的渗透率和产出煤粉峰值浓度变化率分 别为38%和880%,表明裂缝样内煤粉大规模运移的临界矿化度c

r1

为0.25%。

[0065][0066]

表2为不同kcl浓度下的支撑剂

‑

煤粉充填柱渗透率及产出煤粉峰值浓度测 试结果。当kcl浓度由1.0%降至0.5%时,充填柱渗透率及产出煤粉峰值浓度变 化率分别为40%和758%,即充填柱内煤粉大规模运移临界矿化度c

r2

为0.5%。

[0067][0068][0069]

综合表1和2中的测试结果可知,

××

盆地无烟煤层中抑制压裂缝内煤粉 滞留的压裂液最优kcl矿化度范围为0.25%~0.50%。

[0070]

在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上; 术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、

ꢀ“

头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关 系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元 件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明 的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,而不 能理解为指示或暗示相对重要性。

[0071]

以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于 此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,凡在本发明 的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,都应涵盖在本发明的 保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1