一种井下风筒接头处风筒环捆扎装置的制作方法

1.本发明涉及煤矿通风设备技术领域,特别是一种井下风筒接头处风筒环捆扎装置。

背景技术:

2.矿井通风设施的作用是控制井下风流的方向,使其按规定路线流动,保证采掘工作面及其它用风地点的有效风量,防止采空区和旧巷中的有害气体涌到矿井风流中,保证矿井安全,是关乎矿工生命安全的大事。在通风设施架设中,经常会将多个风筒进行连接,此时就需要现场制作接头,主要工具与材料包含:风筒针、风筒线、剪刀、风筒圈,具体的,根据现场情况先进行对风筒料沿着截面进行裁剪,然后将风筒圈套在风筒材料的端部,再将风筒布料端部向外翻折,最后将用风筒针与风筒线将风筒圈缝合在风筒布料的端部,完成对风筒环的缝合捆扎。

3.现有技术中,缝合工作一般是在缝纫机上完成,但如果井下现场需要,那只能采用人工进行缝合,两者的缺点均较为明显:首先,人工手部缝合,针脚分布不均,缝合轨迹易出现歪斜、扭曲;其次,人工缝合,针脚与风筒环之间间隔较大,风筒环在缝合的空间内随意晃动,影响两个风筒之间的连接质量,易出现漏风现象;然后,现场人工缝合,需要一人进行缝合,至少还需要另一个人进行辅助,效率低,质量差;最后,缝纫机缝合只适合在特定加工车间进行工作,缝纫机不方便携带,对于风筒安装维修人员来讲,施工场地并不固定,现有技术中并没有一种方便使用、方便携带的小型缝合工具供其使用。

4.综上所述,现有的风筒连接处的风筒圈在井下缝合过程中,存在缝合效率低下,缝合质量差,缝合后风筒圈容易出现晃动,严重影响两个风筒之间的密封性,没有一款专用的且适合随身携带的缝合工具供风筒安装架设人员使用。

技术实现要素:

5.针对上述情况,为克服现有技术之缺陷,本发明提供了一种井下风筒接头处风筒环捆扎装置,有效的解决了缝合效率低下,缝合质量差,缝合后风筒圈容易出现晃动,易出现漏气,没有专用且可供随身携带的缝合工具的问题。

6.其解决的技术方案是,包括开口向下的u形板,u形板内有沿前后布置且能转动的上辊筒,u形板左右侧板内侧均有一个与上辊筒平行的侧辊筒,上辊筒与侧辊筒的直径一致,上辊筒能带动侧辊筒同向转动,u形板腔内中间部分有螺旋状的第一钢针,第一钢针正投影呈开口向下的优弧状,第一钢针的外缘面上有齿牙结构,上辊筒、侧辊筒的外圆面上均设有与第一钢针配合的螺旋槽,第一钢针与多个螺旋槽同时配合,螺旋槽底部设置有齿牙结构,第一钢针上的齿牙结构与螺旋槽的齿牙结构配合,当上辊筒带动侧辊筒同向转动的同时能带动第一钢针反向转动;所述的上辊筒上有蜗轮蜗杆机构,其中蜗轮与上辊筒同轴固定,蜗杆水平且能转动,蜗杆左右两端均固定有大锥齿轮,u形板内侧转动连接有竖直的立轴,立轴上端固定有

与大锥齿轮啮合的小锥齿轮,立轴下侧安装有轮子,轮子滚动带动立轴转动。

7.进一步地,所述的上辊筒端部与侧辊筒端部均固定有链轮,链轮之间经链条连接。

8.进一步地,所述的u形板腔内上侧板上固定有与蜗杆对应的竖板,蜗杆贯穿竖板,蜗杆与竖板之间经轴承连接。

9.进一步地,所述的上辊筒前后两端均有竖直的立板,上辊筒的中心轴与立板转动连接,立板上端与u形板固定在一起。

10.进一步地,所述的侧辊筒前后两侧均有矩形块,矩形块与u形板侧板固定,侧辊筒转动连接在矩形块上;矩形块上设有竖直的通孔,立轴插装在通孔内,立轴与通孔之间安装有轴承。

11.进一步地,所述的立轴下端有水平的平板,立轴下端转动连接在平板上,平板能绕着立轴转动,轮子转动连接在平板靠近u形板中心的一端上,轮子上同轴固定有主动齿轮,立轴下端固定有被动齿轮,主动齿轮与被动齿轮啮合;平板外侧有固定杆,u形板下端两侧均有一个沿前后方向布置的双头丝杠,双头丝杠两端经螺纹旋拧有螺母,螺母与其对应的固定杆端部铰接在一起,当旋拧丝杠时,丝杠经螺母带动固定杆摆动,使得长条板带动轮子向中间靠拢夹紧或者相互远离。

12.进一步地,所述的第一钢针内侧有螺旋状的第二钢针,第二钢针的旋向与第一钢针的旋向相反,正投影中第一钢针与第二钢针之间有环形间隔,环形间隔内有多个沿前后方向布置的长齿轮,第一钢针的内侧与第二钢针的外侧均设有与长齿轮啮合的齿牙结构,位于前侧的立板下端固定有弧形板,长齿轮前端转动连接在固定板上,第一钢针转动时经长齿轮带动第二钢针反向转动。

13.进一步地,所述的齿牙均呈楔形状。

14.本发明结构巧妙,能够将风筒圈牢牢地与风筒布缝合捆扎在一起,能够保证缝合质量,针脚分布均匀,接口处密封性优越,整个装置精巧,便于随身携带,专门针对缝合风筒圈使用,操作简单,易于推广。

附图说明

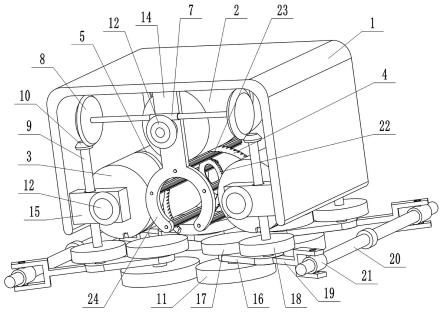

15.图1为本发明整体示意图。

16.图2为本发明主视剖视图。

17.图3为本发明侧视剖视图(轮子未表示)。

18.图4为本发明中上辊筒、侧辊筒及其上螺旋槽内的齿牙结构的结构示意图。

19.图5为本发明中第一钢针、第二钢针的结构关系示意图。

20.图6为本发明中第一钢针、第二钢针、长齿轮的投影示意图。

21.图7为本发明的仰视图(着重表示轮子的安装及传动关系)。

22.图8为只有第一钢针时所缝合的效果图。

23.图9为第一钢针与第二钢针同时工作时缝合效果俯视图。

24.图10为中间板、长齿轮、第二钢针的结构关系示意图。

具体实施方式

25.以下结合附图对本发明的具体实施方式做出进一步详细说明。

26.由图1至图10给出,本发明包括开口向下的u形板,u形板内有沿前后布置且能转动的上辊筒2,u形板左右侧板内侧均有一个与上辊筒2平行的侧辊筒3,上辊筒2与侧辊筒3的直径一致,上辊筒2能带动侧辊筒3同向转动,u形板腔内中间部分有螺旋状的第一钢针4,第一钢针4正投影呈开口向下的优弧状,第一钢针4的外缘面上有齿牙结构,上辊筒2、侧辊筒3的外圆面上均设有与第一钢针4配合的螺旋槽5,第一钢针4与多个螺旋槽5同时配合,螺旋槽5底部设置有齿牙结构,第一钢针4上的齿牙结构与螺旋槽5的齿牙结构配合,当上辊筒2带动侧辊筒3同向转动的同时能带动第一钢针4反向转动;所述的上辊筒2上有蜗轮6蜗杆7机构,其中蜗轮6与上辊筒2同轴固定,蜗杆7水平且能转动,蜗杆7左右两端均固定有大锥齿轮8,u形板内侧转动连接有竖直的立轴9,立轴9上端固定有与大锥齿轮8啮合的小锥齿轮10,立轴9下侧安装有轮子11,轮子11滚动带动立轴9转动。

27.为了实现上辊筒2能带动侧辊筒3同向转动,所述的上辊筒2端部与侧辊筒3端部均固定有链轮12,链轮12之间经链条连接。

28.为了安装蜗杆7,所述的u形板腔内上侧板上固定有与蜗杆7对应的竖板13,蜗杆7贯穿竖板13,蜗杆7与竖板13之间经轴承连接。

29.为了安装上辊筒2,所述的上辊筒2前后两端均有竖直的立板14,上辊筒2的中心轴与立板14转动连接,立板14上端与u形板固定在一起。

30.为了安装侧辊筒3与立轴9,所述的侧辊筒3前后两侧均有矩形块15,矩形块15与u形板侧板固定,侧辊筒3转动连接在矩形块15上;矩形块15上设有竖直的通孔,立轴9插装在通孔内,立轴9与通孔之间安装有轴承。

31.为了安装轮子11,同时使轮子11能将风筒布压紧,也为了风筒圈进入第一钢针4环绕轨迹内,所述的立轴9下端有水平的平板16,立轴9下端转动连接在平板16上,平板16能绕着立轴9转动,轮子11转动连接在平板16靠近u形板中心的一端上,轮子11上同轴固定有主动齿轮17,立轴9下端固定有被动齿轮18,主动齿轮17与被动齿轮18啮合;平板16外侧有固定杆19,u形板下端两侧均有一个沿前后方向布置的双头丝杠20,双头丝杠20两端经螺纹旋拧有螺母21,螺母21与其对应的固定杆19端部铰接在一起,当旋拧丝杠20时,丝杠20经螺母21带动固定杆19摆动,使得长条板带动轮子11向中间靠拢夹紧或者相互远离。

32.为了能够同时将两条线捆扎(如图9所示),确保风筒圈被牢牢捆扎缝合在风筒布料的端部,所述的第一钢针4内侧有螺旋状的第二钢针22,第二钢针22的旋向与第一钢针4的旋向相反,正投影中第一钢针4与第二钢针22之间有环形间隔,环形间隔内有多个沿前后方向布置的长齿轮23,第一钢针4的内侧与第二钢针22的外侧均设有与长齿轮23啮合的齿牙结构,位于前侧的立板14下端固定有弧形板24,长齿轮23前端转动连接在固定板上,第一钢针4转动时经长齿轮23带动第二钢针22反向转动。

33.为了减少第一钢针4与第二钢针22贯穿风筒布料时的阻力,所述的齿牙均呈楔形状。

34.上述中,所述的第二钢针22的正投影可以是呈开口向下的优弧状,也可以是完整的圆,即,第二钢针22的长度大于自身的螺旋导程。

35.值得注意的是,第二钢针22的截面可以是圆形,也可以是矩形,为了防止第二钢针22在第一钢针4内晃动,最好选择矩形截面。为了确保第一钢针4、长齿轮23、第二钢针22的

传动,经计算,长齿轮23的数量不易少于五个,第一钢针4与第二钢针22的正投影均是优弧状。第一钢针4、第二钢针22的针头均位于前端,第一钢针4、第二钢针22的后端是连接风筒绳的,风筒绳有多种,例如常见的是韧性强大的鱼线。为了减少后期计算及制造的麻烦,第一钢针4、第二钢针22、螺旋槽5的导程均设置成相同数值。

36.初始状态下,本装置如图1、图7所示,使用时,将风筒布料按要求裁剪好、风筒圈置于合适位置、翻折长度合适,一些列准备工作结束后,此时准备缝合。缝合时,先旋拧双头丝杠20,丝杠20带动两端螺母21相互远离,螺母21经固定杆19带动平板16转动,平板16绕着立轴9的下端转动,左右两侧的轮子11逐渐拉开距离,随后,将套装在风筒布料端部的风筒圈置于第一钢针4与第二钢针22形成的腔内,如图2所示,然后反向转动双头丝杠20使得左右两侧轮子11能够将风筒布料折起来的翻边夹紧,此时将本装置向前移动,轮子11转动经主动齿轮17带动被动齿轮18转动,被动齿轮18带动立轴9转动,立轴9转动经其上端的小锥齿轮10转动,小锥齿轮10经大锥齿轮8带动蜗杆7转动,蜗杆7转动带动蜗轮6转动,蜗轮6转动带动上辊筒2转动,上辊筒2经;链轮12、链条带动侧辊筒3转动,上辊筒2、侧辊筒3上凹槽底部的齿牙结构带动第一钢针4转动,在此处值得注意的是,螺旋槽5在转动中同时也对第一钢针4有轴向的推力,如此,在转动中的第一钢针4绕着风筒圈缠绕、穿刺、缝合,最终能将后侧的第一根线缝合在风筒布料上,具体样式参照图8;与此同时,第一钢针4经多个长齿轮23带动其内的第二钢针22反向转动,第二钢针22带动第二根线对风筒布料以及其内的风筒圈缝合固定,如图9;本装置绕着风筒圈转动一圈或者数圈后,转动丝杠20,使得本装置能顺利被从风筒圈上拆下。

37.本发明作为一种简单、快捷的缝合装置,其用途还很广泛,且所使用的效果更是出奇意料,例如,还是煤矿,通风设施检查人员发现风筒上的破损后要即使的缝合,然后用粘贴布料对缝合处贴胶密封,大部分是采用分工将破口缝合,效率低,人力劳动量大,隔壁易酸痛。使用本装置,大大提高缝合效率,具体使用方法与上段中所述方式大致相同,作为本领域技术人员,能够清楚明白本段所述内容,在此不再赘述。

38.本发明中的第一钢针4与第二钢针22经长齿轮23传动,第一钢针4与第二钢针22的转动方向是相反的,如此能够同时将两条线缝合在风筒接口上,能够确保风筒圈不能随意晃动。

39.本发明整机体积小,结构巧妙,能够随身携带,现场缝合中,能够确保缝合质量,能够确保均匀缝合,保证风筒圈不乱晃,使得风筒接口处紧致无松弛,有利于提高接头处气密性。

40.当然,对于第二钢针22,只受到多个长齿轮23的拨转力,对于一般的风筒布料,只要第二钢针22的尖端足够锋利,穿刺所遇到的阻力并不大,但一旦遇到穿刺阻力较大,很可能出现第二钢针22向后脱离长齿轮23,为解决此问题,可以将长齿轮23分成若干段,相邻的两个段之间设置与弧形板24外形相仿的中间板,相邻的两个齿轮段贯穿中间板,中间板的最外侧直径小于多个长齿轮23最外缘所构成的圆的直径,中间板最小直径小于多个长齿轮23内侧边缘所构成的圆的直径,即,中间板内侧缘向内侧凸出,相应的在第二钢针22上设置与中间板对应的凹槽,凹槽卡在中间板内侧边缘凸出部分上,以此限制了第二钢针22的轴向自由度,即,第二钢针22只能转动不能轴向移动,中间板的数量至少两个。如图10所示,表明中间板、长齿轮23、第二钢针22及其上的凹槽的结构及位置关系示意图。

41.本发明结构巧妙,能够将风筒圈牢牢地与风筒布缝合捆扎在一起,能够保证缝合质量,针脚分布均匀,接口处密封性优越,整个装置精巧,便于随身携带,专门针对缝合风筒圈使用,操作简单,易于推广。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1