用于隧道提高小导管注浆质量及功效的施工方法与流程

1.本技术涉及隧道施工技术领域,具体而言,涉及一种用于隧道提高小导管注浆质量及功效的施工方法。

背景技术:

2.随着隧道逐渐的发展,隧道施工常采用浅埋暗挖的施方法,而预加固及预支护措施则在隧道施工过程中起着关键作用,超前小导管注浆是隧道工程进行掘进施工中采用的一种超前的预支护技术,在隧道的软弱破碎地层、穿越浅埋段、沙段、洞口偏压段、断层破碎带及沙卵石段等不良地段施工中发挥着重要的作用。采用超前小得管注浆法,可将隧道开挖过程中所释放的荷载传递至前方的围岩及后方初支部位,从而保证隧道掘进中围岩的稳定性。小导管注浆是指沿着隧道纵方向于拱上部的开挖轮廓线外部一定范围内密排向前上方倾斜的注浆钢花管。

3.目前在小导管注浆施工中,需要先将小导管送入注浆孔内,然后连接注浆管进行注浆。在送管的过程中,由于围岩钻孔后孔壁呈内齿型不光滑,导致小导管送入过程中容易出现卡管现象,无法送入,人工送入难度增大。而在连接注浆管的过程中,为保证注浆管与小导管的密接,会在小导管尾部采用焊接阀门形式,再将阀门与注浆管连接进行注浆。整个施工工序较多,随着小导管数量的增加,施工时间增长,不利于现场施工。

4.因此,目前小导管注浆施工中送管和注浆的施工工序复杂,施工难度较大。

技术实现要素:

5.本技术的主要目的在于提供一种用于隧道提高小导管注浆质量及功效的施工方法,以解决相关技术中小导管注浆施工中送管和注浆的施工工序复杂,施工难度较大的问题。

6.为了实现上述目的,本技术提供了一种用于隧道提高小导管注浆质量及功效的施工方法包括如下步骤:

7.测量放样,在设计孔位上做好标记。用凿岩机钻孔,孔径较设计小导管管径大20mm以上;

8.成孔后,将将小导管按设计要求插入孔中,利用助力装置将小导管送入孔内的设计位置;

9.所述助力装置包括钎杆、第一套管、助力挡板和第一固定件;,

10.所述钎杆上具有沿径向凸出的限位部,所述第一套管、助力挡板和第一固定件依次套设在所述钎杆上,所述第一套管的第一端与所述限位部相抵,第二端与所述助力挡板相抵,所述第一固定件固定在所述钎杆上并与所述助力挡板相抵;

11.先将钎杆的一端插入小导管内并使第一固定件或助力挡板与小导管的端面相抵,再将钎杆的另一端与凿岩机连接,由凿岩机锤动钎杆并推动小导管进行送管;

12.送管后,取出在助力装置并在小导管内安装注浆连接装置;

13.所述注浆连接装置包括螺纹杆、旋转阀、第二套管、膨胀橡胶套、空心管和第二固定件;

14.所述螺纹杆为空心结构,螺纹杆与所述空心管连接,所述旋转阀与所述螺纹杆螺纹连接;

15.所述第二套管套接在所述空心管和所述螺纹杆上并与所述旋转阀相抵,所述膨胀橡胶套套接在所述空心管上并与所述第二套管端部相抵,所述第二固定件固定在所述空心管的端部并与所述膨胀橡胶套相抵;

16.所述螺纹杆远离所述空心管的一端与所述止浆阀连接,止浆阀与注浆管连接;

17.将注浆连接装置插入小导管内并使膨胀橡胶套位于小导管内部,旋转阀位于小导管外部,转动旋转阀由第二套管压缩膨胀橡胶套使其膨胀后与小导管的内壁抵紧;

18.将注浆管与注浆设备连接后打开止浆阀进行注浆。

19.进一步的,注浆设备包括螺杆式注浆泵,注浆压力为4mpa。

20.进一步的,小导管的前端做成尖锥形,在前部钻注浆孔,孔径10mm,孔间距20~30cm,呈梅花形布置,前端加工成锥形,尾部不钻孔长度不小于150cm,作为止浆段。

21.进一步的,在注浆过程中,观察注浆孔的浆液状况,当浆液由孔底至孔口返浆充分包裹锁脚锚管管壁和岩体间空隙,并由孔口流出牙膏状浓浆即可停注。

22.进一步的,旋转阀包括阀体和转动把手,所述阀体与所述螺纹杆螺纹连接,所述转动把手设于所述阀体的外侧并沿其径向延伸。

23.进一步的,空心管上还套设有第一垫片,所述第一垫片位于所述套管和所述膨胀橡胶套之间;

24.所述膨胀橡胶套设置为多个,相邻所述膨胀橡胶套之间设置有第二垫片;

25.所述螺纹杆上还套设有平面轴承,所述平面轴承位于所述旋转阀和所述套管之间。

26.进一步的,第一套管为变截面钢套管,所述第一套管包括大径部和小径部,所述大径部的右端与所述助力挡板相抵,所述小径部的左端与所述限位部相抵。

27.进一步的,限位部的直径大于所述小径部的内径,所述限位部贴近所述小径部的一端设置为锥形。

28.进一步的,助力装置还包括缓冲垫,所述缓冲垫套设在所述钎杆上并与所述第一固定件相抵;

29.所述缓冲垫设置为橡胶垫片。

30.进一步的,大径部的外径为100mm,所述小径部的外径为65mm,所述大径部和所述小径部的内径为45mm。

31.在本技术实施例中,在小导管注浆施工中采用新的送管助力装置和注浆连接装置,通过送管助力装置达到了将钎杆的一端插接在小导管内,另一端与冲击驱动设备连接,由冲击驱动设备锤动钎杆,由套管、助力挡板和固定件配合推动小导管或缩脚锚杆进行送管的目的,从而实现了利用机械送入提高小导管及锁脚锚杆效率,大大提高施工功效的技术效果;通过注浆连接装置达到了将该连接装置插入注浆管或小导管内,转动旋转阀使其推动套管朝向前方移动并压缩膨胀橡胶套使其沿径向膨胀后与注浆管或小导管的内壁贴合的目的,从而实现了简单、快速的实现注浆连接装置与小导管的密接,便于施工也便于拆

卸,能够循环利用的技术效果。最终通过在小导管注浆施工中采用新的助力装置和注浆连接装置提高了小导管送管效率和注浆效率,且涉及的装置均可循环利用,降低了施工成本,解决了相关技术中小导管注浆施工中送管和注浆的施工工序复杂,施工难度较大的问题。

附图说明

32.构成本技术的一部分的附图用来提供对本技术的进一步理解,使得本技术的其它特征、目的和优点变得更明显。本技术的示意性实施例附图及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。在附图中:

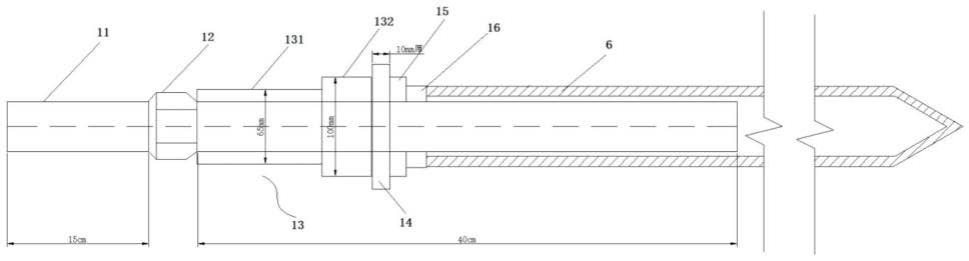

33.图1是根据本技术实施例中助力装置的结构示意图;

34.图2是根据本技术实施例中注浆连接装置的结构示意图;

35.其中,1螺纹杆,2旋转阀,21阀体,22转动把手,3平面轴承,4空心管,5第一套管,6小导管,7第一垫片,8膨胀橡胶套,9第二垫片,10第一固定件,11钎杆,12限位部,13第二套管,131小径部,132大径部,14助力挡板,15第二固定件,16缓冲垫。

具体实施方式

36.为了使本技术领域的人员更好地理解本技术方案,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本技术保护的范围。

37.需要说明的是,本技术的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本技术的实施例。

38.在本技术中,术语“上”、“下”、“内”、等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系。这些术语主要是为了更好地描述本技术及其实施例,并非用于限定所指示的装置、元件或组成部分必须具有特定方位,或以特定方位进行构造和操作。

39.并且,上述部分术语除了可以用于表示方位或位置关系以外,还可能用于表示其他含义,例如术语“上”在某些情况下也可能用于表示某种依附关系或连接关系。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解这些术语在本技术中的具体含义。

40.此外,术语“设置”、“设有”、“连接”、“固定”等应做广义理解。例如,“连接”可以是固定连接,可拆卸连接,或整体式构造;可以是机械连接,或电连接;可以是直接相连,或者是通过中间媒介间接相连,又或者是两个装置、元件或组成部分之间内部的连通。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。

41.另外,术语“多个”的含义应为两个以及两个以上。

42.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。

43.目前在小导管注浆施工中,需要先将小导管送入注浆孔内,然后连接注浆管进行注浆。在送管的过程中,由于围岩钻孔后孔壁呈内齿型不光滑,导致小导管送入过程中容易出现卡管现象,无法送入,人工送入难度增大。而在连接注浆管的过程中,为保证注浆管与

小导管的密接,会在小导管尾部采用焊接阀门形式,再将阀门与注浆管连接进行注浆。整个施工工序较多,随着小导管数量的增加,施工时间增长,不利于现场施工。

44.因此,目前小导管注浆施工中送管和注浆的施工工序复杂,施工难度较大。

45.为解决上述技术问题,如图1和图2所示所示,本技术实施例提供了一种用于隧道提高小导管6注浆质量及功效的施工方法包括如下步骤:

46.测量放样,在设计孔位上做好标记。用凿岩机钻孔,孔径较设计小导管6管径大20mm以上;

47.成孔后,将将小导管6按设计要求插入孔中,利用助力装置将小导管6送入孔内的设计位置;

48.如图1所示,助力装置包括钎杆11、第一套管5、助力挡板14和第一固定件10;,

49.钎杆11上具有沿径向凸出的限位部12,第一套管5、助力挡板14和第一固定件10依次套设在钎杆11上,第一套管5的第一端与限位部12相抵,第二端与助力挡板14相抵,第一固定件10固定在钎杆11上并与助力挡板14相抵;

50.先将钎杆11的一端插入小导管6内并使第一固定件10或助力挡板14与小导管6的端面相抵,再将钎杆11的另一端与凿岩机连接,由凿岩机锤动钎杆11并推动小导管6进行送管;

51.送管后,取出在助力装置并在小导管6内安装注浆连接装置;

52.如图2所示,注浆连接装置包括螺纹杆1、旋转阀2、第二套管13、膨胀橡胶套8、空心管4和第二固定件15;

53.螺纹杆1为空心结构,螺纹杆1与空心管4连接,旋转阀2与螺纹杆1螺纹连接;

54.第二套管13套接在空心管4和螺纹杆1上并与旋转阀2相抵,膨胀橡胶套8套接在空心管4上并与第二套管13端部相抵,第二固定件15固定在空心管4的端部并与膨胀橡胶套8相抵;

55.螺纹杆1远离空心管4的一端与止浆阀连接,止浆阀与注浆管连接;

56.将注浆连接装置插入小导管6内并使膨胀橡胶套8位于小导管6内部,旋转阀2位于小导管6外部,转动旋转阀2由第二套管13压缩膨胀橡胶套8使其膨胀后与小导管6的内壁抵紧;

57.将注浆管与注浆设备连接后打开止浆阀进行注浆。

58.进一步的,注浆设备包括螺杆式注浆泵,注浆压力为4mpa。小导管6的前端做成尖锥形,在前部钻注浆孔,孔径10mm,孔间距20~30cm,呈梅花形布置,前端加工成锥形,尾部不钻孔长度不小于150cm,作为止浆段。在注浆过程中,观察注浆孔的浆液状况,当浆液由孔底至孔口返浆充分包裹锁脚锚管管壁和岩体间空隙,并由孔口流出牙膏状浓浆即可停注。

59.助力装置和注浆连接装置作为提高小导管6注浆施工效率的关键装置,本实施例对其进行分别说明:

60.对于助力装置:如图1所示,主要由钎杆11、第一套管5、助力挡板14和第一固定件10组成,第一套管5、助力挡板14和第一固定件10依次套接在钎杆11上,第一套管5与钎杆11上凸出的限位部12相抵,第一固定件10将助力挡板14抵紧在第一套管5的端部,此时限位部12、第一套管5和助力挡板14形成了固定的传力结构。在安装小导管6时,可将钎杆11靠近助力挡板14的一端插入小导管6内。当小导管6的内径小于第一固定件10的直径时,第一固定

件10会与小导管6的端面相抵,而当小导管6的内径大于第一固定件10的直径时,助力挡板14会与小导管6的端面相抵。此时再将钎杆11的另一端与冲击驱动设备连接(例如风动凿岩机),利用冲击驱动设备锤动钎杆11,进而推动小导管6送入隧道的钻孔内。

61.本实施例达到了将钎杆11的一端插接在小导管6内,另一端与冲击驱动设备连接,由冲击驱动设备锤动钎杆11,由第一套管5、助力挡板14和第一固定件10配合推动小导管6或缩脚锚杆进行送管的目的,从而实现了利用机械送入提高小导管6及锁脚锚杆效率,大大提高施工功效的技术效果,进而解决了相关技术中的缩脚锚杆及小导管6送入过程中容易出现卡管现象,无法送入,人工送入难度增大的问题。

62.为便于提高结构的稳定性和力的传递,本实施例中的第一套管5为变截面钢第一套管5,第一套管5包括大径部132和小径部131,大径部132的右端与助力挡板14相抵,小径部131的左端与限位部12相抵。限位部12的直径大于小径部131的内径,限位部12贴近小径部131的一端设置为锥形。

63.助力挡板14的直径大于大径部132的直径。第一固定件10为固定螺母,固定螺母与钎杆11螺纹连接并与助力挡板14相抵。为减缓第一固定件10对小导管6的冲击力,本实施例中的助力装置还包括缓冲垫16,缓冲垫16套设在钎杆11上并与第一固定件10相抵。缓冲垫16设置为橡胶垫片。

64.大径部132的外径为mm,小径部131的外径为mm,大径部132和小径部131的内径为mm。助力挡板14为方形板,助力挡板14的厚度为mm,助力挡板14的长宽为mm。钎杆11的直径为mm,钎杆11由限位部12分为钎尾和钎头,钎尾的长度为cm,钎头的长度为cm,第一套管5、助力挡板14和第一固定件10套设在钎头。

65.对于注浆连接装置:如图2所示,空心管4焊接固定在螺纹杆1的端部,旋转阀2螺纹连接在螺纹杆1上,通过转动旋转阀2可调整旋转阀2在螺纹杆1上的轴向位置。第二套管13套接在空心管4上,第二套管13的长度可小于空心管4的长度,第二套管13的左端可覆盖部分螺纹杆1后与旋转阀2相抵。第二套管13相对于螺纹杆1和空心管4可直线滑动。因此可通过转动旋转阀2来推动第二套管13朝向一个方向直线移动。空心管4上套接的膨胀橡胶套8位于第二套管13的前端,第一固定件10固定在空心管4上并与膨胀橡胶套8相抵。当膨胀橡胶套8受到轴向力时,由于第一固定件10固定了膨胀橡胶套8端部的位置,因此膨胀橡胶套8会被压缩膨胀,从而与小导管6或注浆管的内壁贴紧实现密接。本实施例中膨胀橡胶套8的压缩力由第二套管13朝向膨胀橡胶套8直线移动挤压形成,而第二套管13则由旋转阀2在螺纹杆1上旋转推动。

66.本实施例达到了将该连接装置插入注浆管或小导管6内,转动旋转阀2使其推动第二套管13朝向前方移动并压缩膨胀橡胶套8使其沿径向膨胀后与注浆管或小导管6的内壁贴合的目的,从而实现了简单、快速的实现注浆连接装置与小导管6的密接,便于施工也便于拆卸,能够循环利用的技术效果,进而解决了相关技术中的注浆结构为保证密接,施工工序复杂,施工时间增长,不利于现场施工,推广难度大的问题。

67.为便于转动旋转阀2来推动第二套管13直线移动,本实施例中的旋转阀2包括阀体21和转动把手22,阀体21与螺纹杆1螺纹连接,转动把手22设于阀体21的外侧并沿其径向延伸。

68.为使第二套管13的作用力能够均匀的作用在膨胀橡胶套8上,本实施例中的空心

管4上还套设有第一垫片7,第一垫片7位于第二套管13和膨胀橡胶套8之间。

69.为进一步提高密封性能,本实施例中的膨胀橡胶套8设置为多个,相邻膨胀橡胶套8之间设置有第二垫片9。通过旋转阀2转动推动第二套管13直线移动可同时挤压多个膨胀橡胶套8膨胀,使得小导管6或注浆管内形成多级的密封结构。

70.为便于固定膨胀橡胶套8的端部,本实施例中的第一固定件10设置为固定螺母,固定螺母与空心管4螺纹连接并与膨胀橡胶套8的端面相抵。

71.由于旋转阀2需要旋转的同时直线移动,为减小旋转阀2的动作过程中产生的摩擦力,本实施例中的螺纹杆1上还套设有平面轴承3,平面轴承3位于旋转阀2和第二套管13之间。为便于使用,第二套管13和空心管4均设置为钢管。

72.为进一步提高注浆速度,本实施例中的还包括注浆管和止浆阀,注浆管用于与注浆设备连接,止浆阀设于注浆管的端部,螺纹杆1远离空心管4的一端与止浆阀连接。

73.本技术利用风动凿岩机送入锁脚锚管或超前小导管6至孔内,使小导管6快速送至孔内,止浆棒端头为橡胶端头,利用压缩膨胀原理,使止浆棒与小导管6之间挤压密实,采用净浆搅拌机对水泥搅拌均匀,螺杆式注浆泵通过止浆棒进行小导管6注浆,快速与小导管6隧道锁脚锚管及超前小导管6通过注浆使得围岩裂隙内流入水泥浆液,提高围岩这整体问题,同时确保隧道施工过程安全性。

74.以上所述仅为本技术的优选实施例而已,并不用于限制本技术,对于本领域的技术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1