一种隧道底鼓中隔墙-锚固联合控制结构与施工方法

本发明涉及隧道变形控制,具体涉及一种隧道底鼓中隔墙-锚固联合控制结构与施工方法。

背景技术:

1、随着我国西部山区经济发展速度的加快,西部地区交通基础工程也越来越多,公路、铁路往往需要穿过许多隧道,因此,隧道结构安全问题成为了重中之重。隧道开挖导致围岩应力重分布,隧道底板隆起灾害多出现在高地应力区,主要是隧底围岩受水平挤压所导致。

2、为消除隧底隆起灾害,以往所采用的技术多以锚固和开挖消散应力等手段,发明专利cn110847930a“极高地应力软岩大变形隧道多级让抗支护结构及施工方法”,通过长锚索、短锚杆及时高预紧力锚固使表层围岩压力向围岩深部转移并扩大围岩承载圈,达到控制围岩变形,保持结构稳定的目的,但是对于层状岩层尤其是薄层状岩层围岩体,仅仅依靠锚固技术难以保证岩层在高地应力挤压下维持完整性,发挥自身抗压能力;发明专利cn107630706a“一种消除高地压区隧道仰拱隆起的隧底结构及施工方法”,通过在隧底开挖多个泄压孔,再进行回填来消除隧底围岩的高地应力,达到了预防仰拱隆起的目的,该方法虽然施工简单,能够减小隧底高地应力导致的隧底隆起,但是在隧底开挖多个泄压孔破坏了隧底结构的完整性,在短时间内可能达到减小隧底隆起的发生,但是围岩形变是一个长时效性的过程,多孔泄压也降低了隧底围岩承载力,当后期围岩发生蠕变时,隧底很有可能更易破坏。

技术实现思路

1、本发明的目的是,提供一种隧道底鼓中隔墙-锚固联合控制结构与施工方法,针对隧道底鼓问题,本发明提出在隧底围岩中布置一道钢筋混凝土隔墙,增强岩层的稳定性,在钢筋混凝土隔墙两侧的隧底围岩布置多级锚杆,加强层状岩体的整体性,钢筋混凝土隔墙底部采用长锚杆与深部岩体连接,避免钢筋混凝土隔墙在高地应力挤压作用下向上滑移。本发明提出的一种隧道底鼓中隔墙-锚固联合控制结构改变了隧底岩体的受力模型结构,且施工简单,对围岩扰动范围小,具有很好的应用前景。

2、为实现上述目的,本发明的技术方案是:

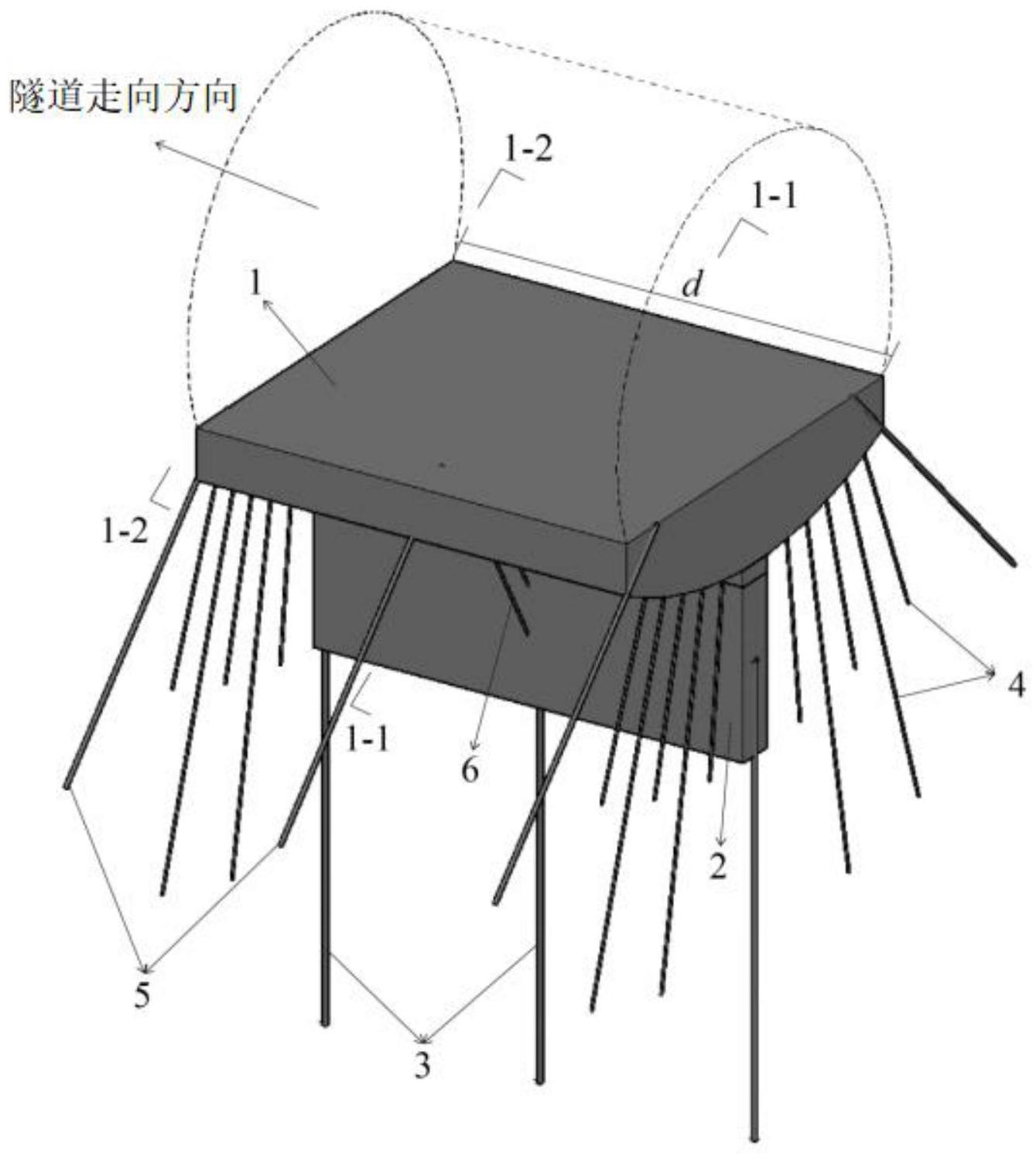

3、第一方面,本发明提供一种隧道底鼓中隔墙-锚固联合控制结构,所述结构包括隧道仰拱、钢筋混凝土隔墙、深部锚杆、隧底锚杆、隔墙锚索、底角锚索、排水管道;

4、所述钢筋混凝土隔墙的抗压强度高于隧道岩体抗压强度,所述钢筋混凝土隔墙底部设置若干数量的深部锚杆,使钢筋混凝土隔墙沿隧道走向方向固定于底部稳定岩体上,所述深部锚杆长度≥钢筋混凝土隔墙高度h的两倍,且深部锚杆上端伸入钢筋混凝土隔墙中部,以确保钢筋混凝土隔墙与底部稳定岩体的稳固连接;

5、在钢筋混凝土隔墙两侧岩体设置两道平行隔墙锚索,以确保钢筋混凝土隔墙两侧岩体在竖直方向的稳定,避免隧底岩体在钢筋混凝土隔墙两侧发生向上滑移,所述隔墙锚索与水平方向的夹角α为45°~60°,两道平行隔墙锚索的下端与钢筋混凝土隔墙固定,上端与隧道底板固定;

6、所述隧底锚杆为多级分布,具有多级支护锚杆,每级支护锚杆的长度不同,一级支护锚杆长度与钢筋混凝土隔墙高度一致,最大级支护锚杆的长度为钢筋混凝土隔墙高度h的两倍;

7、多级支护锚杆交错布置,且支护锚杆方向与隧道底板切线方向垂直;

8、在隧道底角处布置与围岩最大主应力方向垂直的底角锚索;

9、在钢筋混凝土隔墙和隧道仰拱之间设置排水管道。

10、进一步地,一侧岩体的两道平行隔墙锚索的下端分别固定于钢筋混凝土隔墙高度h三等分点处。

11、进一步地,根据具体工程实际,所述钢筋混凝土隔墙数量布置为单排、双排或多排,多排布置时,多个钢筋混凝土隔墙布置在与隧道走向方向垂直断面的等分点处,相邻两个钢筋混凝土隔墙之间也布置多级分布的隧底锚杆。

12、进一步地,所述隧底锚杆包括一级支护锚杆和二级支护锚杆,一级支护锚杆长度与钢筋混凝土隔墙高度一致,二级支护锚杆长度为一级支护锚杆长度的两倍。一级支护锚杆和二级支护锚杆交错布置,且支护锚杆方向与隧道底板切线方向垂直。

13、进一步地,所述隧底锚杆沿隧道走向方向均匀布置多排,且相邻两排间距为d,所述隔墙锚索布置于相邻两排隧底锚杆中间位置,到相邻排隧底锚杆的距离为0.5d;每排隧底锚杆中的所有分级支护锚杆均在同一平面内;底角锚索沿隧道走向也布置多组,每组设置两个底角锚索,分别位于隧道底板的两侧。

14、进一步地,所述排水管道位于钢筋混凝土隔墙上方,在排水管道上方设置防漏板。

15、第二方面,本发明提供一种隧道底鼓中隔墙-锚固联合控制结构的施工方法,包括以下步骤:

16、步骤一:隧道开挖完成后,按照设计结构尺寸,确定钢筋混凝土隔墙数量及高度h,沿隧底等分点处向下开挖宽度为b的回填区,回填区深度为钢筋混凝土隔墙高度与排水管道高度之和;

17、步骤二:在步骤一所述回填区底部向隧底深部布置长度≥2h的深部锚杆,且深部锚杆顶端高于回填区底部0.5h,使钢筋混凝土隔墙通过深部锚杆与深部围岩保持稳定;

18、步骤三:在回填区两侧布置两道平行隔墙锚索,两道平行隔墙锚索的底端分别位于距回填区底部处,两道平行隔墙锚索与水平方向的夹角α为45°~60°;

19、步骤四:在回填区底部自下而上布置钢筋笼,再浇筑混凝土,形成h高度的钢筋混凝土隔墙,在钢筋混凝土隔墙2上方预留出排水管道7;

20、步骤五:在回填区两侧隧道底板向下布置分级支护锚杆,长短不一的分级支护锚杆在隧道断面方向上交错布置;

21、步骤六:在隧道底角处布置与围岩最大主应力方向垂直的底角锚索;

22、步骤七:在排水管道上方铺设宽度≥2b的防漏板;

23、步骤八:布置仰拱钢筋笼,在两侧预留出底角锚索的通道,浇筑隧道仰拱;

24、步骤九:待隧道仰拱的钢筋混凝土硬化后,将底角锚索进行张拉锁定,施工完成。

25、与现有技术相比,本发明的有益效果是:

26、本发明在隧底围岩中布置至少一道钢筋混凝土隔墙,减小隧道底板的宽度,避免岩体在水平挤压力作用下发生折断而导致底板破坏,增强岩层在水平方向的稳定性。本发明开挖面积小,对围岩的扰动小,不会增加开挖扰动区面积,回填的钢筋混凝土隔墙强度高于围岩强度,且通过深部锚杆与围岩稳定区进行锚固,限制了钢筋混凝土隔墙在竖直方向的位移,钢筋混凝土隔墙两侧的两道平行隔墙锚索限制了两侧隧道底板的移动,使整体处于竖向稳定的状态。隧底采用分级锚杆进行锚固,一级短锚杆主要增强了层状围岩的整体性,使钢筋混凝土隔墙两侧岩体形成一个整体,二级长锚杆将钢筋混凝土隔墙两侧岩体与深部稳定围岩连接,增强了两者连接稳定性,更进一步地限制了隧道底板在竖直方向的位移,增加了隧道底板的稳定性和整体性。

27、本技术中的分级锚杆的长度和分布形式是和钢筋混凝土隔墙的高度相关联的,一级短锚杆长度和钢筋混凝土隔墙高度h相同,二级长锚杆长度≥2h。本技术隧道底鼓中隔墙-锚固联合控制结构是一个整体的控制系统,设置钢筋混凝土隔墙的强度高于岩体且用锚杆将钢筋混凝土隔墙与深部稳定岩体连接固定,钢筋混凝土隔墙两侧的隔墙锚索将钢筋混凝土隔墙与两侧岩体连接成一个整体,不会破坏其完整性,不会出现应力集中现象,在能够长期有效的前提下,通过连成整体增强整体强度来抵抗变形,有效减缓隧底隆起现象。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!