一种可适应污染源的空气涡旋通风装置

1.本发明属于空气通风领域,涉及空气涡旋通风装置,具体涉及一种可适应污染源的空气涡旋通风装置。

背景技术:

2.在具有高污染散发特性的工业建筑中,往往会产生大量粉尘、液滴、油雾、焊接气溶胶等污染物,需要节能、高效的通风系统对污染物进行捕集,以保证工作区中良好的室内空气质量。传统的通风方式都有一定的缺点,如顶吸式排风罩速度衰减快、捕集范围小;吹吸式通风系统气流易受横向气流影响,不适用于释放速率过大的污染源。

3.柱状空气涡旋具有大负压梯度、先汇聚后上升和控制距离远的特点,将其应用于污染物捕集控制中的涡旋通风系统在既有研究中已被证实是可行的,该涡旋通风系统在污染物高效捕集方面具有显著优势。

4.涡旋的生成需要三个条件:上部上升气流、下部角动量气流和底部平面。然而,实际的工业生产环境较为复杂,存在不同形状、种类和释放形式的污染物,而现有的空气涡旋通风装置在面对不同污染源的适应性较差,难以根据实际需求进行调整,从而导致空气涡旋通风装置对污染物的捕集效果差。

技术实现要素:

5.针对现有技术存在的不足,本发明的目的在于,提供一种可适应污染源的空气涡旋通风装置,解决现有技术中空气涡旋通风装置难以适应不同污染源导致污染物捕集效果不足的技术问题。

6.本发明采用如下技术方案予以实现:

7.一种可适应污染源的空气涡旋通风装置,包括多个均匀布设在污染源周围的送风立柱和设置在污染源上方的可升降排风机构;所述的可升降排风机构和污染源之间设置有可升降筛网,所述的可升降筛网上开设有立柱通孔,送风立柱穿过立柱通孔并且能够在立柱通孔内进行转动;

8.所述的可升降筛网下方的送风立柱上可移动设置有环形托板,可升降筛网能够随着环形托板的移动沿着竖向进行移动;所述的送风立柱的侧壁上竖向设置有滑轨,滑轨内安装有电动滑块,所述的电动滑块固设在环形托板的下表面上,环形托板能够在电动滑块的带动下在送风立柱上沿着竖向进行移动;

9.所述的送风立柱包括送风立柱主体,送风立柱主体的侧壁上竖向开设有角动量送风槽,可升降筛网将角动量送风槽分割为一体设置的上部送风槽和下部送风槽,所述的上部送风槽开放,所述的下部送风槽上覆盖有送风口盖板,送风口盖板与环形托板相连接,送风口盖板能够随着可升降筛网的移动沿着竖向进行移动,使得角动量送风槽只能向可升降筛网上方的区域内送风。

10.本发明还具有如下技术特征:

11.所述的角动量送风槽内沿着竖向均匀安装有多个导流叶片,导流叶片的中间位置横向设置有叶片轴,叶片轴横向可转动式安装在角动量送风槽内;

12.所述的导流叶片的纵向外端为自由端,导流叶片的纵向内端与竖向设置的联动杆铰接,所述的联动杆竖向安装在角动量送风槽内且能够沿竖向往复移动;所述的导流叶片能够在联动杆的带动下调节角动量送风槽送风角度。

13.所述的可升降排风机构包括位于可升降筛网上方的可伸缩排风罩,所述的可伸缩排风罩的顶端安装有变频轴流排风机,可伸缩排风罩的底端为开放的排风口。

14.所述的可伸缩排风罩包括电机安装部,电机安装部的底端依次一体化固设有排风软管和排风罩;所述的排风软管能够沿着竖向进行伸缩运动,所述的排风罩能够随着排风软管的伸缩运动沿竖向进行移动;

15.所述电机安装部的外侧壁上固设有伸缩控制电机,所述的伸缩控制电机上缠绕有升降锁链,升降锁链的末端固设在排风罩顶部的外壁上;所述的伸缩控制电机能够控制升降锁链的长度;所述的排风软管伴随着升降锁链的长度的改变沿着竖向进行伸缩运动。

16.所述的可升降筛网具体为网状筛网、多孔状筛网或蜂窝状筛网;所述的可升降筛网的孔隙率为4.56%~47.28%。

17.所述的送风立柱的数目大于等于四个;所述的送风立柱主体为圆柱体结构。

18.所述的送风立柱主体的顶端安装有变频轴流送风机,送风立柱主体的底端固设有移动底座。

19.所述的移动底座包括固设在送风立柱下表面上的移动支撑板,移动支撑板的下底面上设置有多个万向滑轮。

20.所述的送风口盖板的顶端为尺钩端并且与环形托板相连接,送风口盖板的底端通过盖板限位轴可移动安装在盖板限位仓内,所述的盖板限位仓固设在角动量送风槽正下方的送风立柱的侧壁上。

21.所述的送风立柱主体的半径为120mm。

22.所述的角动量送风槽的长度为40mm。

23.本发明与现有技术相比,具有如下技术效果:

24.(ⅰ)本发明的空气涡旋通风装置,根据不同类型的污染源对送风立柱、可升降排风机构和可升降筛网的位置进行调整,通过导流叶片调整下部角动量送风气流的风向,使得形成的涡旋能够适应不同类型的污染源,从而提高对污染物的捕集效果。

25.(ⅱ)本发明的空气涡旋通风装置,送风立柱提供合适的下部角动量气流,可升降排风机构提供上部上升气流,可升降筛网作为涡旋底部平面,三者协同作用下生成的涡旋会形成较大的负压梯度,将污染源释放的污染物吸入涡旋后通过可升降排风机构排出,对污染物的有较好的捕集效果

26.(ⅲ)本发明采用可升降筛网作为底部平面,既能够保证污染物的散发不受负面影响,又能够保证柱状空气涡旋的能够顺利生成。

附图说明

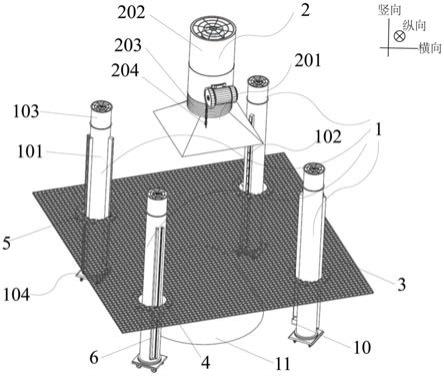

27.图1为可适应污染源的空气涡旋通风装置的整体结构示意图。

28.图2为可升降筛网的结构示意图。

29.图3为可升降排风机构的结构示意图。

30.图4为送风立柱的结构示意图。

31.图5为移动底座的结构示意图。

32.图6为角动量送风槽的结构示意图。

33.图7为盖板限位仓的结构示意图。

34.图8为实施例中的可适应污染源的空气涡旋通风装置对室内污染物进行模拟通风后的污染物流线图。

35.图9为实施例中的可适应污染源的空气涡旋通风装置对室内污染物进行模拟通风后的室内压力分布图。

36.图中各个标号的含义为:1

‑

送风立柱,2

‑

可升降排风机构,3

‑

可升降筛网,4

‑

立柱通孔,5

‑

环形托板,6

‑

滑轨,7

‑

电动滑块,8

‑

送风口盖板,9

‑

盖板限位轴,10

‑

盖板限位仓,11

‑

污染源;

37.101

‑

送风立柱主体,102

‑

角动量送风槽,103

‑

变频轴流送风机,104

‑

移动底座;

38.201

‑

可伸缩排风罩,202

‑

变频轴流排风机,203

‑

伸缩控制电机,204

‑

升降锁链;

39.10201

‑

导流叶片,10202

‑

叶片轴,10203

‑

联动杆;

40.10401

‑

移动支撑板,10402

‑

万向滑轮;

41.20101

‑

电机安装部,20102

‑

排风软管,20103

‑

排风罩。

42.以下结合实施例对本发明的具体内容作进一步详细解释说明。

具体实施方式

43.需要说明的是,本发明中的所有零部件,在没有特殊说明的情况下,均采用本领域已知的零部件。

44.以下给出本发明的具体实施例,需要说明的是本发明并不局限于以下具体实施例,凡在本技术技术方案基础上做的等同变换均落入本发明的保护范围。

45.实施例:

46.本实施例提供一种可适应污染源的空气涡旋通风装置,如图1至图7所示,包括多个均匀布设在污染源11周围的送风立柱1和设置在污染源11上方的可升降排风机构2;可升降排风机构2和污染源11之间设置有可升降筛网3,可升降筛网3上开设有立柱通孔4,送风立柱1穿过立柱通孔4并且能够在立柱通孔4内进行转动;

47.可升降筛网3下方的送风立柱1上可移动设置有环形托板5,可升降筛网3能够随着环形托板5的移动沿着竖向进行移动;送风立柱1的侧壁上竖向设置有滑轨6,滑轨6内安装有电动滑块7,电动滑块7固设在环形托板5的下表面上,环形托板5能够在电动滑块7的带动下在送风立柱1上沿着竖向进行移动;

48.送风立柱1包括送风立柱主体101,送风立柱主体101的侧壁上竖向开设有角动量送风槽102,可升降筛网3将角动量送风槽102分割为一体设置的上部送风槽和下部送风槽,上部送风槽开放,下部送风槽上覆盖有送风口盖板8,送风口盖板8与环形托板5相连接,送风口盖板8能够随着可升降筛网3的移动沿着竖向进行移动,使得角动量送风槽102只能向可升降筛网3上方的区域内送风。

49.本实施例中,角动量送风槽102的长度为40mm,角动量送风槽102的长度过长会导

致气流会受到过多的阻力,合适的长度有利于气流的扩散。

50.作为本实施例的一种具体方案,角动量送风槽102内沿着竖向均匀安装有多个导流叶片10201,导流叶片10201的中间位置横向设置有叶片轴10202,叶片轴10202横向可转动式安装在角动量送风槽102内;

51.导流叶片10201的纵向外端为自由端,导流叶片10201的纵向内端与竖向设置的联动杆10203铰接,联动杆10203竖向安装在角动量送风槽102内且能够沿竖向往复移动;导流叶片10201能够在联动杆10203的带动下调节角动量送风槽102送风角度。

52.本实施例中,导流叶片10201进行旋转时的角度范围为0~90

°

,实现了角动量送风气流抬升角的调节;通过对联动杆10203的调节,可以实现所有导流叶片10201同时围绕各自的叶片轴10202进行同步旋转;本实施例中,导流叶片10201进行旋转时始终不与送风口盖板8相接触,保证在送风口盖板8随着环形托板5沿竖向移动时,不会影响导流叶片10201对角动量送风气流抬升角的调节。

53.作为本实施例的一种具体方案,可升降排风机构2包括位于可升降筛网3上方的可伸缩排风罩201,可伸缩排风罩201的顶端安装有变频轴流排风机202,可伸缩排风罩201的底端为开放的排风口;本实施例中,变频轴流排风机202能够实现对上部上升气流风量的调节。

54.作为本实施例的一种具体方案,可伸缩排风罩201包括电机安装部20101,电机安装部20101的,电机安装部20101的底端依次一体化固设有排风软管20102和排风罩20103;排风软管20102能够沿着竖向进行伸缩运动,排风罩20103能够随着排风软管20102的伸缩运动沿竖向进行移动。

55.所述电机安装部20101的外侧壁上固设有伸缩控制电机203,伸缩控制电机203上缠绕有升降锁链204,升降锁链204的末端固设在排风罩20103顶部的外壁上;伸缩控制电机203能够控制升降锁链204的长度;排风软管20102伴随着升降锁链204的长度的改变沿着竖向进行伸缩运动;本实施例中,伸缩控制电机203通过控制升降锁链204的长度实现对排风罩20103在竖向上的高度调节。

56.本实施例中,可伸缩排风罩201沿竖向进行移动能够适应不同高度的污染源对排风罩高度的调节需求;变频轴流排风机202能够提供不同风量的上部上升气流以满足不同特性的污染源。

57.作为本实施例的一种具体方案,可升降筛网3具体为网状筛网、多孔状筛网或蜂窝状筛网;可升降筛网3的孔隙率为4.56%~47.28%;本实施例中,可升降筛网3具体为网状筛网,可升降筛网3合适的孔隙度保证既不影响污染物向上排出,又不影响柱状空气涡旋的生成。

58.作为本实施例的一种具体方案,送风立柱1的数目大于等于四个;送风立柱主体101为圆柱体结构,送风立柱主体101的半径为120mm;本实施例中,送风立柱1的数目为四个,两两对称设置在污染源11的四周。

59.本实施例中,送风立柱主体101相当于静压箱,气流由送风立柱主体101内的静压驱动沿水平方向切向流出形成角动量送风气流,在此过程中会形成静压差,过大的静压差会导致气流分布不均匀,因此设置合适的送风立柱主体101横截面积能够保证气流均匀分布。

60.作为本实施例的一种具体方案,送风立柱主体101的顶端安装有变频轴流送风机103,送风立柱主体101的底端固设有移动底座104;本实施例中,变频轴流送风机103能够实现对下部送风气流风量的调节。

61.作为本实施例的一种具体方案,移动底座104包括固设在送风立柱1下表面上的移动支撑板10401,移动支撑板10401的下底面上设置有多个万向滑轮10402。

62.本实施例中,通过移动底座104转动送风立柱1,使角动量送风槽102的延长线与污染源边缘相切,更有利于生成柱状空气涡旋;送风立柱1的底端平面与移动底座104之间可以进行0~180

°

水平角度调节,从而实现对角动量送风气流水平偏转角的调节;万向滑轮10402能够调整送风立柱3所在位置,从而实现对不同大小的污染源送风间距的调节。

63.作为本实施例的一种具体方案,送风口盖板8的顶端为尺钩端并且与环形托板5相连接,送风口盖板8的底端通过盖板限位轴9可移动安装在盖板限位仓10内,盖板限位仓10固设在角动量送风槽102正下方的送风立柱1的侧壁上。

64.本实施例中,送风口盖板8的尺寸大于或等于角动量送风槽102的尺寸,环形托板5带动送风口盖板8在竖向上移动与角动量送风槽102相闭合以限制送风,保证污染源不会直接受到送风气流的扰动;盖板限位仓10实现了对送风口盖板8的相对固定和限位作用。

65.本发明的工作过程如下:

66.第一,根据污染源11的尺寸大小,将送风立柱1对称布设在污染源11的四周,在送风立柱1上设置尺寸相匹配的可升降筛网3;根据污染源11的高度,开启伸缩控制电机203调整排风罩20103的高度;转动送风立柱1调节至合适的角动量送风气流水平偏转角,通过导流叶片10201调节至合适的角动量送风气流抬升角。

67.第二,开启电动滑块7驱动环形托板5在滑轨6上移动,将可升降筛网3移动到高于污染源4的高度,根据实际地面情况,调节可升降筛网3至与地面相平行;同时送风口盖板8上升与角动量送风槽102相闭合,保证可升降筛网3上方的角动量送风槽102能够顺利送风,可升降筛网3下方的角动量送风槽102不能送风。

68.第三,开启变频轴流排风机202和变频轴流送风机103,根据污染源11的污染物释放量,调整变频轴流排风机202和变频轴流送风机103的电机频率,以控制风机叶片转速从而调节至合适的送排风比。此时生成的柱状空气涡旋会形成较大的负压梯度,将污染源11释放的污染物吸入涡旋后在底部汇聚,并逐渐跟随涡旋上升最终通过可升降排风机构2排出。

69.模拟试验:

70.采用上述可适应污染源的空气涡旋通风装置进行模拟试验。本实施例中,四个圆柱形送风立柱1的直径为0.24m,角动量送风槽102的送风口尺寸为0.04m

×

1m;可升降筛网3的设置高度为0.97m;排风软管20102的直径为0.5m,可伸缩排风罩201底端的排风口的尺寸为1m

×

1m;污染源11部分简化为直径与高度均为0.8m的圆柱体。整体计算域的大小为5.2m

×

5.2m

×

4m。设置模拟参数角动量送风口的送风风速为3m/s,排风口的排风风速为7.5m/s。通过fluent进行数值模拟,结果如图8和图9所示。

71.由图8可知,在角动量送风气流、上部排风气流和可升降筛网的作用下,从具有一定高度污染源释放的污染物,最终都汇聚于柱状空气涡旋的涡管的位置,基本没有扩散到其他位置,最终通过排风罩排出;由图9可知,排风罩和可升降筛网之间的空间基本为负压

状态,且具有明显的以涡管为核心的负压梯度。由上述分析可知,污染物释放后被负压涡旋控制并捕集,本发明的装置具有良好的污染物的捕集效果。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1