一种模块化组合风扇的制作方法

本技术属于计算机内部周边设备,特指一种模块化组合风扇。

背景技术:

1、计算机的主机箱内一般设置有散热风扇,这些散热风扇用于对机箱内部环境及机箱内的零部件进行散热。如中央处理器(cpu)和显卡等发热量较大的零件,单个散热风扇的散热效率不足,通常需要多个单体风扇通过电线依次串联,实现同步运转进行散热,从而增强散热效果。另外,还有一体化的多位式散热风扇组,这种散热风扇组主要应用在显卡上,但是单体风扇的个数在出厂时已设定,无法根据实际需求增减单体风扇的数量,局限性较大。

2、于此,现有技术中出现了可根据使用需求选择性组装的组合风扇,即多个单体散热风扇可根据使用需求,相邻拼接组合在一起。具体地,这种组合风扇在单体风扇的侧壁上设置了用于相邻拼接的连接结构,从而实现与另一个同样设置的单体风扇相互拼接组合在一起。同时,为了接通电性线路,在该单体风扇上还设有线路连接的端子,该接线端子与上述的连接结构设置在该单体风扇的相同一侧,以使相邻的两个单体风扇拼接固定时,既使得该连接结构相互连接固定,又同时让二者上的接线端子相互接触,实现电性线路的连接。

3、但是,上述这种组合风扇的结构缺点在于:

4、1、连接结构和接线端子需要设置在该单体风扇的相同一侧,连接结构和接线端子各占据了该风扇同一侧上的空间,以局限了整个风扇的体积,散热风扇无法造小。

5、2、接线端子需要外露才能与另一个风扇组合时实现电性连接部位的相互接触。因此,接线端子一直处于外露状态,容易接触外物或液体等,容易损坏或氧化,导致接线端子的连接质量下降,容易发生接触不良,影响线路连接的稳定性。

技术实现思路

1、本技术实施例的目的在于提供一种模块化组合风扇,以解决现有技术的组合风扇受连接结构的局限导致体积大,接线端子外露容易损坏的技术问题。

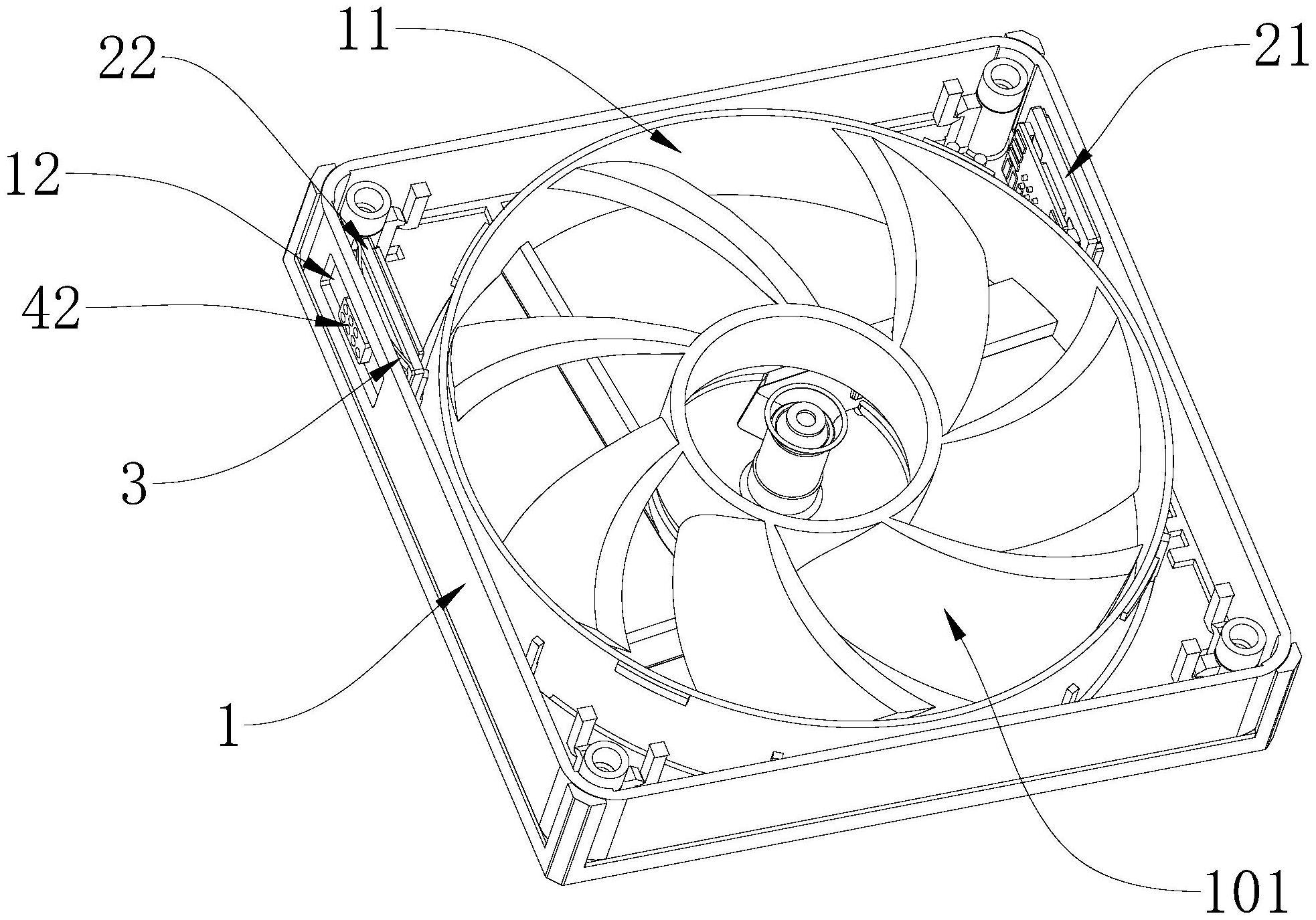

2、为实现上述目的,本技术采用的技术方案是:提供一种模块化组合风扇,包括至少两个能够组合连接的子风扇,所述子风扇均包括:

3、壳体;

4、磁吸组件,包括分别设置在所述壳体相邻或相对两侧上的第一磁性件和第二磁性件,所述壳体上分别开设有与所述第一磁性件及所述第二磁性件位置对应的通孔;

5、弹性件,设置在所述壳体内壁与所述第一磁性件之间和/或所述壳体内壁与所述第二磁性件之间,使所述第一磁性件和/或所述第二磁性件弹性收缩于所述壳体内部;

6、电连接组件,包括设置在所述第一磁性件上的第一接线端子,和设置在所述第二磁性件上的第二接线端子;

7、所述子风扇组合连接时,相邻一侧上的所述第一磁性件与所述第二磁性件相互磁吸,所述第一磁性件和/或所述第二磁性件自所述通孔伸出,使所述第一接线端子与所述第二接线端子相连接。

8、本技术提供的模块化组合风扇的有益效果在于:与现有技术相比,在子风扇的壳体上设置了电连接组件和用于组合连接的磁吸组件,电连接组件分别设置在相应的磁吸组件上,使得磁吸组件相互连接时,同时能够实现电性连接。让磁吸组件和电连接组件的设置位置重叠,节省占用空间,使单体风扇的体积可更细小。

9、针对接线端子外露容易受损的问题,本技术的子风扇上具有弹性件,弹性件设置在壳体内壁与第一磁性件之间和/或设置在壳体内壁与第二磁性件之间,利用弹性件的弹力使第一磁性件和/或第二磁性件往壳体内部收缩,使第一磁性件和/或第二磁性件上的接线端子收纳在壳体内部。当第一磁性件与第二磁性件相互靠近时,磁吸力克服弹性件的作用力,使第一磁性件和/或第二磁性件从壳体的通孔上伸出,并相向连接一起;同时,让第一磁性件及第二磁性件上的接线端子相互接触,实现电性连接。以此,在通常状态下,子风扇上的接线端子是处于收纳状态,接线端子的接触端不外露。当子风扇组合连接时,接线端子随着磁性件伸出进行电性连接,有效地避免接线端子的接触面容易受损,进而提高线路连接的稳定性。

10、对弹性件的固定结构作改进,所述第一磁性件和/或所述第二磁性件的外周上设有外凸环,所述弹性件设置于所述外凸环与所述外凸环相对的所述壳体内壁之间,以使第一磁性件和/或第二磁性件往壳体的内部回缩。以此,让第一磁性件和/或第二磁性件在通常状态收缩于壳体的内部,并同时使得设置在第一磁性件及第二磁性件上的接线端子均收纳在子风扇的壳体内部,避免外露,以起到对接线端子的保护作用。

11、在弹性件的第一种设置形式中,所述弹性件为弹簧,多个所述弹簧分布设置于所述第一磁性件和/或所述第二磁性件的外凸环上,并抵止于所述外凸环与所述壳体的内壁之间,以将第一磁性件和/或第二磁性件往壳体的内部收缩。

12、在弹性件的第二种设置形式中,所述弹性件为弹性片,所述弹性片设置于与所述外凸环相对的所述壳体内壁上,所述弹性片的延伸端抵压在所述第一磁性件和/或所述第二磁性件的外凸环上。以此,在具有通孔的壳体内壁上设置弹性片,该弹性片的延伸端抵压在外凸环上,从而将第一磁性件和/或第二磁性件往壳体的内部收缩。

13、在弹性件的第三种设置形式中,所述弹性件为弹性环,所述弹性环设置在所述第一磁性件和/或所述第二磁性件的外凸环上;所述弹性环上具有拱起,所述拱起抵压在所述壳体的内壁上。以此,利用弹性环上的拱起具有的形变性,能够对磁性件的位移进行控制。在通常状态下,拱起抵顶着磁性件的外凸环,使得磁性件收缩于壳体内部;当两个磁性件相互磁吸时,拱起受挤压而形变,以使磁性件能够从壳体的通孔伸出实现相互连接。结构简单,容易装配,有效地确保弹性支撑力,以使磁性件带动着接线端子收纳在壳体的内部,提高保护效果。

14、在弹性件的第四种设置形式中,所述弹性件为弹性环,所述弹性环固定在所述壳体的内壁上,且围绕所述壳体上的通孔外周设置;所述弹性环上具有拱起,所述拱起抵压在所述第一磁性件和/或所述第二磁性件的外凸环上。以此,同样起到抵顶着外凸环,将第一磁性件和/或第二磁性件收缩在壳体内部,从而使得设置在磁性件上的接线端子收纳在壳体内,避免外露。

15、对电连接组件在磁性件上的设置方式作改进,所述第一磁性件上具有凹槽,所述第一接线端子设置在所述凹槽内;所述第二磁性件上具有能够与所述凹槽相嵌接的凸起,所述第二接线端子设置在所述凸起的顶端上。以此,利用凹槽与凸起的相互配合,使得在第一磁性件与第二磁性件相互磁吸时,第一接线端子与第二接线端子能够自动对位并相互接触,有效地确保电性连接的准确性及稳定性。

16、对磁性件的固定结构作一种改进,所述壳体内部相邻或相对的两侧上分别设有用于安装所述第一磁性件及所述第二磁性件的插座,所述插座与所述壳体上的通孔位置对应;所述插座上具有安装槽,所述安装槽用于容纳所述弹性件与所述第一磁性件或者所述弹性件与所述第二磁性件。以此,第一磁性件及第二磁性件分别安装在插座上,插座上的安装槽能够同时容纳弹性件与磁性件,以使磁性件能够在安装槽中发生位移。结构简单,容易生产制造,有利于拆装操作。

17、对磁性件的固定结构作另一种改进,所述壳体的内部设有固定块和位于所述通孔外周上的凸筋,所述固定块与所述凸筋之间间隔设置形成插槽;所述第一磁性件和所述第二磁性件的外周上均设有外凸环,所述外凸环与所述弹性件设置于所述插槽。一方面,第一磁性件和第二磁性件上设置的外凸环用于安装弹性件,实现磁性件在壳体上的弹性伸缩。另一方面,第一磁性件和第二磁性件上设置的外凸环作为安装部位,利用外凸环设置于凸筋与固定块形成的插槽内,同时可配合弹性件可在这个插槽内发生位移,从而将磁性件安装于壳体的内部。

18、对磁性件的具体结构作改进,所述第一磁性件和所述第二磁性件均包括插接部,所述插接部用于从所述通孔伸出所述壳体。以此,磁性件的插接部上用于安装接线端子,以使接线端子从通孔露出壳体外部,方便与另一个子风扇上的接线端子顺利接触,实现电性连接。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!