一种轴承防尘盖的制作方法

[0001]

本实用新型属于轴承零配件技术领域,尤其涉及一种轴承防尘盖。

背景技术:

[0002]

轴承是机械传动机构中的支承件,广泛应用于汽车、医疗器械、体育器材、航天器材等行业,用于确定旋转轴与其它零件相对运动位置,它的质量直接影响机械整机的工作性能,通过轴承的运转带动相关机构的运动。

[0003]

现有的轴承,一般包括轴承外环以及位于轴承外环内的轴承内环,轴承外环和轴承内环之间设有可以转动的滚珠,为避免外界杂物进入到轴承内,导致滚珠、内外环磨损,对此还具有嵌入到内外环之间的密封盖。

[0004]

公开号为cn104265777a的中国发明专利申请,其公开了一种轴承密封盖,包括紧固凸台以及与其固定连接的密封突起,紧固凸台上均布有若干个可使螺栓穿过的连接孔,其特征在于:密封突起为锥形结构,密封突起的大端与紧固凸台连接;密封突起的周侧开设有定位槽,定位槽靠近密封突起的小端;密封突起的小端套设有密封胶圈,密封胶圈的内壁与密封突起相贴合,密封胶圈的外壁向密封突起倾斜设置。上述密封盖虽然具有一定的密封性能,但因其密封凸起结构较为简单,密封性能相对较弱,而且长时间后密封凸起容易从紧固台上脱落。

技术实现要素:

[0005]

本实用新型的目的是针对上述存在的技术问题,提供一种具有高密封性能的、可防止漏油的轴承防尘盖。

[0006]

本实用新型的目的是这样实现的:一种轴承防尘盖,其特征在于:包括上端具有环形槽的密封环以及设置于环形槽内的环形支撑板,所述密封环由弹性材料制成,所述环形支撑板由金属材料制成,所述密封环下端设置有与其同轴心的挡环,所述挡环的内壁为由上往下内径逐渐增大的斜环面一,所述挡环的外壁为由上往下外径逐渐增大的斜环面二,所述斜环面二的倾斜角度大于所述斜环面一的倾斜角度;所述密封环的内壁上有径向向内设置的环形密封部,所述环形密封部的上端面为由上往下内径逐渐缩小的斜环面三,所述斜环面三的上端与所述密封环的上端齐平,所述环形密封部的下端口上还有径向向外设置的环形凸起,所述环形凸起与所述挡环之间的间隙形成缓冲槽一。

[0007]

通过采用上述技术方案,密封环是用于对轴承的内、外环进行密封,环形支撑板则是起到支撑密封环的作用;

[0008]

为提高密封环与环形支撑板之间的连接强度,对此,本实用新型在密封环上开设环形槽,将环形支撑板嵌设于环形槽内设置,并且通过粘黏剂将二者粘合于一起,可有效地避免长时间后密封环发生脱落;

[0009]

为提高密封环的密封效果,对此本实用新型在密封环上设置有用于限位的挡环以及用于密封的环形密封部,在防尘盖盖合于轴承上后,挡环抵紧在轴承保持架的内壁上,环

形密封部以及其上的环形凸起抵紧在轴承内环上,此过程中,因缓冲槽一的存在,环形凸起会挤压变形,变形后会增大作用在轴承内环上的接触面积,进而提高密封效果;

[0010]

为增大挡环与保持架之间的接触面积,进而提高紧密效果,对此将挡环的外壁设置为斜环面一,在防尘盖盖合于轴承上后,该斜环面一的下半部分抵紧在保持架上;为进一步增大接触面积,对此将挡环的内壁设置为斜环面二,通过该斜环面二能够使得挡环发生形变,从而使得斜环面一更多的部分作用在保持架上。

[0011]

本实用新型进一步设置为:所述密封环的下端有靠近其外缘的环状的缓冲槽二。

[0012]

通过采用上述技术方案,在防尘盖盖合于轴承上后,在该缓冲槽二的作用下,可使密封环的外缘处发生形变,从而增大密封环与轴承外环之间的接触面积,进而提高密封效果。

[0013]

本实用新型进一步设置为:所述挡环外壁与所述密封环下端面之间还设置有加强筋,所述加强筋有两个以上且周向方向均匀分布。

[0014]

通过采用上述技术方案,在挡环外壁与所述密封环下端面之间设置加强筋,以提高挡环与密封环之间的连接强度,进而提高挡环的抗撕裂性能。

[0015]

本实用新型进一步设置为:所述缓冲槽一内还设置有紧固圈,所述环形凸起的外壁下方有径向向外设置的以对紧固圈限位的限位凸缘。

[0016]

通过采用上述技术方案,防尘盖盖合于轴承上后,在环形凸起抵紧在轴承内环上的过程中,环形凸起会向外形变,此时在紧固圈的作用下会对环形凸起有个束缚的力,该束缚力会作用在轴承内环上,从而提高了密封环的密封性能。

[0017]

本实用新型进一步设置为:所述密封环由氟橡胶材料制成。

[0018]

通过采用上述技术方案,氟橡胶材料为高分子弹性体,具有耐高温、耐油及耐酸碱等特点,而且其物理机械性能优良,抗撕裂性能强,因此采用氟橡胶材料来制作密封环。

[0019]

本实用新型的有益效果是:

[0020]

1、为提高密封环与环形支撑板之间的连接强度,对此,本实用新型在密封环上开设环形槽,将环形支撑板嵌设于环形槽内设置,并且通过粘黏剂将二者粘合于一起,可有效地避免长时间后密封环发生脱落;

[0021]

2、为提高密封环的密封效果,对此本实用新型在密封环上设置有用于限位的挡环以及用于密封的环形密封部,在防尘盖盖合于轴承上后,挡环抵紧在轴承保持架的内壁上,环形密封部以及其上的环形凸起抵紧在轴承内环上,此过程中,因缓冲槽一的存在,环形凸起会挤压变形,变形后会增大作用在轴承内环上的接触面积,进而提高密封效果;

[0022]

3、为增大挡环与保持架之间的接触面积,进而提高紧密效果,对此将挡环的外壁设置为斜环面一,在防尘盖盖合于轴承上后,该斜环面一的下半部分抵紧在保持架上;为进一步增大接触面积,对此将挡环的内壁设置为斜环面二,通过该斜环面二能够使得挡环发生形变,从而使得斜环面一更多的部分作用在保持架上。

附图说明

[0023]

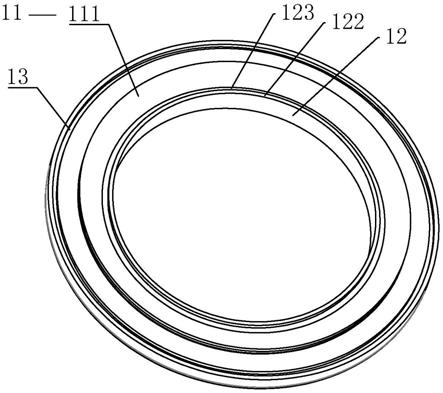

图1是本实用新型的结构示意图;

[0024]

图2是本实用新型另一视角的结构示意图;

[0025]

图3是本实用新型的内部结构示意图;

[0026]

图4是图3中a处的放大图;

[0027]

图中附图标记为:1、密封环;11、挡环;111、斜环面一;112、斜环面二;12、环形密封部;121、斜环面三;122、环形凸起;1221、限位凸缘;123、缓冲槽一;124、紧固圈;13、缓冲槽二;14、加强筋;2、环形支撑板。

具体实施方式

[0028]

为了使本领域的技术人员能更好地理解本实用新型中的技术方案,下面结合附图对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述:

[0029]

一种轴承防尘盖,如图1、图2、图3以及图4所示,包括上端具有环形槽的密封环1以及设置于环形槽内的环形支撑板2,密封环1由弹性材料制成,环形支撑板2由金属材料制成,密封环1下端设置有与其同轴心的挡环11,挡环11的内壁为由上往下内径逐渐增大的斜环面一111,挡环11的外壁为由上往下外径逐渐增大的斜环面二112,斜环面二112的倾斜角度大于斜环面一111的倾斜角度;

[0030]

密封环1的内壁上还有径向向内设置的环形密封部12,环形密封部12的上端面为由上往下内径逐渐缩小的斜环面三121,斜环面三121的上端与密封环1的上端齐平,环形密封部12的下端口上还有径向向外设置的环形凸起122,环形凸起122与挡环11之间的间隙形成缓冲槽一123。

[0031]

密封环1是用于对轴承的内、外环进行密封,环形支撑板2则是起到支撑密封环1的作用;

[0032]

为提高密封环1与环形支撑板2之间的连接强度,对此,本实用新型在密封环1上开设环形槽,将环形支撑板2嵌设于环形槽内设置,并且通过粘黏剂将二者粘合于一起,可有效地避免长时间后密封环1发生脱落;

[0033]

为提高密封环1的密封效果,对此本实用新型在密封环1上设置有用于限位的挡环11以及用于密封的环形密封部12,在防尘盖盖合于轴承上后,挡环11抵紧在轴承保持架的内壁上,环形密封部12以及其上的环形凸起122抵紧在轴承内环上,此过程中,因缓冲槽一123的存在,环形凸起122会挤压变形,变形后会增大作用在轴承内环上的接触面积,进而提高密封效果;

[0034]

为增大挡环11与保持架之间的接触面积,进而提高紧密效果,对此将挡环11的外壁设置为斜环面一111,在防尘盖盖合于轴承上后,该斜环面一111的下半部分抵紧在保持架上;为进一步增大接触面积,对此将挡环11的内壁设置为斜环面二112,通过该斜环面二112能够使得挡环11发生形变,从而使得斜环面一111更多的部分作用在保持架上。

[0035]

如图4所示,密封环1的下端有靠近其外缘的环状的缓冲槽二13。在防尘盖盖合于轴承上后,在该缓冲槽二13的作用下,可使密封环1的外缘处发生形变,从而增大密封环1与轴承外环之间的接触面积,进而提高密封效果。

[0036]

挡环11外壁与密封环1下端面之间还设置有加强筋14,加强筋14有两个以上且周向方向均匀分布。通过在挡环11外壁与密封环1下端面之间设置加强筋14,以提高挡环11与密封环1之间的连接强度,进而提高挡环11的抗撕裂性能。

[0037]

缓冲槽一123内还设置有紧固圈124,环形凸起122的外壁下方有径向向外设置的以对紧固圈124限位的限位凸缘1221。防尘盖盖合于轴承上后,在环形凸起122抵紧在轴承

内环上的过程中,环形凸起122会向外形变,此时在紧固圈124的作用下会对环形凸起122有个束缚的力,该束缚力会作用在轴承内环上,从而提高了密封环1的密封性能。

[0038]

优化的,氟橡胶材料为高分子弹性体,具有耐高温、耐油及耐酸碱等特点,而且其物理机械性能优良,抗撕裂性能强,因此采用氟橡胶材料来制作密封环1。

[0039]

上述实施例仅为本实用新型的较佳实施例,而不是全部实施例,本领域的普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下,基于上述实施例而获得的其他实施例,都应当属于本实用新型保护的范围,故:凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1