一种新型耐冲击抗震皮带轮的制作方法

1.本发明涉及皮带轮技术领域,尤其涉及一种新型耐冲击抗震皮带轮。

背景技术:

2.皮带轮,属于盘毂类零件,一般相对尺寸比较大,制造工艺上一般以铸造、锻造为主,一般尺寸较大的设计用铸造的方法,材料一般都是铸铁,很少用铸钢,皮带轮的应用广泛,例如应用在农用车、拖拉机、汽车、矿山机械、机械加工设备、纺织机械以及电机上。

3.现有技术中的皮带轮大多是一体化结构,抗震动冲击性能较弱,皮带轮在使用过程中会安装在设备的传动系统上,设备在运行的过程中会产生震动,若震动幅度较大,会影响皮带轮的传动,且降低皮带轮的使用寿命。

技术实现要素:

4.为了解决上述背景技术中所提到的技术问题,而提出的一种新型耐冲击抗震皮带轮。

5.为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:

6.一种新型耐冲击抗震皮带轮,包括外轮毂,所述外轮毂内开设有圆槽和多个方槽,所述方槽与圆槽连通,所述圆槽内接有内轴,所述内轴上固定安装有多个插入方槽的方块,所述方块的宽度小于方槽的宽度,所述方块两侧弹性连接有第一弹簧,所述第一弹簧的自由端与方槽内表壁弹性连接,所述外轮毂两侧开设有安装槽,所述安装槽内设有安装盖,所述安装盖与内轴固定安装,所述外轮毂上设有冷却机构。

7.作为上述技术方案的进一步描述:

8.所述冷却机构包括进气孔,所述外轮毂内开设有多个进气孔、环形孔和多个排气孔,所述进气孔与环形孔连通,所述排气孔与环形孔连通,所述外轮毂上开设有多个安装孔,所述安装孔与进气孔连通,所述安装孔内安装有进风机构,所述进风机构驱动气流进入进气孔、环形孔后从排气孔排出。

9.作为上述技术方案的进一步描述:

10.所述进风机构包括进气弯管,所述安装孔内安装有安装座,所述安装座上连通有进气弯管,所述进气弯管进气端固定连接有管头,所述管头的直径大于进气弯管直径,所述管头内开设有进风口,所述进风口为喇叭形状,所述进风口与进气弯管连通,所述安装座上开设有通孔,气流从进风口进入进气孔。

11.作为上述技术方案的进一步描述:

12.所述安装座内开设有多个缓冲槽,所述外轮毂内开设有多个与安装孔连通的定位孔,所述缓冲槽内弹性连接有第二弹簧,所述第二弹簧的自由端弹性连接有插入定位孔的定位球。

13.作为上述技术方案的进一步描述:

14.所述进气弯管的中心轴线与管头的中心轴线之间的夹角为h,h的数值范围为90

°‑

120

°

之间。

15.作为上述技术方案的进一步描述:

16.所述排气孔的孔径小于进气孔和环形孔的孔径,所述排气孔的数量多于进气孔的数量。

17.作为上述技术方案的进一步描述:

18.所述方块上固定安装有多个弹性绳,所述弹性绳的自由端与方槽内表壁固定安装,所述第一弹簧套接在弹性绳的外侧。

19.作为上述技术方案的进一步描述:

20.多个所述方块在内轴上等角度设置,所述方块焊接在内轴上。

21.作为上述技术方案的进一步描述:

22.多个所述进气孔绕外轮毂轴线在外轮毂内等角度设置。

23.综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:

24.1、本发明中,将皮带轮安装在设备的传动系统上,传动系统通过驱动内轴转动,带动外轮毂转动,当工作的设备产生震动时,震动传输至内轴上,而外轮毂与内轴之间通过第一弹簧弹性连接而不直接接触,第一弹簧具有缓冲功能,大大降低了震动从内轴传输至外轮毂上,降低震动影响皮带轮的传动,提高皮带轮的使用寿命。

25.2、本发明中,将皮带轮安装在设备的传动系统上,传动系统通过驱动内轴转动,带动外轮毂转动,外轮毂转动带动进气弯管转动,空气中的气流会沿着进风口进入进气弯管,后经过进气孔、环形孔后从排气孔排出,气流的快速流动带走了外轮毂内的热量,加速热量的散发,防止温度过高,提高皮带轮的使用寿命。

26.3、本发明中,需要拆卸进气弯管时,向外拔出进气弯管,定位球离开定位孔,第二弹簧受力压缩,将进气弯管取下,同理,安装进气弯管时,使安装座插入安装孔,定位球插入定位孔将进气弯管安装在外轮毂上,操作简单,便于进气弯管的安装和拆卸。

附图说明

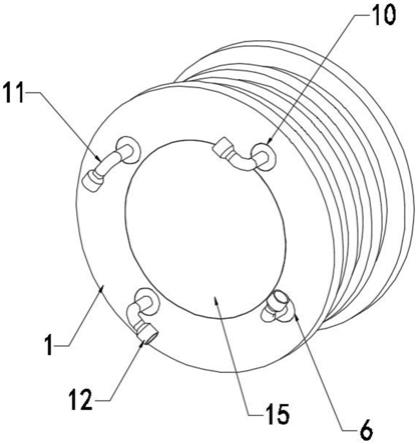

27.图1示出了根据本发明实施例提供的第一轴测结构示意图;

28.图2示出了根据本发明实施例提供的第二轴测结构示意图;

29.图3示出了根据本发明实施例提供的外轮毂结构示意图;

30.图4示出了根据本发明实施例提供的部分零件主视示意图;

31.图5示出了根据本发明实施例提供的a处的放大示意图;

32.图6示出了根据本发明实施例提供的部分零件结构示意图;

33.图7示出了根据本发明实施例提供的进气弯管剖视示意图。

34.图例说明:

35.1、外轮毂;101、圆槽;102、方槽;103、安装槽;104、定位孔;2、内轴;3、方块;4、第一弹簧;5、弹性绳;6、安装孔;7、进气孔;8、环形孔;9、排气孔;10、安装座;1001、缓冲槽;11、进气弯管;12、管头;1201、进风口;13、第二弹簧;14、定位球;15、安装盖。

具体实施方式

36.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

37.实施例

38.请参阅图1

‑

7,本发明提供一种技术方案:一种新型耐冲击抗震皮带轮,包括外轮毂1,外轮毂1内开设有圆槽101和多个方槽102,方槽102与圆槽101连通,圆槽101内接有内轴2,内轴2上固定安装有多个插入方槽102的方块3,方块3的宽度小于方槽102的宽度,方块3两侧弹性连接有第一弹簧4,第一弹簧4的自由端与方槽102内表壁弹性连接,外轮毂1两侧开设有安装槽103,安装槽103内设有安装盖15,安装盖15与内轴2固定安装,外轮毂1上设有冷却机构,内轴2与外轮毂1采用耐磨金属材料制成,强度高。

39.我国目前通用的耐磨金属材料有以下几大系列:

40.高锰钢系列;其代表为高锰钢zgmn13。在承受剧烈冲击或接触应力下,其表面会迅速硬化,而芯部仍保持极强的韧性,外硬内韧既抗磨损又抗冲击。且表面受冲击越重,表面硬化就越充分,耐磨性就越好。

41.抗磨高铬铸铁系列:按组织结构和使用情况,铬系铸铁可以分为三大类:第一类为具有良好高温性能的铬系白口铸铁。这种铸铁含铬量为33%,其组织多数为奥氏体和铁铬碳化物,有时也出现铁素体。这种合金除具有一定的耐磨性外,在温度不高于1050℃的高温工作条件下,具有良好的抗氧化性能。第二类为具有良好耐磨性的铬系白口铸铁(简称高铬铸铁)。这种铸铁中除含有12~20%的铬外,还含有适量的钼。这类铸铁凝固后的组织为(fe,cr)7c3型碳化物和γ相。当基体全部为马氏体时,这种合金的耐磨性能最好。

42.耐磨合金钢系列:又分为低合金钢、中、高合金钢。耐磨合金钢可通过调控化学成份和热处理工艺获得必要的材料的冲击韧度和硬度指标。硬度可达hrc=52~58,韧性可达到ak=15~30j/cm2。

43.冷却机构包括进气孔7,外轮毂1内开设有多个进气孔7、环形孔8和多个排气孔9,进气孔7与环形孔8连通,排气孔9与环形孔8连通,外轮毂1上开设有多个安装孔6,安装孔6与进气孔7连通,安装孔6内安装有进风机构,进风机构驱动气流进入进气孔7、环形孔8后从排气孔9排出。

44.进风机构包括进气弯管11,安装孔6内安装有安装座10,安装座10上连通有进气弯管11,进气弯管11进气端固定连接有管头12,管头12的直径大于进气弯管11直径,管头12内开设有进风口1201,进风口1201为喇叭形状,进风口1201与进气弯管11连通,安装座10上开设有通孔,气流从进风口1201进入进气孔7,将皮带轮安装在设备的传动系统上,传动系统通过驱动内轴2转动,带动外轮毂1转动,外轮毂1转动带动进气弯管11转动,空气中的气流会沿着进风口1201进入进气弯管11,后经过进气孔7、环形孔8后从排气孔9排出,气流的快速流动带走了外轮毂1内的热量,加速热量的散发,防止温度过高,提高皮带轮的使用寿命。

45.安装座10内开设有多个缓冲槽1001,外轮毂1内开设有多个与安装孔6连通的定位孔104,缓冲槽1001内弹性连接有第二弹簧13,第二弹簧13的自由端弹性连接有插入定位孔104的定位球14,需要拆卸进气弯管11时,向外拔出进气弯管11,定位球14离开定位孔104,第二弹簧13受力压缩,将进气弯管11取下,同理,安装进气弯管11时,使安装座10插入安装孔6,定位球14插入定位孔104将进气弯管11安装在外轮毂1上,操作简单,便于进气弯管11

的安装和拆卸。

46.进气弯管11的中心轴线与管头12的中心轴线之间的夹角为h,h的数值范围为90

°‑

120

°

之间,使气流更好的进入进气孔7,提高散热效果,排气孔9的孔径小于进气孔7和环形孔8的孔径,排气孔9的数量多于进气孔7的数量。

47.方块3上固定安装有多个弹性绳5,弹性绳5的自由端与方槽102内表壁固定安装,第一弹簧4套接在弹性绳5的外侧,弹性绳5可以防止第一弹簧4移动范围过宽,多个方块3在内轴2上等角度设置,方块3焊接在内轴2上,多个进气孔7绕外轮毂1轴线在外轮毂1内等角度设置。

48.工作原理:使用时,将皮带轮安装在设备的传动系统上,传动系统通过驱动内轴2转动,带动外轮毂1转动,当工作的设备产生震动时,震动传输至内轴2上,而外轮毂1与内轴2之间通过第一弹簧4弹性连接,不直接接触,第一弹簧4具有缓冲功能,大大降低了震动从内轴2传输至外轮毂1上,降低震动对皮带轮的传动,提高皮带轮的使用寿命。

49.以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1