一种非生根自锁双联卡箍的制作方法

1.本技术属于卡箍结构设计技术领域,特别涉及一种非生根自锁双联卡箍。

背景技术:

2.航空发动机使用卡箍结构对管路进行安装固定,卡箍需满足管路的固定、减振、调频等安装要求,同时卡箍的可靠性将直接影响到管路能否安全可靠的工作,并且发动机往往使用大量卡箍固定管路,需考虑卡箍装拆对装配性和维护性的影响。

3.传统的非生根双联卡箍结构如图1所示,卡箍与管路配合处点焊有金属毡(金属橡胶)实现与管路的减振防磨安装,卡箍下半焊接具有内螺纹的定距套,通过螺栓将上下半卡箍相连,同时使用锁片进行螺纹连接保险,共同构成传统的非生根双联卡箍结构。

4.传统的非生根双联卡箍安装使用时,将上半卡箍和下半卡箍分别放置在被固定管路的上面和下面,螺栓穿过锁片将上半卡箍和下半卡箍相连,拧紧螺栓压紧管路,并使用专用工具,通过锁片将螺栓与上半卡箍限位防转,实现螺纹连接结构的保险,完成卡箍结构对管路的安装固定。

5.传统的非生根双联卡箍结构已不能满足发动机日益提高的装配性和维护性等要求,具体缺点如下:

6.1.卡箍的螺纹连接无自锁功能,需使用锁片进行防松保险;

7.2.锁片的装拆需要使用单独的专用工具锁片钳,使得卡箍装拆需使用扳手和锁片钳两种工具,造成工具多;

8.3.锁片为消耗件,使用一次就得报废更换;

9.4.分解状态零散件多,易丢失不便于集件管理;

10.5.装拆费时费力,效率低,装配性和维护性差。

技术实现要素:

11.为了解决上述技术问题,本技术提供了一种非生根自锁双联卡箍,包括上半卡箍组件和下半卡箍组件,所述上半卡箍组件包括上半卡箍及上金属毡,下半卡箍组件包括下半卡箍及下金属毡,上半卡箍及下半卡箍各自具有两个半弧结构,两个半弧结构之间具有安装段,安装段具有通孔,上半卡箍的两个半弧结构内壁分别安装一半弧形的上金属毡,下半卡箍的两个半弧结构内壁分别安装一半弧形的下金属毡,其中,非生根自锁双联卡箍还包括螺栓与托板自锁螺母,托板自锁螺母包括自锁结构以及跑道形凸台,跑道形凸台安装在下半卡箍的安装段通孔内,且与下半卡箍的安装段通孔内壁的跑道形限位孔配合,螺栓穿过上半卡箍的安装段通孔后连接所述自锁螺母。

12.优选的是,所述上金属毡通过点焊的形式焊接在上半卡箍上。

13.优选的是,所述下金属毡通过点焊的形式焊接在下半卡箍上。

14.优选的是,所述下半卡箍的安装段在跑道形限位孔的弧边对应的两侧设置有环形加强结构,以对安装段进行结构补强。

15.优选的是,所述托板自锁螺母外壁设置有环形的挡圈槽,下半卡箍的安装段通孔内设置有对应的环槽,挡圈适配安装在由挡圈槽及所述环槽构成的环形空间内。

16.优选的是,所述挡圈槽位于所述跑道形凸台的背靠自锁结构的一端。

17.优选的是,所述托板自锁螺母还包括位于自锁结构与跑道形凸台之间的压紧板,压紧板具有朝向跑道形凸台方向的压紧面,所述压紧板的尺寸大于所述下半卡箍的安装段通孔尺寸,以使得螺栓与所述自锁螺母连接时,所述压紧面压紧在所述下半卡箍的下表面上。

18.优选的是,所述上金属毡及所述下金属毡均由金属橡胶材料制成。

19.本技术的关键点包括:

20.1.发明的非生根双联卡箍其卡箍间距与传统非生根双联卡箍的卡箍间距相同;

21.2.非生根双联卡箍通过具有自锁功能的托板自锁螺母实现自锁;

22.3.托板自锁螺母具有跑道形凸台、挡圈槽、轴向压紧面结构、自锁结构;

23.4.托板自锁螺母可采用收口、尼龙嵌环等结构实现自锁;

24.5.下半卡箍具有跑道形限位孔结构;

25.6.托板自锁螺母通过跑道形凸台与下半卡箍的跑道形限位孔配合,并使用挡圈结构实现了托板自锁螺母的防转、防掉落安装;

26.7.托板自锁螺母与下半卡箍采用装配结构,可进行更换;

27.8.上半卡箍和下半卡箍环形加强结构。

28.本技术的具体优点和效果如下:

29.1.兼顾传统非生根卡箍结构尺寸和制造工艺,与传统卡箍可实现直接互换使用,提高了发明结构的适用性;

30.2.螺纹连接具有自锁功能,实现了卡箍结构的自锁连接;

31.3.托板自锁螺母可方便进行更换,并对其他结构件无影响;

32.4.取消了锁片装拆所需使用的专用工具,仅使用扳手一种工具即可完成装拆,相比传统结构工具减少了一半;

33.5.取消了消耗件,卡箍结构可多次使用,无报废件,降低了使用成本;

34.6.减少了零散件,相比传统结构减少零散件锁片;

35.7.装拆快速便捷,提高了卡箍结构的装配性和维护性。

附图说明

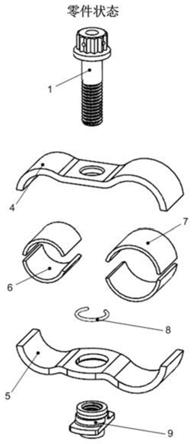

36.图1是传统非生根自锁双联卡箍结构示意图。

37.图2是本技术非生根自锁双联卡箍结构一优选实施例的爆炸示意图。

38.图3是本技术图1所示实施例的安装示意图。

39.图4是本技术图1所示实施例的托板自锁螺母结构示意图。

40.图5是本技术图4所示实施例的俯视图。

41.图6是本技术图4所示实施例的托板自锁螺母安装示意图。

42.图7是本技术图1所示实施例的环形加强结构示意图。

43.其中,1-螺栓,2-上半卡箍组件,3-下半卡箍组件,4-上半卡箍,5-下半卡箍,6-下金属毡,7-上金属毡,8-挡圈,9-托板自锁螺母,10-自锁结构,11-压紧面,12-跑道形凸台,

13-挡圈槽,14-跑道形限位孔,15-环形加强结构。

具体实施方式

44.为使本技术实施的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施方式中的附图,对本技术实施方式中的技术方案进行更加详细的描述。在附图中,自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。所描述的实施方式是本技术一部分实施方式,而不是全部的实施方式。下面通过参考附图描述的实施方式是示例性的,旨在用于解释本技术,而不能理解为对本技术的限制。基于本技术中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本技术保护的范围。下面结合附图对本技术的实施方式进行详细说明。

45.本技术提供了一种非生根自锁双联卡箍,如图2-图7所示,包括上半卡箍组件2和下半卡箍组件3,所述上半卡箍组件2包括上半卡箍4及上金属毡7,下半卡箍组件3包括下半卡箍5及下金属毡6,上半卡箍4及下半卡箍5各自具有两个半弧结构,两个半弧结构之间具有安装段,安装段具有通孔,上半卡箍4的两个半弧结构内壁分别安装一半弧形的上金属毡7,下半卡箍5的两个半弧结构内壁分别安装一半弧形的下金属毡6,其中,非生根自锁双联卡箍还包括螺栓1与托板自锁螺母9,托板自锁螺母9包括自锁结构10以及跑道形凸台12,跑道形凸台12安装在下半卡箍4的安装段通孔内,且与下半卡箍4的安装段通孔内壁的跑道形限位孔14配合,螺栓1穿过上半卡箍4的安装段通孔后连接所述自锁螺母9。

46.在一些可选实施方式中,所述托板自锁螺母9外壁设置有环形的挡圈槽13,下半卡箍4的安装段通孔内设置有对应的环槽,挡圈8适配安装在由挡圈槽13及所述环槽构成的环形空间内。

47.在一些可选实施方式中,所述上金属毡7及所述下金属毡6均由金属橡胶材料制成。

48.本技术非生根自锁双联卡箍由上半卡箍组件2和下半卡箍组件3构成,其中上半卡箍组件2的上半卡箍4点焊上金属毡7;下半卡箍组件3的下半卡箍5点焊有下金属毡6,并使用挡圈8装配托板自锁螺母9共同构成下半卡箍组件3,再通过螺栓1实现非生根自锁双联卡箍的连接安装,整体结构原理如图3所示,共同构成具有自锁、零散件少、无消耗件、装拆快速便捷的非生根自锁双联卡箍。

49.在一些可选实施方式中,所述下半卡箍4的安装段在跑道形限位孔14的弧边对应的两侧设置有环形加强结构15,以对安装段进行结构补强。

50.在一些可选实施方式中,所述挡圈槽13位于所述跑道形凸台12的背靠自锁结构10的一端。

51.在一些可选实施方式中,所述托板自锁螺母9还包括位于自锁结构10与跑道形凸台12之间的压紧板,压紧板具有朝向跑道形凸台12方向的压紧面11,所述压紧板的尺寸大于所述下半卡箍4的安装段通孔尺寸,以使得螺栓1与所述自锁螺母9连接时,所述压紧面11压紧在所述下半卡箍4的下表面上。

52.本技术的托板自锁螺母9的自锁结构10使得其具有自锁功能,同时托板自锁螺母9具有跑道形凸台12,在装入下半卡箍5时与下半卡箍5的跑道形限位孔14配合防止拧紧螺栓1时托板自锁螺母9出现相对转动,再将挡圈8装入托板自锁螺母9的挡圈槽13中,并与轴向

压紧面11共同将托板自锁螺母9固定在下半卡箍5上,通过使用跑道型限位结构和挡圈实现托板自锁螺母9的安装固定,卡箍固定管路过程中托板自锁螺母9的轴向压紧面11与下半卡箍5的下表面贴合,构成具有自锁功能的下半卡箍组件3,结构原理如图4-图6所示。

53.下半卡箍5在跑道形限位孔14两侧设置环形加强结构15,对下半卡箍5的薄弱环节进行结构加强,结构原理如图7所示。

54.本技术的非生根自锁双联卡箍装配过程包括:将上半卡箍组件2和下半卡箍组件3分别放置在待固定的两条管路的上侧和下侧,直接使用扳手按相应拧紧力矩要求拧紧螺栓1即可完成安装,无需其他操作。分解过程包括:直接使用扳手将螺栓1拧出下半卡箍组件3的托板自锁螺母9即可完成分解。

55.本技术提供的结构方案兼顾传统卡箍间距等关键结构尺寸,发明的卡箍可与传统卡箍直接互换使用,无需对其他结构件进行修改。通过托板自锁螺母的自锁结构,使得螺纹连接具备自锁能力,解决了传统卡箍无自锁需要锁片保险的问题,实现了非生根双联卡箍的自锁。托板自锁螺母通过跑道形凸台与跑道形限位孔配合,并使用挡圈实现了托板自锁螺母的防转、防掉落安装。托板自锁螺母采用了装配结构,在自锁失效等情况下可对托板自锁螺母进行快速便捷的更换。通过双联卡箍的自锁,取消了锁片和锁片安装所需使用的特殊工具锁片钳,装拆只需使用扳手一种工具,解决了传统卡箍需使用特殊工具和工具多的问题。通过双联卡箍的自锁,取消了消耗件锁片,发明的卡箍可多次重复使用,满足全生命周期使用要求。通过双联卡箍的自锁,取消了锁片,减少了零散件。本技术的双联卡箍装拆快速便捷,提高了卡箍结构的装配性和维护性。

56.以上所述,仅为本技术的具体实施方式,但本技术的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本技术揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本技术的保护范围之内。因此,本技术的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1