一种变速箱控制阀换挡机构的制作方法

1.本实用新型涉及一种变速箱控制阀换挡机构。

背景技术:

2.变速箱用来改变来自发动机的转速和转矩的机构,它能固定或分档改变输出轴和输入轴传动比,变速箱中均设有控制阀换挡机构,控制阀换挡机构是用于操纵和控制车辆变速箱以使车辆实现变速行驶的专用设备,一侧与变速箱连接,另一侧和车辆变速控制杆连接用于操纵阀体;现有控制阀换挡机构的控制阀结构复杂,进而导致生产成本较高,且装配工序繁琐;同时,油路较长且相互之间容易发生干涉,进而导致油压反应迟钝、故障率较高,亟需等待解决。

技术实现要素:

3.针对上述现有技术的现状,本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种结构简单以降低了生产成本并简化了装配工序,同时大幅缩短了油路并有效避免油路之间发生干涉,进而显著提升了油压反应速度并降低了故障率的变速箱控制阀换挡机构。

4.本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种变速箱控制阀换挡机构,其特征在于,包括换挡控制杆、固定在控制杆后端的齿片以及设于换挡控制杆后侧的控制阀,所述控制阀包括齿轮、阀芯、阀体、调压阀、油路板和盖板;所述阀体固定在油路板的顶部,所述阀芯可转动的设于阀体内;所述盖板密封固定在油路板的底部,所述齿轮套设固定在阀芯的前端并与齿片相互啮合,所述调压阀插接在阀体的前端一侧并与阀体的内部相互连通,所述阀芯的前后两端之间开设有主流道,所述阀芯的前端外周面上开设有环向分布的第一凹槽和第二凹槽,所述第二凹槽设于第一凹槽的后侧,所述第一凹槽的底面上开设有两个互为对角设置的第一通孔,两个所述第一通孔的内端均与主流道相互连通,所述第二凹槽的底面上开设有四个沿圆周方向等角度分布的第二通孔,四个所述第二通孔的内端均与主流道相互连通;所述阀芯的前端外周面上开设有两个从前往后依次分布的第一弧形槽组合,两个所述第一弧形槽组合均设于第二凹槽的后侧,所述第一弧形槽组合包括两个对称分布的第一弧形槽,每个第一弧形槽组合中的两个所述第一弧形槽的其中一个相近端之间均开设有一个第三通孔,两个所述第三通孔的内端与均主流道相互连通,所述阀芯的中部外周面上开设有位于同截面上的第二弧形槽和扇形槽,所述扇形槽的内端与主流道相互连通,所述阀芯的后端外周面上开设有两个对称分布的第三弧形槽,两个所述第三弧形槽的其中一个相近端之间开设有第四通孔,所述第四通孔的内端与主流道相互连通,所述阀芯的后端外周面上开设有两个对称分布的第四弧形槽,两个所述第四弧形槽均设于两个第三弧形槽的后侧,两个所述第四弧形槽的其中一个相近端之间开设有第五通孔,所述第五通孔的内端与主流道相互连通,所述阀芯的后端外周面上开设有位于同截面上的第五弧形槽和第六通孔,所述第六通孔的内端与主流道相互连通。

5.优选地,所述阀体的内部下侧开设有从前往后依次分布的第一腔孔、第二腔孔、第

三腔孔、第四腔孔、第五腔孔、第六腔孔、第七腔孔和第八腔孔;所述第一腔孔与两个第一通孔均相互配合,所述第二腔孔与四个第二通孔均相互配合;所述第三腔孔与前侧的一个第一弧形槽组合中的第三通孔相互配合,所述第四腔孔与后侧的一个第一弧形槽组合中的第三通孔相互配合,所述第五腔孔与扇形槽相互配合,所述第六腔孔与第四通孔相互配合,所述第七腔孔与第五通孔相互配合,所述第八腔孔与第六通孔相互配合。

6.优选地,所述油路板的底部开设有从前往后依次分布的第一流道、第二流道、第三流道、第四流道、第五流道和第六流道,所述第一流道、第二流道、第三流道和第六流道的内端底面上分别开设有第一流通孔、第二流通孔、第三流通孔和第四流通孔。

7.优选地,所述第五流道的内端向外形成有第一支道和第二支道,所述第一支道和第二支道的端部分别设于第三流道的内端的前后两侧,所述第一支道和第二支道的端部底面上分别开设有第五流通孔和第六流通孔。

8.优选地,所述第四流道的内端向外形成有第三支道和第四支道,所述第三支道的端部设于第一支道的端部和第二流道的内端之间,所述第四支道的端部设于第六流道的内端和第三流道的内端之间,所述第三支道的端部底面上开设有第七流通孔,所述第四支道的端部底面上开设有第八流通孔。

9.优选地,所述第一流通孔、第二流通孔、第七流通孔、第五流通孔、第三流通孔、第八流通孔、第四流通孔和第六流通孔从前往后依次设置并分别与第一腔孔、第二腔孔、第三腔孔、第四腔孔、第五腔孔、第六腔孔、第七腔孔和第八腔孔相互配合。

10.优选地,所述阀体的顶部左侧开设有第一气孔,所述第一气孔的内端与第二凹槽相互配合;所述阀体的顶部左右两侧均开设有一个相互对称分布的第二气孔,两个所述第二气孔均设于第一气孔的后侧,两个所述第二气孔的内端分别与前侧的一个第一弧形槽组合中的两个第一弧形槽相互配合。

11.优选地,所述阀体的顶部左右两侧均开设有一个相互对称分布的第三气孔,两个所述第三气孔分别设于两个第二气孔的后侧,两个所述第三气孔的内端分别与后侧的一个第一弧形槽组合中的两个第一弧形槽相互配合。

12.优选地,所述阀体的顶部左右两侧均开设有一个相互对称分布的第四气孔,两个所述第四气孔分别设于两个第三气孔的后侧,两个所述第四气孔的内端分别与两个第三弧形槽相互配合。

13.优选地,所述阀体的顶部左右两侧均开设有一个相互对称分布的第五气孔,两个所述第五气孔分别设于两个第四气孔的后侧,两个所述第五气孔的内端分别与两个第四弧形槽相互配合;所述阀体的顶部左侧开设有第六气孔,所述第六气孔设于左侧的一个第五气孔的后侧,所述第六气孔的内端与第五弧形槽相互配合。

14.与现有技术相比,本实用新型的优点在于:本实用新型结构简单,进而降低了生产成本并简化了装配工序;同时,大幅缩短了油路并有效避免油路之间发生干涉,进而显著提升了油压反应速度并降低了故障率。

附图说明

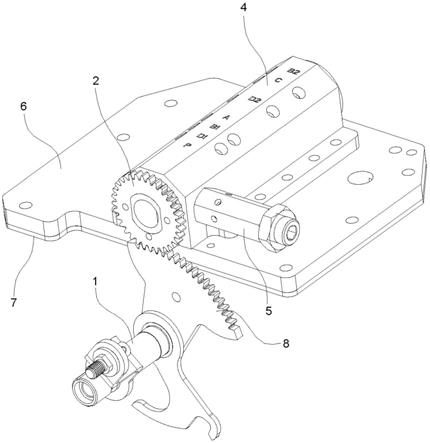

15.图1为本实用新型的右前侧结构图;

16.图2为本实用新型的阀体和油路板的顶部结构图;

17.图3为本实用新型的阀芯的俯侧结构图;

18.图4为本实用新型的阀芯的俯视结构图;

19.图5为本实用新型的m向剖面结构图;

20.图6为本实用新型的k向剖面结构图;

21.图7为本实用新型的p向剖面结构图;

22.图8为本实用新型的r向剖面结构图;

23.图9为本实用新型的n向剖面结构图;

24.图10为本实用新型的o向剖面结构图;

25.图11为本实用新型的q向剖面结构图;

26.图12为本实用新型的s向剖面结构图

27.图13为本实用新型的阀体和油路板的底部结构图。

具体实施方式

28.除非另外定义,本实用新型使用的技术术语或者科学术语应当为本实用新型所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本实用新型中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也可能相应地改变。

29.为了保持本实用新型实施例的以下说明清楚且简明,本实用新型省略了已知功能和已知部件的详细说明。

30.如图1~13所示,一种变速箱控制阀换挡机构,包括换挡控制杆1、固定在控制杆1后端的齿片8以及设于换挡控制杆1后侧的控制阀,控制阀包括齿轮2、阀芯3、阀体4、调压阀5、油路板6和盖板7;阀体4固定在油路板6的顶部,阀芯3可转动的设于阀体4内;盖板7密封固定在油路板6的底部,齿轮2套设固定在阀芯3的前端并与齿片8相互啮合,调压阀5插接在阀体4的前端一侧并与阀体4的内部相互连通,阀芯3的前后两端之间开设有主流道31,阀芯3的前端外周面上开设有环向分布的第一凹槽315和第二凹槽33,第二凹槽33设于第一凹槽315的后侧,第一凹槽315的底面上开设有两个互为对角设置的第一通孔32,两个第一通孔32的内端均与主流道31相互连通,第二凹槽33的底面上开设有四个沿圆周方向等角度分布的第二通孔34,四个第二通孔34的内端均与主流道31相互连通;阀芯3的前端外周面上开设有两个从前往后依次分布的第一弧形槽组合,两个第一弧形槽组合均设于第二凹槽33的后侧,第一弧形槽组合包括两个对称分布的第一弧形槽35,每个第一弧形槽组合中的两个第一弧形槽35的其中一个相近端之间均开设有一个第三通孔36,两个第三通孔36的内端均与主流道31相互连通,阀芯3的中部外周面上开设有位于同截面上的第二弧形槽37和扇形槽38,扇形槽38的内端与主流道31相互连通,阀芯3的后端外周面上开设有两个对称分布的第三弧形槽39,两个第三弧形槽39的其中一个相近端之间开设有第四通孔310,第四通孔310的内端与主流道31相互连通,阀芯3的后端外周面上开设有两个对称分布的第四弧形槽

311,两个第四弧形槽311均设于两个第三弧形槽39的后侧,两个第四弧形槽311的其中一个相近端之间开设有第五通孔312,第五通孔312的内端与主流道31相互连通,阀芯3的后端外周面上开设有位于同截面上的第五弧形槽313和第六通孔314,第六通孔314的内端与主流道31相互连通。

31.阀体4的内部下侧开设有从前往后依次分布的第一腔孔41、第二腔孔42、第三腔孔43、第四腔孔44、第五腔孔45、第六腔孔46、第七腔孔47和第八腔孔48;第一腔孔41与两个第一通孔32均相互配合,第二腔孔42与四个第二通孔34均相互配合;第三腔孔43与前侧的一个第一弧形槽组合中的第三通孔36相互配合,第四腔孔44与后侧的一个第一弧形槽组合中的第三通孔36相互配合,第五腔孔45与扇形槽38相互配合,第六腔孔46与第四通孔310相互配合,第七腔孔47与第五通孔312相互配合,第八腔孔48与第六通孔314相互配合。

32.油路板6的底部开设有从前往后依次分布的第一流道69、第二流道68、第三流道67、第四流道61、第五流道64和第六流道618,第一流道69、第二流道68、第三流道67和第六流道618的内端底面上分别开设有第一流通孔610、第二流通孔611、第三流通孔614和第四流通孔616,第五流道64的内端向外形成有第一支道66和第二支道65,第一支道66和第二支道65的端部分别设于第三流道67的内端的前后两侧,第一支道66和第二支道65的端部底面上分别开设有第五流通孔613和第六流通孔617,第四流道61的内端向外形成有第三支道63和第四支道62,第三支道63的端部设于第一支道66的端部和第二流道68的内端之间,第四支道62的端部设于第六流道618的内端和第三流道67的内端之间,第三支道63的端部底面上开设有第七流通孔612,第四支道62的端部底面上开设有第八流通孔615,第一流通孔610、第二流通孔611、第七流通孔612、第五流通孔613、第三流通孔614、第八流通孔615、第四流通孔616和第六流通孔617从前往后依次设置并分别与第一腔孔41、第二腔孔42、第三腔孔43、第四腔孔44、第五腔孔45、第六腔孔46、第七腔孔47和第八腔孔48相互配合。

33.阀体4的顶部左侧开设有第一气孔49,第一气孔49的内端与第二凹槽33相互配合;阀体4的顶部左右两侧均开设有一个相互对称分布的第二气孔410,两个第二气孔410均设于第一气孔49的后侧,两个第二气孔410的内端分别与前侧的一个第一弧形槽组合中的两个第一弧形槽35相互配合;阀体4的顶部左右两侧均开设有一个相互对称分布的第三气孔411,两个第三气孔411分别设于两个第二气孔410的后侧,两个第三气孔411的内端分别与后侧的一个第一弧形槽组合中的两个第一弧形槽35相互配合;阀体4的顶部左右两侧均开设有一个相互对称分布的第四气孔412,两个第四气孔412分别设于两个第三气孔411的后侧,两个第四气孔412的内端分别与两个第三弧形槽39相互配合;阀体4的顶部左右两侧均开设有一个相互对称分布的第五气孔413,两个第五气孔413分别设于两个第四气孔412的后侧,两个第五气孔413的内端分别与两个第四弧形槽311相互配合;阀体4的顶部左侧开设有第六气孔414,第六气孔414设于左侧的一个第五气孔413的后侧,第六气孔414的内端与第五弧形槽313相互配合。

34.工作原理:

35.通过旋转控制杆1以带动齿片8转动,进而借助齿片8与齿轮2的啮合连接带动阀芯3在阀体4中转动;液压油经由调压阀5进入到阀体4中,进而经由第一凹槽315上的两个第一通孔32进入到主流道31中,当任意一个第一通孔32的外端转动到第一腔孔41的上方时,主流道31中的液压油就会经由其中一个第一通孔32、第一腔孔41和第一流通孔610流入到第

一流道69中以将汽车变速箱档位调节到对应位置。

36.当任意一个第二通孔34的外端转动到第二腔孔42的上方时,主流道31中的液压油就会经由四个第二通孔34流动到第二凹槽33中,再经由第二腔孔42流入到第二流通孔611中,进而经由第二流道68向外输出以将汽车变速箱档位调节到对应位置。

37.当两个第三通孔36的外端分别同时转动到第三腔孔43和第四腔孔44的上方时,主流道31中的液压油就会经由两个第三通孔36分别流动到每个第一弧形槽组合中的两个第一弧形槽35中,再经由第三腔孔43和第四腔孔44分别流入到第七流通孔612和第五流通孔613中,进而分别经由第三支道63和第一支道66进入到第四流道61和第五流道64中并向外输出以将汽车变速箱档位调节到对应位置。

38.当扇形槽38的外端转动到第五腔孔45的上方时,主流道31中的液压油就会依次经由扇形槽38、第五腔孔45和第三流通孔614流动到第三流道67中并向外输出以将汽车变速箱档位调节到对应位置。

39.当第四通孔310的外端转动到第六腔孔46的上方时,主流道31中的液压油就会经由第四通孔310、第六腔孔46和第八流通孔615流动到第四支道62中,进而进入到第四流道61中并向外输出以将汽车变速箱档位调节到对应位置。

40.当第五通孔312的外端转动到第七腔孔47的上方时,主流道31中的液压油就会经由第五通孔312、第七腔孔47和第四流通孔616流动到第四支道62中,进而进入到第六流道618中并向外输出以将汽车变速箱档位调节到对应位置。

41.当第六通孔314的外端转动到第八腔孔48的上方时,主流道31中的液压油就会经由第六通孔314、第八腔孔48和第六流通孔617流动到第二支道65中,进而进入到第五流道64中并向外输出以将汽车变速箱档位调节到对应位置。

42.阀芯3在阀体4中转动时,液压油中的气体会根据阀芯3的转动位置对应的进入到第二凹槽33、前侧的一个第一弧形槽组合中的两个第一弧形槽35、后侧的一个第一弧形槽组合中的两个第一弧形槽35、两个第三弧形槽39、两个第四弧形槽311、第五弧形槽313中,进而分别通过第一气孔49、两个第二气孔410、两个第三气孔、411两个第四气孔412、两个第五气孔413、第六气孔414分别向外排出。

43.本实用新型结构简单,进而降低了生产成本并简化了装配工序;同时,大幅缩短了油路并有效避免油路之间发生干涉,进而显著提升了油压反应速度并降低了故障率。

44.最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的技术人员应当理解,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行同等替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神与范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1