阻尼装置的制作方法

1.本实用新型涉及阻尼装置。

背景技术:

2.在发动机等的驱动源与变速器之间设置有用于吸收发动机等的扭矩变动的阻尼装置。例如专利文献1所示,阻尼装置安装于发动机的曲轴。该阻尼装置通过将惯性环安装于驱动盘来增大惯性量,从而抑制了扭矩变动。

3.现有技术文献

4.专利文献

5.专利文献1:国际公开第2014/034941号

技术实现要素:

6.如上所述,阻尼装置为了抑制扭矩变动而具有惯性环。为了进一步抑制扭矩变动,优选阻尼装置具有更大的惯性量。于是,本实用新型的课题在于提供一种能够获得更大的惯性量的阻尼装置。

7.本实用新型的第一侧面所涉及的阻尼装置具备:输入部件,被配置为能够旋转;输出部件,具有自外周端部起向轴向延伸的安装部,所述输出部件被配置为能够与所述输入部件进行相对旋转;弹性部件,将所述输入部件与所述输出部件弹性地连结;第一惯性部件,安装于所述输入部件的外周端部;以及第二惯性部件,安装于所述输出部件的安装部,从轴向观察时,所述第二惯性部件与所述第一惯性部件重叠。

8.根据该构成,不仅是第一惯性部件安装于输入部件,而且,第二惯性部件安装于输出部件,因此,阻尼装置能够获得更大的惯性量。此外,由于安装有第二惯性部件的安装部向轴向延伸,因此,能够配置为从轴向观察时,使第二惯性部件与第一惯性部件重叠。即,在径向上,能够使第二惯性部件的位置与第一惯性部件的位置大致相同。因此,能够使第二惯性部件的惯性量足够大。由此,阻尼装置能够获得更大的惯性量。

9.优选地,所述输入部件包括在外周端部彼此固定的第一输入盘和第二输入盘,所述输出部件配置在所述第一输入盘与所述第二输入盘之间,所述第一输入盘具有向周向延伸的缝隙,所述安装部经由所述缝隙向轴向延伸。

10.优选地,所述第一输入盘具有环状的突出部,所述突出部与所述缝隙邻接并向周向延伸,且向轴向突出。

11.优选地,所述第一惯性部件在轴向上与所述输入部件的外周端部相邻。

12.优选地,所述阻尼装置还具备第一固定部件,所述第一固定部件向轴向延伸,并将所述第一惯性部件固定于所述输入部件的外周端部。

13.优选地,所述第二惯性部件在径向上配置于所述安装部的外侧。

14.优选地,所述阻尼装置还具备第二固定部件,所述第二固定部件向径向延伸,并将所述第二惯性部件固定于所述安装部。

15.本实用新型的第二侧面所涉及的阻尼装置具备:输入部件,具有在外周端部彼此固定的第一输入盘及第二输入盘,且被配置为能够旋转;输出部件,具有自外周端部起向轴向延伸的安装部,所述输出部件被配置在所述第一输入盘与第二输入盘之间,能够与所述输入部件进行相对旋转;弹性部件,将所述输入部件与所述输出部件弹性地连结;以及第二惯性部件,安装于所述输出部件的安装部,所述第一输入盘具有向周向延伸的缝隙,所述安装部经由所述缝隙向轴向延伸。

16.根据该构成,能够经由安装部将第二惯性部件安装于由第一输入盘和第二输入盘包围的输出部件的外周端部。因此,能够增大第二惯性部件的直径,能够使第二惯性部件的惯性量足够大。其结果是,阻尼装置能够获得更大的惯性量。

17.根据本实用新型,能够获得更大的惯性量。

附图说明

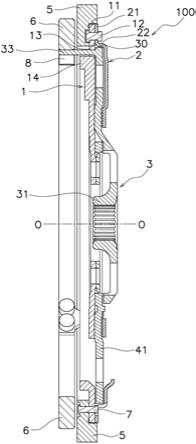

18.图1是阻尼装置的主视图。

19.图2是图1的ii

‑

ii线剖视图。

20.图3是输出部件的立体图。

21.图4是变形例所涉及的阻尼装置的剖视图。

22.附图标记说明

[0023]1…

第一输入盘;11

…

外周端部;13

…

缝隙;14

…

突出部;2

…

第二输入盘;21

…

外周端部;3

…

输出部件;33

…

安装部;4

…

弹性部件;5

…

第一惯性部件;6

…

第二惯性部件;7

…

第一铆钉;8

…

螺栓。

具体实施方式

[0024]

下面,参照附图对实施方式所涉及的阻尼装置进行说明。图1是阻尼装置的主视图,图2是阻尼装置的剖视图。需要指出,在下面的说明中,轴向是指阻尼装置的旋转轴延伸的方向。此外,径向是指将旋转轴作为中心的圆的径向。周向是指将旋转轴作为中心的圆的周向。此外,将图2的左侧称为发动机侧,将图2的右侧称为变速器侧。

[0025]

整体构成

[0026]

如图1及图2所示,阻尼装置100具备第一输入盘1、第二输入盘2、输出部件3、多个弹性部件4、第一惯性部件5以及第二惯性部件6。此外,阻尼装置100具有第一铆钉7(第一固定部件的一例)以及螺栓8(第二固定部件的一例)。阻尼装置100构成为以旋转轴o为中心进行旋转。阻尼装置100配置在发动机等驱动源与变速器之间,从发动机等驱动源向变速器传递扭矩。需要指出,发动机配置于图2的左侧,变速器配置于图2的右侧。

[0027]

第一及第二输入盘

[0028]

第一输入盘1及第二输入盘2形成为环状。第一输入盘1及第二输入盘2配置为能够旋转。第一输入盘1配置于发动机侧,第二输入盘2配置于变速器侧。第一输入盘1的内周端部固定于发动机的曲轴。

[0029]

第一输入盘1与第二输入盘2在轴向上彼此隔开间隔而配置。第一输入盘1与第二输入盘2在外周端部彼此固定。详细而言,第一输入盘1的外周端部11与第二输入盘2的外周端部21彼此抵接。另外,第二铆钉12紧固第一输入盘1的外周端部11与第二输入盘2的外周

端部21。因此,第一输入盘1与第二输入盘2一体地旋转。需要指出,第一输入盘1的外周端部11以及第二输入盘2的外周端部21分别为环状,并向周向连续地延伸。

[0030]

第一输入盘1具有向周向延伸的多个缝隙13。各缝隙13彼此在周向上隔开间隔而配置。第一输入盘1具有环状的突出部14。突出部14与缝隙13邻接,并向周向延伸。详细而言,突出部14在径向上配置于缝隙13的内侧。突出部14向轴向突出。详细而言,突出部14向远离第二输入盘2的一侧突出。

[0031]

第一输入盘1具有向周向延伸的多个窗部15。在本实施方式中,第一输入盘1具有三个窗部15。在窗部15内配置有弹性部件4。需要指出,在本实施方式中,在每一个窗部15配置有两个弹性部件4。

[0032]

第二输入盘2具有多个窗部。第二输入盘2的窗部的数量与第一输入盘1的窗部的数量相同。第二输入盘2的各窗部配置在和第一输入盘1的各窗部大致相同的位置。即,从轴向观察时,第一输入盘1的窗部与第二输入盘2的窗部彼此重叠。另外,在第二输入盘2的窗部内配置有弹性部件4。

[0033]

输出部件

[0034]

输出部件3配置在第一输入盘1与第二输入盘2之间。输出部件3的外周面30与第二输入盘2对置。详细而言,第二输入盘2具有台阶部22,输出部件3的外周面30与该台阶部22对置。这样,输出部件3的外周端部被第一输入盘1和第二输入盘2包围。从径向外侧观察时,输出部件3的外周面30被第二输入盘2覆盖,不会露出来。

[0035]

输出部件3配置为能够旋转。此外,输出部件3能够在规定的角度范围内与第一输入盘1及第二输入盘2进行相对旋转。

[0036]

如图3所示,输出部件3具有轮毂部31和凸缘部32。输出部件3为所谓的轮毂凸缘。轮毂部31为圆筒状。轮毂部31的内周面上形成有花键。在该轮毂部31花键嵌合有变速器的输入轴等。

[0037]

凸缘部32自轮毂部31起向径向延伸。凸缘部32为圆板状。凸缘部32具有凸缘主体部321以及多个臂部322。凸缘主体部321自轮毂部31起向径向延伸。凸缘主体部321为圆板状。凸缘主体部321具有排列于周向的多个贯通孔。

[0038]

臂部322自凸缘主体部321起向径向延伸。各臂部322在周向上隔开间隔而配置。在相邻的臂部322之间配置有弹性部件4。在本实施方式中,在相邻的臂部322之间配置有两个弹性部件4。从轴向观察时,相邻的臂部322之间的空间与第一输入盘1的窗部15及第二输入盘2的窗部重叠。

[0039]

输出部件3具有多个安装部33。安装部33自输出部件3的外周端部起向轴向延伸。安装部33自凸缘部32起向轴向延伸。详细而言,安装部33自臂部322的外周端部起向轴向延伸。各安装部33在周向上彼此隔开间隔而配置。

[0040]

如图2所示,安装部33经由第一输入盘1的缝隙13而向发动机侧延伸。安装部33具有在径向上贯通的贯通孔。螺栓8向径向延伸,将第二惯性部件6固定于安装部33。详细而言,螺栓8经由安装部33的贯通孔而向径向延伸,并与第二惯性部件6拧合。

[0041]

弹性部件

[0042]

如图1所示,弹性部件4与第一输入盘1及第二输入盘2、以及输出部件3弹性地连结。弹性部件4配置于第一输入盘1的窗部15内、以及第二输入盘2的窗部内。此外,弹性部件

4配置于输出部件3的相邻的臂部322之间。因此,来自第一输入盘1及第二输入盘2的扭矩经由弹性部件4而向输出部件3传递。需要指出,弹性部件4例如是螺旋弹簧。弹性部件4向周向延伸。

[0043]

在本实施方式中,配置于各窗部内的两个弹性部件4通过中间部件41而串联连接。中间部件41配置为能够与第一输入盘1、第二输入盘2以及输出部件3进行相对旋转。

[0044]

在弹性部件4的各端部安装有弹簧座42。弹性部件4经由弹簧座42与第一输入盘1、第二输入盘2、以及输出部件3抵接。

[0045]

第一惯性部件

[0046]

如图1及图2所示,第一惯性部件5为环状。第一惯性部件5向周向延伸。第一惯性部件5安装于第一输入盘1的外周端部11。详细而言,第一惯性部件5在轴向上与第一输入盘1的外周端部11对置。需要指出,第一惯性部件5相对于第一输入盘1的外周端部11配置在发动机侧(图2中的左侧)。即,在轴向上,按照第一惯性部件5、第一输入盘1、第二输入盘2的顺序而配置。

[0047]

第一惯性部件5具有向周向延伸的环状的槽部51。槽部51在径向内侧开口。此外,槽部51在轴向上开口。详细而言,槽部51在轴向的变速器侧开口。在该槽部51内容纳有第一输入盘1的外周端部11和第二输入盘2的外周端部21。因此,从径向观察时,第一惯性部件5与第一输入盘1重叠。

[0048]

第一铆钉7向轴向延伸。第一铆钉7将第一惯性部件5固定于第一输入盘1的外周端部11。详细而言,第一铆钉7紧固第一惯性部件5与第一输入盘1的外周端部11。另外,第二铆钉12紧固第一输入盘1的外周端部11与第二输入盘2的外周端部21。

[0049]

第二惯性部件

[0050]

第二惯性部件6为环状。第二惯性部件6向周向延伸。第二惯性部件6安装于输出部件3的安装部33。详细而言,第二惯性部件6在径向上配置于安装部33的外侧。即,第二惯性部件6被安装部33从径向的内侧支承。

[0051]

第二惯性部件6通过螺栓8固定于安装部33。需要指出,螺栓8贯通安装部33且与第二惯性部件6拧合。这样,从轴向观察时,安装于安装部33的第二惯性部件6与第一惯性部件5重叠。即,径向上的第二惯性部件6的位置与第一惯性部件5的位置大致相同。第二惯性部件6的外径小于第一惯性部件5的外径。即,第二惯性部件6的惯性量小于第一惯性部件5的惯性量。

[0052]

在轴向上,第二惯性部件6与第一惯性部件5相邻。详细而言,第二惯性部件6相对于第一惯性部件5配置在发动机侧。此外,第二惯性部件6相对于第一输入盘1配置在发动机侧。即,在轴向上,从发动机侧开始按照第二惯性部件6、第一惯性部件5、第一输入盘1、输出部件3、第二输入盘2的顺序而配置。第二惯性部件6与隔开第一惯性部件5间隔而配置。

[0053]

变形例

[0054]

以上,对本实用新型的实施方式进行了说明,但是,本实用新型并不限定于这些内容,在不脱离本实用新型的宗旨的范围内可以有各种的变更。

[0055]

变形例1

[0056]

在上述实施方式中,第一输入盘1配置于发动机侧,第二输入盘2配置于变速器侧,但是,阻尼装置100的构成并不限定于此。例如,也可以是第一输入盘1配置于变速器侧,第

二输入盘2配置于发动机侧。在这种情况下,第二惯性部件6相对于第一惯性部件5配置于变速器侧。即,输出部件3的安装部33向变速器侧延伸。

[0057]

变形例2

[0058]

在上述实施方式中,输出部件3的外周面30与第二输入盘2对置,但是,阻尼装置100的构成并不限定于此。例如,也可以是输出部件3的外周面30与第一输入盘1对置。

[0059]

变形例3

[0060]

在上述实施方式中,第二惯性部件6的惯性量小于第一惯性部件5的惯性量,但是,阻尼装置100的构成并不限定于此。例如,第二惯性部件6的惯性量也可以与第一惯性部件5的惯性量相同,还可以大于第一惯性部件5的惯性量。

[0061]

变形例4

[0062]

在上述实施方式中,第一惯性部件5安装于第一输入盘1,但是,第一惯性部件5也可以安装于第二输入盘2。详细而言,第一惯性部件5也可以安装于第二输入盘2的外周端部21。

[0063]

变形例5

[0064]

如图4所示,阻尼装置100也可以不具有第一惯性部件。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1