折叠设备的制作方法

1.本技术涉及通讯电子领域,尤指一种折叠设备。

背景技术:

2.折叠手机为当前的热点产品,各大厂家均推出了折叠手机产品,但折叠手机因柔性屏性能及铰链性能存在容易坏屏、寿命短的问题。目前柔性屏的技术发展尚不足以随意折叠,而是需要保持柔性屏以一定的弧度折叠,且保证柔性屏在展开状态与折叠状态保持一样的长度,于是出现了水滴形折叠状态,但是现有技术对水滴形折叠柔性屏缺乏有效的保持支撑,同样存在容易损坏的问题。

3.且,铰链结构均非常复杂,零组件非常多,导致成本高且性能稳定性差的问题。

技术实现要素:

4.鉴于此,有必要提供一种性能稳定、可有效保护柔性屏的折叠设备。

5.为解决上述技术问题,本技术提供了一种折叠设备,包括第一外壳、第二外壳、背盖、固定于所述背盖内且横向两侧分别铰接所述第一外壳与第二外壳的铰链机构及柔性屏幕组件,所述第一外壳与所述第二外壳均包括支撑部及位于所述支撑部内侧的安装部,所述安装部是自所述支撑部向下凹陷形成的,所述支撑部下侧开设有安装电子元器件的腔体,所述柔性屏组件横向两侧部分固定于所述支撑部上表面,所述柔性屏组件中间部分紧贴于所述铰接机构上侧但不固定,展开状态时,所述背盖及铰接机构收容于所述安装部内,所述第一外壳与第二外壳的安装部紧贴在一起,折叠状态时,所述背盖暴露于外界,所述铰接机构形成下宽上窄的空间,所述柔性屏组件中间部分被折叠成水滴状。

6.优选地,所述第一外壳与第二外壳还包括位于所述支撑部与所述安装部外的外缘壁、沿所述外缘壁与所述支撑部上表面边缘之间向下开设的压槽,所述折叠设备还包括压入所述压槽内的胶条,所述胶条至少部分覆盖所述柔性屏组件的边缘部分。

7.优选地,所述安装部包括安装面、沿纵向凹设于所述安装面上的凹陷沟及设于所述凹陷沟外侧的凸起,所述背盖包括背盖底壁、自所述背盖底壁向上延伸形成的外周壁及通过所述背盖底壁与外周壁围设成的收容腔,所述背盖底壁中间部分向上凹陷,展开状态时,所述背盖底壁的中间部分对应位于所述第一外壳与第二外壳的凸起上方,所述背盖底壁的两侧部分容入所述第一外壳与第二外壳的凹陷沟内。

8.优选地,所述安装部的安装面与所述背盖底壁上设有若干固定孔,所述铰接机构包括固定于所述背盖收容腔内的固定孔上的固定座、固定于所述第一外壳与第二外壳的安装部的固定孔上的连接座、活动铰接于所述固定座与连接座上的连杆与/或合页。

9.优选地,所述折叠设备处于折叠状态时,所述柔性屏组件包括固定贴合于所述支撑部表面上的平面屏段、位于折弯位置处的大弧面屏段及自所述大弧面屏段圆滑过渡至所述平面屏段的收缩屏段,所述铰链机构还包括支撑所述收缩屏段按预定轨迹延伸或形变的屏幕保护板。

10.优选地,从展开状态看,所述屏幕保护板上侧面为固定所述柔性屏组件的支撑面,所述屏幕保护板还包括自所述屏幕保护板下侧面外端向下凸出形成的至少一对第一凸轴部及自所述屏幕保护板下侧面靠内一侧向下凸出形成的第三凸轴部,所述第三凸轴部位于一对所述第一凸轴部之间,所述第一凸轴部上开设有一对第一轨道槽,所述第三凸轴部上开设有第三轨道槽,两个所述第一轨道槽与所述连接座耦合,所述第三轨道槽通过栓条与所述合页连接,所述合页外端边缘形成有限位边,所述连接座设有限位槽与所述限位边耦合,所述屏幕保护板的支撑面处于水平支撑状态,铰链折叠时,所述所述合页向外拉所述屏幕保护板的下侧以使一对所述屏幕保护板呈现下宽上窄的形态。

11.优选地,所述连接座纵向两端分别设有朝向一致的轨道弧,所述屏幕保护板的第一轨道槽收容所述轨道弧使所述轨道弧可于所述第一轨道槽内转动。

12.优选地,其中第一个轨道弧设于所述连接座的第一纵端外缘,第二个轨道弧设于所述连接座的第二纵端内侧,所述连接座的第二纵端内侧设有转动避位空间,第二个所述轨道弧设于转动避位空间的纵向外侧壁上。

13.优选地,所述连接座的第一纵端设有容纳所述连杆一端的转动避位空间,第一纵端的所述转动避位空间的纵向两侧开设有栓孔,所述连杆一端通过栓条限位于所述栓孔内,所述栓条从所述连接座的第一纵端外侧插入,所述连接座沿横向内侧延伸形成有一对竖梁,一对所述竖梁的相对侧面上分别开设有所述限位槽,所述合页纵向两侧设有限位边,所述限位边插入所述限位槽内移动。

14.优选地,所述合页包括转动限位于所述固定座一侧的固定轴端、自所述固定轴端延伸形成的配合板、形成于所述配合板纵向两侧的所述限位边、开设于所述配合板中间的开口、自所述开口两侧的配合板向内凸出形成的凸包及纵向贯通所述凸包形成的转动孔。

15.优选地,所述屏幕保护板上的第三凸轴部卡入所述配合板的开口内,通过栓条将所述第三轨道槽结合于所述凸包上的转动孔内,所述第三轨道槽内侧位置与所述屏幕保护板内侧表面之间的距离小于所述第三轨道槽外侧位置与所述屏幕保护板内侧表面之间的距离。

16.优选地,所述连杆包括转动限位于所述固定座内的一对转动弧片、自所述转动弧片延伸形成的转动臂、形成于所述转动臂末端的轴端及贯通所述轴端的通孔,所述转动弧片的轴端纳入所述连接座第一纵端的转动避位空间内,所述通孔通过栓条限位于所述连接座第一纵端的转动避位空间内。

17.优选地,所述合页的固定轴端通过一对主轴转动连接于所述固定座一端,还包括一对副轴转动限位于所述固定座一端,所述主轴与副轴上均固定有齿轮,一对所述副轴上的齿轮相互咬合,一对所述主轴上的齿轮分别与相邻副轴上的齿轮咬合,使所述固定座两侧的合页同步转动。

18.本技术折叠设备的第一外壳与第二外壳在横向外侧内表面设置支撑部,在横向内侧设置低于所述支撑部表面的安装部,而所述支撑部的下侧则加工成装载元器件的腔体,展开时,铰链机构直接向上升起进入所述安装部内,有效解决了铰链机构及背盖的收纳问题。

附图说明

19.此处所说明的附图用来提供对本技术的进一步理解,构成本技术的一部分,本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。

20.图1为本技术折叠设备处于打开状态的立体图;

21.图2为本技术折叠设备处于闭合状态的立体图;

22.图3为本技术折叠设备处于打开状态下的立体分解图;

23.图4为本技术折叠设备的外壳的立体图;

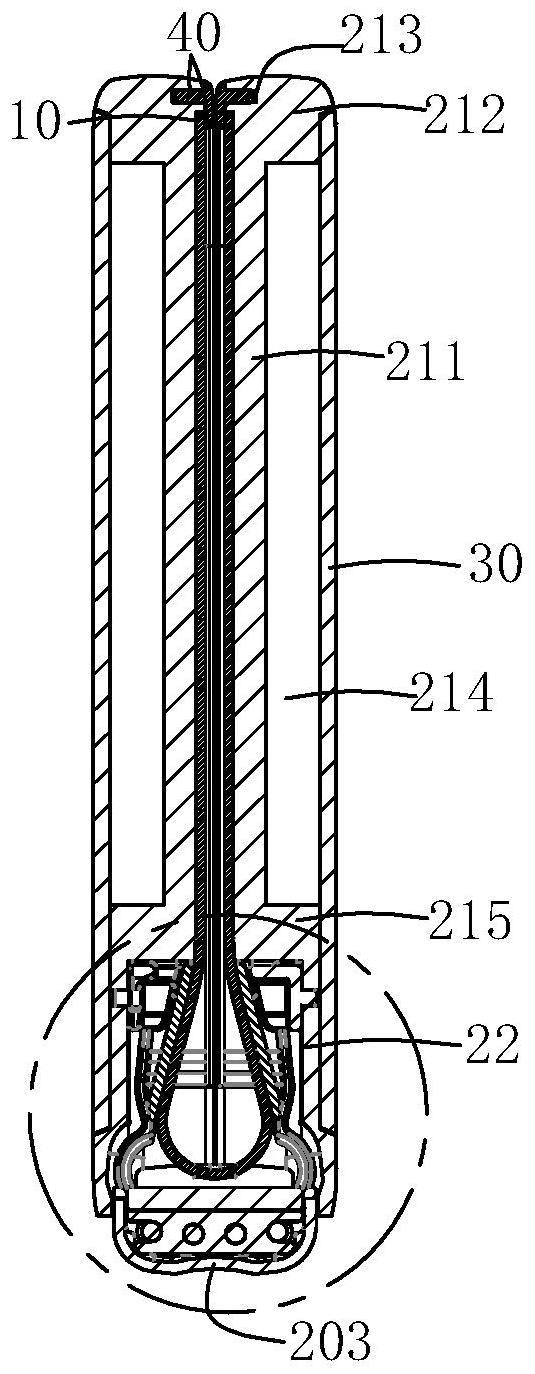

24.图5为沿图2所示b-b虚线的剖视图;

25.图6为图5所示虚线圈的局部放大图;

26.图7为沿图1所示a-a虚线的剖视图;

27.图8为图7所示虚线圈的局部放大图;

28.图9为本技术铰接机构处于折叠状态的立体图及其局部放大图;

29.图10为本技术折叠设备的背盖的立体图;

30.图11为本技术铰接机构处于打开状态下的立体图;

31.图12为本技术铰接机构处于打开状态下的立体分解图;

32.图13为本技术铰接机构的支撑板的立体图;

33.图14为本技术铰接机构的铰链与阻尼机构的立体组合图;

34.图15为本技术铰接机构的铰链与阻尼机构的立体分解图;

35.图16为本技术铰链的立体分解图;

36.图17为本技术铰链部分零组件的立体图;

37.图18为本技术铰链部分零组件另一角度的立体图;

38.图19为本技术铰链的固定块的立体图;

39.图20为本技术铰链的固定块另一角度的立体图;

40.图21为本技术阻尼机构的立体组合图;

41.图22为本技术阻尼机构的立体分解图;

42.图23至图25分别为沿图9的虚线c-c、d-d、e-e的剖视图。

43.附图标识说明

44.柔性屏组件-10;平面屏段-11;大弧面屏段-12;收缩屏段-13;外壳-20;第一外壳-201;第二外壳-202;第三外壳-203;支撑部-21;支撑面-211;外缘壁-212;压槽-213;腔体-214;隔栏-215;安装部-22;安装面-221;凹陷沟-222;凸起-223;固定孔-224;避让槽-225;限位槽-226;背盖-23;背盖底壁-231;外周壁-232;收容腔-233;线缆通道-234;固定孔-235;盖板-30;胶条-40;铰接机构-a;屏幕保护板-50;板体-51;支撑弧面-511;斜面-515;第一凸轴部-52;第一轨道槽-521;第二凸轴部-53;第二轨道槽-531;第三凸轴部-54;第三轨道槽-541;第一缺口-512;第二缺口-513;第三缺口-514;铰链-60;下固定座-61;下弧面-611;中间凸台-612;螺孔-613,614,623,624;定位孔-615;第一轴孔-616;第二轴孔-617;上固定座-62;中间凹陷部-621;上弧面-622;定位柱-625;凸柱-626;连杆-63;转动弧片-631;转动臂-632;轴端-633;通孔-634;折弯部-635;栓条-636;第一连接座-64;第二连接座-65;连接座体-641,651;定位柱-642,652;固定孔-643,653;转动避位空间-644,655;轨道弧-645,656;栓孔-646;配合部-647;横梁-6471;竖梁-6472;第一限位槽-6473;限位壁-6474;

锁孔-6475;被配合部-654;第二限位槽-6541;配合顶部-6542;开槽-6543;锁孔-6544;阻尼机构-70;主轴-71;轴体-711,721;卡簧安装端-712;锁栓-713;限位转动端-714;齿轮-715,722;副轴-72;固定板-73;板体-731;第一凸出部-732;轴孔-733,734;合页-74;固定轴端-741;固定轴孔-742;折弯连接部-743;配合板-744;开口-745;凸包-746;转动孔-747;限位边-748;间隔固定块-75;隔块-76;隔板-751,761;轴孔-752,762;间隔块-753;螺孔-754;凸轮齿-763,772,748;固定套-77;栓孔-771;弹簧-78;卡簧-79;中间铰链-80。

具体实施方式

45.为使本技术的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术具体实施例及相应的附图对本技术技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

46.本技术以图1所示x方向为横向方向,以y方向为纵向方向。

47.请参阅图1至图9所示,本技术折叠设备包括具有第一外壳201与第二外壳202的壳体20、将所述第一外壳201与第二外壳202铰接在一起铰接机构a及设于所述第一外壳201与所述第二外壳202内表面上的柔性屏组件10。所述第一外壳201与所述第二外壳202之间呈平行180度打开状态时,所述柔性屏组件10展开显示;所述第一外壳201与所述第二外壳202闭合折叠时,所述柔性屏组件10处于折叠状态。

48.所述柔性屏组件10包括柔性屏及衬垫,且所述柔性屏组件10至少部分固定于所述第一外壳201与所述第二外壳202的表面上,所述柔性屏组件10在所述第一外壳201与所述第二外壳202的铰接处为分离不固定状态。

49.所述外壳20包括对称设计的所述第一外壳201与所述第二外壳202及用于固定装载所述铰接机构a的第三外壳203(背盖23)。所述第一外壳201与所述第二外壳202均包括支撑部21及位于所述支撑部21横向一侧的安装部22。所述第一外壳201与所述第二外壳202的安装部22相邻,且在所述第一外壳201与所述第二外壳202平行展开状态时相互贴合。所述支撑部21包括位于上侧的支撑面211、开设于所述支撑面211下侧的腔体214及围设于所述支撑部21外周与所述安装部22纵向两端的外缘壁212。所述外缘壁212内侧向下开设有压槽213。所述压槽213内插入有胶条40,所述胶条40至少部分压持于所述柔性屏组件10的边缘以防止所述柔性屏组件10边缘开裂。

50.所述支撑面211为平面结构,所述压槽213开设于所述支撑面211与所述外缘壁212之间。腔体214外侧为开放状态,所述腔体214用于安装电子元器件,如手机主板等。所述腔体214外侧覆盖有盖板30,所述盖板30将所述腔体214封闭且所述盖板30的外表面与所述第一外壳201与第二外壳202的外侧面平齐。

51.所述安装部22的内侧面相较于所述支撑面211凹陷,且所述腔体214与所述安装部22上侧空间至少在横向方向上部分重合。所述安装部22与所述腔体214之间形成有隔栏215,所述支撑部21与所述安装部22通过所述隔栏215连接为一体。所述安装部22包括位于内侧的安装面221、沿纵向设于所述安装面221外缘的凹陷沟222及沿纵向设于所述凹陷沟222外侧的凸起223。所述隔栏215还开设有若干连接孔以连通所述安装部22与所述腔体214之间,用于电缆等的铺设通道。所述安装面221沿横向开设有至少三个避让槽225,所述安装

面221上还开设有若干固定孔224,所述隔栏215暴露于所述安装部22一侧还开设有若干限位槽226。

52.继续参阅图10所示,所述第三外壳203(背盖23)用于组装固定所述铰接机构a、中间铰链80,且所述第一外壳201与第二外壳202的安装部22分别与固定在所述背盖23内的铰接机构a铰接转动。所述背盖23包括背盖底壁231、自所述背盖底壁231外周弧形延伸形成的外周壁232及通过所述背盖底壁231与所述外周壁232围设成的收容腔233。所述背盖底壁231上凸出于所述收容腔233形成有若干固定孔235,所述背盖23中间部分还设有线缆通道234。

53.所述背盖23在所述第一外壳201与所述第二外壳202处于折叠状态时暴露于外界;在所述第一外壳201与所述第二外壳202处于展开状态时,所述背盖23被收容于所述安装部22内。所述背盖底壁231具有弧形结构以使其与所述安装部22的凹陷沟222与凸起223相互匹配,即所述背盖底壁231中间向上凹陷,两侧呈弧形面,背盖底壁231两侧弧形部分容入所述凹陷沟222内,中间向上凹陷部分对应于所述凸起223。

54.请继续参阅图11、图12所示,本技术折叠设备的铰接机构a包括一对屏幕保护板50、铰接一对所述屏幕保护板50的铰链60、阻尼机构70及中间铰链80。所述铰链60与所述阻尼机构70结合为一体结构。一个折叠设备的一对屏幕保护板50在纵向两端分别连接一个铰链60与一个阻尼机构,一对所述屏幕保护板50中间位置连接一个中间铰链。所述铰接机构a安装固定于所述背盖23的收容腔233内。所述铰接机构a的另一端固定于所述第一外壳201、第二外壳202的安装部22上。

55.请继续参阅图6、图9、图13、图17、图18所示,重点参阅图6所示,所述柔性屏组件10在折叠时,包括相互平行设置的平面屏段11、处于折弯位置处的大弧面屏段12及连接所述平面屏段11与所述大弧面屏段12的收缩屏段13。所述大弧面屏段12折弯r角较大以避免折损屏幕,且其横向宽度具有最大宽度,所述收缩屏段13自所述大弧面屏段12最宽位置处逐渐相对收缩直至两个平面屏段11平行,所述收缩屏段13中间区段为平面,两侧具有一定的折弯弧度。所述屏幕保护板50用于支撑所述柔性屏组件10的折弯状态并使所述柔性屏幕组件10保持水滴形折弯状态(如图6所示)。所述屏幕保护板50包括板体51及自所述板体51外侧面凸出形成的若干凸轴部。一对所述屏幕保护板50的板体51在折叠状态时相对的两个内侧面为支撑表面,所述支撑表面用于支撑柔性屏组件10的收缩屏段13。

56.所述板体51的支撑表面上侧缘设有向外弯曲的支撑弧面511以对应所述收缩屏段13与所述平面屏段11的过度位置处,实现圆滑过渡。所述板体51的外侧面下侧设置成斜面515以起到避让的作用。所述板体51的外侧面向外侧凸出形成有两对第一凸轴部52、一对第二凸轴部53及一对第三凸轴部54,所述第一凸轴部52的内侧开设有第一轨道槽521,一对所述第二凸轴部53相对的两个侧面上开设有第二轨道槽531,一对第三凸轴部54上贯通开设有第三轨道槽541。所述第一凸轴部52与所述第二凸轴部53的上端超出所述板体51的上端,而所述第一凸轴部52与所述第二凸轴部53超出所述板体51上侧部分呈向外倾斜状态以使所述超出部分不会超过所述支撑弧面511而接触所述柔性屏组件10。所述板体51纵向两端分别设置有一对所述第一凸轴部52,每一对第一凸轴部52朝向相同的面上开设所述第一轨道槽521,所述第一轨道槽521为弧形槽且延伸方向不开放。一对所述第二凸轴部53位于两对所述第一凸轴部52之间,所述第二凸轴部53位于所述板体51上的位置大致与所述第一凸

轴部52在纵向方向投影重叠。所述第二凸轴部53上的第二轨道槽531的上端开放以便于所述中间铰链80安装,且一对所述第二凸轴部53上的一对第二轨道槽531相对设置。所述第三凸轴部54向外凸出的高度大于所述第一凸轴部52与第二凸轴部53,所述第三轨道槽541是纵向贯穿所述第三凸轴部54的且轨道行程大于所述第一轨道槽521。两个所述第三凸轴部54分别位于两对所述第一凸轴部52之间,所述第三凸轴部54靠近所述板体51的下侧。

57.所述板体51下侧还开设有位于每对第一凸轴部52之间的第一缺口512、对应所述第三凸轴部54的第三缺口514及对应一对所述第二凸轴部53的第二缺口513。所述缺口结构的设计主要用于避位。

58.请继续参阅图14至图20所示,所述铰链60包括安装固定于所述背盖23内下固定座61、上固定座62、固定于所述第一外壳201或第二外壳202的安装部22内的连接座(所述连接座包括相互组合在一起的第一连接座64与第二连接座65)、两端分别活动铰接于所述连接座64、下固定座64与上固定座65之间的连杆63、所述屏幕保护板50及铰接所述屏幕保护板50与所述背板23的合页74。

59.所述下固定座61包括在横向两侧分别设有一对下弧面611、位于两对下弧面611中间并分隔两对下弧面611的中间凸台612及贯穿所述下固定座64的若干螺孔613,614。所述螺孔613,614包括位于所述下固定座61四角处,以及纵向中间外侧位置等。同时,所述下固定座61纵向两端中间还开设有定位孔615。所述下弧面611内侧平齐于所述中间凸台612,外侧凸出于所述下固定座61外缘,形成圆弧结构。所述下固定座61在朝向所述阻尼机构70的侧面上开设有一对第一轴孔616及分别位于所述第一轴孔616两侧的一对第二轴孔617,所述第二轴孔617外侧开口以呈开放状态。

60.所述上固定座62包括与所述中间凸台612匹配的中间凹陷部621、位于所述中间凹陷部621横向两侧的凸柱626、形成于所述凸柱626上并与所述下弧面611匹配的上弧面622、螺孔623,624及对应所述定位孔615的定位柱625。所述上固定座62与所述下固定座61相互配合并通过螺栓固定在一起,组装后,所述下弧面611与所述上弧面622相互匹配形成一个可供所述连杆63一端转动的弧槽结构。所述上固定座62与所述下固定座61通过螺栓被固定于所述背盖23的固定孔235内,所述背盖23对应于所述定位孔615上同样设有定位柱(未标号)进行定位。

61.所述连杆63包括限位于所述上弧面622与下弧面611之间的弧槽结构内的转动弧片631、自所述转动弧片631末端向外折弯形成的折弯部635、自所述折弯部635向外延伸形成的转动臂632、形成于所述转动臂632自由端的轴端633及纵向穿越所述轴端633的通孔634。所述通孔634内插入有栓条636,所述轴端633绕所述栓条636转动,所述栓条636的两端限位于所述连接座64上。所述转动弧片631在所述弧槽结构内转动而使一对所述屏幕保护板及第一、第二外壳201,202展开或折叠。每个连杆63在第一端包括两个转动弧片631并对应位于横向同一侧的一对弧槽结构。

62.所述连接座包括相互独立的第一连接座64与第二连接座65,所述第一连接座64包括固定于所述安装部22上的连接座体641、与所述安装部22上的定位孔匹配的定位柱642、贯穿所述连接座体641并与所述安装部22上的固定孔224通过螺栓锁定的固定孔643、开设于所述连接座体641纵向一端内侧的转动避位空间644、贯穿所述转动避位空间644纵向两侧壁的栓孔646、自所述连接座体641纵向外端延伸形成的轨道弧645及位于所述连接座体

641纵向另一端的配合部647。所述配合部647包括自所述连接座体641顶壁纵向延伸形成的横梁6471、自所述连接座体641纵向一侧沿竖向方向延伸形成的竖梁6472、开设于所述竖梁6472壁面上的第一限位槽6473、自所述横梁6471横向两侧向下延伸形成的限位壁6474及上下贯穿所述横梁6471的锁孔6475。

63.所述第二连接座65包括固定于所述安装部22上的连接座体651、与所述安装部22上的定位孔匹配的定位柱6452、贯穿所述连接座体651并与所述安装部22上的固定孔224通过螺栓锁定的固定孔653、开设于所述连接座体651纵向一端内侧的转动避位空间655及与所述第一连接座64的配合部647配合的被配合部654及自所述转动避位空间655纵向一侧壁面上延伸至所述转动避位空间655内的轨道弧656。所述被配合部654包括与所述第一连接座64的竖梁6472相对的竖梁6545、开设于所述竖梁6545壁面上的第二限位槽-6541、位于顶部并与所述横梁6471纵向一端配合的配合顶部6542。所述配合顶部6542上开设有锁孔6544,所述锁孔6544与所述横梁6471上的锁孔6475通过螺栓锁固。所述配合顶部6542与所述竖梁6545之间设有开槽6543以使所述限位壁6474将所述配合顶部6542收纳以定位。

64.所述合页74通过一主轴71可转动限位于所述背盖23内,所述合页74包括固定于所述主轴71上的固定轴端741、自所述固定轴端741向外折弯形成的折弯连接部743、自所述折弯连接部743延伸形成的配合板744、开设于所述配合板744上的开口745、自所述开口745纵向两侧的配合板744内侧凸出形成的凸包746、沿纵向贯穿两个凸包746形成转动孔747及形成于所述配合板744纵向两侧的限位边748。

65.本技术铰链60组装过程如下:

66.所述连杆63的轴端633通过栓条636限位于所述转动避位空间644纵向两侧的栓孔646内,所述栓条636从纵向一侧插入一个栓孔646、轴端633及另一个栓孔646内;将所述合页74的限位边748插入所述第一连接座64的第一限位槽6473内;将所述屏幕保护板50的第一凸轴部52的第一轨道槽521套入所述第一连接座61纵向外侧的轨道弧645外,所述屏幕保护板50的第三凸轴部54容入所述合页74的开口745内,将栓条636从所述合页74的凸包746的转动孔747插入并穿越所述第三凸轴部54的第三轨道槽541;将所述第二连接座65沿纵向推至所述第一连接座64的配合部647下,此时,所述屏幕保护板50的另一个第一凸轴部52容入所述转动避位空间655内,且所述第一轨道槽521卡入轨道弧656外,所述第一连接座64的限位壁6474卡住所述第二连接座65的配合顶部6542,同时通过螺栓锁入所述配合部647与被配合部6542的锁孔6475,6544锁定,而所述合页74上的栓孔636两侧则被所述第一连接座64与第二连接座65所限位。所述中间铰链80的组装于所述铰链60组装原理一致,且更为简单,此处不再描述。所述下固定座61与上固定座62统称为固定座,所述固定座固定于所述背盖23上不可动,所述主轴71可以转动限位于所述背盖23内或所述固定座上。所述连杆63的转动弧片631先夹持于所述下固定座61的下弧面611与上固定座62的上弧面622之间的弧槽结构内,将所述固定座通过螺栓锁定在所述背盖23的收容腔233内,所述主轴71转动限位于所述固定座上,所述合页74的固定轴端741固定于所述主轴71外;每个所述屏幕保护板50纵向两端分别组装有一个铰链60,中间组装所述中间铰链80。

67.请继续参阅图21、图22所示,本技术阻尼机构70包括一对主轴71、位于一对主轴71之间的一对副轴72、分别固定于一对主轴71与副轴72上的齿轮715,722、套设固定于一对所述主轴71上的所述合页74、套设于一对所述主轴71上并与所述合页74咬合的第一隔块76、

套设于一对所述主轴71上并一端抵持于所述第一隔块76上的一对第一弹簧78、套设于一对所述主轴71上并与一对所述第一弹簧78另一端抵持的第一间隔固定块75、分别套设于一对所述主轴71上并通过螺栓固定在所述主轴71上的固定套77、套设于一对所述主轴71上并与所述固定套77咬合的第二隔块76、套设于一对所述主轴77上并一端与所述第二隔块76抵持的一对第二弹簧78、套设于一对所述主轴77上并与所述第二弹簧78另一端抵持的第二间隔固定块76、卡扣于一对所述主轴71上并锁定所述第二间隔固定块76的卡簧79及套设于一对所述主轴71上并间隔所述合页74与所述齿轮715,722的固定板73。

68.所述主轴71包括轴体711、位于所述轴体711一端的卡簧安装端712、位于所述轴体711另一端并限位于所述下固定座61的第二轴孔617内的限位转动端714及贯穿所述轴体711并穿越固定所述固定套77的锁栓713。所述副轴72包括轴体721,所述齿轮715与所述主轴71固定不可转动,所述齿轮722与所述轴体721固定不可转动,所述副轴72的轴体721一端插入所述下固定座61的第一轴孔616内转动。一对所述主轴71上的齿轮715分别与相邻副轴72上的齿轮722咬合,一对副轴72上的齿轮722又相互咬合,使一对所述合页74转动时实现同步转动。

69.所述固定板73包括板体731、开设于所述固定板731以供所述主轴71、副轴72的轴体711,721穿过的轴孔733,734、自所述板体731上侧中间沿纵向延伸形成的凸出部732及自所述轴孔733外侧沿纵向方向延伸形成的第二凸出部735。所述板体731朝向所述齿轮711,722一侧为平面结构并通过所述轴孔733,734支持所述主轴71与副轴72转动。所述第二凸出部735抵持于所述合页74的固定轴端741,所述第一凸出部732间隔于一对所述合页74的固定轴端741之间。

70.所述第一隔块、第二隔块76包括隔板761、纵向贯穿所述隔板761横向两侧的轴孔762及自所述隔板761沿所述轴孔762周缘凸出形成的凸轮齿763。

71.所述合页74的还包括贯穿所述固定轴端741的固定轴孔742、形成于所述固定轴孔742边缘的凸轮齿749。所述合页74的固定轴端741一侧的凸轮齿749与所述第一隔块76的凸轮齿763配合。所述凸轮齿为现有技术结构,此处不再赘述所述凸轮齿的作动原理。

72.所述第一间隔固定块与第二间隔固定块75包括隔板751、贯穿所述隔板751横向两侧以套设所述主轴71的轴孔752及自所述隔板751中间纵向延伸形成的间隔块753。所述间隔块753上下贯穿形成有螺孔754,所述间隔固定块75通过所述螺孔754锁定在所述背盖23上。所述间隔块753位于一对所述第一弹簧或一对第二弹簧78之间。所述固定套77包括栓孔771并通过所述锁栓713固定于所述主轴71上不可动,所述固定套77远离所述第一间隔固定块75一侧形成有凸轮齿772。在一实施例中,所述固定套77还可以与所述第一间隔固定块75为一体结构。

73.本技术所述阻尼机构70的组装过程如下:

74.先将齿轮715,722分别固定于一对主轴71及一对副轴72的第一端上;将所述固定板73自一对所述主轴71第二端套入至所述齿轮715,722一侧,所述副轴72的轴体721的第二端容入所述固定板73中间的一对轴孔734内;将一对所述合页74的固定轴端741的固定轴孔742自所述主轴71的第二端套入并推至所述固定板73一侧,所述固定轴端741与所述固定板73的第二凸出部735抵持;将所述第一隔块76自所述主轴71第二端套入并推至所述合页74的固定轴端741使二者的凸轮齿763,749配合;将一对第一弹簧78套入所述主轴71,将所述

第一间隔固定块75从所述主轴71第二端套入所述主轴71上并向第一端推动,所述第一弹簧78的两端分别抵持于所述第一隔块76与第一间隔固定块75上,所述第一间隔固定块75的间隔块753位于一对所述第一弹簧78之间并锁定在所述背盖23的收容腔233内;将一对所述固定套77套入一对所述主轴71外,并通过所述锁栓713与所述主轴71固定在一起;再将所述第二隔块76、一对第二弹簧78及第二间隔固定块75从所述主轴71第二端依次套入,所述第二隔块76与固定套77的凸轮齿763,772配合,所述第二间隔固定块75的间隔块753位于一对所述第二弹簧78之间并通过螺栓锁定在所述背盖23内;最后,在所述主轴71第二端的卡簧安装端712卡入卡簧79锁定所述第二间隔固定块75。组装好的阻尼机构70的主轴71的限位转动端714与副轴72的轴体721第一端插入所述下固定座61的第一轴孔616与第二轴孔617内。

75.请继续参阅图3、图23至图25所示,本技术折叠设备的第一外壳201与第二外壳202通过固定于所述背盖23内的铰链机构a铰接在一起,具体地,所述铰链机构a包括分别在所述第一外壳201与第二外壳202纵向两端连接二者的铰链60及在中间位置连接二者的中间铰链80。所述阻尼机构70与所述铰链60结合在一起,所述阻尼机构70同时具有同步功能,即一对所述主轴71上的齿轮715通过一对副轴72上的72上的齿轮722关联转动,使所述铰链60或所述阻尼机构70的一对合页74转动时实现同步转动。

76.本技术折叠设备的工作原理如下,重点参阅图23至图25所示,所述连接座64,65固定于所述第一外壳201与第二外壳202内,对于所述屏幕保护板50的控制,通过所述铰链60进行控制,具体地,在展开状态时,所述屏幕保护板50呈平行状态以支撑所述柔性屏组件10,此时,所述合页74的栓条636位于所述第三凸轴部54的第三轨道槽541的最外侧以抬高所述屏幕保护板50,即所述第三轨道槽541外侧距离所述屏幕保护板50内侧支撑面的距离大于所述第三轨道槽541内侧距离所述屏幕保护板50的内侧支撑面的距离。同时,所述连接座64,65上的轨道弧645,656配合于屏幕保护板50的的第一凸轴部52的第一轨道槽521内,在展开状态时,所述轨道弧645,656同样位于所述第一轨道槽521的最外侧。此时,所述背盖23被收容于所述第一外壳201与所述第二外壳202的安装部22内。

77.当折叠时,所述第一外壳201与所述第二外壳202相对转动,所述合页74与连杆63被带动而转动,此时,所述合页74的限位边748在所述连接座64,65的第一限位槽6473与所述第二限位槽6541之间由内向外移动,所述合页74连接于所述第三轨道槽541的栓条636转动至所述第三轨道槽541的内侧点以将所述屏幕保护板50的内侧部分向外拉伸,以此留出下侧足够的空间来收容柔性屏组件10折叠后的大弧面屏段13,而所述屏幕保护板50的内侧支撑面则倾斜并支撑于所述收缩屏段13提供保护,从而保护所述柔性屏组件10不受伤害。而所述连接座64,65上的轨道弧645,656则与所述第一凸轴部52的第一轨道槽521配合,控制所述屏幕保护板50的外侧合拢使所述收缩屏段12圆滑过渡至所述平面屏段11。本技术的屏幕保护板50的内外两侧均能被稳定控制按正确的轨迹转动。

78.本技术阻尼机构70结合了同步功能,同时,实现两级阻尼效果,增大了阻尼效果,即通过所述合页74的固定轴端741与所述第一隔块76实现第一级阻尼作用,通过固定套77与所述第二隔块76实现第二级阻尼作用,有效增强了阻力,提升了用户体验。

79.本技术的连接座分体设计为第一连接座64与第二连接座65,再将所述屏幕保护板50、合页74及连杆组装于所述连接座,所述合页74与所述屏幕保护板50,所述连接座与所述屏幕保护板50之间的组装变的容易,如所述屏幕保护板50的一对第一轨道槽对应的轨道弧

645,656分别设在第一连接座64与第二连接座65上,推入简单;所述合页74与所述屏幕保护板50的第三轨道槽541之间的栓条插入更容易。

80.本技术铰链60通过巧妙的设计,通过合页74与固定座64分别作用于所述屏幕保护板50的内外两侧,有效控制所述屏幕保护板50在展开时处于水平支撑状态,在折叠时,处于内宽上窄结构以支撑保护折叠后的柔性屏组件10并留下更大的供所述柔性屏组件10折弯的空间。

81.本技术铰链机构a集合了上述铰链60、阻尼机构70,实现了较好的折叠性能。

82.本技术折叠设备的第一外壳201与第二外壳202在横向外侧内表面设置支撑部21,在横向内侧设置低于所述支撑部21表面的安装部22,而所述支撑部21的下侧则加工成装载元器件的腔体214,有效解决了铰链60及背盖23的收纳问题。

83.以上所述仅为本技术的实施例而已,并不用于限制本技术。对于本领域技术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。凡在本技术的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的权利要求范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1