电梯主机用减震垫和电梯主机减震结构的制作方法

1.本实用新型涉及电梯减震技术领域,具体涉及电梯主机用减震垫和电梯主机减震结构。

背景技术:

2.随着现代楼层的不断增高,电梯广泛运用到人们的日常生活中。电梯是一种以电动机为动力的垂直升降机,装有箱状吊舱;电梯在运行时,尤其是启停时,会在电梯本身和承载物的重力作用,以及电梯主机等动力装置的作用下产生震动。为了减小电梯运行时产生的震动和噪音,一般会在电梯的轿厢底部及电梯主机底部安装多个轿厢减震垫和电梯主机减震垫。

3.现有技术中,电梯主机用的减震垫大都是天然橡胶减震垫,其刚度受环境温度影响较大,容易受到外界腐蚀,长时间使用后,会产生较大的磨损,严重制约了减震垫的使用寿命,而且其安装时一般通过粘接固定,不方便后期的拆卸维修。此外,天然橡胶减震垫一般只适用于承载载重较小的电梯;当在大载重电梯上使用时,这种天然橡胶减震垫可能会因为电梯本身以及承载物的重力作用而发生横向变形,使减震垫发生位置偏移,影响电梯的整体稳定性及运行舒适感,且长期使用后橡胶性能老化,容易产生永久变形(不可逆),甚至发生橡胶脱落的现象,造成电梯主机剧烈震动,降低了电梯的运行时安全性。

技术实现要素:

4.本技术的目的在于提供一种电梯主机用减震垫,用以克服现有技术中存在的上述问题。本技术的电梯主机用减震垫将橡胶设置在第一钢板和第二钢板之间,减少了橡胶产生的磨损,使用寿命长,且拆装方便;其通过在第一钢板、第二钢板和橡胶上设置对应的通孔,可以对电梯主机起到很好的减震缓冲作用,提高了电梯主机的稳定运行。对应的,本技术还提供了一种电梯主机减震结构。

5.对于减震垫而言,本技术提供如下技术方案:电梯主机用减震垫,包括第一钢板、第二钢板,以及设于第一钢板和第二钢板之间的橡胶;所述第一钢板包括第一安装部和第一连接部,所述第二钢板包括第二安装部和第二连接部;所述橡胶设于第一连接部和第二连接部之间,并与所述第一连接部和第二连接部粘接固定;所述第一安装部上设有用于安装固定的第一安装孔,所述第二安装部上设有用于安装固定的第二安装孔;所述第一连接部上设有第一通孔,对应的,所述第二连接部上设有第二通孔,所述橡胶上设有第三通孔。

6.与现有技术相比,本技术的电梯主机减震垫包括用于安装的第一钢板和第二钢板,以及用于减震的橡胶;其将橡胶设置在第一钢板和第二钢板之间,能够有效减少橡胶产生的磨损,有利于延长减震垫的使用寿命,还可以防止橡胶因受到挤压而发生偏移或出现断裂的情况,保证了电梯运行时的安全性;通过在第一钢板、第二钢板和橡胶上设置对应的通孔,可以对电梯主机起到很好的减震缓冲作用,减少电机主机运行过程中的垂直窜动和水平晃动,降低因电梯主机震动较大而发生安全隐患的风险;此外,本技术的电梯主机减震

垫通过钢板进行安装固定,牢固度高,安装后不易偏移、稳定性强;而且拆装方便,便于后续的维修更换,当橡胶出现老化时,直接将减震垫拆下换上新的即可,操作简单方便、省时省力。

7.作为优化,所述第一钢板的厚度h1为3~5mm,所述第二钢板的厚度h2为3~5mm,所述橡胶的厚度h3为18~22mm。钢板和橡胶的厚度采用上述的尺寸,在保证减震垫刚性和强度的同时,又可以保证橡胶的弹性效果,即减震垫的缓冲减震效果较佳。所述第一钢板和第二钢板的长度l均为210~230mm,宽度w1均为95~100mm。

8.进一步的,所述第一钢板和第二钢板的厚度均为4mm,长度均为220mm,宽度w1均为97mm,所述橡胶的厚度为20mm。此时,第一钢板和第二钢板的尺寸大小一致,简化了加工工艺,方便对钢板进行批量制造。

9.作为优化,所述第一安装部的长度小于所述第一连接部的长度,从而使得第一钢板呈l型。此时,便于减震垫安装时的定位,提高了减震垫的安装效率,而且降低了钢板的加工精度。

10.作为优化,所述第一安装孔的直径大于所述第二安装孔的直径。本技术的减震垫安装时,第一钢板和第二钢板是与不同的物体进行连接固定的,将两块钢板上的安装孔设计成不一样的大小,安装更加方便。进一步的,所述第一安装孔的直径d1为20~22mm,所述第二安装孔的直径d2为12~15mm。

11.对于减震结构而言,本技术提供如下技术方案:电梯主机减震结构,包括电机主机、支撑横梁、承重梁和减震垫;所述电机主机固定安装于支撑横梁上;所述减震垫包括第一钢板、第二钢板,以及设于第一钢板和第二钢板之间的橡胶;所述第一钢板包括第一安装部和第一连接部;所述第二钢板包括第二安装部和第二连接部;所述橡胶设于第一连接部和第二连接部之间,并与所述第一连接部和第二连接部粘接固定;所述第一安装部与支撑横梁通过螺栓固定连接,所述第二安装部与承重梁通过螺栓固定连接;所述第一连接部上设有第一通孔,对应的,所述第二连接部上设有第二通孔,所述橡胶上设有第三通孔。

12.与现有技术相比,本技术的电梯主机减震结构设计合理,其通过在支撑横梁和承重梁之间设置减震垫,在电梯工作过程中对电梯主机进行减震,降低了电梯主机的震动和噪音,使得电梯运行更加平稳,提升了乘客的体验舒适感;其中,减震垫通过钢板和橡胶的配合,并通过在第一钢板、第二钢板和橡胶上设置对应的通孔,可以起到很好的缓冲作用,防止橡胶因受到挤压而发生偏移或出现断裂的情况,从而减少了电机主机运行过程中的垂直窜动和水平晃动,降低了因电梯主机震动较大而发生安全隐患的风险。

13.作为优化,所述第一钢板和第二钢板的厚度均为3~5mm,长度均为210~230mm,宽度均为95~100mm;所述橡胶的厚度为18~22mm,长度为210~230mm,宽度为48~52mm。

14.作为优化,所述第一安装部的长度小于所述第一连接部的长度,从而使得第一钢板呈l型。

15.作为优化,所述第一安装孔的直径为20~22mm,所述第二安装孔的直径为12~15mm;所述第一通孔的直径d3为12~15mm,所述第二通孔和第三通孔的直径均为21~23mm。

附图说明

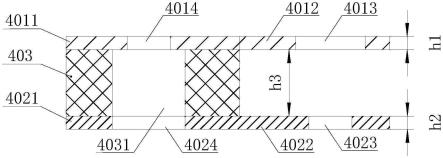

16.图1是本技术的电梯主机用减震垫的结构示意图;

17.图2是图1中的a-a向剖视图;

18.图3是本技术的电梯主机用减震垫的尺寸示意图;

19.图4是本技术的电梯主机减震结构的示意图。

20.附图中的标记为:1-电梯主机;2-支撑横梁;3-承重梁;4-减震垫,401-第一钢板、4011-第一安装部、4012-第一连接部、4013-第一安装孔、4014-第一通孔,402-第二钢板、4021-第二安装部、4022-第二连接部、4023-第二安装孔、4024-第二通孔,403-橡胶、4031-第三通孔。

具体实施方式

21.下面结合附图和实施例对本技术作进一步的说明,但并不作为对本技术限制的依据。

22.实施例:

23.参见图1至图3,本技术的电梯主机用减震垫,包括第一钢板401、第二钢板402,以及设于第一钢板401和第二钢板402之间的橡胶403(橡胶可选择丁腈橡胶,其具有良好的耐磨性、耐老化性和气密性,采用丁腈橡胶可以使得产品的使用时间更长久且效果更好;钢板可选择不锈钢钢板);所述第一钢板401包括第一安装部4011和第一连接部4012,所述第一安装部4011的长度小于所述第一连接部4012的长度,从而使得第一钢板401呈l型;所述第二钢板402包括第二安装部4021和第二连接部4022(安装部和连接部沿钢板的宽度方向布置);所述橡胶403设于第一连接部4012和第二连接部4022之间,并与所述第一连接部4012和第二连接部4022粘接固定(橡胶403与第一钢板401、第二钢板402,经去油、涂胶、硫化成型,粘接强度不小于6mpa;钢板表面喷ral7042灰色油漆);所述第一安装部4011上设有1个用于安装固定的第一安装孔4013,所述第二安装部4021上设有2个用于安装固定的第二安装孔4023;所述第一连接部4012上设有2个第一通孔4014,对应的,所述橡胶403上设有2个第三通孔4031,所述第二连接部4022上设有2个第二通孔4024。

24.本实施例中,所述第一钢板401的厚度h1为4mm,所述第二钢板402的厚度h2为4mm,所述第一钢板401和第二钢板402的长度l均为220mm,宽度w1均为97mm;所述橡胶403的厚度h3为20mm,长度为220mm,宽度w2为50mm(即第一连接部4012和第二连接部4022的宽度为50mm)。

25.本实施例中,所述第一安装孔4013的直径d1为21mm,所述第二安装孔4023的直径d2为13mm;所述第一通孔4014的直径d3为13mm,所述第二通孔4024的直径d4为22mm,第三通孔4031的直径与第二通孔4024的直径一致。

26.参见图4,本技术的电梯主机减震结构,包括电机主机1、支撑横梁2、承重梁3和减震垫4(减震垫4可对应电梯主机1底部的四个角进行安装,此时,受力均匀);所述电机主机1固定安装于支撑横梁2上;所述减震垫4包括第一钢板401、第二钢板402,以及设于第一钢板401和第二钢板402之间的橡胶403;所述第一钢板401包括第一安装部4011和第一连接部4012;所述第二钢板402包括第二安装部4021和第二连接部4022;所述橡胶403设于第一连接部4012和第二连接部4022之间,并与所述第一连接部4012和第二连接部4022粘接固定;所述第一安装部4011与支撑横梁2通过螺栓固定连接,所述第二安装部4021与承重梁3通过螺栓固定连接;所述第一连接部4012上设有第一通孔4014,对应的,所述第二连接部4022上

设有第二通孔4024,所述橡胶403上设有第三通孔4031。

27.上述对本技术中涉及的实用新型的一般性描述和对其具体实施方式的描述不应理解为是对该实用新型技术方案构成的限制。本领域所属技术人员根据本技术的公开,可以在不违背所涉及的实用新型构成要素的前提下,对上述一般性描述或/和具体实施方式(包括实施例)中的公开技术特征进行增加、减少或组合,形成属于本技术保护范围之内的其它的技术方案。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1