一种焦炉煤气氨法脱硫再生尾气管道的防堵装置的制作方法

1.本实用新型涉及焦炉煤气脱硫技术领域,具体涉及一种焦炉煤气氨法脱硫再生尾气管道的防堵装置。

背景技术:

2.煤化工行业焦炉煤气氨法脱硫装置采用脱硫液(主要成分:浓度为1%-2%的稀氨水)在脱硫塔中对焦炉煤气进行喷淋洗涤,煤气中的硫化氢与氨水发生化学反应,生产溶于水的硫氢化铵,达到脱硫的目的;脱硫后的脱硫液(称为富液)被泵送至再生塔,并用过量的压缩空气对富液进行再生,富液中的硫氢化铵与空气中的氧气发生化学反应,生成硫单质及氨水,过量的空气由再生塔顶部排入大气。

3.焦炉煤气氨法脱硫生产过程中产生的再生尾气温度约为30℃,且成分较为复杂,其主要组份为废空气(氮气、二氧化碳、氧气等)、饱和水蒸气、硫粉尘及部分杂质成分,主要杂质成分参照表1。该尾气具有很高的非甲烷总烃及氨气,并含有大量的有毒、有害、难处理物质,处理难度较大,气味严重,一直是焦炉煤气净化环保控制的痛点,尤其是随着环保管控的日趋严格,再生尾气的气味治理及无害化处理的需求日渐突出。

4.表1尾气杂质成分

[0005][0006]

目前,处理再生尾气的方法为:先通过管道将再生尾气收集起来,后由尾气风机加压并经酸洗、碱洗、活性炭吸附等处理手段后高空放散或送至焦炉进行燃烧配风处理。由于再生塔顶部排出的再生尾气中含有饱和水蒸气及高浓度的二氧化碳和氨气,尾气在管道输送过程中,由于尾气温度下降,管道内壁上会形成冷凝水,二氧化碳与氨气在水中生成碳酸铵结晶,造成管道内壁频繁堵塞,严重影响再生尾气的收集及输送。

[0007]

现有技术中一般采用电加热带的方式解决尾气管道堵塞的问题,以上方式的缺陷在于,脱硫装置区内可能存在煤气泄漏的安全风险,采用电伴热带进行伴热存在漏电起火的安全隐患,不符合安全规范要求,同时通过持续加热,可以解决碳酸铵结晶堵塞的问题,但持续加热时间过长,会造成尾气管道局部温度过高,管道内壁上沉积的硫磺、硫化物等受热自燃,造成安全隐患。

技术实现要素:

[0008]

针对现有技术中脱硫再生尾气管道堵塞的问题,本实用新型提供一种焦炉煤气氨法脱硫再生尾气管道的防堵装置,解决了尾气管道内壁频繁堵塞的技术问题,同时具有安全性高的优点。

[0009]

本实用新型提供一种焦炉煤气氨法脱硫再生尾气管道的防堵装置,包括再生塔,

再生塔顶部连接尾气管道,尾气管道末端连接尾气风机,紧贴尾气管道外侧面设有伴热管,伴热管一端连接蒸汽供给装置,尾气管道的最低点通过冷凝液进液管连接水封。

[0010]

进一步的,蒸汽供给装置为蒸汽分配器,蒸汽分配器连接外部蒸汽管道,蒸汽分配器设有若干个备用蒸汽接口,伴热管一端连接其中一个备用蒸汽接口。

[0011]

进一步的,蒸汽分配器连接有第一蒸汽疏水阀组,伴热管的另一端连接第二蒸汽阀组。

[0012]

进一步的,伴热管在尾气管道外侧面为双路伴随设置,单根伴热管往返总长度不超过100m,以保证管道末端的加热效果,伴热管通过钢制扎带与尾气管道紧密固定,钢制扎带间距1~1.5m。

[0013]

进一步的,尾气管道分为水平段和竖直段铺设,在竖直段的伴热管上设有若干个补偿器,相邻补偿器之间的距离为20~25m,以保证管道在受热状态下的膨胀补偿。

[0014]

进一步的,尾气管道的水平段,在垂直于尾气管道的平面,双路伴热管与尾气管道圆心的夹角为90

°

;尾气管道的竖直段,在垂直于尾气管道的平面,双路伴热管与尾气管道圆心的夹角为180

°

,以保证均匀和充分的加热效果。

[0015]

进一步的,水封设有蒸汽通入管,水封的高度≥1.5m,以保证在尾气负压状态下空气不会经水封槽进入尾气管道,蒸汽通入管伸入水封内部,且蒸汽通入管底端与水封内底面之间的距离为20cm,以保证良好的冲洗效果。

[0016]

进一步的,尾气管道外包裹有保温层,伴热管位于尾气管道与保温层之间的夹层内,保温层优用厚度为50mm-60mm的硅酸铝保温管,保温层外侧设有0.5mm铝板防护,以保证保温防护效果。

[0017]

进一步的,再生塔顶部设有远传压力表,用以检测再生塔顶部尾气压力,检测数据接入dcs系统;远传压力表量程优选-10kpa至100kpa,设置远传压力与尾气风机变频连锁及0kpa高限报警,当再生塔顶部压力超过0kpa时自动调节尾气风机变频并报警;装置运行过程中,控制再生塔顶部压力在0kpa以下,确保再生尾气全部通过尾气管道进入后续处理装置,保证良好的收集效果;当尾气管道出现堵塞时,再生塔顶部压力升高,超过0kpa时dcs系统自动增加尾气风机变频,当压力持续超过0kpa时,dcs系统声光报警,指示现场人员开启伴热管对尾气管道进行加热,直至尾气管道恢复通畅,顶部压力恢复正常范围。

[0018]

进一步的,尾气管道与尾气风机连接处设有远传温度计,用以检测尾气管道温度变化,设置远传温度高温报警,温度高于80℃时报警,指示现场人员关闭地面上的伴热管蒸汽阀门,防止尾气管道内部出现局部高温,造成安全事故。

[0019]

本实用新型通过远传压力表及远传温度表检测再生尾气管线运行参数,指导现场人员调整伴热蒸汽开度,有效的避免了再生尾气管道中碳酸铵结晶造成的堵塞,保证了再生尾气收集效果。

[0020]

本实用新型防堵原理为:碳酸铵晶体的熔点约为58℃,水溶液分解温度约为70℃,碳酸铵受热后会分解为氨气和二氧化碳,伴热管对尾气管道加热>60℃,降低管道内碳酸铵晶体的含量,防止管道堵塞。

[0021]

本实用新型的有益效果在于,本实用新型可对尾气管道加热,防止管道内碳酸铵晶体的生成,同时本实用新型在尾气管道最低点连接有水封,可将尾气中的冷凝液及固体杂质组分及时排出管道进入水封收集,避免形成堵塞,安全性高。

附图说明

[0022]

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0023]

图1为本实用新型具体实施方式实施例1结构示意图。

[0024]

图2为本实用新型具体实施方式水封结构示意图。

[0025]

图3为本实用新型具体实施方式伴热管在水平段尾气管道外侧位置分布图。

[0026]

图4为本实用新型具体实施方式伴热管在垂直段尾气管道外侧位置分布图。

[0027]

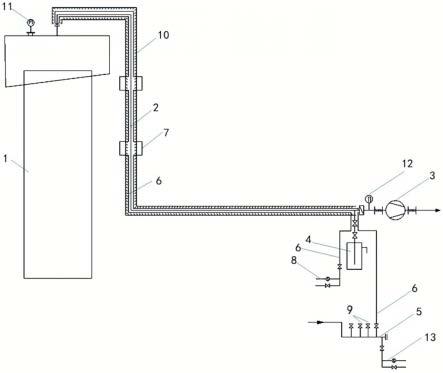

图中,1-再生塔,2-尾气管道,3-尾气风机,4-水封,5-蒸汽供给装置,6-伴热管,7-补偿器,8-第二蒸汽阀组,9-备用蒸汽接口,10-保温层,11-远传压力表,12-远传温度计,13-第一蒸汽疏水阀组,14-冷凝液进液管,15-蒸汽通入管。

具体实施方式

[0028]

为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型中的技术方案,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本实用新型保护的范围。

[0029]

实施例1

[0030]

如图1-2所示,本实用新型所述的焦炉煤气氨法脱硫再生尾气管道的防堵装置,包括再生塔1,再生塔1顶部连接尾气管道2,尾气管道2末端连接尾气风机3,紧贴尾气管道2外侧面设有伴热管6,伴热管6一端连接蒸汽供给装置5,尾气管道2的最低点通过冷凝液进液管14连接水封。

[0031]

蒸汽供给装置5为蒸汽分配器,蒸汽分配器设有若干个备用蒸汽接口9,伴热管6一端连接其中一个备用蒸汽接口9。蒸汽分配器连接有第一蒸汽疏水阀组13,伴热管6的另一端连接第二蒸汽阀组8。

[0032]

伴热管6在尾气管道2外侧面为双路伴随设置,伴热管6通过钢制扎带与尾气管道2紧密固定。

[0033]

尾气管道2分为水平段和竖直段铺设,在竖直段的伴热管6上设有若干个补偿器7,相邻补偿器7之间的距离为23m。定义双路伴热管6与尾气管道2圆心的夹角角度为α,如图3,尾气管道2的水平段,在垂直于尾气管道2的平面,双路伴热管6与尾气管道2圆心的夹角α为90

°

;如图4,尾气管道2的竖直段,在垂直于尾气管道2的平面,双路伴热管6与尾气管道2圆心的夹角α为180

°

。

[0034]

水封4设有蒸汽通入管15,蒸汽通入管15伸入水封4内部,且蒸汽通入管15底端与水封4内底面之间的距离为20cm。尾气管道2外包裹有保温层10,伴热管6位于尾气管道2与保温层10之间的夹层内。

[0035]

再生塔1顶部设有远传压力表11。用以检测再生塔1顶部尾气压力,检测数据接入dcs系统;远传压力表11量程优选-10kpa至100kpa,设置远传压力与尾气风机3变频连锁及0kpa高限报警,当再生塔1顶部压力超过0kpa时自动调节尾气风机13变频并报警;装置运行

过程中,控制再生塔1顶部压力在0kpa以下,确保再生尾气全部通过尾气管道2进入后续处理装置,保证良好的收集效果;当尾气管道2出现堵塞时,再生塔1顶部压力升高,超过0kpa时dcs系统自动增加尾气风机3变频,当压力持续超过0kpa时,dcs系统声光报警,指示现场人员开启伴热管6对尾气管道2进行加热,直至尾气管道2恢复通畅,顶部压力回复正常范围。

[0036]

尾气管道2与尾气风机3连接处设有远传温度计12。用以检测尾气管道2温度变化,设置远传温度高温报警,温度高于80℃时报警,指示现场人员关闭地面上的伴热管6蒸汽阀门,防止尾气管道2内部出现局部高温,造成安全事故。

[0037]

尽管通过参考附图并结合优选实施例的方式对本实用新型进行了详细描述,但本实用新型并不限于此。在不脱离本实用新型的精神和实质的前提下,本领域普通技术人员可以对本实用新型的实施例进行各种等效的修改或替换,而这些修改或替换都应在本实用新型的涵盖范围内/任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1