一种3D打印设备用减震底座

一种3d打印设备用减震底座

技术领域

1.本实用新型涉及三维打印技术领域,具体涉及一种3d打印设备用减震底座。

背景技术:

2.三维立体打印机,也称三维打印机(3d printer,简称3dp)或3d打印机,是快速成型(rapid prototyping ,rp)的一种工艺,采用层层堆积的方式分层制作出三维模型,其运行过程类似于传统打印机,只不过传统打印机是把墨水打印到纸质上形成二维的平面图纸,而三维打印机是把液态光敏树脂材料、熔融的塑料丝、石膏粉等材料通过喷射粘结剂或挤出等方式实现层层堆积叠加形成三维实体。同时,它也是快速成形技术的一种,它是运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过一层又一层的多层打印方式,构造零对象。

3.在打印过程中机器的细微震动或者倾斜都是造成打印精度不准的问题,市场上现有的3d打印机减震结构比较复杂且成本相对较高,结构多采用四角缓冲,中间处于悬空不利于减震,且减震效果不好。

4.因此,提供过一种将作用力进行多级和多向传递且减震效果好的3d打印设备用减震底座,已是一个值得研究的问题。

技术实现要素:

5.为了解决上述现有技术中存在的不足,本实用新型的目的是提供一种将作用力进行多级和多向传递且减震效果好的3d打印设备用减震底座。

6.本实用新型的目的是这样实现的:

7.一种3d打印设备用减震底座,包括用于支撑3d打印设备的支撑板、位于支撑板的下方的座体、位于座体内的容纳腔,还包括位于容纳腔内且顶部与支撑板的下表面固定连接的第一减震机构、与第一减震机构的左右连接通过传递机构连接且位于容纳腔内的第二减震机构,第一减震机构和第二减震机构交替设置,第一减震机构吸收3d打印设备竖直方向的作用力,同时3d打印设备的部分作用力通过传递机构横向传递给第二减震机构,第二减震机构吸收横向作用力。

8.所述第一减震机构包括顶部与支撑板的下表面固定连接的第一减震体、与第一减震体固定连接且底部与容纳腔的底部固定连接的第二减震体,3d打印设备的作用力通过第一减震体传递给第二减震体,第一减震体和第二减震体将能量吸收。

9.所述第一减震体包括与支撑板的下表面固定连接且位于竖直方向的第一支撑柱、固定在第一支撑柱外表面的第一弹簧板、套设在第一支撑柱上且顶部与第一弹簧板的下表面固定连接的第一弹簧、与第一弹簧的底部固定连接的第一缓冲板、与第一缓冲板的外侧面固定连接的第一筒体,第一筒体的顶部设有使第一支撑柱通过的第一通孔,第一筒体的底部外表面与第二支撑体固定连接。

10.所述第一缓冲板的上表面设有第一连接槽,第一弹簧的底部与第一连接槽的内表面固定连接。

11.所述第二减震体包括底部与容纳腔的底部固定连接的第二支撑柱、固定在第二支撑柱外表面的第二弹簧板、套设在第二支撑柱上且底部与第二弹簧板的上表面固定连接的第二弹簧、与第二弹簧的顶部固定连接的第二缓冲板、与第二缓冲板的外侧面固定连接的第二筒体,第二筒体的底部设有使第二支撑柱穿过的第二通孔,第二筒体的顶部内表面与第一支撑体固定连接。

12.所述第二缓冲板的下表面设有第二连接槽,第二弹簧的顶部与第二连接槽的内表面固定连接。

13.所述第二减震机构包括底部与容纳腔的底部固定连接的壳体、位于壳体内的第三弹簧、与第三弹簧的左右两侧固定连接的安装板,安装板的另一侧面通过传递机构与第一减震机构接触。

14.所述传递机构包括与第一减震机构连接的第一传递体、与第二减震机构连接且与第一传递体相对于的第二传递体。

15.所述第一传递体包括与第一减震机构上部的左右两侧活动连接的第一连接杆、与第一减震机构下部的左右两侧活动连接的第二连接杆、与第一连接杆的端部和第二连接杆的固定活动连接的第一连接板。

16.所述第二传递体包括与安装板的左右两侧固定连接的第三连接杆、与第三连接杆的端部固定连接的第二连接板,第一连接板和第二连接板的位置相对应。

17.积极有益效果:本实用新型第一减震机构的设置,作用力经过第一减震体传递给第二减震体,能量被大量吸收,避免了多个弹簧直接连接支撑板而振动较大的缺点,第二减震机构的设置,将第一减震机构的竖向作用力进行横向传递,实现横向减震,进一步提高了减震效果。

附图说明

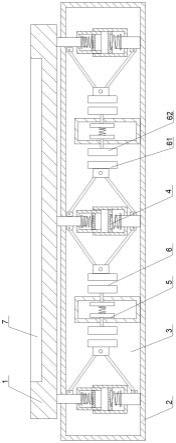

18.图1为本实用新型的结构示意图;

19.图2为本实用新型第一减震机构与第一传递体的连接结构示意图;

20.图3为本实用新型第二减震机构和第二传递体的连接结构示意图;

21.图中为:支撑板1、座体2、容纳腔3、第一减震机构4、第二减震机构5、传递机构6、放置槽7、第一减震体41、第二减震体42、第一筒体411、第一缓冲板412、第一连接槽413、第一弹簧414、第一支撑柱415、第一弹簧板416、第二筒体421、第二缓冲板422、第二连接槽423、第二弹簧424、第二支撑柱425、第二弹簧板426、安装壳51、第三弹簧52、安装板53、第一传递体61、第二传递体62、第一连接板611、第一连接杆612、第二连接杆613、第二连接板621、第三连接杆622。

具体实施方式

22.以下结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

23.实施例1

24.如图1所示,一种3d打印设备用减震底座,包括用于支撑3d打印设备的支撑板1、位于支撑板1的下方的座体2、位于座体2内的容纳腔3,支撑板1的上表面开设有用于放置3d打印设备放置槽7,还包括位于容纳腔内3且顶部与支撑板1的下表面固定连接的第一减震机

构4、与第一减震机构4的左右连接通过传递机构6连接且位于容纳腔3内的第二减震机构5,第一减震机构4和第二减震机构5交沿容纳腔的左右方向交替设置,第一减震机构4吸收3d打印设备竖直方向的作用力,同时3d打印设备的部分作用力通过传递机构6横向传递给第二减震机构5,第二减震机构5吸收横向作用力,本实用新型第一减震机构的设置,作用力经过第一减震体传递给第二减震体,能量被大量吸收,避免了多个弹簧直接连接支撑板而振动较大的缺点,第二减震机构的设置,将第一减震机构的竖向作用力进行横向传递,实现横向减震,进一步提高了减震效果。

25.如图2所示,所述第一减震机构4包括顶部与支撑板1的下表面固定连接的第一减震体41、与第一减震体41固定连接且底部与容纳腔3的底部固定连接的第二减震体42,3d打印设备的作用力通过第一减震体41传递给第二减震体42,第一减震体41和第二减震体42将能量吸收,作用力经过第一减震体41传递给第二减震体42,能量被大量吸收,避免了多个弹簧直接连接支撑板1而振动较大的缺点。

26.所述第一减震体41包括与支撑板1的下表面固定连接且位于竖直方向的第一支撑柱415、固定在第一支撑柱415外表面的第一弹簧板416、套设在第一支撑柱415上且顶部与第一弹簧板416的下表面固定连接的第一弹簧414、与第一弹簧414的底部固定连接的第一缓冲板412、与第一缓冲板412的外侧面固定连接的第一筒体411,第一筒体411的顶部设有使第一支撑柱415通过的第一通孔,第一筒体411的底部外表面与第二支撑体42固定连接。所述第一缓冲板412的上表面设有第一连接槽413,第一弹簧414的底部与第一连接槽413的内表面固定连接,第一连接槽413的设置,便于对第一弹簧414和第一支撑柱415的限位,第一支撑柱415相对应第一筒体411的长度方向移动,即支撑板1通过第一支撑柱415将作用力传递给第一弹簧414和第一缓冲板412,然后第一缓冲板412将作用力通过第一筒体411传递给第二减震体42,即竖直方向的作用力经过多级吸收,提高减震效果。

27.所述第二减震体42包括底部与容纳腔3的底部固定连接的第二支撑柱425、固定在第二支撑柱425外表面的第二弹簧板426、套设在第二支撑柱425上且底部与第二弹簧板426的上表面固定连接的第二弹簧424、与第二弹簧424的顶部固定连接的第二缓冲板422、与第二缓冲板422的外侧面固定连接的第二筒体421,第二筒体421的底部设有使第二支撑柱425穿过的第二通孔,第二筒体421的顶部内表面与第一支撑体425固定连接。所述第二缓冲板426的下表面设有第二连接槽423,第二弹簧424的顶部与第二连接槽423的内表面固定连接,第一筒体411将作用力传递给第二筒体421后,第二筒体421将作用力传递给第二缓冲板426和第二弹簧424,然后第二弹簧424将作用力传递给第二支撑柱425,第一支撑柱和第二支撑座425通过传递机构6将作用力横向传递给第二减震机构5,将作用力多方向传递和吸收,减震效果好,避免现有技术中多个弹簧直接连接缓冲时振动较大的缺点。

28.如图3所示,所述第二减震机构5包括底部与容纳腔3的底部固定连接的壳体51、位于壳体51内的第三弹簧53、与第三弹簧53的左右两侧固定连接的安装板52,安装板52的另一侧面通过传递机构6与第一减震机构4接触,安装板52设置两个,两个安装板52的左右两侧通过传递机构6与第一支撑柱415和第二支撑柱425连接,并将第一支撑柱415和第二支撑柱425的作用力传递给安装板52,安装板52将作用力传递给弹簧53并将作用力吸收,第二减震机构5实现作用力的横向吸收。

29.实施例2

30.如图1所示,一种3d打印设备用减震底座,包括用于支撑3d打印设备的支撑板1、位于支撑板1的下方的座体2、位于座体2内的容纳腔3,支撑板1的上表面开设有用于放置3d打印设备放置槽7,还包括位于容纳腔内3且顶部与支撑板1的下表面固定连接的第一减震机构4、与第一减震机构4的左右连接通过传递机构6连接且位于容纳腔3内的第二减震机构5,第一减震机构4和第二减震机构5交沿容纳腔的左右方向交替设置,第一减震机构4吸收3d打印设备竖直方向的作用力,同时3d打印设备的部分作用力通过传递机构6横向传递给第二减震机构5,第二减震机构5吸收横向作用力,本实用新型第一减震机构的设置,作用力经过第一减震体传递给第二减震体,能量被大量吸收,避免了多个弹簧直接连接支撑板而振动较大的缺点,第二减震机构的设置,将第一减震机构的竖向作用力进行横向传递,实现横向减震,进一步提高了减震效果。

31.如图2所示,所述第一减震机构4包括顶部与支撑板1的下表面固定连接的第一减震体41、与第一减震体41固定连接且底部与容纳腔3的底部固定连接的第二减震体42,3d打印设备的作用力通过第一减震体41传递给第二减震体42,第一减震体41和第二减震体42将能量吸收,作用力经过第一减震体41传递给第二减震体42,能量被大量吸收,避免了多个弹簧直接连接支撑板1而振动较大的缺点。

32.所述第一减震体41包括与支撑板1的下表面固定连接且位于竖直方向的第一支撑柱415、固定在第一支撑柱415外表面的第一弹簧板416、套设在第一支撑柱415上且顶部与第一弹簧板416的下表面固定连接的第一弹簧414、与第一弹簧414的底部固定连接的第一缓冲板412、与第一缓冲板412的外侧面固定连接的第一筒体411,第一筒体411的顶部设有使第一支撑柱415通过的第一通孔,第一筒体411的底部外表面与第二支撑体42固定连接。所述第一缓冲板412的上表面设有第一连接槽413,第一弹簧414的底部与第一连接槽413的内表面固定连接,第一连接槽413的设置,便于对第一弹簧414和第一支撑柱415的限位,第一支撑柱415相对应第一筒体411的长度方向移动,即支撑板1通过第一支撑柱415将作用力传递给第一弹簧414和第一缓冲板412,然后第一缓冲板412将作用力通过第一筒体411传递给第二减震体42,即竖直方向的作用力经过多级吸收,提高减震效果。

33.所述第二减震体42包括底部与容纳腔3的底部固定连接的第二支撑柱425、固定在第二支撑柱425外表面的第二弹簧板426、套设在第二支撑柱425上且底部与第二弹簧板426的上表面固定连接的第二弹簧424、与第二弹簧424的顶部固定连接的第二缓冲板422、与第二缓冲板422的外侧面固定连接的第二筒体421,第二筒体421的底部设有使第二支撑柱425穿过的第二通孔,第二筒体421的顶部内表面与第一支撑体425固定连接。所述第二缓冲板426的下表面设有第二连接槽423,第二弹簧424的顶部与第二连接槽423的内表面固定连接,第一筒体411将作用力传递给第二筒体421后,第二筒体421将作用力传递给第二缓冲板426和第二弹簧424,然后第二弹簧424将作用力传递给第二支撑柱425,第一支撑柱和第二支撑座425通过传递机构6将作用力横向传递给第二减震机构5,将作用力多方向传递和吸收,减震效果好,避免现有技术中多个弹簧直接连接缓冲时振动较大的缺点。

34.如图3所示,所述第二减震机构5包括底部与容纳腔3的底部固定连接的壳体51、位于壳体51内的第三弹簧53、与第三弹簧53的左右两侧固定连接的安装板52,安装板52的另一侧面通过传递机构6与第一减震机构4接触,安装板52设置两个,两个安装板52的左右两侧通过传递机构6与第一支撑柱415和第二支撑柱425连接,并将第一支撑柱415和第二支撑

柱425的作用力传递给安装板52,安装板52将作用力传递给弹簧53并将作用力吸收,第二减震机构5实现作用力的横向吸收。

35.所述传递机构6包括与第一减震机构4连接的第一传递体61、与第二减震机构5连接且与第一传递体61相对于的第二传递体62。所述第一传递体61包括与第一减震机构4上部的左右两侧活动连接的第一连接杆612、与第一减震机构4下部的左右两侧活动连接的第二连接杆613、与第一连接杆612的端部和第二连接杆613的固定活动连接的第一连接板611。所述第二传递体62包括与安装板52的左右两侧固定连接的第三连接杆622、与第三连接杆622的端部固定连接的第二连接板621,第一连接板611和第二连接板621的位置相对应,第三连接杆622的端部穿过壳体51且相对于壳体51的作用方向移动,第三连接杆622的一端在壳体1的内部,另一端在壳体51的外部,第一连接杆612的两端分别与第一支撑柱415和第一连接板611通过销轴活动连接,第二连接杆613的两端分别与第二支撑柱425和第一连接板611通过销轴活动连接,第一支撑柱415上的作用力和第二支撑柱425上的作用力通过第连接板611和第二连接板621传递给第三弹簧53,则将竖直方向的作用进行横向传递,减震效果好。

36.本实用新型第一减震机构的设置,作用力经过第一减震体传递给第二减震体,能量被大量吸收,避免了多个弹簧直接连接支撑板而振动较大的缺点,第二减震机构的设置,将第一减震机构的竖向作用力进行横向传递,实现横向减震,进一步提高了减震效果。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1