一种水压调控机构及水处理装置的制作方法

本发明涉及污水处理领域,尤其涉及一种水压调控机构及水处理装置。

背景技术:

1、传统水净化处理工艺中,渣液分离工序会采用沉淀或隔栅方法来分离液体中的杂质,但对于化工、造纸、烟厂、环保及其他工业行业中原料液或废水中与水比重相当的杂质(如固体悬浮物、絮状物、胶状物等)却无法用沉淀、隔栅方法分离;针对上述缺陷,目前流行一种气浮式悬浮物处理工艺,通过将污水通入空气,产生微小气泡作为载体,使污水中的乳化油、微小悬浮物等污染物质黏附在气泡上,形成浮选体,利用气泡的浮升作用,上升到水面,通过收集水面上的泡沫或浮渣达到分离杂质、净化污水的目的;该工艺虽然能在不添加过多的化学试剂的前提下对污水进行分离,但在实际操作过程中空气带压进入至污水池中后,其状态无法实现稳定输送,即面对持续注入的污水,注入的空气所形成的微小气泡不能实现与污水的充分接触,继而导致如固体悬浮物、絮状物、胶状物等污染物的无法有效分离。

技术实现思路

1、本发明目的在于提供一种水压调控机构及水处理装置,以解决上述问题。

2、本发明通过下述技术方案实现:

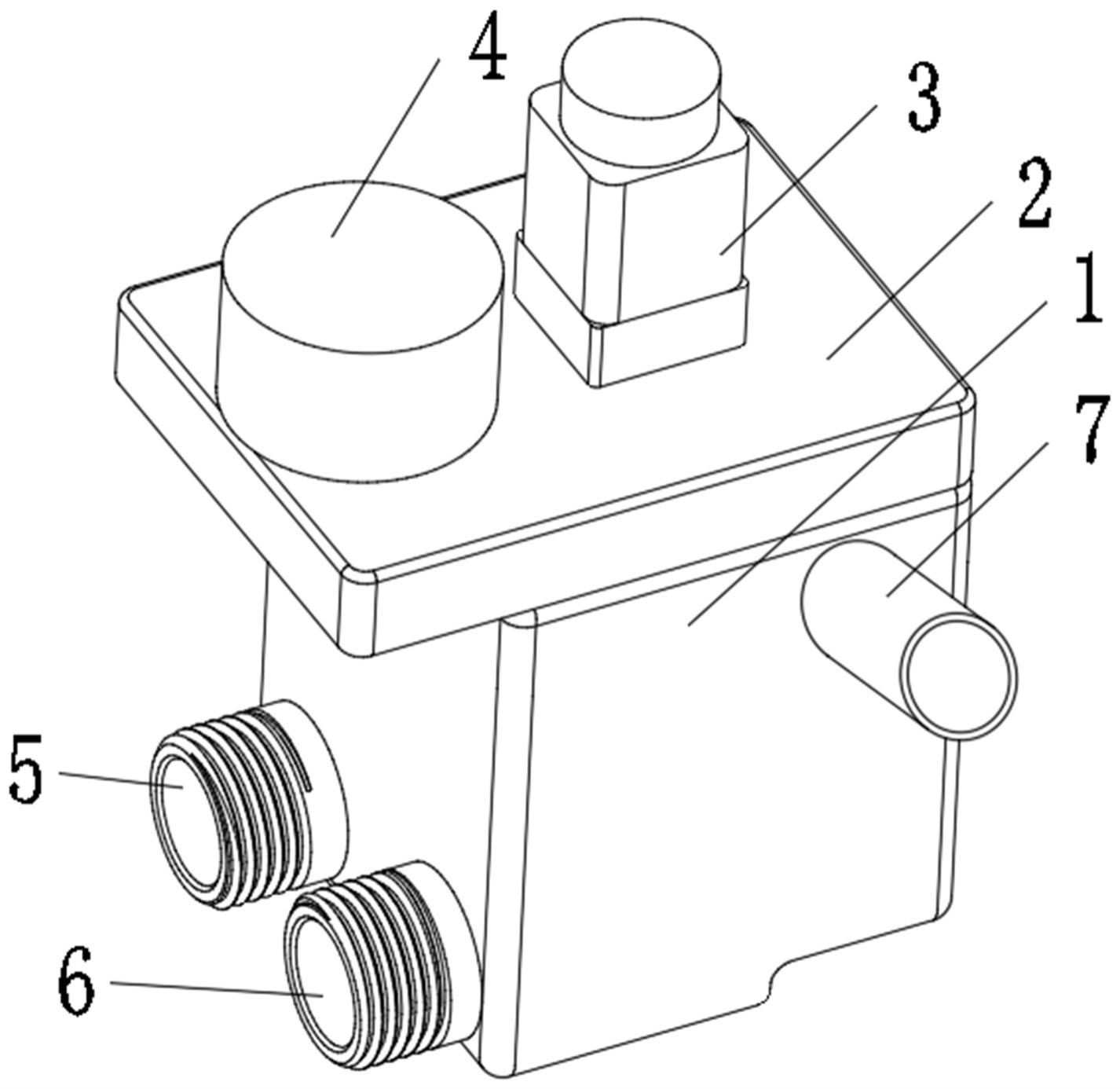

3、一种水压调控机构,包括下部壳体,在所述下部壳体内部设有混合腔体,混合腔体内部由上至下依次设有底板、随动板,在下部壳体内部设有外套管,在外套管内部转动设置有与之同轴的阀杆,在阀杆底部设有截面呈圆台型的堵头,且堵头的外径由上至下递减,扩口管的上端内壁为与堵头配合的内锥面;

4、在外套管的下段外壁上开有多个与之内部连通的出水孔,外套管下端部设有外径大于外套管外径的扩口管,沿扩口管的轴向在其外壁上对称设有两个卡板,在随动板上表面开有两个与卡板配合的卡槽;

5、在随动板的中部开有圆形凹槽,且沿圆形凹槽的轴线在其槽底开有互为对称的第一弧形孔、第二弧形孔,在底板上开有分别与第一弧形孔、第二弧形孔配合的第一连通孔和第二连通孔,在下部壳体的底部分别开有与第一连通孔、第二连通孔配合的第一进水通道和第二进水通道;

6、在随动板上表面对称设有呈劣弧状且与混合腔体内部连通的第一对接孔、第二对接孔,底板上分别开有两个与第一对接孔、第二对接孔配合的第三连通孔,第一连通孔轴线距底板中心线的距离大于第三连通孔轴线距底板中心线的距离,下部壳体的侧壁上设有与两个第三连通孔配合的第一出水通道和第二出水通道;

7、在下部壳体内还设有两个用于向混合腔体内加注饱和空气水的进气管,在外套管的外圆周壁上设有联动齿轮,每一个进气管上设有与联动齿轮配合的联动组件。

8、现有技术中,在对污水进行气浮处理时,溶气水(即空气在水中充分溶解)在向水池中注入时随着管道输送路径延长,其压力容易失稳,造成在水池中产生的致密气泡量减小,进而降低如固体悬浮物、絮状物、胶状物等污染物与水的分离效率;对此,发明人设计出一种水压调控机构,通过控制回流水的流量以及实时补充对应的空气量,实现对注入至调节池内的溶气水压力的实时调节,确保持续注入的污水与持续注入的溶气水在调节池内充分混合,实现渣液分离效率的最大化;

9、工作时,第一进水通道与第二进水通道中均设有电磁阀,能对应调整回流水的进量,而混合腔体内部作为带压气体与回流水混合的空间,在回流水即将填充满该空间后,开始由进气管向该空间内注入带压气体,混合腔体内对应设置有压力检测器,当混合腔室内的压力超过调节池内所需的压力值后,开始开启第一出水通道或第二出水通道,同时保证第一进水通道与第二进水通道中的回流水持续注入,即进入至调节池中的溶气水符合水处理要求;具体地,出水通道与进水通道相互隔绝,且回流水分别进入第一进水通道、第二进水通道后,通过堵头与内锥面的配合来实现两个进水通道的开启,回流水经出水孔进入至混合腔体内,通过进气管注入带压气体后,带压气体经充分混合溶解至回流水中后,经两个对接孔分别朝第一出水通道、第二出水通道向调节池中注入;需要指出的是,由于从动齿轮的设计尺寸大于联动齿轮的设计尺寸,驱动进气管向混合腔体内注入带压气体的联动组件的移动速度会大于随动板的转动速度,即对接孔与第三连通孔的对中工序置于注气工序之后,实现确保混合腔体内的回流水中溶解的空气量足够才开始外排。

10、还包括与下部壳体连接的上部壳体,在上部壳体上表面分别倒置设有步进电机、驱动电机,外套管上端依次活动贯穿下部壳体顶部、上部壳体底部后置于上部壳体内,阀杆的上端面开有螺孔,在步进电机的输出端上连接有与螺孔配合的螺杆,驱动电机的输出端通过传动组件与外套管的上段外壁实现联动。进一步地,作为阀杆以及外套管进行各自对应的动作的驱动部件,步进电机能精确控制阀杆在竖直方向上的往复运动位移量,而驱动电机通过传送组件则能实现外套管和进气管上的联动组件的同步运动,阀杆的位移调节、外套管和联动组件的转动调节相互独立,外套管的上端活动贯穿下部壳体后置于上部壳体内,外套管的上端外壁对应做出密封措施,在保证外套管正常转动的同时,能将混合腔体中的液体环境与驱动电机、步进电机等带电设备隔离开,保障其稳定的工作状态。

11、所述传动组件包括依次相互啮合的主动齿轮、过渡齿轮以及从动齿轮,主动齿轮固定在驱动电机的输出端,过渡齿轮转动设置在上部壳体内,从动齿轮固定在外套管的外圆周壁上,且在阀杆的外圆周壁与外套管内圆周壁上设有两个密封圈。进一步地,传动组件主要实现外套管的转动,同时带动联动组件一起运动,并且主动齿轮通过过渡齿轮与从动齿轮啮合,能改变驱动电机的传动效率,并且确保外套管转动的速度小于联动齿轮的转速,保证在混合腔体内注有回流水的前提下开始带压气体的注入,同时形成的溶气水开始向外排出。

12、在所述下部壳体底部内壁设有垫板,垫板上开有两个进液孔以及两个导流孔,在下部壳体的底部分别开有第一进水口、第二进水口;且第一进水口、一个进液孔、第一连通孔以及第一弧形孔相互连通后构成第一进水通道,第二进水口、另一个进液孔、第二连通孔以及第二弧形孔相互连通后构成第二进水通道;

13、在下部壳体侧壁上开有两个分别与两个导流孔连通的外排孔,第一对接孔、一个第三连通孔、一个导流孔、一个外排孔以及第一出水口构成第一出水通道,第二对接孔、另一个第三连通孔、另一个导流孔、另一个外排孔以及第二出水口构成第二出水通道。作为优选,在底板下方设置垫板,且该垫板具备较高的耐磨强度,在为底板提供有利支撑的同时,垫板上设有的两个导流孔分别与底板上的第一连通孔、第二连通孔对中,并且导流孔的两端与下部壳体底部的两个外排孔连通,以保证溶气水的正常外排。

14、所述联动组件包括内管、随动齿轮以及支撑环,在外套管外圆周壁上固定有联动齿轮,内管置于进气管内且在其外圆周壁上通过螺纹连接有联动齿轮,支撑环设置在下部壳体的内壁上段且用于支撑两个随动齿轮,在下部壳体侧壁上设有输送管,内管的上端通过金属软管与输送管内部连通,沿进气管的周向在其外圆周壁上开有环形孔,随动齿轮活动贯穿环形孔后与联动齿轮配合,沿进气管的轴向在其内圆周壁上开有多个滑槽,内管外壁上设有与滑槽配合的滑块;

15、在内管外壁上间隔设置有两个橡胶环,且在两个橡胶环之间开有多个出气孔,初始状态下,多个出气孔均位于进气管内。进一步地,联动组件能带动进气管内的注气端从其内部向混合腔体中移动,而联动组件的动力来源于外套管的转动,且由于联动齿轮的外径大于随动齿轮的外径,使得随动齿轮能以一个相对较快的速度带动内管在进气管中移动;其中,滑槽与滑块的配合能限定内管的周向运动,随动齿轮与内管外壁螺纹配合,且内管的上端通过金属软管与输送管的内部连通,当内管下移一段距离后,内管的下段外壁上设置的出气孔裸露在混合腔体内,带压气体则沿出气孔向回流水中逸散;并且在出气孔上下两侧的橡胶环能确保内管在未移出进气管时的气密性。

16、所述混合腔体的截面呈圆形,且在混合腔体内设有导向筒,导向筒的外圆周壁与混合腔体的上段内壁连接,沿导向筒的轴向在其内圆周壁上开有螺旋槽,且螺旋槽的槽宽沿其旋向由上至下递减;两个进气管的下端位于螺旋槽的正向投影面积内。进一步地,回流水在混合腔体中聚集后与带压气体混合,为增加混合效率,同时利用回流水自身移动时所携带的动力、带压气体注入时产生的动力,在混合腔体中设置导向筒,导向筒内壁上开设有螺旋槽,此时,在混合腔体中,回流水从其中部溢出,两个注气管正对导向筒半径的二分之一处,即会迫使持续注入的回流水朝导向筒的内壁处移动,而螺旋槽则能带动辐射至导向筒内壁处且动力产生削减的回流水再次实现加速,当回流水移动至第一对接孔或是第二对接孔处时,回流水的流速增量足以加快带压气体在回流水的溶解效率。

17、一种水处理装置,包含水压调控机构,还包括呈矩形的处理池,处理池的一侧设有进污管且其另一侧设有输水管,沿污水的流向依次在处理池底部间隔设置有隔离板、挡板以及分隔板,在隔离板的两侧壁上由上至下分别依次设有上层滤板、中层滤板以及下层滤板;

18、在挡板正对污水流向的一侧壁上段设有收集槽,且在挡板的下段开有条形孔;

19、在下部壳体的第一出水通道上连接有第一出水管,第一出水管的端部延伸至处理池内且位于进污管与隔离板之间;在第二出水通道上连接有第二出水管,第二出水管的端部延伸至处理池内且位于隔离板与挡板之间;在第一进水通道上连接有第一回流管,第一回流管的端部延伸至处理池内且位于输水管与分隔板之间;在第二进水通道上连接有第二回流管,第二回流管的端部延伸至处理池内且位于分隔板与挡板之间;

20、在第一回流管与第二回流管上分别设置有水泵。进一步地,水压调控机构的主要作用在于向调节池内注入足量且稳定的溶气水,以实现调节池内渣液分离的最大化,将其应用至水处理装置中后,具体的工作原理如下:

21、进污管内持续向调节池中注入待处理污水,而在第一回流管以及第二回流管上可设置三通阀,三通阀在实现第一回流管与第一进水口连接的同时,还可连接清水管,以方便在污水处理之前为混合腔体中提供水源,待调节池尾部聚集一定量的完成处理的回流水后,则停止清水供应,即开始利用第一回流管与第二回流管在水泵的泵送效果下将回流水引流至混合腔体内,且在混合腔体内形成的溶气水依次通过第一出水管、第二出水管向调节池的不同位置注入;本技术方案在调节池内沿水流方向依次设置隔离板、挡板以及分隔板,其隔离板两侧壁上分别设有三层滤板,且溶气水在自身带压的条件下逐级经过下层滤板、中层滤板以及上层滤板后继续向上移动,在移动过程中与污水中的固体悬浮物、絮状物、胶状物等相互粘黏,直至上升至液位面之上后开始不断聚集,且通过专用的收集器将污水中析出的渣料传送至收集槽内,完成分离的液体则沿条形孔进入至挡板与分隔板之间,在此期间,该区域完成分离的液体进行沉淀,待其液位高出分隔板的上端部后则流动至分隔板与输水管之间,最后经输水管向外排出;而位于挡板与分隔板之间、分隔板与调节池尾端之间的液体中,仍旧含有一定量的细微渣粒,且两个区域的液体分别经第一回流管、第二回流管向混合腔体中回流,再通过与带压气体的混合后重新回到调节池底部,即再次通过相同的处理方式实现二次分离处理,其中,第一回流管与第二回流管的回流操作可根据具体实际情况来进行,即在挡板与分隔板之间、分隔板与调节池尾端之间设置对应的检测部件,针对渣粒含量大的区域即可选择性地对其进行回流操作。

22、进一步地,污水通过进污管水平从调节池的首端移动至其尾端,此时污水产生的波动会带动溶气水整体朝调节池的尾端快速移动,而对于隔离板与调节池首端之间的区间极易导致溶气水无法抵达,进而不能实现其分离功能,而本技术方案中对于隔离板两侧设置的三层滤板,且第一出水管的出水端与第二出水管的出水端分别对应隔离板两侧的调节池底部,能够对调节池首端的污水进行整平和二次处理,即第二出水管中喷射的细微气泡在下层滤板的滤孔引导下逐级上升,依次通过中层滤板、上层滤板后开始自由移动,三层滤孔能保证在竖直方向上细微气泡的有序移动,在最大程度上减小细微气泡产生偏移的几率,以确保在调节池首端的污水均能与细微气泡充分接触。

23、所述上层滤板的滤孔孔径为r1,中层滤板的滤孔孔径为r2,下层滤板的滤孔孔径为r3,且满足r1<r2<r3。作为优选,上层滤板、中层滤板以及下层滤板的滤孔孔径依次增大,能满足注入在调节池底部的溶气水快速释放出大量细微气泡,然后依次通过三层滤孔的疏导竖直朝上移动,以保证与持续注入的污水进量相匹配。

24、所述第一出水管的出水端正对下层滤板的中部。作为优选,第一出水管的出水端释放的细微气泡能对污水进行二次分离处理,第一出水管的出水端正对位于隔离板与挡板之间的下层滤板中部,能将释放的细微气泡集中在靠近进污管的方向的区域,与第二出水管的出水端释放的细微气泡进行配合,进一步提高调节池首端区域的渣粒析出效率。

25、所述挡板的上端部所处水平高度与处理池的高度相等,且挡板的上端部所处水平高度大于分隔板上端部所处的水平高度。作为优选,挡板上端部所处的水平高度大于分隔板上端部所处的水平高度,能使得经过渣粒析出且经过沉淀后的液体移动至调节池尾端,确保由输水管外排而出的液体符合处理标准。

26、本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

27、1、本发明通过控制回流水的流量以及实时补充对应的空气量,实现对注入至调节池内的溶气水压力的实时调节,确保持续注入的污水与持续注入的溶气水在调节池内充分混合,实现渣液分离效率的最大化;

28、2、本发明的混合腔体中,回流水从其中部溢出,两个注气管正对导向筒半径的二分之一处,即会迫使持续注入的回流水朝导向筒的内壁处移动,而螺旋槽则能带动辐射至导向筒内壁处且动力产生削减的回流水再次实现加速,当回流水移动至第一对接孔或是第二对接孔处时,回流水的流速增量足以加快带压气体在回流水的溶解效率;

29、3、本发明中,第一出水管的出水端释放的细微气泡能对污水进行二次分离处理,第一出水管的出水端正对位于隔离板与挡板之间的下层滤板中部,能将释放的细微气泡集中在靠近进污管的方向的区域,与第二出水管的出水端释放的细微气泡进行配合,进一步提高调节池首端区域的渣粒析出效率。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!