一种适用于压缩空气储能电站的进气预热调温系统的制作方法

本技术涉及压缩储能,尤其涉及一种适用于压缩空气储能电站的进气预热调温系统。

背景技术:

1、在双碳目标背景下,国内能源转型的任务已经非常明确,即能源结构要进一步调整并向清洁化发展,可再生能源将成为能源主力。新型储能是支撑新型电力系统的重要技术和基础装备,对推动能源绿色转型、应对极端事件、保障能源安全、促进能源高质量发展、支撑应对气候变化目标实现具有重要意义,成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。因此,发展大容量储能技术对构建新型电力系统和实现双碳目标具有重要的战略意义。

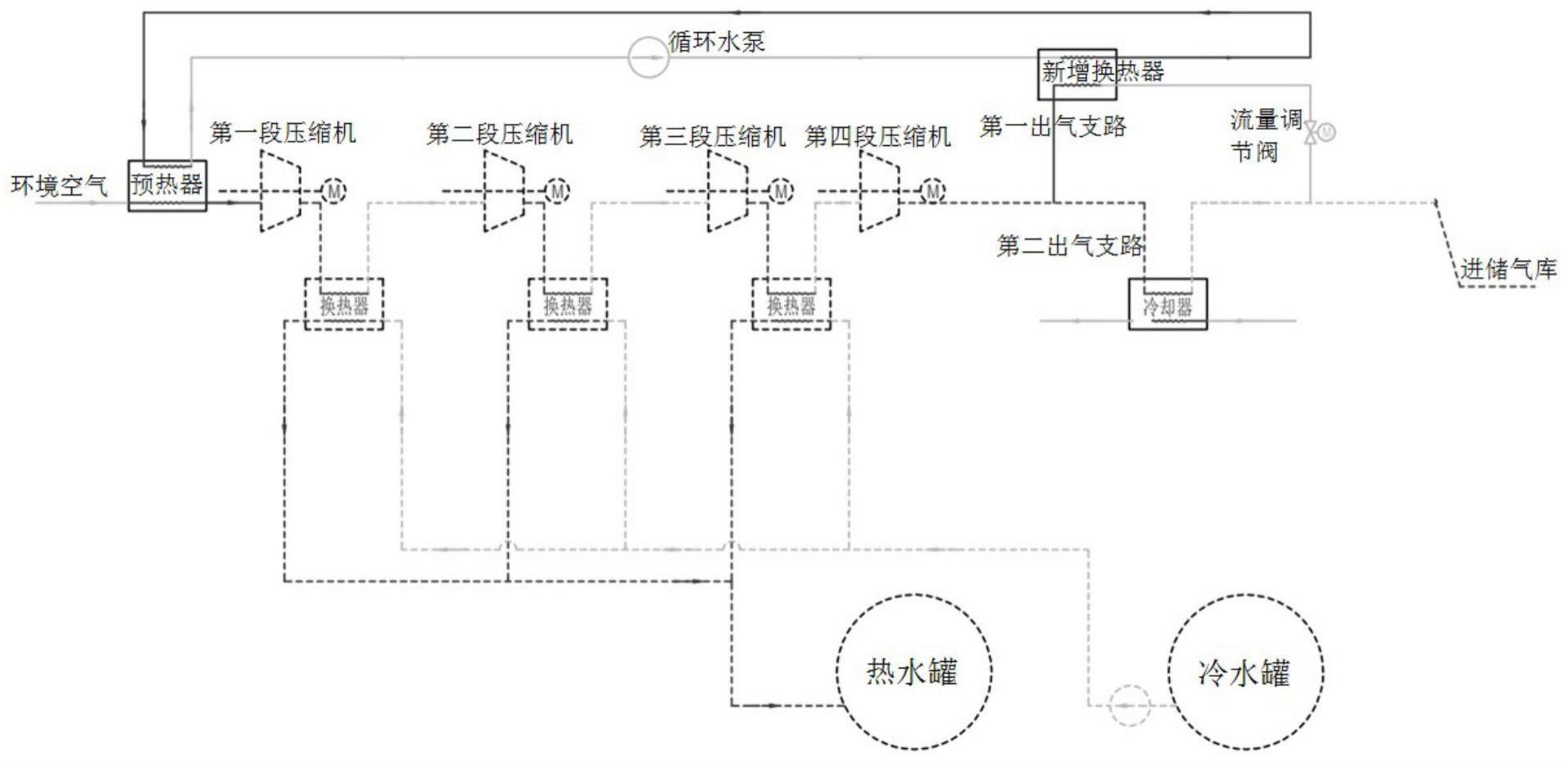

2、压缩空气储能系统具有规模大、效率高、成本低、环保等优点,可实现电力调峰、调频、调相、旋转备用、应急响应等储能服务,提升电力系统效率、稳定性、安全性。压缩空气储能电站工艺系统组成主要包括压缩系统、换热系统、储气系统、储热系统、膨胀发电系统。在储能过程中,利用低谷电驱动电动机带动压缩机将环境中的常压空气压缩为高压空气,压缩过程中,随着压力的升高空气的温度随之升高,压缩机排气温度与压比(排气压力与进气压力的比值)直接相关,压比越大,排气温度越高。压缩过程中为了控制排气温度,同时提高压缩过程的效率,通常采用多段压缩机串联的方式实现空气的压缩,通过换热系统进行压缩机段间进行冷却,将高温排气冷却至低温后再进入下一段压缩机,同时将高温排气中的热量采用储热介质进行储存。压缩后的高压、低温空气储存于储气库中。在释能过程中,高压、低温空气从储气库中释放,经储热、换热系统加热后,形成高温、高压空气,进入空气透平,膨胀做功,带动发电机发电。典型的压缩空气储能、释能过程工艺系统如图1所示。

3、但现有技术存在的一大缺陷是系统随季节变换存在很大的不稳定性,尤其是冬季环境温度大幅降低,会影响系统的储热性能,造成系统的工作效率降低。

4、以某实际工程为例,储气库储气容积65万m3,储能充气过程中储气库压力逐渐由7mpa逐渐升高为9mpa后停止充气;释能放气过程中储气库压力逐渐由9mpa将至7mpa后停止放气。压缩机采用四段串联压缩方式,主要参数如表1所示。

5、表1压缩机主要参数表

6、

7、由表1可知,压缩机采用四段压缩机,通过前三段压缩机的压缩,空气压力逐渐由环境压力0.1mpa,升高至0.475mpa、1.56mpa、5.05mpa,前三段压缩机排气温度控制在195℃,高温排气热量经储换热系统冷却至40℃后进入后一段压缩机,高温排气的热量将储热系统中的储热介质加热至180℃进行热量存储。末段压缩机排气背压为储气库压力,考虑管道流动阻力、地下管道内空气静压,末段压缩机启动时排气压力为6.9mpa升高至8.8mpa停止。由于末段压缩机压比小,相应的排气温度只能升高至78.1℃~104.7℃。由于末段排气温度低于储热系统储热需求,末段排气直接由机力通风冷却塔提供的冷却水冷却后充入储气库,排气中的热量最终通过机力通风冷却塔排向环境大气中,造成热量的浪费。

8、另外,首段压缩机排气温度与环境温度直接相关,设计工况一般考虑全年平均温度作为设计点。如实例工程项目压缩机设计温度为环境温度16℃,质量流量893.14t/h,排气温度降至195℃,多变效率92.1%。当冬季温度降至3℃时,排气温度降至173℃,多变效率降至91.2%。

9、可以看出在冬季寒冷气象条件下,由于环境温度降低,将导致排气参数偏离设计工况,从而降低储热介质温度,最终导致全厂效率降低。

10、因此,有必要研究一种适用于压缩空气储能电站的进气预热调温系统来应对现有技术的不足,以解决或减轻上述一个或多个问题。

技术实现思路

1、有鉴于此,本实用新型提供了一种适用于压缩空气储能电站的进气预热调温系统,能够利用末段压缩机排气废热对首段压缩机进气进行预热,在冬季低温环境下,实现了压缩机恒温进气,从而稳定了压缩空气储能电站在不同季节的运行稳定性。

2、本实用新型提供一种适用于压缩空气储能电站的进气预热调温系统,所述系统在首段压缩机和末段压缩机之间设置进气预热调温子系统;

3、通过进气预热调温子系统将末段压缩机排出的高温压缩空气的热量引导至首段压缩机前面并对即将进入首段压缩机的环境空气进行预热,从而实现对进入到压缩机的环境空气进行温度调节,提高压缩机组的工作效率。

4、如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述进气预热调温子系统包括设于末段压缩机处的换热器、设于首段压缩机处的预热器、连接所述换热器和所述预热器的并形成闭环的预热管路、设于所述预热管路内的导热介质和设于所述预热管路上的循环泵;

5、所述末段压缩机的出气管路与所述换热器连接,其经过所述换热器后与后续用气设备或储气设备连接;

6、所述首段压缩机的进气管路与所述预热器连接,其经过所述预热器后与所述首段压缩机连接。

7、如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述末段压缩机的出气管路包括第一出气支路和第二出气支路,所述第一出气支路与所述换热器连接用于预热功能;所述第二出气支路用于常规制热功能。

8、如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述第一出气支路上设有流量调节阀。

9、如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述系统还包括控制单元和若干温度传感器;

10、所述若干温度传感器分别设置在所述预热器的进气端、所述首段压缩机的进气管路处、所述末段压缩机的压缩空气出口处和/或所述换热器的压缩空气管路进口处;

11、所述控制单元与所述循环泵、所述流量调节阀以及所述若干温度传感器连接。

12、如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述换热器为bem型管壳式换热器;经过所述换热器的所述出气管路设置在所述bem型管壳式换热器的管侧,所述预热管路设置在所述bem型管壳式换热器的壳侧。

13、如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述预热器为板式换热器或翅片管式换热器;环境空气所在的所述进气管路设置在所述预热器的壳侧,所述预热管路设置在所述预热器的管侧。

14、如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述导热介质为导热油或水。

15、如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述系统为四段压缩机式空气压缩储能系统。

16、如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述四段压缩机式空气压缩储能系统中任意相邻的两段压缩机的连接方式是:前一段压缩机的出气管路经过冷却后连接后一段压缩机的进气口。

17、如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,对出气管路冷却的具体方式是:在相邻两段压缩机之间设置换热器,所述出气管路经过所述换热器,与同样经过所述换热器的冷却水管路换热式连接;所述冷却水管路的一端与冷水罐连接,另一端与热水罐连接,所述冷却水管路上设置循环泵。

18、与现有技术相比,上述技术方案中的一个技术方案具有如下优点或有益效果:增设进气预热调温功能后,可以使压缩机入口温度提高,在冬季低温环境下,压缩机入口温度与设计温度保持一致,从而提高了压缩机组的运行可靠性、提高了压缩机组效率,确保排气温度满足设计要求,提高了低温环境下压缩空气储能电站的全厂效率。

19、当然,实施本实用新型的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有技术效果。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!