一种管路固定结构及固定方法与流程

本发明涉及领域,尤其是涉及一种管路固定结构及固定方法。

背景技术:

1、目前在水利工程会进行管道的铺设,其中管道需要进行对接来延长引流的距离,另外管道在铺设后还需要进一步稳固和支撑,通常需要一种管路固定结构进行固定,管路固定结构是指用于将管道系统稳定地安装和固定在特定位置的装置或组件,以确保管道在使用过程中保持正确的位置和方向,并能够承受各种外力(如重力、热胀冷缩引起的应力、流体压力等)而不发生位移或损坏。这些结构对于维持管道系统的安全性、可靠性和效率至关重要。

2、相关技术可参考公告号为cn219571093u的专利申请公开了一种管道固定结构,包括防护箱,防护箱外侧臂设置有下管套,防护箱的正面和背面均开设有竖槽,防护箱顶部和底部对称设置有用于将防护箱固定的安装板;上管套,上管套位于下管套的正上方;调节固定机构,调节固定机构包括沿竖直方向滑动设置于防护箱内部的升降板、转动设置于防护箱内部底壁上的转动轴和固定设置于转动轴顶端并螺纹插设于升降板中心的调节丝杆。该申请固定结构调节丝杆和升降板的螺纹结合部位位于防护箱内部,有效避免螺纹结合部分受到外界雨水影响发生锈蚀,解决了因采用卡箍固定管道而存在螺栓组件长期暴露于外界环境容易引起螺栓锈蚀的问题,便于管道后期的拆卸维护。

3、针对上述中的相关技术,管路在固定结构进行固定时,通常需要前后移动来调整位置,但是由于管路长度和重量等因素,移动管路的过程十分困难和繁琐,需要消耗大量的人力,因此亟需一种管路固定结构及固定方法以解决上述技术问题。

技术实现思路

1、为了使管路移动过程更加便捷,本发明提供一种管路固定结构及固定方法。

2、第一方面,本发明提供一种管路固定结构,采用如下的技术方案:

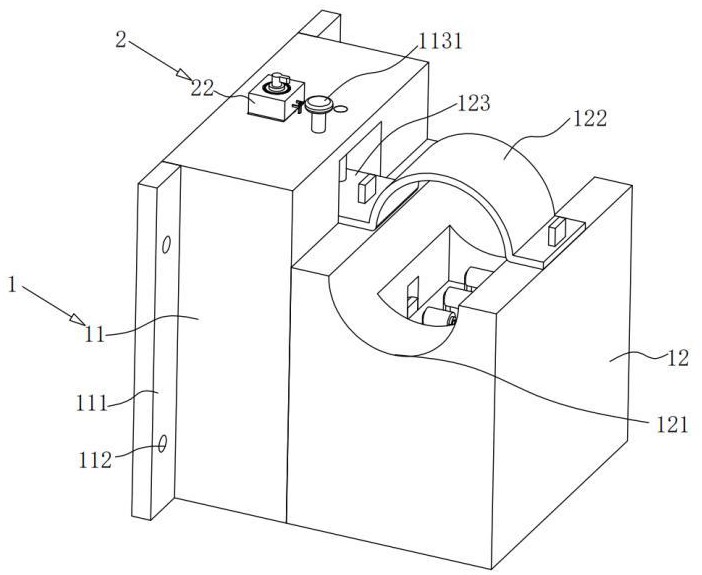

3、一种管路固定结构,包括用于支撑和固定管路的支撑固定组件和用于检测相邻管路连接是否齐平的检测组件,所述支撑固定组件包括连接块和承载块,连接块的两侧均固定连接有安装板,安装板上均开设有安装孔,所述承载块固定连接于连接块的一侧,承载块的上端面开设有弧形槽,弧形槽沿承载块长度方向延伸设置,所述承载块的上方设有弧形压板,弧形压板正对弧形槽,弧形压板靠近连接块的一端固定连接有升降板,所述连接块内竖直设有第一螺杆,第一螺杆的一侧竖直设有第一滑杆,升降板远离弧形压板的一端与第一螺杆螺纹连接,第一滑杆与升降板滑动连接,所述承载块的弧形槽内连通有放置槽,放置槽内水平设有承载板,承载板的上端面固定连接有若干滑轮,所述承载块内设有用于控制承载板升降的控制件,需要移动管路时,管路位于弧形槽处,滑轮与管路相抵接;需固定管路时,管路位于弧形槽处,滑轮与管路相分离。

4、通过采用上述技术方案,需固定管路时,工作人员先将管路放置于承载块的弧形槽处,此时滑轮与管路抵接,然后在滑轮的辅助作用下,调节管路的位置,位置调节后,工作人员转动第一螺杆,并在第一滑杆的限位下,带动升降板下行,从而带动弧形压板下行,使弧形压板与弧形槽配合,从而实现固定管路的效果,并且在弧形压板下行的过程中,控制件同步带动承载板下落,实现滑轮与管路分离,确保滑轮在管路固定时,避免干涉其固定效果。

5、可选的,所述控制件包括第二螺杆和第二滑杆,第二螺杆和第二滑杆均竖直设置于承载块内,所述承载块的放置槽向下延伸设置,承载板与第二螺杆螺纹连接,承载板与第二滑杆滑动连接。

6、通过采用上述技术方案,需通过控制件控制承载板升降时,工作人员驱动第二螺杆转动,并在第二滑杆的限位作用下,带动承载板上升或下降,从而使承载板上的滑轮与管路抵接或分离,便于操作,有利于提高工作效率。

7、可选的,所述承载板的两侧均固定连接有第一齿条,第一齿条均竖直设置,第一齿条远离承载板的一侧均设有第一齿轮,第一齿轮远离第一齿条的一侧均设有第二齿条,第二齿条竖直设置,第一齿轮与第一齿条相啮合,第一齿轮与第二齿条相啮合,所述承载块上端面的两端均开设有定位槽,定位槽沿承载块高度方向延伸设置,第二齿条的顶端均固定连接有定位条,第二齿条和定位条位于定位槽内,所述弧形压板远离升降板的一端固定连接有连接板,连接板水平设置,连接板和升降板上均开设有定位孔,两个定位孔和两个定位槽对应设置,当管路固定时,弧形压板与承载块相连接,滑轮与管路相分离,定位条位于定位孔处。

8、通过采用上述技术方案,当承载板下行时,第一齿条下降,从而带动第一齿轮转动,第一齿轮带动第二齿条上行,第二齿条上行带动定位条上行,从而在定位条和定位孔的相互配合下,有效提高装置的稳定性。

9、可选的,所述第一螺杆的顶端穿过连接块同轴固定连接有旋钮,第一螺杆远离旋钮的一端同轴固定连接有驱动轮,所述第二螺杆远离承载板的一端同轴固定连接有同步轮,同步轮和驱动轮之间设有链条,链条与同步轮相啮合,链条与驱动轮相啮合。

10、通过采用上述技术方案,需固定管路时,工作人员转动旋钮,旋钮带动第一螺杆转动,带动弧形压板向下移动,同时第一螺杆转动带动同步轮转动,并在链条和同步轮的配合下,同步带动第二螺杆转动,进而带动承载板向下移动,使滑轮与管路分离,承载板向下移动的同时又会带动定位条上行,使定位条位于定位孔处,从而实现对管路的一系列固定工作,便于操作,有利于提高工作效率。

11、可选的,所述检测组件包括感应块和探测块,连接块的上端面开设有升降槽,感应块位于升降槽内,感应块的两侧均设有用于接收信号的感应球,升降槽内设有复位弹簧,复位弹簧与感应块的下端面固定连接,感应块的两侧均啮合有第二齿轮,第二齿轮远离感应块的一侧均啮合有升降条,连接块上开设有两处固定槽,两处固定槽位于升降槽的两侧,固定槽由上至下延伸设置,升降条位于固定槽处,所述感应块的顶端活动连接有探测块,探测块的顶端设有红外探测头,探测块的两侧均设有定位环,定位环伸缩于探测块内,所述升降条远离感应块的一侧均开设有卡槽,当探测块设置于感应块上方时,升降条位于定位环内,定位环卡紧于升降条的卡槽处。

12、通过采用上述技术方案,需连接相邻的另一根管路时,先将探测块设置于感应块上方,然后向下按压探测块,探测块抵接着感应块并下行,此时两边的升降条上升并穿过定位环,然后向内推动定位环,使定位环卡紧于升降条的卡槽处以固定探测块的位置,然后通过红外探测头进行检测,并调整第二个连接块的位置,当第二个连接块上的感应球接收到红外信号时,再将第二个连接块通过安装板上的安装孔进行安装,然后重复之前的管路固定工作,有利于提高固定过程的准确性。

13、可选的,所述红外探测头转动连接于探测块的上端面,所述探测块的上端面开设有转动槽,红外探测头位于转动槽处,红外探测头的外侧周向设有齿牙,探测块的转动槽处设有用于卡紧齿牙从而进行限位的凸点。

14、通过采用上述技术方案,当相连接的管路有一定角度时,工作人员转动红外探测头,来调整位置,并且在凸点与齿牙的配合下,使每次转动的位置都趋于稳定,有利于提高装置的稳定性。

15、可选的,所述探测块的下端面固定连接有凸块,所述感应块的上端面开设有凹槽,凸块与凹槽的形状大小相一致,探测块与感应块正对时,凸块与凹槽对应设置。

16、通过采用上述技术方案,凸块和凹槽的配合使用,有利于进一步提高探测块安装时的准确性。

17、第二方面,本技术提供一种固定方法,包括以下步骤:

18、s1:工作人员先通过安装板上的安装孔,将连接块安装于指定位置,然后将管路放置于承载块的弧形槽处,并在滑轮的作用下前后移动以调整位置;

19、s2:确定好位置后,工作人员转动旋钮,旋钮带动第一螺杆转动,带动弧形压板向下移动,同时第一螺杆转动带动第二螺杆转动,进而带动承载板向下移动,使滑轮与管路分离,承载板向下移动的同时又会带动定位条上行,使定位条位于定位孔处,确保管路固定的稳定性;

20、s3:然后开始连接相邻的另一根管路,先将探测块设置于感应块上方,然后向下按压探测块,探测块抵接着感应块并下行,此时两边的升降条上升并穿过定位环,然后向内推动定位环,使定位环卡紧于升降条的卡槽处以固定探测块的位置,然后转动红外探测头进行检测,并调整第二个连接块的位置,当第二个连接块上的感应球接收到红外信号时,再将第二个连接块通过安装板上的安装孔进行安装,然后重复之前的管路固定工作。

21、综上所述,本发明包括以下至少一种有益技术效果:

22、1.通过设置连接块、安装板、安装孔、承载块、弧形槽、弧形压板、第一螺杆、第一滑杆、承载板、滑轮和控制件,需固定管路时,工作人员先将管路放置于承载块的弧形槽处,此时滑轮与管路抵接,然后在滑轮的辅助作用下,调节管路的位置,位置调节后,工作人员转动第一螺杆,并在第一滑杆的限位下,带动升降板下行,从而带动弧形压板下行,使弧形压板与弧形槽配合,从而实现固定管路的效果,并且在弧形压板下行的过程中,控制件同步带动承载板下落,实现滑轮与管路分离,确保滑轮在管路固定时,避免干涉其固定效果;

23、2.通过设置感应块、感应球、复位弹簧、第二齿轮、升降条、探测块、红外探测头和定位环,需连接相邻的另一根管路时,先将探测块设置于感应块上方,然后向下按压探测块,探测块抵接着感应块并下行,此时两边的升降条上升并穿过定位环,然后向内推动定位环,使定位环卡紧于升降条的卡槽处以固定探测块的位置,然后通过红外探测头进行检测,并调整第二个连接块的位置,当第二个连接块上的感应球接收到红外信号时,再将第二个连接块通过安装板上的安装孔进行安装,然后重复之前的管路固定工作,有利于提高固定过程的准确性;

24、3.通过设置齿牙和凸点,当相连接的管路有一定角度时,工作人员转动红外探测头,来调整位置,并且在凸点与齿牙的配合下,使每次转动的位置都趋于稳定,有利于提高装置的稳定性。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!