调节板式阻尼器及气液复合式减震器的制作方法

本发明涉及车辆减震器,具体涉及一种调节板式阻尼器及气液复合式减震器。

背景技术:

1、目前新能源汽车由于续航里程增加、电池增重而引起整车自重的逐步变大,行驶状态下的惯性力因自重大而变大,随之而来产生如下问题,例如刹车时,惯性力会增大,产生点头现象严重,此时减震器的阻尼力需要增大就可以缓解此种现象,但传统的减震器中阻尼器是不能实时的电控调节,直接影响驾乘的感受和安全性。如何及时快速调节减震器中阻尼器的阻尼力显得尤为重要,并且新能源汽车自身的电力充足,因此减震器中阻尼器的发展方向为电气化、智能化,从而实现减震器的主动控制、智能控制。

2、减震器是车辆悬架系统中的重要组件,常规减震器通常包括填充有比如油液或气体等阻尼流体的工作缸、以及活塞,活塞被布置在可移动地布置在该缸中的活塞杆上。减震器的作用是使车身的振动迅速衰减,改善车辆的行驶平顺性和乘坐舒适性,而减震器中阻尼器的阻尼力就是控制其工作阻力的一个重要参数。

3、传统减震器的阻尼器,无法调节阻尼力的大小,而市面上的改装用减震器,虽然可以实现调节阻尼力大小,但需要车辆静止时人下车、俯身伸手去手动调节,调节极不方便,如果在满地是泥污的地面想调节阻尼那将会更是一种糟糕的使用体验。由于路况复杂多变,对应需要的阻尼值也需要调节,才能更好的满足驾乘人员的舒适度需求,而传统减震器的阻尼器,无法在车辆行驶时根据路况或突发情况随时进行电控调节、智能调节,缺乏灵活性,使用极不方便。因此需要减震器的阻尼器向着电气化、智能化控制方向发展。

技术实现思路

1、本发明的目的是为了解决上述背景技术中提到的问题,进而提供一种调节板式阻尼器及气液复合式减震器,可实现主动调节减震器中阻尼器的阻尼力,用以实现快速的调节车身姿态,从而实现减震器的主动控制、智能控制。

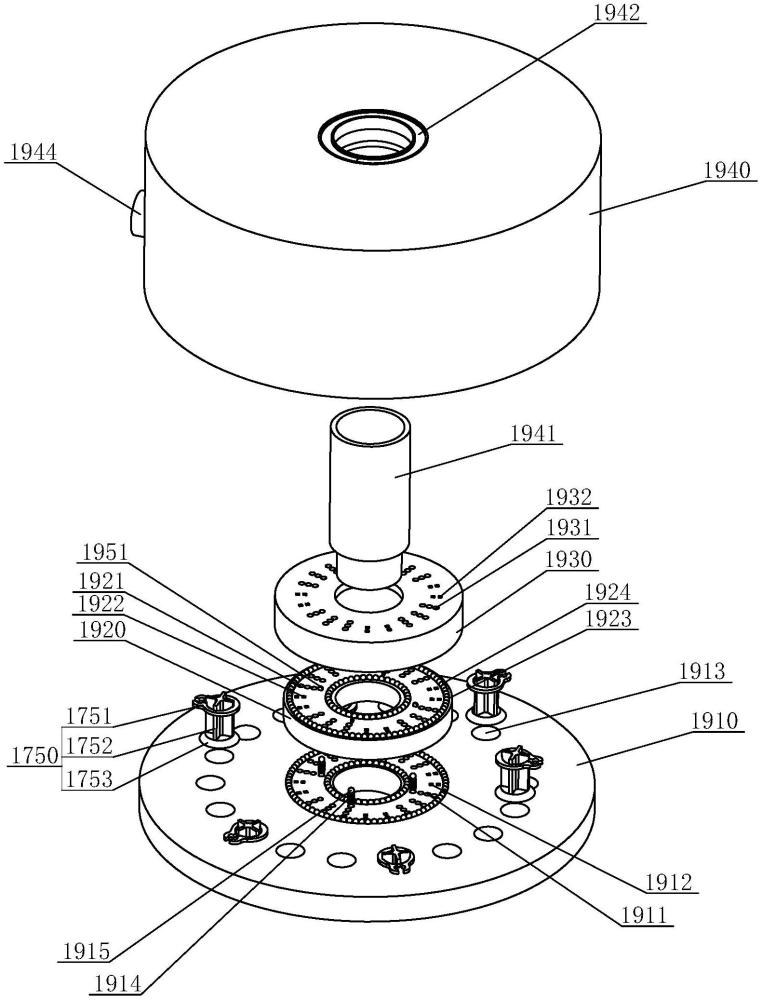

2、本发明为解决上述问题采取的技术方案是:一种调节板式阻尼器,包括固定板、调节板、盖板和旋转机构;调节板转动连接在固定板和盖板之间,盖板和固定板固定连接,旋转机构包括传动杆,传动杆一端与旋转机构固定连接,另一端与调节板固定连接,旋转机构通过传动杆驱动调节板旋转;

3、所述固定板、调节板和盖板上均设置有相应的孔道,孔道用于通油。

4、进一步地,所述固定板划分为多个的扇形区域,并与盖板和调节板划分的扇形区域相同;固定板按扇形区域设有固定板固定孔道、固定板辅助孔道;

5、调节板按扇形区域设有调节孔道和调节辅助孔道,在同一扇形区域内,调节孔道与固定板固定孔道相对应设置,调节辅助孔道与固定板辅助孔道相对应设置;

6、盖板按扇形区域设有盖板固定孔道和盖板辅助孔道,在同一扇形区域内,盖板固定孔道与固定板固定孔道相对应设置,盖板辅助孔道与固定板辅助孔道相对应设置;

7、进一步地,所述调节板上下表面均设置有滚珠槽,调节板通过滚珠槽内的滚珠与固定板和盖板滑动连接;

8、进一步地,所述固定板与调节板接触的表面设置有档位限位珠,档位限位珠的下部设置有档位限位簧弹;调节板与档位限位珠的接触面,按档位设置档位限位坑;

9、进一步地,调节板式阻尼器还包括总限位器,总限位器包括总限位块和总限位槽;总限位块设置在与盖板接触的调节板上;总限位槽设置在与调节板接触的盖板上,总限位块与总限位槽滑动连接。

10、进一步地,所述固定板包括固定板过油通道,固定板过油通道处设置单向阀。

11、进一步地,所述单向阀包括单向阀挡环、多翼轴、阀帽;多翼轴一端设置阀帽,另一端安装单向阀挡环;所述多翼轴穿过阻尼器通油通道,多翼轴的翼的端面与固定板过油通道的内壁滑动连接,翼与翼之间存在空隙,油液经此空隙通过。

12、进一步地,所述固定板过油通道处设置流量控制装置,流量控制装置设置在调节板以外的区域。

13、进一步地,所述气液复合式减震器包括第一储能器、第二储能器、活塞体、调节板式阻尼器;活塞体的活塞腔壁内部设置有活塞杆,活塞腔壁内部均为活塞腔体,活塞腔体由活塞杆一端的活塞头分隔成活塞上腔室和活塞下腔室;活塞上腔室与第一储能器连通,活塞下腔室与第二储能器连通;活塞上腔室与第一储能器之间形成的油液空间、活塞上腔室的油液空间、第一储能器的油液空间所共同组成的油液空间内部设置调节板式阻尼器,使油液流动时通过调节板式阻尼器;

14、第一储能器设置在活塞腔壁的外侧,第一储能器包括第一储能器腔室和第一可形变储气室;第一可形变储气室设置在第一储能器腔室内部,第一储能器腔室是由第一储能器外壁、第一储能器内壁、第一储能器上壁和第一储能器下壁合围组成的腔室;第一可形变储气室设置有第一充放气孔,第一充放气孔伸出第一储能器外壁;第一储能器内壁靠近第一可形变储气室的一侧圆周均匀设置有多个第一储能器过油槽,第一储能器上壁圆周均匀设置有多个第一储能器通油通道,第一储能器通油通道与对应的第一储能器过油槽连通;

15、第二储能器设置在活塞腔壁的外侧,第二储能器包括第二储能器腔室和第二可形变储气室;第二可形变储气室设置在第二储能器腔室内部,第二储能器腔室是由第二储能器外壁、第二储能器内壁、第二储能器上壁和第二储能器下壁合围组成的腔室;第二可形变储气室上设置有第二充放气孔,第二充放气孔伸出第二储能器外壁;第二储能器内壁靠近第二可形变储气室的一侧圆周均匀设置有多个第二能器过油槽,第二储能器下壁圆周均匀设置有多个第二储能器通油通道,第二储能器通油通道与对应的第二储能器过油槽连通;

16、活塞杆位于活塞腔体内部的一端连接有活塞头,伸出活塞腔体的另一端设置有固定端,活塞头上安装有活塞环;

17、活塞上腔室和第一储能器之间形成的油液空间为上通油腔,上通油腔通过第一过油孔与活塞上腔室连通;

18、活塞下腔室和第二储能器之间形成的油液空间为下通油腔,下通油腔通过第二过油孔与活塞下腔室连通;

19、进一步地,所述气液复合式减震器还包括位移传感器,位移传感器包括电子仓、测量杆和永磁环;电子仓设置在上端盖上,永磁环设置在活塞头上,测量杆与电子仓电性连接;测量杆依次穿过调节板式阻尼器、活塞上腔室、永磁环后伸进活塞杆内部

20、本发明具有以下有益技术效果:

21、第一、从功能角度

22、本发明的阻尼器,通过电控系统控制开关板的档位位置,从而调节油液的过油面积,进而实现调节减震器阻尼力的大小。电控系统控制减震器阻尼力大小,反应更加迅速,更加灵敏,更加直接,这样的调节方式更加灵活,从而可以实现对车身姿态主动智能控制,例如,在急刹车时调大阻尼,抑制车辆前倾;在不平整的道路上调小阻尼,使驾乘感受更为舒适;在平整或高速路段调大阻尼,使车辆更平稳。

23、而传统减震器,无法主动调节阻尼力的大小;市面上的改装用减震器,虽然可以实现主动调节阻尼力大小,却需要车辆静止时手动调节,无法在车辆行驶时根据路况或突发情况随时调节,缺乏灵活性,使用不方便。

24、阻尼器设有辅助孔道,其作用在于阻尼器在调整到阻尼力最大时或误操作时,保证其最小过油面积,确保减震器正常使用。辅助孔道可以根据设计参数的不同而进行优化,为后续的参数设计留下可选择的手段。

25、阻尼器设有档位限位珠,其作用在于:

26、1、使限位珠只要运动到限位坑的边缘就可以顺利移动到限位坑的中心位置,这样可以避免电动控制机构的精度不够,而影响开关板不能准确的到达档位位置,如果这样会影响到开关板的孔道与固定孔道不能完全重合,影响孔道的通油面积减小进而影响阻尼。

27、2、其作用还在于限位珠和限位坑配合在一起时,限制开关板的位移,这样可以使阻尼器在完成阻尼调节后,可以结束通电,节省车辆电池电量。

28、阻尼器设置有单向阀,单向阀能够初步控制减震器的回弹速度,由于不同种类车辆,对悬架刚度要求不同,可调整单向阀的安装方向和数量,由单向阀初步控制油液的流量,与阻尼器共同作用,以达到不同种类车辆对悬架刚度的要求。

29、本发明中设置有单向阀,单向阀能够初步控制减震器的回弹速度,由于不同种类车辆,对悬架刚度要求不同,可调整单向阀的安装方向和数量,由单向阀初步控制油液的流量,与阻尼器共同作用,以达到不同种类车辆对悬架刚度的要求。

30、第二、从力学角度

31、1、固定板和盖板中间夹有调节板,可以更好的抵抗上下方向的油液冲击力,使调节板的受力均匀的分散到盖板或固定板上,避免了冲力的在开关板的局部产生应力,保护开关板的正常工作,让阻尼器的可靠性增强。

32、第三、从热力学角度

33、阻尼器的的旋转机构泡在油液中具有优良的散热性;因为油液的导热系数较高,产生热量时,油液可以快速的把热量传导至壳体并在空气进行散热,对于旋转机构可以快速导热和散热的功效,有效的避免了旋转机构在高温下老化的问题,延长使用寿命。

34、第四、从可控(拓展)角度

35、本发明的调节板式阻尼器可以准确快速的控制阻尼大小的变化,这对于智能控制或者快速调节车身提供了基础条件。

36、综上所述,本发明在技术上和结构上都有重大的技术进步。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!