一种氢能源加注装置的制作方法

1.本实用新型涉及燃料加注设备技术领域,具体而言,涉及一种氢能源加注装置。

背景技术:

2.对于新能源汽车来说,使用氢能源的汽车具有更多的优势,如减少温室气体排放,降低空气污染等。氢能源的使用一般为气态或液态。现有的加氢站在为氢能源汽车加氢的过程中,加氢设备和氢能源汽车之间使用完全的机械连接,一般使用单向阀门,加氢过程中依靠两侧氢气的压力差实现加氢。这样的方式使得车辆与加氢站之间缺乏信息交互,加氢过程中存在安全隐患。

3.需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种氢能源加注装置,实现在加注氢气的同时,可以将汽车端的加氢参数实时的传输至加氢站的后台服务器端。

5.根据本公开的一个方面,提供一种氢能源加注装置,包括:前端组件和后端组件;

6.前端组件包括加氢枪,以及套接在所述加氢枪前端的红外接收组件;

7.所述后端组件包括加注口,设置在所述加注口上的加氢接近开关,以及套接在所述加注口上的红外发射组件;

8.所述红外发射组件包括呈一体式结构的固定圈和设置在所述固定圈上的壳体;所述壳体包括设置在前端的第一腔室和设置在所述第一腔室后端的第二腔室,在所述壳体的第一腔室内设置有红外通讯板;在所述壳体的第二腔室内设置有连接器,所述连接器与所述红外通讯板电连接。

9.在本公开的一示例性实施例中,在所述壳体的前端面上设置有前面板。

10.在本公开的一示例性实施例中,所述红外通讯板上透镜;所述透镜内设置有红外发射管,所述红外发射管固定在所述红外通讯板上,并与所述红外通讯板电连接。

11.在本公开的一示例性实施例中,所述红外通讯板通过辆obd接口与 can总线连接。

12.在本公开的一示例性实施例中,所述can总线分别与压力传感器、温度传感器和浓度传感器连接。

13.在本公开的一示例性实施例中,所述红外接收组件包括内部为空腔的圆环壳体,以及设置在圆环壳体内的用于接收红外信号的红外信号接收器。

14.在本公开的一示例性实施例中,所述红外接收组件与后台服务器连接。

15.本公开实施例提供的氢能源加注装置,通过在加氢枪上设置红外接收组件,在加注口上设置红外发送组件,使得加注过程中可以将车辆的实时变化的相关参数利用红外发送组件实时的进行传输,并利用红外接收组件进行数据的接收,从而可以使得加氢站端的后台服务器可以实时的获取车辆的相关参数和状态信息,便于后台服务器对加注过程进行

监控和控制,提升安全性。

16.应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。

附图说明

17.此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

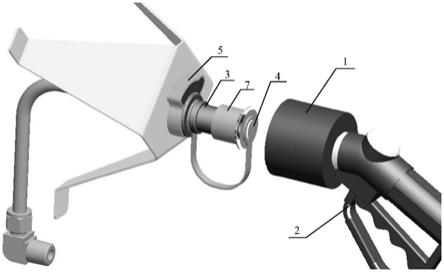

18.图1为本公开示例性实施例提供的一种氢能源加注装置的装置结构示意图;

19.图2为本公开示例性实施例提供的一种红外发射组件的装置结构示意图;

20.图3为本公开示例性实施例提供的一种红外发射组件的b

‑

b侧结构示意图;

21.图4为本公开示例性实施例提供的一种红外接收组件的俯视图;

22.图5为本公开示例性实施例提供的一种红外接收组件的剖视图。

具体实施方式

23.现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的实施方式;相反,提供这些实施方式使得本公开将全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。图中相同的附图标记表示相同或类似的结构,因而将省略它们的详细描述。

24.虽然本说明书中使用相对性的用语,例如“上”“下”来描述图标的一个组件对于另一组件的相对关系,但是这些术语用于本说明书中仅出于方便,例如根据附图中所述的示例的方向。能理解的是,如果将图标的装置翻转使其上下颠倒,则所叙述在“上”的组件将会成为在“下”的组件。当某结构在其它结构“上”时,有可能是指某结构一体形成于其它结构上,或指某结构“直接”设置在其它结构上,或指某结构通过另一结构“间接”设置在其它结构上。

25.本公开示例性实施例首先提供一种氢能源加注装置,如图1所示,具体可以包括:前端组件和后端组件。其中,前端组件可以包括加氢枪 2,以及套接在所述加氢枪2前端的红外接收组件1。所述后端组件可以包括加注口3,设置在所述加注口3上的加氢接近开关4,以及套接在所述加注口3上的红外发射组件5。其中,参考图4

‑

5所示,红外接收组件 1可以包括内部为空腔的呈圆环状的圆环壳体,包括外壳体103和内壳体104,外壳体103和内壳体104两端利用盖板封闭。在红外接收组件1 内腔前端,对称设置有多个红外接收传感器101。多个红外接收传感器 101可以均匀分布在外壳体103内侧或者前端盖板内侧。例如,可以将三个红外接收传感器间隔120度布置,实现无死角接收。在红外接收组件1内腔中可以固定有红外接收电路板102,并与红外接收传感器101 电连接。在后端盖板上还可以设置有接线柱105;红外接收电路板102 通过接线柱105、连接线与加氢枪2的控制电路连接;进而与使红外接收组件可以通过有线网络或无线网络与加氢站的后台服务器连接。

26.参考图2所示,红外发射组件5可以包括呈一体式结构的固定圈52 和设置在所述固定圈52上的壳体51;在壳体51上还可以设置有铭牌 53,该铭牌53可以通过铆接、粘接等

方式固定在壳体51上。

27.参考图3所示,所述壳体51内部为空腔结构,空腔包括设置在前端的第一腔室61和设置在所述第一腔室61后端的第二腔室62。具体的,可以通过设置在壳体空腔中的一红外通讯板515将壳体内腔划分为前端的第一腔室61和后端的第二腔室62。参考图3所示,壳体截面呈“l”型结构,第二腔室62可以突出于第一腔室61存在。在第二腔室62中,可以开始有安装孔,在安装孔中安装有一防水连接器511。在第一腔室 61中在壳体51的内壁上可开设有一台阶,将红外通讯板515安装在该台阶上,红外通讯板515与连机器511电连接。在红外通讯板515上设置有透镜518;在透镜518内设置有红外发射管516,所述红外发射管 516固定在红外通讯板515上,并与红外通讯板515电连接;透镜518 作为红外发射管516的遮罩,罩设在红外发射管516上方。

28.在壳体靠近外部的内壁上,可以设置有用于安装盖板512的台阶,在盖板512和红外通讯板515之间利用垫高柱513进行支撑,并通过螺钉517将盖板512和红外通讯板515固定在壳体的第一腔室61中;螺钉 517贯穿垫高柱进行固定。在壳体的前端面上,在盖板512的外侧,可以设置有前面板514。

29.红外通讯板515通过防水连接器511、车辆obd接口与can总线连接;此外,can总线可以分别采集车辆的压力传感器、温度传感器和浓度传感器的传感器数据。

30.一般状态下,加氢口盖4闭合时,加氢接近开关7输出低电平信号,红外发送模块5进入待机低功耗模式。在需要为车辆加装氢能源时,将加注口3上的加氢口盖4打开,触发加氢接近开关7打开,输出高电平信号,激活红外发射组件5进入工作模式。红外发送模块5通过整车obd接口解析can总线上车辆信息,获取实时的氢气压力、氢气温度、车内氢气浓度值、额定氢气压力等信息,并向红外接收组件1发送。红外接收组件1接收实时的信息,并将汽车的当前实时信息传输至加氢站后台的服务端,工作人员可以在服务器端控制加氢枪系统,实现自动加氢或结束加氢,并且把信息呈现给加氢站工作人员或用户。

31.在加注过程中,服务器端可以根据实时接收的车辆信息,进行实时的故障判断。若判断车辆出现温度异常、压力异常或者氢气浓度异常等现象,服务器端可以控制加氢枪紧急停止加注氢气。加氢站工作人员也依据当前车辆信息,判断车辆是否加氢完毕、是否氢气浓度过高存在氢气泄漏的情况,手动结束加氢状态。在正常加注的过程中,当加氢站服务器端接收到车辆氢气压力接近额定压力时,加氢站后台判断加氢完毕,控制关闭加氢枪加氢。在关闭加注口的加氢口盖4后,加氢接近开关输出低电平,红外发送模块进入待机低功耗模式。

32.若车辆馈电,车载主控无法工作,红外发送模块无法工作,红外发送模块无法解析车辆氢系统状态信息时,加氢枪连接车辆加氢口完毕5s 后,仍然没有接收到有效信息,则判断红外接收模块接收超时。此时加氢过程转为传统加氢模式,由加氢站工作人员手动加氢,人工判断是否加氢完毕。

33.本公开提供的氢能源加注装置,红外发送组件只需通过can接入 obd接口,无需改变现有车辆电气装置;红外发送组件只接收解析 can总线的数据,不影响车辆总线通信。并且,通过在车辆加氢口盖处,增加接近开关,可以用来切换红外发送组件的工作状态。红外接收模块把接收的车辆实时信息传输至加氢站后台服务器,从而可以实现在后台服务器端控制加氢枪开关,根据车辆氢系统状态,实现自动加氢,自动关闭加氢。实现氢气加注过程

中车辆数据的实时传输,提高加氢过程中的安全冗余。加氢工作人员可实时监测加氢过程中车辆的状态。并且可以兼容现有加氢系统工作状态。

34.本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的方案后,将容易想到本公开的其它实施方案。本技术旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由所附的权利要求指出。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1