氢罐收纳箱的制作方法

1.本公开涉及收纳氢罐的箱体(case)。

背景技术:

2.燃料电池车用高压罐在其内侧储藏有氢,针对氢泄露的对策很重要。在设置于大地上的氢罐的收纳设施等中,例如通过像日本特开2006

‑

22506那样设置防护壁,即使在氢泄露的情况下也能够减轻损害。然而,特别是如燃料电池车装载氢罐作为燃料箱的情况、为了输送氢罐而装载多个氢罐的情况等那样当在车辆等移动体装载氢罐时,虽然氢罐被收纳于收纳箱,但不能设置防护壁而需要其他的对策。

3.更具体而言,即便是对进行收纳的箱体设置排气的孔的情况,从排气的孔扩散的氢也相对于地面沿水平方向扩散。特别是若泄漏的氢沿水平方向扩散,则由于因烟火而着火的可能性提高,所以需要避免。因此,在氢泄漏至箱体内的情况下,需要从车辆迅速但以不沿水平方向扩散的方式对氢进行排气。

4.在日本特开2017

‑

128202中公开了一种具备对多个氢罐进行收纳的收纳箱的作业车辆,在该收纳箱的上表面设置有对泄漏的氢进行排气的通风(vent)部。

5.在日本特开2005

‑

116358中公开了一种使燃料箱收纳于内部的车辆的罐收纳部,排出配管从罐收纳部的下部延伸至上部角部处的作为与燃料箱的缝隙的空隙部,并使其排出口朝向上方配置。

6.根据日本特开2017

‑

128202、日本特开2005

‑

116358,虽然在氢从氢罐漏出的情况下能够将氢向外部排出,但关于漏出的氢的水平方向的扩散并不一定能说是很充分的。另外,从空间、可靠性的观点出发,希望尽量不使用排气装置等附加的装置。

技术实现要素:

7.本公开提供一种能够顺畅并且安全性也高地将漏出的氢排出的氢罐收纳箱。

8.本技术是收纳氢罐并被装载于移动体的氢罐收纳箱,其中,上述氢罐收纳箱具有箱状的壳体,该箱状的壳体具有侧壁、底部以及盖部,在底部和盖部具备构成为将壳体的内外连通的连通部,盖部的流动阻力小于底部的流动阻力。

9.通过底部与盖部的至少一方具备穿孔金属板,使得连通部由穿孔金属板的孔构成。

10.连通部也可以是狭缝。

11.底部与盖部的至少一方可以具备穿孔金属板而具有孔,并且可以还具备狭缝。

12.根据本公开,可成为能够顺畅并且安全性也高地将漏出的氢排出的氢罐收纳箱。

附图说明

13.以下参考附图,对本发明的示例性实施例的特征、优点、以及技术和工业意义进行描述,在附图中,相同的附图标记表示相同的部件,其中,

14.图1是示意性地表示移动体1的结构的图。

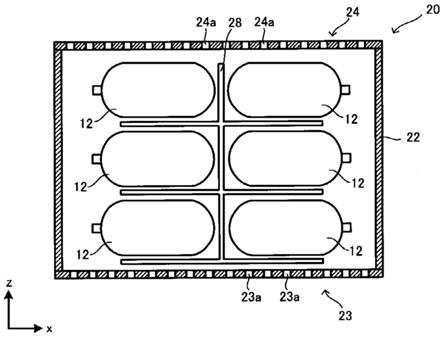

15.图2a是氢罐收纳箱20的外观立体图。

16.图2b是氢罐收纳箱20的另一外观立体图。

17.图3a是氢罐收纳箱20的剖视图。

18.图3b是氢罐收纳箱20的另一剖视图。

19.图4a是氢罐收纳箱30的外观立体图。

20.图4b是氢罐收纳箱30的剖视图。

21.图5a是对盖部(lid)34的构造进行说明的图。

22.图5b是对盖部34的构造进行说明的另一图。

23.图6是对盖部34的另一结构进行说明的图。

24.图7a是对泄漏的氢的流动进行说明的图。

25.图7b是对泄漏的氢的流动进行说明的另一图。

26.图8a是对泄漏的氢的扩散进行说明的图。

27.图8b是对泄漏的氢的扩散进行说明的另一图。

28.图8c是对泄漏的氢的扩散进行说明的另一图。

29.图8d是对泄漏的氢的扩散进行说明的另一图。

30.图9a是对泄漏的氢的扩散进行说明的另一图。

31.图9b是对泄漏的氢的扩散进行说明的另一图。

32.图9c是对泄漏的氢的扩散进行说明的另一图。

具体实施方式

33.1.移动体

34.在图1中示意性地表示了装载有一个方式所涉及的氢罐收纳箱20的移动体1的构造。本方式的移动体1是汽车,具备车架2、被配置于车架2的前部的驾驶部3、被配置于车架2的后部的车箱部4、设置于车架2的下部的车轮部5、驱动汽车的电动马达6、以及燃料电池单元10。在图1和以下的附图中,为了容易理解而根据需要示出了正交坐标系(x,y,z)的方向。燃料电池单元10构成为具有燃料电池11、氢罐12、未图示的空气取得单元、以及氢罐收纳箱20。由此,从氢罐12通过氢供给配管10a向燃料电池11供给氢,并且从未图示的空气取得单元向燃料电池11供给空气,由燃料电池11进行发电并通过电线10b向电动马达6供给电力来使电动马达6进行驱动。

35.对于这样的移动体中的电动马达6的驱动,如公知的那样,能够使用通常的驱动。本公开在收纳有氢罐12的氢罐收纳箱20具有特征。因此,只要是装载有以下说明的氢罐收纳箱的移动体即可,并不特别限定移动体的具体方式,能够将所有方式的移动体作为应用范围。例如,在本方式中是燃料电池车,具备氢罐12作为其燃料储藏罐,并具备收纳氢罐的氢罐收纳箱20,但并不局限于此,也可以是仅用于输送氢罐的汽车所具备的氢罐收纳箱。以下对氢罐收纳箱进行说明。

36.2.氢罐收纳箱

37.图2a中示出了从盖部24侧观察第1方式的氢罐收纳箱20的外观立体图,图2b中示出了从底部23侧观察氢罐收纳箱20的外观立体图。另外,图3a是以与xz平面平行的面将氢

罐收纳箱20切断的剖视图,并且是以使所收纳的氢罐12的配置清楚的方式示出的图。图3b是以与yz平面平行的面将氢罐收纳箱20切断的剖视图,并且是以使所收纳的氢罐12的配置清楚的方式示出的图。氢罐收纳箱20如此收纳氢罐12,并如图1所示那样被装载于移动体1。在本方式中,在x方向配置两个、在y方向配置4个、并在z方向配置3个,合计收纳有24个氢罐12。在本方式中,氢罐12被配置为具备易熔塞的嘴部件在x方向相互朝向相反的方向。在该嘴部件连接氢供给配管10a来向燃料电池11供给氢。第1方式的氢罐收纳箱20构成为具有壳体21和罐支承体28。以下,对各结构进行说明。

38.2.1.壳体

39.壳体21是形成氢罐收纳箱20的外廓的箱状的部件,在其内侧收纳氢罐12和罐支承体28。在本方式中,壳体21具有侧壁22、底部23以及盖部24。在本方式中,氢罐收纳箱20是长方体的箱状。但是,氢罐收纳箱并不局限于长方体,只要是立方体、圆筒形等能够作为壳体发挥功能的形式即可,并不特别限定。

40.<侧壁>

41.侧壁22是壳体中的以在水平方向(与xy平面平行的方向)包围氢罐12的方式设置的壁部。在本方式中,优选构成为未在侧壁22设置将壳体21的内外连通的开口而漏出的氢不从侧壁22向外部流出。由此,能够防止在壳体21的内侧漏出的氢具有沿水平方向扩散的方向的驱动力而直接从壳体21排出。在本方式中,由于壳体21是长方体的箱状,所以由侧壁22构成壳体21的上表面和下表面以外的4个面。

42.<底部>

43.底部23是被配置为将由侧壁22包围的部位的下部的开口封闭的部件,在本方式中,由四边形的板状的部件构成。在本方式中,由于壳体21是长方体的箱状,所以由底部23构成壳体21的下表面。

44.底部23具有将壳体21的内外连通的连通部23a。即,在底部23以气体能够通过该底部23进行出入的方式设置有连通部23a。并不特别限定连通部23a的形态,但优选遍及底部23的整个面设置有多个连通部。由此连通部在底部23均匀。由于如后述那样,通过盖部24的流体的流动阻力小于通过底部23的流体的流动阻力,所以无论从哪个氢罐12存在泄露,都能够同样高效地从盖部243排出氢。并不特别限定连通部的具体形态,但在本方式中,使底部23成为如穿孔金属板(perforated metal)那样在整个面设置有多个孔的板,并将该孔作为连通部23a。该底部23的连通部23a在与盖部24的连通部24a的关系上具有特征,对于该特征,之后将进行说明。

45.<盖部>

46.盖部24是被配置为将由侧壁22包围的部位的上部的开口封闭的部件,在本方式中,由四边形的板状的部件构成。在本方式中,由于壳体21是长方体的箱状,所以由盖部24构成壳体21的上表面。

47.盖部24以将壳体21的内外连通的方式具有连通部24a。即,在盖部24以气体能够通过该盖部24进行出入的方式设置有连通部。并不特别限定连通部的形态,但优选遍及盖部24的整个面设置有多个连通部。由此连通部均匀,无论从哪个氢罐12存在泄露,都能够同样高效地从盖部24排出氢。并不特别限定连通部的具体形态,但在本方式中,使盖部24成为如穿孔金属板那样在整个面设置有多个孔的板,并将该孔作为连通部24a。该盖部24的连通部

24a在与底部23的连通部23a的关系上具有特征。以下将对该连通部进行说明。

48.<底部的连通部与盖部的连通部的关系>

49.底部23的连通部23a和盖部24的连通部24a构成为:通过盖部24的流体的流动阻力比通过底部23的流体的流动阻力小。由此,如后述那样,能够将漏出的氢向上方引导,抑制氢向水平方向的扩散而从壳体21朝向上方将氢排出至外部空气。这里,能够以使流体通过底部23或者盖部24时的前后的压力之差、即压力损失的大小来比较流动阻力。并不特别限定流动阻力之差,但优选在5%以上70%以下的范围具有流动阻力之差。

50.并不特别限定用于设置这样的流动阻力之差的具体方法,若底部23与盖部24的厚度相同,则在本方式中,能够根据由作为连通部的孔23a、孔24a引起的开口率之差来设置流动阻力之差。若是底部23,则开口率能够通过孔23a(连通部23a)的总面积相对于被底部23的外边缘包围的面积(在长方形的情况下为纵(y)

×

横(x))的比例而获得。例如只要使底部23的开口率为10%以上50%以下的范围,盖部24的开口率为30%以上70%以下的范围,并且盖部24的开口率大于底部23的开口率即可。另外,在底部23的开口率与盖部24的开口率相同的情况下,通过变更底部23的厚度和盖部24的厚度也能够设置流动阻力之差。也可以使厚度与开口率双方不同。

51.<连通部的形态>

52.并不特别限定底部23的连通部和盖部24的连通部的形状,能够适当地设定。到此为止,作为第1方式,以底部23的连通部23a、盖部的连通部24a是由穿孔金属板的无数的孔形成的开口为例进行了说明。但是,连通部的形态并不限定于此,能够适当地设定。以下对另一形态进行说明。

53.图4a中示出了从盖部34侧观察第2方式所涉及的氢罐收纳箱30的外观立体图。图4b是在通过与xz平面平行的面将氢罐收纳箱30切断的剖视图中以使所收纳的氢罐12的配置清楚的方式示出的图。另外,图5a中示出了将在图4b中用a示出的部分放大了的图。在本方式的氢罐收纳箱30中,代替氢罐收纳箱20的盖部24而应用盖部34,除此以外的结构与氢罐收纳箱20相同。因此,这里对盖部34进行说明,除此以外的结构被标注与氢罐收纳箱20相同的附图标记而省略说明。

54.对于盖部34而言,沿y方向延伸的狭缝状的开口34b以在x方向并列的方式排列有多个。另外,在盖部34中,以从上方覆盖开口34b的方式配置有片34c,由此,在俯视氢罐收纳箱30(从上方观察氢罐收纳箱30的视角)时开口34b被隐藏。由此,能够抑制雨水向壳体内的直接流入、直射日光向壳体内的照射,能够提高配置于壳体内的氢罐、配管的耐久性。另外,由该片34c形成从开口34b通向外部的流路34d。因此,盖部34中的流动阻力由盖部34的厚度、开口34b的开口面积以及流路34d的形态决定,在本方式中,由开口34b和流路34d构成连通部34a。

55.能够通过流路34d的形态来调整盖部34的流动阻力,例如通过片34c的形状、图5a所示的片34e(设置于开口34b的边缘、片34c的边缘的突起)也能够调整流动阻力。图5b中示出了另一形态的片34e。图5b的例子所示出的片34e是设置于开口34b的边缘并朝向壳体21的内侧延伸的片。

56.根据具有这样的狭缝状的开口的连通部,容易通过其形状来进行流动阻力的调整,能够从盖部侧排出更多的氢,并能够抑制氢向水平方向的扩散。

57.另外,也能够如图6所示,以在上述的第1方式所包括的盖部24重叠第2方式所包括的盖部34的方式构成盖部。

58.<壳体21的材料>

59.对于构成壳体21的材料而言,从在其内侧收纳氢罐的观点、和被装载于移动体而所放置的环境大幅变化的可能性高的观点出发,优选是高强度和耐久性优异的材料。从上述观点出发,优选壳体21由金属构成,更具体而言,优选由不锈钢等铁系材料构成。

60.<其他>

61.在上述说明中,作为盖部的连通部的形态,对连通部34a进行了说明,但并不妨碍在底部使用该构造。能够以如上述那样构成流动阻力为条件,使底部的连通部也为上述的形态。

62.2.2.罐支承体

63.图3a、图3b等中所示的罐支承体28是被配置于壳体21的内侧来固定氢罐12并进行支承的架子状的部件。罐支承体28只要能够稳定氢罐12并保持于壳体内21即可,并不特别限定其形态,能够使用公知的罐支承体。

64.3.效果等

65.根据以上说明的氢罐收纳箱,即使从收纳于壳体的氢罐12存在氢的泄漏,也能够使泄漏的氢通过盖部24、盖部34而高效地向上方排出,能够抑制氢向水平方向的扩散。即,即便是万一从多个氢罐同时泄漏氢的情况,氢也不会猛烈地从侧壁流出,通过大部分的氢从盖部流出,能够立即释放壳体内的压力,由于几乎没有氢向水平方向移动的推进力,所以能够大幅减少可燃范围的氢向移动体的水平方向的到达距离。通过能够大幅减少向水平方向的氢到达距离,能够缩短安全距离,能够确保更高的安全性。另外,不需要为了这样的排出氢的控制而需要动力的设备,能够以高的可靠性实现排出。

66.图7a、图7b中示出了对泄漏的氢的流动进行说明的图。图7a、图7b是基于与图3a、图3b相同的视角的图。如图7a、图7b所示,通过在盖部和底部设置连通部,由此从底部的连通部吸入空气,在壳体内形成涡流,泄漏的氢通过一边与侧壁碰撞一边反复进行循环流动而势头被弱化,成为吸入的空气与泄漏的氢的混合气体,由此势头进一步被弱化。而且,由于使盖部的流动阻力小于底部的流动阻力,所以这样的混合气体向压力损失较小的盖部移动,因此能够将氢的大部分从盖部朝向上方排出,能够极端地减小以在水平方向扩散的方式被排出的氢,能够缩短安全距离。

67.在图8a~图8d、图9a~图9c中示出了通过模拟获得了从移动体排出的氢气的扩散的结果。图8a~图8d是使氢罐收纳箱的盖部的开口率为50%并使底部的开口率为30%的例子,图9a~图9c是使氢罐收纳箱的盖部的开口率为0%(即无连通部)并使底部的开口率为30%的例子。而且,假定为从配置于壳体内的4个氢罐同时流出氢。图8a~图8d、图9a~图9c表示时间的经过,将氢的漏出设为0秒,图8a、图9a表示2秒后,图8b、图9b表示5秒后,图8c表示9秒后,图8d、图9c表示11秒后。另外,各图的左侧是从上方观察的图,四边框是以移动体为中心的一边为30m的正方形,各图的右侧是从正面(与图1相同的方向)观察到的图。

68.根据这些图的结果可知,如图8a~图8d所示,通过在盖部与底部双方设置开口,并使盖部的流动阻力小于底部的流动阻力,由此氢不在水平方向扩散,而向上方移动。在该例子中,在图8c时沿水平方向扩散6m是最大的。另一方面,如图9a~图9c所示,可知当仅在底

部设置开口的情况下氢沿水平方向大幅扩散。在该例子中,在图9c时沿水平方向扩散20m是最大的。可认为这是因为在氢从底部大幅流出的情况下,由于地面处于正下方,所以在从底部刚刚流出之后的速度较快的状态下与地面碰撞,由此更容易沿水平方向扩散。可以认为即使在盖部设置开口,当使盖部中的流动阻力为底部的流动阻力以上的情况下,虽然存在程度的差异但氢从底部的流出也同样变多,因此氢同样沿水平方向扩散。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1