一种新型液氯汽化装置的制作方法

1.本发明涉及液氯汽化装置技术领域,尤其涉及一种新型液氯汽化装置。

背景技术:

2.液氯化学名称液态氯,为黄绿色液体,沸点-34.6℃,熔点-103℃,在常压下即汽化成气体,吸入人体能严重中毒,有剧烈刺激作用和腐蚀性,在日光下与其它易燃气体混合时发生燃烧和爆炸,氯是很活泼的物质,可以和大多数元素起反应,液氯汽化装置属于氯碱行业设备,用于将液态氯转化为气态。授权公告号为cn214369280u公开了一种新型液氯汽化装置,包括有一级汽化器、二级汽化器、三级汽化器、一级循环管道、二级循环管道、三级循环管道、四级循环管道、液氯总输送管道、气氯总排出管道以及恒温水循环箱;其中,在所述恒温水循环箱的顶部设有冷水进口管,其底部设有循环水排空管道;在所述一级汽化器的内部设有一级散热列管,其顶部设有第一气氯输出管口,在所述二级汽化器的内部设有二级散热列管,其顶部设有第二气氯输出管口,在所述三级汽化器的内部设有三级散热列管,其顶部设有第三气氯输出管口,所述恒温水循环箱通过一级循环管道连接一级散热列管的输入端,所述一级散热列管的输出端通过二级循环管道连接二级散热列管的输入端,所述二级散热列管的输出端通过三级循环管道连接三级散热列管的输入端,所述四级循环管道的一端连接三级散热列管的输出端,其另外一端连接冷水进口管;在所述液氯总输送管道从左到右依次设有总截止阀、第三液氯输入管道、第二液氯输入管道以及第一液氯输入管道,所述第一液氯输入管道的一端延伸至一级汽化器的底部,其另外一端连接液氯总输送管道,所述第二液氯输入管道的一端延伸至二级汽化器的底部,其另外一端连接液氯总输送管道,所述第三液氯输入管道的一端延伸至三级汽化器的底部,其另外一端连接液氯总输送管道;在所述气氯总排出管道从左到右依次设有第三气氯输送管道、第二气氯输送管道、第一气氯输送管道以及气氯排出泵,其中所述第一气氯输送管道的一端连接第一气氯输出管口,另外一端连接气氯总排出管道,所述第二气氯输送管道的一端连接第二气氯输出管口,另外一端连接气氯总排出管道,所述第三气氯输送管道的一端连接第三气氯输出管口,另外一端连接气氯总排出管道,此装置可防止液氯在汽化过程中压力过大的问题,但是存在以下缺陷:1、换热面积较小;2、汽化的氯气容易携带液氯进入氯气缓冲罐;3、氯气压力不稳,通氯不稳定,为此我们提出了一种新型液氯汽化装置。

技术实现要素:

3.本发明的目的是为了解决现有技术中存在换热面积小、通氯不稳定的缺点,而提出的一种新型液氯汽化装置。

4.为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:

5.一种新型液氯汽化装置,包括汽化器,所述汽化器内设置有气化机构,所述气化机构包括液氯进管,所述液氯进管包括横管和竖管,所述横管和竖管相通,所述横管和竖管上连接有螺旋气化管,所述汽化器上设置有缓冲罐,所述螺旋气化管与缓冲罐相通,所述缓冲

罐上设置有第一氯气出口、第二氯气出口和第三氯气出口,所述汽化器上设置有热水进口和热水出口,所述汽化器内设置有温度桥,所述缓冲罐内设置有开合机构,所述开合机构包括外管,外管与缓冲罐的内壁固定连接,外管内设置有弹簧,外管内滑动安装有齿管,齿管上啮合有两个齿轮,两个齿轮上固定安装有第一锥齿轮,第一锥齿轮上啮合有第二锥齿轮,第二氯气出口和第三氯气出口上均转动安装有阀管,两个阀管与两个第二锥齿轮固定连接,两个阀管上均开设有通气孔。

6.优选的,所述汽化器上设置有调节阀,调节阀一侧设置有第二流量计。

7.优选的,所述汽化器上设置有开关阀,汽化器上设置有氮气管线,氮气管线分布在汽化器的外侧。

8.优选的,所述汽化器的一侧设置有外循环泵,外循环泵的一侧设置有外循环冷凝器,外循环泵和外循环冷凝器有冷凝管道连接。

9.优选的,所述外管内设置有槽轨,槽轨与齿管滑动连接。

10.优选的,所述缓冲罐内转动安装有两个转轴,两个转轴与两个第一锥齿轮固定连接。

11.优选的,所述汽化器的一侧设置有丙烯醛进料流量计,丙烯醛进料流量计一侧设置有第一控制阀,螺旋汽化管的设置,使得换热面积比竖向直管大,保证最大的换热面积,从而保证汽化器的尺寸最优,缓冲罐的设置,保证气液氯的分离效果,保证压力的稳定,提高了装置的稳定性,设备的具体尺寸、管径、高度等可以根据工艺要求计算确定,保证汽化器的最优尺寸。

12.本发明中,所述一种新型液氯汽化装置的有益效果:气化机构中横管、竖管、螺旋气化管和缓冲罐的配合设置能够增加换热面积,能够分开气、液氯气,避免液氯从第一氯气出口、第二氯气出口和第三氯气出口排出,影响后续的使用,增加通氯的稳定性,开合机构中外管、弹簧、齿管、两个齿轮、两个第一锥齿轮、两个第二锥齿轮、两个阀管和两个通气孔的配合设置能够逐渐打开第二氯气出口和第三氯气出口,避免氯气压力太大,进一步的提高通氯稳定性。

13.本发明能够增加换热面积,提高气化效果,能够避免液氯排出,通氯稳定性高。

附图说明

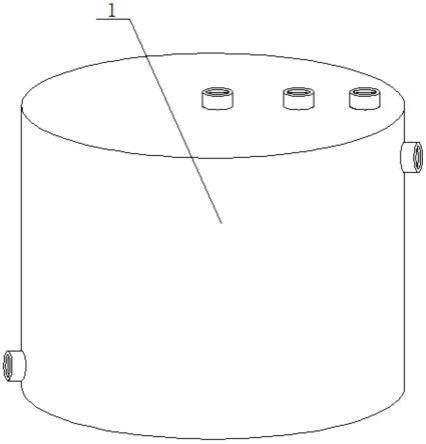

14.图1为本发明提出的一种新型液氯汽化装置的立体结构示意图;

15.图2为本发明提出的一种新型液氯汽化装置的剖视结构示意图;

16.图3为本发明提出的一种新型液氯汽化装置的仰剖结构示意图;

17.图4为本发明提出的一种新型液氯汽化装置的图2中a部分的放大结构示意图;

18.图5为本发明提出的一种新型液氯汽化装置的齿轮、齿管、第一锥齿轮和第二锥齿轮的连接结构示意图。

19.图中:1汽化器、2液氯进管、2-1横管、2-2竖管、3第一氯气出口、4热水进口、5热水出口、6螺旋汽化管、7缓冲罐、8温度桥、9第二氯气出口、10第三氯气出口、11外管、12弹簧、13齿管、14齿轮、15第一锥齿轮、16第二锥齿轮、17阀管、18通气孔。

具体实施方式

20.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

21.参照图1,一种新型液氯汽化装置,包括汽化器1,汽化器1内设置有气化机构,气化机构包括液氯进管2,液氯进管2包括横管2-1和竖管2-2,横管2-1和竖管2-2相通,横管2-1和竖管2-2上连接有螺旋气化管6,汽化器1上设置有缓冲罐7,螺旋气化管6与缓冲罐7相通,缓冲罐7上设置有第一氯气出口3、第二氯气出口9和第三氯气出口10,汽化器1上设置有热水进口4和热水出口5,汽化器1内设置有温度桥8,缓冲罐7内设置有开合机构。

22.参照图2,开合机构包括外管11,外管11与缓冲罐7的内壁固定连接,外管11内设置有弹簧12,外管11内滑动安装有齿管13,齿管13上啮合有两个齿轮14,两个齿轮14上固定安装有第一锥齿轮15,第一锥齿轮15上啮合有第二锥齿轮16,第二氯气出口9和第三氯气出口10上均转动安装有阀管17,两个阀管17与两个第二锥齿轮16固定连接,两个阀管17上均开设有通气孔18。

23.参照图3,外管11内设置有槽轨,槽轨与齿管13滑动连接,槽轨能够使得齿管13在外管11内滑动。

24.参照图3,汽化器1的一侧设置有丙烯醛进料流量计,丙烯醛进料流量计一侧设置有第一控制阀,能够精确控制丙烯醛进料量,提高稳定性。

25.参照图3,汽化器1的一侧设置有外循环泵,外循环泵的一侧设置有外循环冷凝器,外循环泵和外循环冷凝器有冷凝管道连接,能够稳定为装置降温,充分保证降温效果。

26.参照图3,汽化器1上设置有开关阀,利用开关阀控制不同环戊二烯流股的滴加,保证了滴加的准确性,汽化器1上设氮气管线,反应前充氮气保护,保证汽化器1的安全运行。

27.参照图3,汽化器1上设置有调节阀,调节阀一侧设置有第二流量计,能够控制滴加速度,保证精确滴加。

28.参照图3,缓冲罐7内转动安装有两个转轴,两个转轴与两个第一锥齿轮15固定连接,两个转轴能够使得两个第一锥齿轮15在固定位置转动。

29.本实施例中,使用时,首先,热水通过热水进口4进入汽化器1内,通过热水出口5出来排出,回到热水系统,形成循环保证液氯的气化,当汽化器1内温度达到指定温度时,开始输入液氯进行汽化,液氯通过汽化器1上的液氯进管2进入汽化器1内,通过横管2-1和竖管2-2,进入螺旋汽化管7汽化,气化后的气态氯气进入缓冲罐7内,进行气液分离和稳压后,从1汽化器1的第一氯气出口3排出,进入下一个设备,当缓冲罐7内的气压较大时,开始挤压齿管13,使得齿管13滑动,进而带动第二氯气出口9下面的齿轮14转动,齿轮14转动,进而带动第一锥齿轮15转动,第一锥齿轮15转动,进而带动第二锥齿轮16转动,第二锥齿轮16转动,进而带动阀管17转动,阀管17转动,使得阀管17上的通气孔18与第二氯气出口9相通,使得第二氯气出口9打开,可以排出氯气,如果压力更大时,齿管13进行滑动,并与第三氯气出口10下的齿轮14转动,进而打开第三氯气出口10,增加排气量,减少缓冲罐7的压力,提高稳定性,当压力减小后,在弹簧12的弹力作用下,反弹齿管13,使得齿管13反向滑动,逐个带动两个阀管17反向滑动,关闭第二氯气出口9和第三氯气出口10,方便后续的使用,当温度较高时可以启动外循环泵和外循环冷凝器,使得冷凝的液体进入冷凝管道,能够快速稳定的为装置降温,充分保证降温的效果,同时在使用时,在反应前将汽化器1上的氮气管线充满氮

气保护,保证汽化器1的安全运行,可以根据丙烯醛进料流量计的情况,通过第一控制阀控制丙烯醛进料的流量,能够增加稳定性,利用开关阀控制不同环戊二烯流股的滴加,保证了滴加的准确性,通过调节阀和第二流量计,能够控制滴加速度,保证精确滴加,进一步的提高稳定性。

30.以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1