一种核材料着火事故工况下释放源项测量装置及评价方法与流程

1.本发明涉及辐射环境影响评价技术领域,具体涉及一种核材料着火事故工况下释放源项测量装置及评价方法。

背景技术:

2.核设施在正常运行过程中会造成铀的排放,铀气溶胶释放后会在环境介质中扩散、转移和迁移,通过空气浸没途径对公众造成外照射剂量以及被公众吸入造成内照射剂量。铀气溶胶在环境中迁移扩散的同时,会发生沉降,经外部扰动(人为扰动和自然扰动)会造成铀气溶胶的再悬浮,通过地表沉积途径对公众造成外照射剂量以及被公众吸入造成内照射剂量。铀沉降到土壤和植物表面,经迁移转移进入动植物产品,从而被动植物体吸收,最终通过食入途径进入人体。因此正常工况下的公众辐射剂量应考虑食入、吸入、空气浸没和地表沉积等途径。

3.核材料生产过程中涉及铀的操作,其中金属铀具有着火点低的特点,其中金属核材料其表面积较大、与空气接触面积大、粒径小更易于迁移扩散,因此在铀加工操作过程中应关注的典型事故景象包括核材料着火事故。事故发生后,会造成短期、大量铀气溶胶释放,因此,对公众造成辐射剂量的主要照射途径为空气吸入途径。事故工况下,公众吸入内照射剂量评价主要涉及参数包括公众呼吸速率、公众吸入铀的剂量转换因子、空气中的铀浓度,其中呼吸速率和剂量转换因子是确定的,关键参数为空气中的铀浓度。空气中铀浓度取决于事故工况下的铀释放源项。美国能源部非反应堆核设施事故工况下的释放源项评价方法为操作量

×

空气释放份额

×

可吸入份额。因此,为了获取核材料着火典型事故工况下的释放源项,需要测量核材料在着火事故的空气释放份额和可吸入份额。空气释放份额是指发生事故时,铀在空气中的份额。可吸入份额是指气溶胶粒径小于10μm的气溶胶颗粒,更易于被吸入和附着到肺部。由于核材料生产工艺差异、工艺设定参数的差异(物料的粒径、物料的量、燃烧温度、与空气接触面积等)会造成空气释放份额的不确定性,因此,无法获取符合实际的评价源项。目前,我国尚未建立不同事故工况、不同核材料的释放份额参数,因此在进行事故情景源项估算是具有较大的不确定度。

4.为了解决现有技术困难,需要建立一种核材料着火典型事故工况下释放源项测量装置及评价方法,实现对核材料在着火事故工况下不同参数条件下的释放源项的估算,获取其关键参数空气释放份额和可吸入份额。

技术实现要素:

5.针对现有技术中存在的缺陷,本发明的目的在于提供一种核材料着火事故工况下释放源项测量装置及评价方法,该测量装置和评价方法可记录和获取不同实验调节下的释放份额参数和可吸入份额参数,用于铀事故评价源项的获取。

6.为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:

7.一种核材料着火事故工况下释放源项测量装置,所述测量装置包括:

8.反应器;

9.称量系统,所述称量系统设置在所述反应器底端,用于对位于所述反应器内的核材料进行称重;

10.温控系统;

11.供气系统,所述供气系统与所述反应器内部相连通;以及

12.取样系统,所述取样系统与所述反应器内部相连通,用于对位于所述反应器内的气溶胶进行取样。

13.在一些实施例中,所述测量装置还包括排风管,所述排风管一端与所述反应器内腔相连通,其另一端与所述取样系统相连。

14.在一些实施例中,所述测量装置还包括高效过滤器,所述高效过滤器与所述取样系统的出口相连。

15.在一些实施例中,所述取样系统包括流量气溶胶取样器和粒径分析器。

16.在一些实施例中,所述温控系统布置在所述反应器外壁,用于控制所述反应器内部温度。

17.同时,本发明还提供一种基于如上述所述的核材料着火事故工况下释放源项测量装置的评价方法,所述评价方法包括:

18.s1、工艺参数存储;

19.s2、释放份额和可吸入份额评价;

20.s3、释放源项拟合方程;

21.采用单参数变分法,即保证其他参数不变的情况下,仅进行其中某一参数的变化,进行重复实验,获取释放份额arf与物料的粒径、燃烧温度、氧气/二氧化碳比例的变化曲线,进行释放源项方程拟合,获取对核材料着火燃烧释放份额的关键影响参数。

22.在一些实施例中,在上述步骤s1中,工艺参数为核材料着火前后的质量数据、反应温度、反应时间、氧气二氧化碳的比例、氧气/二氧化碳比例、气溶胶取样量、粒径<10μm和≥10μm气溶胶铀质量。

23.在一些实施例中,在上述步骤s2中,释放份额arf=气溶胶浓度

×

取样量/核材料燃烧前后的质量差;可吸入份额rf=粒径<10μm气溶胶铀浓度/总的气溶胶铀浓度。

24.本发明的有益效果为:本发明通过本装置及方法的建立,可以实现对核材料着火事故工况涉及关键工艺参数的调节,获取着火事故关键参数释放份额的取值范围,为事故源项释放和公众辐射剂量评价提供基础数据。

附图说明

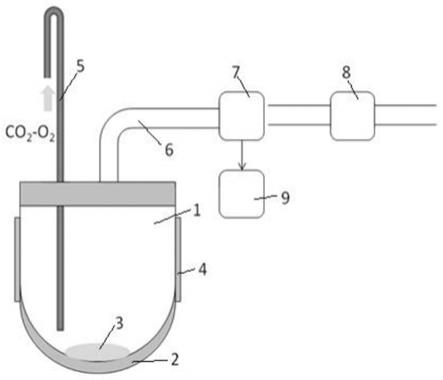

25.图1为本实施例中核材料着火事故工况下释放源项测量装置结构原理示意图。

26.图2为本实施例的评价方法流程示意图。

27.图3为本实施例中的释放源项拟合方程示意图。

28.图中:

[0029]1‑

反应器,2

‑

称量系统,3

‑

核材料,4

‑

温控系统,5

‑

供气系统,6

‑

排风管,7

‑

取样系统,8

‑

高效过滤器,9

‑

微量铀分析仪。

具体实施方式

[0030]

下面结合说明书附图与具体实施方式对本发明做进一步的详细说明。

[0031]

参见附图1所示,本实施例提供一种核材料着火事故工况下释放源项测量装置,该测量装置包括反应器1、称量系统2、温控系统4、供气系统5以及取样系统7。反应器1其内部用于盛放核材料3,称量系统2设置在反应器1底端,用于对位于反应器1内的核材料3进行称重。供气系统5与反应器1内部相连通,取样系统7与反应器1内部相连通,用于对位于反应器1内的气溶胶进行取样。在一些实施例中,测量装置还包括排风管6,排风管6一端与反应器1内腔相连通,其另一端与取样系统7相连。测量装置还包括高效过滤器8,高效过滤器8与取样系统7的出口相连。温控系统4布置在反应器1外壁,用于控制反应器1内部温度。取样系统7包括流量气溶胶取样器和粒径分析器。

[0032]

工作时,在反应器1中加入核材料3,反应器1底部设有称量装置,称量装置数据接入工艺参数存储系统;温控系统4可以实现温度控制,对核材料3进行引燃,温度随时间的变化数据接入工艺参数存储系统;在反应时可以通过供气系统5实现对反应时氧气和二氧化碳比例的控制,比例参数接入工艺存储系统;燃烧产生的铀气溶胶通过排风管6排放,排风管6上设置中流量气溶胶取样器,实现对气溶胶的取样,且该取样器内设置粒径分级器,可实现对不同粒径气溶胶的采样,获取的样品经微量铀分析仪9进行取样分析,获取铀含量,获取的气溶胶取样量及不同粒径气溶胶浓度数据存储到工艺参数存储系统;其余的铀气溶胶经高效过滤器8净化后排放。

[0033]

参照附图2所示,同时,本实施例还提供一种基于上述核材料着火事故工况下释放源项测量装置的评价方法,该评价方法包括:

[0034]

s1、工艺参数存储;

[0035]

在上述步骤s1中,工艺参数为核材料着火前后的质量数据、反应温度、反应时间、氧气二氧化碳的比例、氧气/二氧化碳比例、气溶胶取样量、粒径<10μm和≥10μm气溶胶铀质量。

[0036]

s2、释放份额和可吸入份额评价;

[0037]

在上述步骤s2中,释放份额arf=气溶胶浓度

×

取样量/核材料燃烧前后的质量差;可吸入份额rf=粒径<10μm气溶胶铀浓度/总的气溶胶铀浓度。

[0038]

s3、释放源项拟合方程;

[0039]

采用单参数变分法,即保证其他参数不变的情况下,仅进行其中某一参数的变化,进行重复实验,获取释放份额arf与物料的粒径、燃烧温度、氧气/二氧化碳比例的变化曲线,进行释放源项方程拟合,获取对核材料着火燃烧释放份额的关键影响参数。

[0040]

下面结合具体的实施例加以说明:

[0041]

为了获取核材料完全燃烧的释放源项,设置了相关的工艺控制参数。核材料初始物料量m0=1(g),核材料粒径为<5(mm),为了保证其完全燃烧,燃烧时持续通入氧气(预计1m3),引燃温度为80℃,预计5mi n内全部燃烧完,核材料燃烧后物料量m1=0(g),燃烧过程中的气溶胶取样量为5m3。经微量铀取样测量结果为1mg/m3,粒径<10μm气溶胶铀浓度为0.1mg/m3。

[0042]

释放份额和可吸入份额评价系统:核材料初始物料量m0=1(g),核材料粒径为<5(mm),为了保证其完全燃烧,燃烧时持续通入氧气(预计1m3),引燃温度为80℃条件下:释放

份额arf=气溶胶浓度1mg/m3×

气溶胶取样量5m3/核材料燃烧前后的质量差(1

‑

0)g=5mg/1g=5e

‑

03;可吸入份额rf=粒径<10μm气溶胶铀浓度/总的气溶胶铀浓度=0.1mg/m3/1mg/m3=0.1。

[0043]

参照附图3所示,释放源项拟合方程:采用单参数变分法,进行重复实验,获取释放份额arf与物料的粒径的变化曲线,即核材料初始物料量m0=1(g),核材料粒径为<5、10、100(mm),为了保证其完全燃烧,燃烧时持续通入氧气(预计1m3),引燃温度为80℃,预计5mi n内全部燃烧完,核材料燃烧后物料量m1=0(g),燃烧过程中的气溶胶取样量为5m3。经微量铀取样测量结果分别为1mg/m3、0.5mg/m3、0.1mg/m3。则计算得到的释放份额arf分别为5e

‑

03、2.5e

‑

03、5e

‑

04,进行释放源项方程拟合,获取对核材料着火燃烧释放份额的受核材料粒径的影响。拟合后的方程为y=0.005x,y表示arf,x为核材料的粒径,在该实验参数条件下,可以获取不同核材料粒径燃烧对arf的影响。

[0044]

显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其同等技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1