一种检测建筑围护结构材料节能效果的对比装置及方法

1.本发明属于建筑外保温材料性能对比检测技术领域,具体涉及一种检测建筑围护结构材料节能效果的对比装置及方法。

背景技术:

2.随着人们生活质量的提高,近年来供暖能耗增加明显,人们也开始更多地关注建筑围护结构的保温节能效果,因此采用合适的保温材料降低供暖能耗势在必行。传统的保温材料包括聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫等。然而随着传统保温板使用年限的增加,比较容易同基层墙体间产生空腔、出现不连续空气层,“鼓包”现象;此外传统保温材料易燃、产生有毒气体等。这些可能导致保温板材脱离基层墙体,出现脱落、引发火灾等一系列问题,对人员安全造成巨大的威胁。因此国内外建筑领域的新型保温材料逐渐兴起。

3.建筑室内热量散失主要通过热传导、热对流、热辐射三种途径,传统的保温材料主要是通过提高气相空隙率,降低导热系数从而达到保温效果。而新型保温材料包括膨胀玻化微珠材料、硅酸铝保温材料、酚醛泡沫材料、隔热保温涂料等,它们或是通过加入有机材料从而形成导热系数更低的复合保温材料,也有通过引入导热系数极低的空气微孔层来隔绝热能传递的,还有由一些悬浮于惰性乳胶中的微小陶瓷颗粒所构成的反射材料。怎样合理的判断新型保温材料对供暖节能效果值得深入思考与探究。

4.对于建筑围护结构新型外保温材料,目前在检测技术领域中,大多是通过载体内热源、温度数据采集器等来检测计算外保温材料的等效热阻或是传热系数,以该参数反映其节能效果。但实际上,这些检测方法只能检测材料本身特性,并不能直接反映采用该材料对建筑能耗降低的真实效果,无法量化对比新型外保温材料与传统保温材料在节能率上的差异。因此,在实际应用中需要结合实体建筑,考虑存在内热源、蓄放热等多因素影响时的室内热舒适营造以及建筑节能效果。

5.如何对比不同种类围护结构保温材料对实体建筑供暖节能效果成为了一项亟待解决的问题。因此,需要通过大量的实测数据来反映其是否具有有效的建筑保温性能,从而为之后对比不同种类的建筑保温材料提供理论基础与技术方法。

技术实现要素:

6.为克服现有研究领域检测技术所存在的不足,本发明的发明人通过多次重复实验的验证以及实验内容方法的不断完善,最终形成了一种检测建筑围护结构材料节能效果的对比装置及方法。

7.本发明的技术方案是,一种检测建筑围护结构材料节能效果的对比装置及方法,其特征在于,包括两座缩微实体建筑、供暖热源系统、电量检测表、pid室温控制系统、温度传感器、温度测点支架、多通道数据采集器、单项高度精度稳压器以及交流接触时调压器。所述两座缩微实体建筑几何尺寸完全相同,墙、窗、地、顶、门的材料与构造方式也完全相同的。所述供暖热源由碳纤维加热丝绕制,尺寸略小于建筑底部,略微垫高置于底部以均匀加

热内部空间;所述电量检测表与热源连接,用于记录建筑热源供暖耗电量以及平均功率。所述pid室温控制系统可以设定任意一个供暖温度值t及控制精度δt,通过温度传感器监测建筑内气温,监测到气温达到t+δt,pid温控仪将热源断电停止加热,当室内温度降低至t-δt时,热源又通电加热,周而复始,从而实现建筑内气温维持在供暖设定温度允许波动的范围内。所述温度测点支架主要是用于固定测量建筑室内空气温度的温度传感器。所述温度传感器布置在温度测点支架上用以测量建筑室内空气温度,所述多通道数据采集器连接各温度传感器用以记录存储实验过程温度数据。所述单相高精度稳压器主要是确保实验工况过程中的稳定性。所述交流接触式调压器主要是为了实现加热系统的不同功率输出,从而保证建筑室内外温差符合不同地区的不同范围内。

8.所述两座缩微实体建筑可采用钢架结构,墙体可整体混浇筑或用预制水泥板多层叠加,可实现不同厚度围护结构下测试建筑与基准建筑的对比工况。建筑窗户数量可根据需要设置,门由铰链与主体连接以便自由开关。建筑底部开直径50~80mm小孔以便引出热电偶及电源线;下设支座及搁板。

9.所述两座缩微实体建筑的体形系数完全相同且≥3.0;窗墙面积比完全相同且≤0.4。

10.所述两座缩微实体建筑的其中一座为基准建筑,其外(内)表面贴附公认的节能材料可以为任意厚度的eps或xps保温材料;另一座建筑为测试建筑,其外(内)表面贴附或喷涂待测评的材料。

11.在所述两座缩微实体建筑中分别安装均匀缠绕于网格上的碳纤维加热丝热源,其尺寸略小于建筑底部,并将其略微垫高安装在底部中心位置,使热源悬空且能均匀加热建筑内部空间,用于模拟室内供暖工况。

12.所述两座建筑的碳纤维加热丝分别连接至对应电量检测表。

13.所述电量检测表分别检测基准建筑与测试建筑的供暖耗电量。

14.所述pid室温控制系统由温度传感器、pid温控仪构成。温度传感器布置在两座建筑内部几何中心处,另一端连接pid温控仪的温度传感器接口;pid温度仪的加热控制接口连接所述热源;两座建筑采用相同型号温度传感器和pid温控仪。

15.所述pid温控仪可以设定任意一个供暖温度值,温度传感器将建筑内部实时温度反馈至pid温控仪;温度传感器监测到建筑内气温低于设定温度,pid温控仪控制供暖热源加热,当监测到气温刚高于设定温度,pid温控仪将热源断开停止加热,从而实现建筑内气温基本维持在供暖设定温度值。

16.所述温度测点支架竖直放置于建筑中心,用以固定建筑内部空气温度传感器。

17.在所述建筑外部的室外环境中布置一个温度传感器,用以监测测试过程中建筑外部空气温度。

18.所述温度传感器均连接至放置于建筑外部的多通道数据采集仪,用以记录存储实验过程温度数据。

19.在所述建筑外部布置一个稳压器,为整个实验装置输出定压,提高实验稳定性。

20.在所述建筑外部布置一个调压器,使得加热系统维持建筑内外温差在当地冬季供暖的温差水平,这使得该方法更加接近于当地建筑供暖运行模式。

21.本发明还提供了一种准稳态检测建筑不同围构材料供暖节能效果的评价方法,其

包括以下步骤:a.采用公认节能材料的基准建筑和待测评材料的建筑同时进行测试。基准建筑外(内)表面贴附公认的节能材料可以是任意厚度的eps或xps保温材料,另一座建筑的外(内)表面贴附或喷涂待测评的材料。两座建筑围护结构主体、面积朝向相同,进行对比监测分析;b.采用相同的测点布置方式、相同的加热系统、同一个数据记录系统。设备安装完成后,首先打开前门使建筑通风冷却,待两座建筑所布置的各测点温度与建筑外空气温度相差

±

0.3℃范围以内时,关闭前门并完全密封,并确认建筑窗户关闭。使用pid温控仪调节建筑供暖设定温度。开启热源,通过调节稳压器以及调压器使得供暖热源系统能稳定运行;c.随着供暖的进行,建筑室内气温逐渐升高,pid室温控制系统的温度传感器实时反馈建筑室内气温,pid温控仪通过控制供暖热源的通断,保证建筑在供暖期间基本维持设定温度。在经过充分长时间的加热工况后,两座建筑室内热环境都达到稳态,记录各测点温度数据、加热时间以及对应累计耗电量。通过对比相同供暖设定温度下两座建筑的累计耗电量数值,判断保温材料供暖节能效果。计算待测材料建筑的累计耗电量与公认节能材料基准建筑的累计耗电量的比值,评价在相同外部环境条件下不同围构材料的供暖节能效果的差异性。

22.d.两座建筑的累计耗电比,其数值大小表示待测材料相当于公认节能材料的节能效果的当量倍数。当累计耗电比数值小于1时,可以说明待评材料节能效果不及公认节能材料;而当该值大于1时,说明待评材料节能效果优于公认节能材料。

23.进一步的优选技术方案是:(1)每次对比工况结束后,打开门窗可通过鼓风机或风扇更快速充分冷却,当两建筑都冷却至建筑外环境温度后,再开展下一组实验。(2)可利用定时启停器来模拟间歇供暖工况,使得测试建筑与基准建筑的供暖运行模式更符合生活及工程实际。(3)可通过拆卸安装不同层数的水泥板,来检测围护结构厚度不同时,不同保温材料对供暖节能效果的耦合影响。

附图说明

24.下面将所需要对比的重要参数附图并做一个简单的介绍,从而更加清楚地描述测试建筑与基准建筑对比实验的技术方案。

25.图1 是本发明一实施例中提供的实验装置的建筑系统立体图。

26.图2 是本发明一实施例中提供的基准建筑室内空气温度变化曲线。

27.图3 是本发明一实施例中提供的测试建筑室内空气温度变化曲线。

28.图4 是本发明一实施例中提供的测试建筑与基准建筑的重要参数对比。

具体实施方式

29.本发明的具体实施方式说明如下,如图1所示的建筑系统立体图,一种检测建筑围护结构材料节能效果的对比装置及方法,其特征在于,包括两座几何尺寸、墙、窗、地、顶、门的材料与构造方式完全相同的缩微实体建筑、供暖热源系统、电量检测表、pid室温控制系统、温度传感器、温度测点支架、多通道数据采集器、单项高度精度稳压器以及交流接触时调压器。

30.所述模型建筑搭建于一木底座上,主支架由50*50角钢焊接而成,建筑内空尺寸为600*600*1200mm。建筑底板由3张12mm厚预制水泥板叠加组成。建筑的左、右、后以及屋顶这四面围护结构均由2层12mm的预制水泥板叠拼构成,建筑正立面采用两层5mm木板夹30mm挤塑板制作而成,用铰链与框架链接作为可自由开启的门。此外,建筑左、右、后三个立面各安装了两扇400

×

250mm的中空玻璃窗。其中基准建筑的三面外墙及屋顶外贴38mm的eps保温板;测试建筑的三面外墙、屋顶外附着一层待测材料“xtl”。所述建筑底板左上角距边界10cm处开直径为50mm的小孔以便引出温度传感器及电源线等。所述建筑中安装均匀缠绕于金属网格上的碳纤维加热丝,加热丝功率约为230w,并将其略微垫高安装在建筑底部中心位置,使热源悬空且能均匀加热建筑整体,用于模拟室内供暖工况。所述碳纤维加热丝分别连接至对应电量检测表上,用以监测实验期间两座缩微实体建筑供暖能耗。所述温度测点支架竖直放置在建筑中心位置。在建筑内部几何中心将温度传感器固定在所述温度测点支架上。pid温控仪设定建筑供暖温度为20℃。在所述建筑外部的室外环境中布置一个温度传感器,用于测量建筑外空气温度。所述温度传感器均连接至室外环境中的多通道数据采集器。在所述建筑外部的室外环境中布置一个稳压器,为整个实验装置输出定压,提高实验稳定性。在所述建筑外部的室外环境中布置一个调压器,使得加热系统维持建筑内外温差在当地冬季供暖的温差水平,这使得该方法更加接近于当地建筑供暖运行模式。

31.按照上述所示的室内装置,要求附件没有其他外界干扰因素,将整个实验装置放置于正常环境温度的室内进行实验。在实验开始前,保证测试建筑和基准建筑内部温度充分冷却至与环境温度相差范围

±

0.3℃。两个功率约为230w的加热丝主要用来模拟建筑供暖。使用电量检测表来记录加热丝平均功率和建筑供暖耗电量。为了结果更为准确,还使用了稳压调压设备。

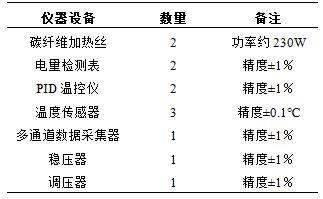

32.实验装置主要测量仪器、设备数量及其精度如表1所示。

33.表1 实验装置主要测量仪器、设备数量及其精度实验开始前,打开两座建筑的门窗进行冷却,待建筑内各测点温度均冷却至环境温度

±

0.3℃的范围内时,对建筑进行关门窗密封处理。电量检测表数据清零。采用pid温控仪将建筑供暖温度设定为20℃,控制两座建筑不受建筑外风速、辐射等其他因素干扰,打开稳压器,调压至设定电压,打开加热系统,开始工况。该实施方式将不同外保温材料置于相同建筑、相同环境条件、相同供暖加热系统、相同测试评价系统下,并且监测接近实际的供暖运行模式,从而达到成本可控、简单易行、科学客观的目的。

34.接下来就以本发明一实施例中提供的测试数据为基础,对比某待测材料“xtl”和

外贴公认的保温节能材料的供暖节能效果。

35.本发明实施例中在基准建筑外墙上外贴38mm的eps保温板,在测试建筑外表面附着一层待测材料“xtl”。实验开展时间为2020年12月22日~ 2020年12月23日,图2~3为实验结果。

36.由图2可知,随着供暖的开启,基准建筑室内空气温度迅速升高,逐渐接近供暖设定温度20℃。当建筑室内气温稍超过20℃,pid温控仪断开加热丝电源、停止供热,随后气温将有所降低,当低于设定的20℃后,pid温控仪控制加热丝连通电源,向建筑内供暖。因此基准建筑室内空气温度基本能维持在设定的20℃,由于温度传感器向pid反馈需要时间,因此供暖达到稳定状态后,建筑室内空气温度在较小的范围内存在一定的波动。

37.由图3可知,随着供暖的开启,测试建筑室内空气温度同样迅速上升,逐渐接近供暖设定温度。与基准建筑室内气温变化规律相似,在pid温控仪使用下,供暖达到稳定状态后,测试建筑室内空气温度基本保持在设定的20℃左右,温度在很小的范围内波动。

38.由图4可知,基准建筑和测试建筑在同一测试外环境、相同测试条件下同时开启供暖。采用电量检测表记录供暖期间两座建筑的供暖耗电量。测试结束后计算待测材料建筑的累计耗电量与公认节能材料基准建筑的累计耗电量的比值。即该实施例中,当供暖时长为2h,耗电比为1.181;当供暖时长为4h时,电耗比为1.301;当供暖达到12h时,电耗比为1.456;当供暖24h时,电耗比为1.518。可以看出电耗比大于1,该测试材料节能效果不及公认的38mmeps材料。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1