一种基于断层缓冲带的余震序列删除方法与流程

1.本发明属于地震数据处理技术领域,具体涉及一种基于断层缓冲带的余震序列删除方法。

背景技术:

2.余震是指主震发生之后发生的一系列地震。地震序列中余震序列的存在会对主震分析产生影响,删除余震是进行地震统计学分析的前提和基础。现有k

‑

k法根据与主震震级相关的余震空间、时间窗,利用关系式判断余震发生的时间和空间位置,删去地震目录中与大震级事件某个规定距离和时间内列出的所有其他事件;现有的方法大多基于经验建立模型,能够快速的对整个地震目录进行余震的删除。然而,以上方法选取余震的空间范围均是以主震震中为原点的圆形区域,也包含了临近地质结构不同的区域发生的余震,无法消除与主震无关的地震群,导致在不同震级地震中的余震影响对主震的分析。

技术实现要素:

3.本发明要解决的技术问题是:提供一种基于断层缓冲带的余震序列删除方法,用于在不同震级地震中删除余震。

4.本发明为解决上述技术问题所采取的技术方案为:一种基于断层缓冲带的余震序列删除方法,包括以下步骤:

5.s1:设主震的震中的位置作为目标区域;

6.s2:导入目标区域的断裂数据库,选取最靠近主震的断裂带作为主断裂;

7.s3:通过k

‑

k法时间窗筛选满足条件的地震目录,导入筛选后的地震目录;

8.s4:以主断裂为线要素,按缓冲距离r向外延展作为主断裂的缓冲带;

9.s5:根据主断裂周边地震的分布情况建立多环缓冲带,调整缓冲距离r,直至生成的缓冲带区域包含沿主断裂走向分布的地震;

10.s6:通过最小二乘法拟合主震震级m与缓冲距离r的缓冲带经验公式:

11.logr=0.2621m

‑

0.2682;

12.s7:以缓冲带为余震空间窗,删除缓冲带区域内小于主震震级的地震。

13.按上述方案,所述的步骤s2中,具体步骤为:设地震震级为m,断裂长度为l,则地震震级与断裂长度的公式为:

14.m=3.3+2.1logl;

15.以主震的震中为中心截取断裂得到有效长度,地震震级越大,对应的有效长度越长。

16.进一步的,所述的步骤s2中,截取断裂的方式包括三种:

17.第一种为两端截取,利用地震震级与断裂长度的公式计算主震对应的主断裂的有效长度,在主断裂上选一点,向两边分别延伸有效长度的一半,得到新的基于主断裂的子断裂为有效断裂;

18.第二种为远端截取,在主断裂上确定点之后,若点的其中一端折线的长度不满足等于有效长度的一半的要求,则保留点的较短折线长度的一边,从另一边较长折线长度的端点处进行截取,使子断裂的总长度等于该地震对应有效断裂的长度;

19.第三种情况为不截取,在主断裂上确定点之后,若点的两边折线长度都不满足等于有效长度的一半的要求,则不截取主断裂,以主断裂作为有效断裂。

20.按上述方案,所述的步骤s3中,k

‑

k法筛选地震目录的具体步骤为:

21.s31:设余震震级为m,主震与余震之间的距离为r,时间为δt,空间窗距离为r0,时间窗间隔为t0;则满足如下关系式时,判断m为m的余震:

22.r≤r0(m);δt≤t0(m);m<m

23.s32:以主震震中坐标为圆心,以空间窗距离r0为半径,删去圆内震级小于主震震级的地震。

24.按上述方案,所述的步骤s5中,具体步骤为:

25.s51:以主断裂的拐点为圆心,以缓冲距离为半径,依次沿主断裂的拐点作同样半径的圆,再在这一系列圆的外部画包络线建立缓冲带;

26.s52:以不同缓冲距离分别建立缓冲带;

27.s53:对不同震级的地震进行余震分析,确定各个震级对应的缓冲距离。

28.一种计算机存储介质,其内存储有可被计算机处理器执行的计算机程序,该计算机程序执行如权利要求1至权利要求5中任意一项所述的一种基于断层缓冲带的余震序列删除方法。

29.本发明的有益效果为:

30.1.本发明的一种基于断层缓冲带的余震序列删除方法,从历年的地震目录数据中选取多个典型地震作为主震,结合余震时空分布和断裂走向,考虑地质构造的空间差异性,依次建立断裂缓冲带,提出了断裂缓冲带经验公式,使用断层缓冲带作为余震空间窗对k

‑

k删除余震方法的空间窗选取方式进行改进,实现了在不同震级地震中删除余震的功能,删除余震更可靠,删除的余震序列具有丛集性,有较强的地质理论解释。

31.2.本发明考虑余震时空分布和实际地质构造和断裂的相关性,消除了与主震无关的地震群,提高了在不同震级地震中删除余震的效果。

32.3.本发明解决了余震和断裂分布的关系,改善了k

‑

k法设置空间窗的局限性,极大地调整了空间窗设定的合理性,较大程度还原该地区的地质特性,删除的余震序列与实际的地震发生分布有较好的切合度。

附图说明

33.图1是本发明实施例的cx地区地震和断裂分布图。

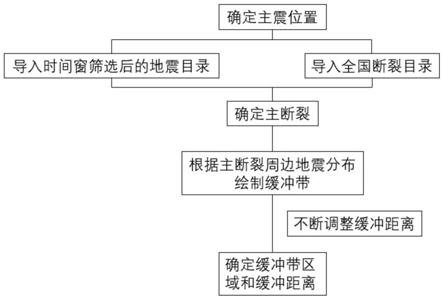

34.图2是本发明实施例的基于断层缓冲区的k

‑

k算法流程图。

35.图3是本发明实施例的wc地区断裂图。

36.图4是本发明实施例的xzmn东北地区断裂图。

37.图5是本发明实施例的qhgh

‑

xh交界处断裂图。

38.图6是本发明实施例的断裂缓冲带建立图。

39.图7是本发明实施例的断裂缓冲带调整图。

40.图8是本发明实施例的pme

‑

mj断裂缓冲带图。

41.图9是本发明实施例的qh

‑

tth断裂缓冲带图。

42.图10是本发明实施例的qhgh

‑

tgm断裂缓冲带图。

43.图11是本发明实施例的xjwq断裂缓冲带图。

44.图12是本发明实施例的ynjg断裂缓冲带图。

45.图13是本发明实施例的xzlz断裂缓冲带图。

46.图14是本发明实施例的scdf断裂缓冲带图。

47.图15是本发明实施例的ynlj断裂缓冲带图。

48.图16是本发明实施例的xjht断裂缓冲带图。

49.图17是本发明实施例的xzzb断裂缓冲带图。

50.图18是本发明实施例的scya断裂缓冲带图。

51.图19是本发明实施例的scab断裂缓冲带图。

52.图20是本发明实施例的xjwq断裂缓冲带图。

53.图21是本发明实施例的klsfsl断裂缓冲带图。

54.图22是本发明实施例的qhys断裂缓冲带图。

55.图23是本发明实施例的xjyt断裂缓冲带图。

56.图24是本发明实施例的xzmn断裂缓冲带图。

57.图25是本发明实施例的ynlc

‑

gm

‑

cy断裂缓冲带图。

58.图26是本发明实施例的scwc断裂缓冲带图。

59.图27是本发明实施例的拟合函数图。

60.图28是本发明实施例的klsk断裂缓冲带图。

61.图29是本发明实施例的scabxj断裂缓冲带图。

62.图30是本发明实施例的xjhj断裂缓冲带图。

具体实施方式

63.下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

64.参见图1,本发明实施例的一种方法,包括以下步骤:

65.根据地震空间分布与断裂走向密切相关的特点,地震的发生与断裂的分布存在极高的相关性,可据此缩小k

‑

k法余震选取的空间范围。以cx地区ms8.0地震为例,参见图1,地震空间位置与断裂带走向密切相关。断裂带密集的区域地震发生的频率也较高,反之,断裂带稀疏的部分地震发生的频率也较低。主要是由于主震发生后,余震通常与主震发生在同一个破裂面上,由于库仑力转移(coulomb stress transfer),应力变化还会导致余震在其他断裂带处发生,但靠近主震震中的断裂带周围分布的地震数量相对最多。

66.基于地震空间位置与断裂带走向密切相关这一特征,本发明提出“断裂缓冲带”这一概念。以最靠近主震震中所对应的断层作为该地震的发震主断裂,并简化为线状单元,以线状单元为中心向外延展一定距离形成封闭的多边形为断裂缓冲带,并基于断裂缓冲带对经典k

‑

k删除余震方法空间窗选取方式进行改进。

67.k

‑

k算法

68.k

‑

k算法依据距离和震后时间窗判断是否为余震,其删除余震,首先通过时间窗筛

选满足条件的地震目录,再以主震震中坐标为圆心,以空间窗距离r0为半径,删去圆内震级小于主震震级的地震。k

‑

k算法通过经验方法设置与主震震级相关的余震空间、时间窗来删除余震,设定主震震级为m,余震为m,两个地震之间的距离为r,时间为δt,空间窗距离为r0,时间窗间隔为t0。满足如下关系式时,m为m的余震:

69.r≤r0(m);δt≤t0(m);m<m

70.改进的k

‑

k算法

71.参见图2,基于断层缓冲区的改进k

‑

k算法根据特定主震选取与其最为靠近的断裂作为主断裂,然后再以主断裂确定的线要素向外延拓一定的距离确定该主断裂的缓冲带,即为余震空间。这种方法考虑余震与主断裂的相关性和不同区域的地质构造特性。

72.基于断层缓冲区的改进k

‑

k算法首先需要确定主震震中发生的位置,再导入目标区域的断裂数据库,寻找最靠近主震位置的一条断裂带,即主震所对应的断裂。然后将经k

‑

k法时间窗筛选后的地震目录导入,可以发现地震沿着主断裂带走向分布十分密集,以主断裂带为线要素,向外延拓一定距离作缓冲带。缓冲距离根据主断裂带上地震的分布不断调整,直到生成的缓冲带区域可以近似包含主断裂带周围的地震,此时的缓冲半径即为改进方法的空间窗,缓冲带区域内小于主震震级的地震即为需要删除的余震序列。

73.以上基于断裂缓冲带确定的空间窗删除余震需确定断裂缓冲带向外延展的距离、主震断裂长度等。本发明选取近40年来发生的ms7.0

‑

8.0共20个地震,将这些地震作为主震,利用k

‑

k法提供的时间窗,确定主断裂空间位置和长度,统计不同断裂缓冲带确定的空间窗,与k

‑

k法删除余震进行比对,通过最小二乘拟合出主震震级与缓冲距离的相关函数。

74.确定断裂长度及其空间位置

75.以震中到断裂的最短距离为目标,搜索断裂目录中靠近震中的断裂带作为主震所对应的断裂(主断裂)。很多时候发震断裂并不是完整破裂,而只是一条断裂的其中一部分,需要以震中为中心,对断裂进行截取,以获得有效破裂长度,这里采用地震震级与断裂长度相关的经验公式进行计算,当地震震级越大时,其对应的断裂长度也越长。式中,m代表地震震级,l代表断裂长度,其以km为单位:

76.m=3.3+2.1logl;

77.在有效断裂空间位置的确定上,分三种情况进行讨论。第一种为两端截取,利用上式计算得到该主震对应的主断裂的有效长度,在主断裂上选一点,向两边分别延伸有效长度的一半,得到新的基于主断裂的子断裂即为我们需要的有效断裂。如以wc地区ms8.0地震为例,参见图3,其对应的主断裂为yx

‑

bc逆断裂(黑色折线),计算得到震中到黑色折线最短距离所对应的主断裂上的点,以该点为起点,向两端各延伸所对应的有效长度的一半,新得到的子断裂(灰色折线)即为有效断裂。第二种为远端截取,在主断裂上确定点之后,点的其中一端折线的长度不能满足该地震对应的有效长度的一半时,保留点较短折线长度的一边,从另一边较长折线长度的端点处进行截取,最终要求子断裂的总长度等于该地震对应有效断裂的长度。如以xzmn东北地区发生的ms7.6地震为例,参见图4,其对应的主断裂为wlwlh南

‑

tth沿断裂(黑色折线),计算得到震中到黑色折线最短距离所对应的主断裂带上的点,右边折线长度无法满足其对应有效断裂长度的一半,故保留点右边折线长度,从点的左边截取一定长度,最终让子断裂(灰色折线)的长度等于有效断裂长度,此即为我们需要的有效断裂。第三种情况为不截取,在主断裂上确定点之后,发现点的两边折线长度都不满

足等于有效断裂一半的要求,选择不截取主断裂,以主断裂作为有效断裂。如以qhgh

‑

xh交界处的ms7.1地震为例,参见图5,其对应的主断裂为qhgh盆地北缘断裂,点两侧的折线长度都不满足条件,无需截取,主断裂(灰色折线)即为有效断裂。

78.将沿主断裂走向分布的地震用断裂缓冲带尽可能包含进去,有时仅设置一个缓冲距离无法准确地实现这一目标,于是通过建立多环断裂缓冲带,不断调整缓冲距离,达到最优结果。如xjwq东区ms7.1地震,找出其对应的主断裂,主断裂由一系列拐点构成,以主断裂上拐点为圆心,以一定距离为半径,此半径也就是缓冲距离,依次沿断裂带拐点作同样大小半径的圆,再在这一系列圆的外部形成包络线,建立缓冲带,此即为断裂缓冲带,参见图6。以不同缓冲半径建立断裂缓冲带,参见图7,对不同震级的地震寻找ms7.0

‑

8.0中不同震级对应的不同的缓冲距离,并拟合出地震震级与缓冲距离相关的函数。

79.选用20年的地震目录数据进行余震删除算法的实验,地震总数69714个。该地震目录的完整性震级为ms3.0,在这个目录共计有ms5.0以上包含ms5.0的震例2772个,ms6.0以上包含ms6.0的震例461个。断裂分布数据选取断裂分布数据集,该数据包括1966条断裂信息,包括断裂的名称,拐点坐标等信息。对比较典型的ms7.0~7.1地震、ms7.2地震、ms7.4地震、ms7.6地震、ms8.0地震的断裂缓冲区进行了余震统计分析。

80.确定ms7.0~7.1地震断裂缓冲区

81.图8至图13显示了ms7.0和7.1地震的主断裂、余震分布等信息,图中显示的不同震级的地震点位为经k

‑

k法时间窗筛选后留下的地震序列。圆形区域为k

‑

k法空间窗所选的主震对应的删除余震的空间范围,虚线区域为根据有效断裂形成的断裂缓冲带。图8对应的地震发生在pme构造结北部mj断陷盆地西端附近,地震沿有效断裂走向分布十分密集,以有效断裂为线要素,向外延拓作断裂缓冲带,尽可能让沿有效断裂走向的地震序列包含进去,发现当缓冲距离等于36km时可以挑选出与主震相关的余震。经断裂缓冲带筛选的余震序列中,地震震级集中在ms3.0

‑

4.8之间,余震数量逐年衰减,震源深度4

‑

16km不等,从图中可以看出用断裂缓冲带筛选出的余震序列比用k

‑

k法的圆形空间区域筛选得到的序列更加集中,且更能够反映余震序列与断裂走向的相关性。

82.从图9至图13展示了ms7.1的几个地震的断裂缓冲带的绘制。图9对应的地震发生在qh西南部与tth沿之间的区域,缓冲距离为39km,余震序列震级为3.4,与主震震源深度一样,余震震源深度也是

‑

1km。受限于观测条件的限制,此地的地震数据较少,还需要根据其他ms7.1地震的余震分布来确定缓冲距离的大小;图10描述qhgh断陷盆地西南边缘的tgm附近的地震,缓冲距离设为39km时到较好效果,余震震级主要为3

‑

4级;图11的地震是xjwq的ms7.1的地震,缓冲距离设为39km时达到最佳效果,该次地震余震的震级跨度较大,从3.0

‑

6.4级均有,余震丰富,衰减较慢;图12所对应的地震发生在ynjg,余震震级以3

‑

4级居多,但也有个别5

‑

6级较大震级的存在,震源深度相对偏大;图13对应的地震发生在xzlz,缓冲距离选取39km,余震分布以主震为中心,沿着主震的北西和南东向两侧扩展分布,最大的余震震级为5.6,震源深度普遍较浅。综上来说,当设定缓冲距离为39km时,对于ms7.1地震的余震删除具有较好效果。

83.确定ms7.2地震断裂缓冲区

84.图14为scdf的ms7.2级地震,余震的空间分布呈现北西向条带,假定缓冲半径为42km,效果较好,获取的余震序列震级较小,震源深度普遍较小,但其中有余震震源深度达

到了27km;图15对应的地震发生在ynlj,lj

‑

dj断裂表现为一条带有左旋运动分量正断层,沿其断裂,yl

‑

hbxs山体抬升与山前断陷之间的差异性运动使得该断裂表现出强烈的活动性,缓冲距离使用42km进行尝试,余震呈南北方向分布,最大余震震级6.3,其对应的震源深度也较大,为33km;图16对应的地震发生在xjht,以42km作为缓冲距离,断裂缓冲带范围处于边界地区,年代久远数据缺失,部分地震序列并没有包含进去,余震大多分布在主震西南方向,震级较低,无明显分布优势方向,可能是震中200km范围内无地震台,监测能力薄弱,震中外推的结果,余震震级普遍较低,缓冲距离的确定还得依靠其他同震级地震作进一步确定;图17为发生在xzzb的地震,余震震级较小;图18对应的地震发生在scya,这次地震在震源性质上为逆冲破裂,从余震分布可以看出,周边多地地震活动密集,也是这次地震破坏严重的地区,沿断裂呈现南西走向分布;图19地震发生在scab,该地震的余震活动具有中强余震数少、最大余震与主震震级相差较大的特征,余震序列在平面上呈nw-se走向,综合考虑所有的ms7.2地震,缓冲距离取42km时效果较好。

85.确定ms7.4地震断裂缓冲区

86.图20的地震发生在在xjwq,若以之前选取主断裂的方法进行选取,应该是图中较短的ss断裂,但沿该断裂带走向分布的地震很少,所以选择观察主震周边地震分布情况,进一步选取更为合适的主断裂。发现沿着kzkaet断裂周边的地震数量最为密集,于是尝试以kzkaet断裂作为主断裂,利用先前的方法确定有效断裂,进行断裂缓冲带的绘制,经调整后,选用48km作为缓冲距离,在缓冲带内余震沿断裂单侧分布;图21地震震中位于震中位于klsfsl附近,aej断裂带是由多条近乎平行的断裂构成,此次地震认为是在aej断裂带的gzc断裂在近ns向力的作用下,发生了带走滑分量的拉张破裂所致,缓冲距离选择48km可以包含地较好,余震序列衰减较快,主要分布在xzrt及xj部分地区;图22地震发生在qhys,最大余震震级为ms6.6,余震最为集中的区域位于主震再往西地区,地震的余震空间分布随时间逐渐往西收缩,缓冲距离设为48km时也是适合的;图23为发生在xjyt的地震,余震呈南西向分布,沿断裂单侧扩展,震源深度以5

‑

10km居多,余震由主震西南向单侧破裂形成,综合几个ms7.4地震来看,当缓冲距离设为48km时可以达到较好效果。

87.确定ms7.6地震断裂缓冲区

88.图24对应的地震发生在xzmn,尝试选用54km的缓冲半径进行尝试,发现效果不错,余震震级较小,为ms5左右,序列随时间衰减速度较快;图25对应的地震发生在ynlc

‑

gm

‑

cy交界处,从图中可以看出最靠近主震震中的断裂为ml

‑

lc断裂,但是沿该条断裂带绘制缓冲带,效果并不好,与之前相仿,观测主震附近地震的分布,发现地震沿ll

‑

lc断裂分布较为密集,尝试以该断裂绘制缓冲带,当缓冲距离设为54km时可以将周边密集的地震丛集包含进去,发现最大余震震级为7.2,此地震也可认为是双主震余震型,余震震源深度较浅,强余震频繁。

89.确定ms8.0地震断裂缓冲区

90.参见图26,ms8.0的地震选择scwc的8.0级强震,震中位于103.4

°

e,31

°

n,震源深度为14km,选取的主断裂为yx

‑

bc断裂,有效断裂截取方式为两端各截取,当缓冲距离选择66km时包含效果较好,余震多发生在scwc、bc、mz等主震附近的区域,余震数量随时间变化缓慢衰减,余震数量多但震级普遍不大,沿主震ne向余震分布密集。

91.拟合主震断裂缓冲区

92.对不同震级的地震进行余震分析,确定各个震级对应的不同的缓冲距离;为了更准确分析主震震级与缓冲距离的关系和检验其在其他震级的地震中删除余震的适用性,拟合一条地震震级与缓冲距离相关的函数。从图27中可以看出拟合效果较好,其sse及rmse很低,r

‑

square接近于1:

93.logr=0.2621m

‑

0.2682。

94.检验主震断裂缓冲区

95.以上均为ms7.0

‑

8.0地震的统计,以下利用基于断裂缓冲带的改进算法,将其运用于ms8.1、6.8、5.9共3个具有代表性的地震上,以k

‑

k法选取的余震序列作为对照,验证本方法在不同震级上删除余震的有效性及适用性。图28的地震发生在klsk,是70年来发生的最大震级地震,利用上述公式算得缓冲距离为71.58km,从图28中可以看出断裂缓冲带考虑到了断裂走向,相比k

‑

k法,能够更为集中、有效地选取余震序列,余震沿有效断裂密集分布,数量随年份变迁不断衰减,震级普遍较小;图29地震发生于scabxj,缓冲距离为32.67km,从图中发现余震集中分布在主震周围5km处,最大余震震级为5.4,其余震级在3

‑

4级之间;图30地震发生在xjhj,缓冲距离为18.98km,余震序列震级较低且分布集中,以此可以推测震级更低的地震通过此方法也可以快速准确地删除余震。从三个应用案例中可以看出本发明考虑到了断裂走向,选取的余震序列更加准确。

96.以上实施例仅用于说明本发明的设计思想和特点,其目的在于使本领域内的技术人员能够了解本发明的内容并据以实施,本发明的保护范围不限于上述实施例。所以,凡依据本发明所揭示的原理、设计思路所作的等同变化或修饰,均在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1