液力传动油综合效率评定方法

1.本发明涉及液力传动油效率评定方法技术领域,特别是涉及一种液 力传动油综合效率评定方法。

背景技术:

2.随着机械设备的不断发展,采用液力机械传动已是一大趋势。液力 机械传动系统一般由液力变矩器、行星变速箱、液压操作和转向机构等 组成。

3.液力传动油又称自动变速器油(atf)或自动传动油,用于由液力变 矩器、液力偶合器和机械变速器构成的车辆自动变速器中作为工作介质, 借助液体的动能起传递能量的作用。

4.液力传动油既是液力元件传递功率的工作介质,又是控制系统的工 作介质,同时还是传递机械轴承和齿轮的润滑和冷却介质。由于油品承 担的功能较多,所以对其质量和性能指标要求较高,要求液力传动液不 但具有良好的润滑性能和优异的低温性,还具有非常理想的动静摩擦因 数。

5.市场上的液力传动油有多个品牌和类型,需要一种评定方法来评定 液力传动油的综合效率,目前国内外的评定方法各不相同,所设计的评 定指标也有出入。常见的评定方法包括四球法、fzg齿轮试验法、低速 摩擦试验机法、saen02摩擦试验机法和caterpillar vc70试验方法等。 然而,这些方法均是对液力传动油的某一项指标进行评价,没有建立综 合评定液力传动油对液力传动部件使用寿命和传递效率的影响。

技术实现要素:

6.本发明要解决的技术问题是提供一种基于评定试验台架的评定方 法,评定液力传动油的综合效率,以便于进一步提高液力传动部件的使 用寿命和传递效率,为液力机械传动用油保障提供技术支持。

7.本发明液力传动油综合效率评定方法,包括以下步骤:

8.s10,构建试验用评定台架,评定台架包括驱动装置、液力变矩器、 负载装置、传感器和数据处理终端,驱动装置、液力变矩器和负载装置 依次连接,传感器包括用于获得液力变矩器输入端和输出端转速和扭矩 数据的转速转矩传感器以及用于获得液力变矩器内部温度和压力的温度 传感器和压力传感器,数据处理终端用于采集和处理传感器获得的数据;

9.s20,将输入端和输出端的转速转矩传感器调零,将待测试的液力变 矩器装入试验台架,向液力变矩器内通入液力传动油;

10.s30,开启为液力变矩器供油的油泵,启动驱动装置并将转速整到最 佳转速,调整油泵流量至与变矩器相适应的流量;

11.s40,矫正压力传感器,将驱动装置转速调整到设定转速,测试此时 液力变矩器腔体内部最大压力;

12.s50,调节液力变矩器进出口压力;

13.s60,当液力变矩器进口油温达到预设温度时为记录时间零点,经过 时间零点后,便可开始记录后续时刻的试验数据,数据包括液力变矩器 的输入端转速、输入端扭矩、输出端转速、输出端扭矩、液力变矩器内 部的油液最大温度、油液最大压力,进一步根据所得数据计算获得油品 效率、记录时刻与时间零点时的温度差;

14.s70,根据获得和计算的数据分别绘制关于时间与油品效率的关系、 时间与温升的关系、时间与油液压力的关系,对于油品效率指标而言, 数值越大表明液力传动油的效率越好,使用寿命越好,对于油液温升指 标而言,温度差越小,表明油液的效率越高,对于油液压力指标而言, 在驱动装置转速和扭矩相同的情况下,油液产生的最大压力越大,表明 油液本身的质量越好。

15.本发明液力传动油综合效率评定方法,其中所述驱动装置为发动机、 直流电机或交流电机。

16.本发明液力传动油综合效率评定方法,其中所述液力变矩器连接有 油路,油路包括两条支路,两条支路分别通过可调流量阀和油泵连接冷 油箱和热油箱。

17.本发明液力传动油综合效率评定方法,其中所述负载装置为直流测 功机、电涡流测功机或交流矢量测功机。

18.本发明液力传动油综合效率评定方法,其中所述数据处理终端采用 计算机为核心,通过labview软件实现测试控制以及试验数据的处理。

19.本发明液力传动油综合效率评定方法,其中所述驱动装置通过联轴 器连接液力变矩器,液力变矩器通过联轴器连接负载装置。

20.本发明液力传动油综合效率评定方法,其中所述评定台架还包括平 台支架,平台支架用于支撑驱动装置、液力变矩器和负载装置。

21.本发明液力传动油综合效率评定方法与现有技术不同之处在于,本 发明液力传动油综合效率评定方法可以对液力传动油同时进行扭矩、转 速、温度、压力等多个维度的数据进行采集,进一步获得液力传动油关 于时间与效率、温升和油液压力关系,从多个角度进行对液力传动油进 行综合评定。本发明的评定方法基于一种评定试验台架,从变矩器的角 度讲,要能够比较理想地模拟变矩器在传动系统中实际工作条件,从而 较准确地得到变矩器实际工作的理论性能;从测试的角度讲,要能够准 确和快速地检测,采集和处理信号。

22.液力变矩器作为试验台架上重要的组成部分,液力变矩器的供油系 统一方面提供液力变矩器运行所必须的油压,另一方面保证油温处在正 常工作范围之内。大量的试验表明,供油系统设计的合理与否直接影响 变矩器性能,从而影响测试精度,尤其是油温控制的设计。本发明采用 了双循环供油方案,即冷油循环和热油循环混合供油。用两个可调流量 阀控制变矩器入口冷热油比例,提高了对油温的控制能力,有效防止油 温过高带来的变矩器性能下降,产生明显的测试误差。

23.下面对本发明的液力传动油综合效率评定方法作进一步说明。

具体实施方式

24.以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。

25.实施例1

26.本发明液力传动油综合效率评定方法包括以下几个步骤。

27.步骤s10,构建试验用评定台架,评定台架包括驱动装置、液力变矩 器、负载装置、传感器、数据处理终端和平台支架。驱动装置通过联轴 器连接液力变矩器,液力变矩器通过联轴器连接负载装置,驱动装置和 负载装置与液力变矩器之间分别安装有转速转矩传感器,转速转矩传感 器用于获得液力变矩器输入端和输出端的转速和扭矩,数据处理终端用 于收集和处理传感器采集的数据,平台支架用于支撑上述各个装置。

28.驱动装置可以选取发动机、直流电机或者交流电机。发动机作为驱 动装置与实际使用工况一致,但是要得到稳定转速较难。直流电机转速 易于控制,受负载变化的影响小,但是响应速度相对较慢。交流电机通 过调频器可以实现高精度的控制,响应速度快。本实施例中选用交流电 机。

29.负载装置可以通过液压技术实现,也可以用直流测功机、电涡流测 功机和交流矢量测功机。液压技术已经比较成熟,但是在系统的输出稳 定性上不易控制。直流测功机响应速度快,但是体积大,惯性大;电涡 流测功机结构简单,惯性小,易于控制,但是动态响应慢;交流矢量测 功机体积小,惯性小,易于控制,动态响应快,试验精度高。本实施例 中,负载装置采用交流矢量测功机。

30.液力变矩器上安装有压力传感器和温度传感器,两种传感器分别用 于获取液力变矩器内部的油液最大压力和油液最大温度的数据。液力变 矩器连接有油路,油路包括两条支路,两条支路分别通过可调流量阀和 油泵连接冷油箱和热油箱。本发明采用两个可调流量阀控制变矩器入口 冷热油比例,提高了对油温的控制能力,有效防止油温过高带来的变矩 器性能下降,产生明显的测试误差。

31.在本实施例中,数据处理终端采用计算机为核心,通过labview软 件实现对整个试验台的测试控制以及试验数据的处理。

32.步骤s20,将输入端和输出端的转速转矩传感器调零,将待测试的液 力变矩器装入试验台架,向液力变矩器内通入液力传动油,本实施例中 为8#液力传动油。

33.步骤s30,开启油泵,启动驱动装置并将转速整到最佳转速r1,调 整油泵流量至与变矩器相适应的流量l。

34.步骤s40,矫正压力传感器,将驱动装置转速调整到设定转速r2, 测试此时液力变矩器腔体内部最大压力p

max

。

35.步骤s50,调节液力变矩器进出口压力:进口油压p1为0.3-0.7mpa, 出口油压p2为0.1-0.3mpa。

36.步骤s60,当液力变矩器进口油温达到预设温度t0,本实施例为40℃, 时为记录时间零点,经过时间零点后,便可开始记录后续时刻的试验数 据:

37.(1)输入端转速n

l

38.(2)输入端扭矩m139.(3)输出端转速n240.(4)输出端扭矩m241.(5)油液最大温度t

max

42.(6)油液最大压力p

max

43.并通过以下计算公式得出以下数据:

44.(1)转速比i=n2/n

l

45.(2)扭矩比k=m2/m146.(3)效率η=n2/n1×

m2/m

l

=ik

47.(4)温度差

△

t=t

max-t048.s70,根据上述数据分别得到关于时间(t)与效率(η)的关系,时 间(t)与温升(

△

t)的关系,时间(t)与油液压力(p

max

)的关系。

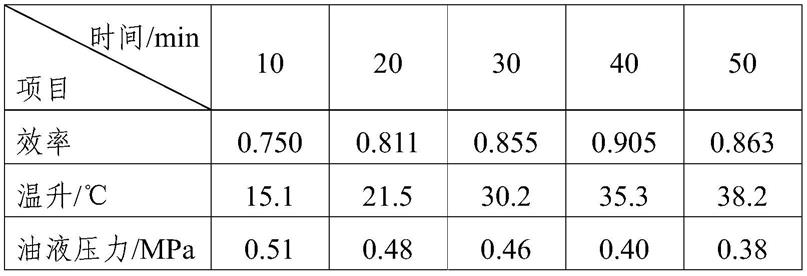

49.经过上述试验过程,可以得到相应的试验数据。在进行公式计算后, 得到表1的试验结果。

[0050][0051]

表1 8#液力传动油第一次试验数据表

[0052]

对于效率指标而言,效率曲线到达最高点的时间t越短,表示液力传 动油效率越好;对于油液温升指标而言,温度差

△

t越小,表明油液的效 率越高,温度差是由于油液在液力变矩器腔体内部旋转与内壁摩擦做工 而产生的热,做工多,产热也就多,因此就会导致效率降低;对于油液 压力指标而言,在驱动装置转速和扭矩相同的情况下,油液产生的最大 压力越大,表明油液本身的质量越好。

[0053]

再进行两次试验得到表2和表3,以对试验结果进行重复性的验证, 重复性是根据标准gb/t 6379.1—2004《测量方法与结果的准确度(正确度 与精密度)第1部分:总则与定义》和gb/t 6379.2—2004《测量方法与 结果的准确度(正确度与精密度)第2部分:确定标准测量方法重复性与 再现性的基本方法》中规定的关于重复性限与趋近性限的关系得出。标 准中规定,重复度误差值在5%以内满足重复性。

[0054][0055][0056]

表2 8#液力传动油第二次试验数据表

[0057][0058]

表3 8#液力传动油第三次试验数据表

[0059]

在预设温度t0=40℃后的10分钟,三次试验中效率依次为0.750、 0.754和0.755,三次试验的平均值为0.753,可以分别依据效率值与效率 平均值的差值,再与效率值的比值,计算出三次试验的重复性误差率分 别是:0.4%、0.13%、0.26%。因此,三次10分钟时试验的重复误差率的 平均值为0.26%。

[0060]

在预设温度t0=40℃后的20分钟,三次试验中效率依次为0.811、 0.815和0.821,三次试验的平均值为0.816,可以分别依据效率值与效率 平均值的差值,再与效率值的比值,计算出三次试验的重复性误差率分 别是:0.62%、0.12%、0.61%。因此,三次20分钟时试验的重复误差率 的平均值为0.45%。

[0061]

在预设温度t0=40℃后的30分钟,三次试验中效率依次为0.855、 0.856和0.846,三次试验的平均值为0.852,可以分别依据效率值与效率 平均值的差值,再与效率值的比值,计算出三次试验的重复性误差率分 别是:0.35%、0.47%、0.71%。因此,三次30分钟时试验的重复误差率 的平均值为0.51%。

[0062]

在预设温度t0=40℃后的40分钟,三次试验中效率依次为0.905、 0.906和0.913,三次试验的平均值为0.908,可以分别依据效率值与效率 平均值的差值,再与效率值的比值,计算出三次试验的重复性误差率分 别是:0.33%、0.22%、0.55%。因此,三次40分钟时试验的重复误差率 的平均值为0.37%。

[0063]

在预设温度t0=40℃后的50分钟,三次试验中效率依次为0.863、 0.860和0.860,三次试验的平均值为0.861,可以分别依据效率值与效率 平均值的差值,再与效率值的比值,计算出三次试验的重复性误差率分 别是:0.23%、0.12%、0.12%。因此,三次50分钟时试验的重复误差率 的平均值为0.16%。

[0064]

由此可知,上述关于效率试验数据的重复误差率均小于5%,满足重 复性的要求。

[0065]

同样方法对温升和油液压力数据进行重复度误差值的计算。计算后 得到表4。

[0066][0067]

表4 8#液力传动油的重复度误差值数据表

[0068]

由此可知,本实施例中获得效率、温升和油液压力数据均满足重复 度误差均小于

5%,因此认定为试验数据值具有良好的重复性,也即本发 明的液力传动油综合效率评定方法具有良好的重复性。

[0069]

实施例2

[0070]

本实施例与实施例1不同之处在于,油品选择为6#液力传动油。利 用实施例1中的试验步骤可以获得效率、温升和油液压力的数据,试验 进行三次,数据结果如表5-表7。

[0071][0072][0073]

表5 6#液力传动油第一次试验数据表

[0074][0075]

表6 6#液力传动油第二次试验数据表

[0076][0077]

表7 6#液力传动油第三次试验数据表 分别对效率、温升和油液压力数据进行重复性误差率计算,得到表8。

[0078][0079]

表8 6#液力传动油的重复度误差值数据表

[0080]

由表8可知,本实施例中采用6#液力传动油获得的效率、温升和油 液压力数据均满足重复度误差均小于5%的条件,因此认定为试验数据值 具有良好的重复性,也即本发明的液力传动油综合效率评定方法具有良 好的重复性。

[0081]

本发明液力传动油综合效率评定方法可以对液力传动油同时进行扭 矩、转速、温度、压力等多个维度的数据进行采集,进一步获得液力传 动油关于时间与效率、温升和油液压力曲线,从多个角度进行对液力传 动油进行综合评定。本发明的评定方法基于一种评定试验台架,从变矩 器的角度讲,要能够比较理想地模拟变矩器在传动系统中实际工作条件, 从而较准确地得到变矩器实际工作的理论性能;从测试的角度讲,要能 够准确和快速地检测,采集和处理信号。

[0082]

液力变矩器作为试验台架上重要的组成部分,液力变矩器的供油系 统一方面提供液力变矩器运行所必须的油压,另一方面保证油温处在正 常工作范围之内。大量的试验表明,供油系统设计的合理与否直接影响 变矩器性能,从而影响测试精度,尤其是油温控制的设计。本发明采用 了双循环供油方案,即冷油循环和热油循环混合供油。用两个可调流量 阀控制变矩器入口冷热油比例,提高了对油温的控制能力,有效防止油 温过高带来的变矩器性能下降,产生明显的测试误差。

[0083]

虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本发明作了详尽的 描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技 术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的 这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1