气-水两相流诱发裂隙内煤粉启动运移可视化系统、方法

1.本发明属于煤层气开发技术领域,尤其涉及一种煤层裂隙内气

‑ꢀ

水两相流诱发煤粉启动运移可视化系统、方法。

背景技术:

2.目前,煤岩具有质地坚硬,但性质脆、易破裂的特点,其抗压/ 抗拉强度低、泊松比大,极小的应力扰动都会诱发煤岩结构发生变化,导致煤粉颗粒产生。在煤层气井排采过程中,煤粉随流体启动-运移,不但会堵塞渗流通道(割理/裂隙和支撑裂缝),伤害煤层渗透率,而且还会诱发井筒堵塞、埋泵、卡泵、泵漏等问题,严重破坏煤层气井连续、稳定、高效排采。矿场测试表明,出煤粉问题贯穿于煤层气井排采的各个阶段,尤其以气-水两相流阶段最为严重,该阶段产气、产水量剧烈波动,修井作业频率陡增。鉴于两相流阶段的产出煤粉多源于割理/裂隙系统,揭示该阶段割理/裂隙内的煤粉启动-运移规律,并基于此提出科学合理的管控措施,是保障两相流阶段煤层气井高产稳产的关键。

3.目前,研究煤层割理/裂隙内的煤粉启动-运移规律的方法可归纳为岩心驱替法和可视化方法两类,其中可视化方法较岩心驱替法更具直观性,更能全方位刻画煤粉运移细节。据检索,申请号为 201220667159.5的中国专利公开了“裂缝内煤粉运移规律可视化实验装置”,该装置采用两个有机玻璃板模拟煤层裂缝空间,并通过高清摄像设备记录裂缝内的煤粉运移行为。然而,裂隙内的煤粉运移规律与裂隙的表面理化性能(润湿性、电化学性、粗糙度等)密切相关,有机玻璃板表面理化性能与煤层裂隙面具有明显差异,因此,采用有机玻璃板难以真实刻画煤层裂隙内的煤粉运移行为。申请号为 201310055324.0的中国专利公开了“煤层气储层煤粉产生、运移、沉降、堵塞动态评价仪”,该评价仪装备有可视化岩心夹持器,可在模拟现场工况条件下,通过成像技术观测观测煤样表面天然裂隙及其内部的煤粉形成、运移、沉降、堵塞规律。然而,该专利提供的实验方案中煤样无法重复利用,因此,难以开展气-水两相流诱发裂隙内煤粉启动-运移的影响因素研究,在应用功能方面具有一定局限性。

4.通过上述分析,现有技术存在的问题及缺陷为:

5.(1)现有技术中,基于玻璃板制作的人造裂隙,难以还原煤层天然裂隙的表面性能,无法真实模拟煤粉启动-运移行为,获得的相关信息准确性差;

6.(2)现有技术中,基于煤样中的天然裂隙开展煤粉启动-运移可视化实验,尽管可真实再现煤粉的启动-运移行为,但难以实现天然裂隙的重复利用,故无法开展煤粉启动-运移行为的影响因素研究,实验系统功能较为单一;

7.(3)现有技术中,多采用结构较为复杂的岩心夹持装置,对人造裂隙或天然裂隙的宽度进行调节,实验过程操作繁琐,而且成本较高。

8.鉴于此,本发明提出一种煤层裂隙内气-水两相流诱发煤粉启动运移可视化系统及方法。该发明基于硅橡胶包裹的煤岩薄片,采用三点弯曲法制备人造裂隙,并通过螺旋定位器对人造裂隙宽度进行调控,即模拟了真实的煤层裂隙表面理化性能,又能实现煤样的

重复利用以及裂隙宽度的自由调节。该发明对于揭示煤层气井气-水合采阶段裂隙内煤粉启动-运移规律及其影响因素,进而提出针对性煤粉管控对策,实现煤层气井长期稳定产气,具有重要的现实意义。

技术实现要素:

9.为克服相关技术中存在的问题,本发明公开实施例提供了一种煤层裂隙内气-水两相流诱发煤粉启动运移可视化系统、方法。

10.所述技术方案如下:一种煤层裂隙内气-水两相流诱发煤粉启动运移可视化系统,包括:

11.微流动单元,包括一个含人造裂隙的长方体煤岩薄片,其外围包裹有透明硅橡胶层,用于提供煤粉启动-运移的内部空间及可视化条件,人造裂隙采用三点弯曲法进行制备,硅橡胶层内钻取有两个进出口通道与人造裂隙相通。

12.缝宽调节装置,包括岩块夹持器和螺旋定位器,岩块夹持器用于夹持微流动单元,螺旋定位器用于调控微流动单元内的人造裂隙宽度。

13.在一实施例中,所述微流动单元为含人造裂隙的长方体煤岩薄片,所述含人造裂隙的煤岩薄片外围包裹有透明硅橡胶层;

14.所述微流动单元包含两个进出口端,第一进出口端通过两条分支管线分别与第一阀门和第二阀门连接,第二进出口端与馏分收集器连接;

15.所述两条分支管线的交点与第一进出口端之间连接有压力传感器;

16.所述第一阀门和第二阀门的另一端分别与液体注入泵和气体注入泵连接;

17.所述馏分收集器配备有浊度仪,用于分析馏分收集器中液体的浊度;

18.所述微流动单元的上方安装有激光共聚焦显微镜,所述激光共聚焦显微镜的镜头对准人造裂隙的中心位置;

19.所述压力传感器和激光共聚焦显微镜与电脑连接。

20.在一实施例中,所述缝宽调节装置,由底座、支架、第一岩块夹持器、第二岩块夹持器以及螺旋定位器构成;

21.所述底座上安装有两个支架,第一岩块夹持器和第二岩块夹持器分别安装在两个所述支架上,且第一岩块夹持器和第二岩块夹持器安装于同一高度。

22.在一实施例中,所述第一岩块夹持器为固定构件,所述第二岩块夹持器为可移动构件;

23.所述第二岩块夹持器上装备有螺旋定位器,通过旋转螺旋定位器对第二岩块夹持器进行水平移动,以调整两个岩块夹持器之间的距离,实现对人造裂隙宽度的调控,人造裂隙宽度的调控范围为10~100 μm。

24.本发明的另一目的在于提供一种所述煤层裂隙内气-水两相流诱发煤粉启动运移可视化方法包括:

25.样品制备:制作长方体煤岩薄片,其外围用透明硅橡胶包裹,并采用三点弯曲法对煤岩薄片进行人造造缝;

26.制备不同类型、不同粒级煤粉的悬浮液;

27.可视化实验:将煤岩薄片安装于缝宽调节装置上,通过螺旋定位器设定人造裂隙

宽度,在人造裂隙表面铺置煤粉,开展气-水两相流诱发煤粉启动-运移实验,并采用激光共聚焦显微镜观测记录裂隙内煤粉启动-运移行为信息。

28.在一实施例中,所述样品制备包括:

29.将现场采集的煤样制作成长方体煤岩薄片,煤岩薄片四周用透明硅橡胶进行包裹,待硅橡胶固化后,切除多余硅橡胶至预定形状;采用三点弯曲法对煤岩薄片进行人工造缝,人工造缝方法:将制备的硅橡胶包裹煤岩薄片放置在两个支撑点上,在煤岩薄片上方施加一定载荷,直至煤岩薄片破坏一分为二,形成人造裂隙;采用打孔器在人造裂隙的两端钻取硅橡胶层,形成人造裂隙的进液口和出液口,在进液口和出液口安装管线,且管线与硅橡胶间用胶水进行密封。

30.将现场采集的煤样进行粉碎,采用振动筛筛析出150-180、 200-250、300-400、400-600、600-800、800-1000、1000-2000目不同粒级的煤粉颗粒;煤粉颗粒包括有机质颗粒和无机矿物颗粒两种类型,其中无机矿物以高岭石和伊利石为主。取部分600-800目的煤粉颗粒,采用小浮沉法去除杂质矿物,得到较为纯净的有机质颗粒;将采集的高岭石和伊利石粉碎,筛析出600-800目高岭石颗粒和伊利石颗粒。待不同粒径、不同类型的煤粉制备完成后,对其进行荧光处理。

31.配置2%kcl溶液,并以2%kcl溶液为背景溶液,配置不同粒径、不同类型煤粉的悬浮液,悬浮液浓度介于0.3-1.0g/l,用于向裂隙内铺置黏附煤粉。

32.配置荧光2%kcl溶液,其荧光颜色与煤粉荧光颜色不同,荧光 2%kcl溶液与实验用氮气协同注入裂隙内,用于形成气-水两相流。

33.在一实施例中,所述煤粉启动-运移可视化包括:

34.步骤1:对制备好的煤岩薄片抽真空饱和2%kcl溶液48h,然后将其安装于缝宽调节装置上,保持初始裂隙宽度不变,然后连接进出口管线;

35.步骤2:调节螺旋定位器对煤样进行拉伸,增大人造裂隙的宽度,打开第一阀门,开启液体注射泵,在1.0ml/min流量下向人造裂隙内注入蒸馏水,直至产出液浊度与蒸馏水浊度保持一致,用于清除裂隙内的残余煤粉;

36.步骤3:调节螺旋定位器于预定位置,在1.0ml/min流量下向人造裂隙内注入2%kcl溶液,直至进出口端的压力差保持恒定为止,然后基于立方定律计算人造裂隙的等效水力学缝宽,若未达到预定缝宽,则重复步骤3;

37.步骤4:在1.0ml/min的流量下,向人造裂隙内注入2~3孔隙体积的煤粉悬浮液,注入煤粉的粒径需小于0.8倍的等效水力学缝宽,然后在相同流速条件下注入2%kcl溶液,直至产出液浊度与2%kcl溶液一致为止;

38.步骤5:打开第一阀门和第二阀门,同时开启气体注射泵和液体注射泵,以一定的气相流量和液相流量向人造裂隙内注入氮气和荧光 2%kcl溶液,并通过激光共聚焦显微镜获取裂隙内气-水两相流流型及黏附煤粉的启动-运移信息;

39.步骤6:对图像进行处理,确定气-水两相流流型、煤粉运移形式及其动态运移规律,并定量计算人造裂隙面黏附煤粉的启动率。

40.在一实施例中,所述步骤3中计算人造裂隙等效水力学宽度的立方定律公式为

式中:h为裂隙宽度,m;q为流量,m3/s;μ为液体黏度,pa

·

s;l为裂隙长度,m;δp为进出口端压力差,pa; w为裂隙高度,m。

41.在一实施例中,所述步骤5中计算人造裂隙面黏附煤粉的启动率公式为:式中:fd为煤粉启动率,%;n0为气

‑ꢀ

水两相流前裂隙面黏附煤粉的数量,无量纲;n为两相流后裂隙面黏附煤粉的数量,无量纲。

42.在一实施例中,基于上述步骤,单因素改变气相流量、液相流量、人造裂隙宽度、煤粉粒级以及煤粉类型,可分析气、液相表观流速、两相流流型、裂隙宽度、煤粉粒级、煤粉类型对煤粉启动-运移行为的影响规律。

43.结合上述的所有技术方案,本发明所具备的优点及积极效果为:

44.本发明采用硅橡胶包裹含人造裂隙的煤岩薄片,并通过螺旋定位器对人造裂隙宽度进行调节,无需使用复杂的岩心夹持系统,操作简便,成本低廉;

45.本发明采用三点弯曲法对煤岩薄片进行造缝,方法简单,且形成的人造裂隙与天然裂隙具有相似表面性能,可真实模拟煤层裂隙内煤粉启动-运移行为;

46.本发明借助激光共聚焦显微成像技术,可实现对气-水两相流诱发裂隙内煤粉启动运移行为的可视化表征与定量分析,且提供的微流动单元可重复利用,便于开展气、液相表观流速、两相流流型、裂隙宽度、煤粉粒级以及煤粉类型对煤粉启动-运移行为的影响规律研究,实验系统功能更加强大。

47.当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本发明的公开。

附图说明

48.此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。

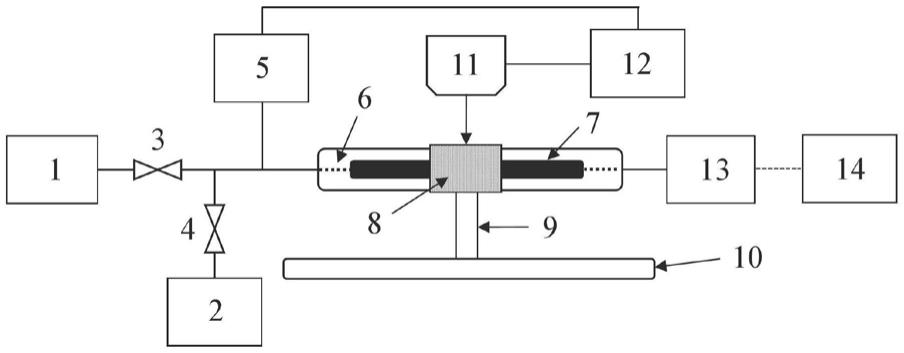

49.图1是本发明实施例提供的煤层裂隙内气-水两相流诱发煤粉启动运移可视化系统流程图。

50.图2是本发明实施例提供的煤层裂隙内气-水两相流诱发煤粉启动运移可视化系统中的缝宽调节装置及微流动单元俯视图。

51.图3是本发明实施例提供的煤层裂隙内气-水两相流诱发煤粉启动运移可视化方法实验步骤流程图。

52.附图标记:1、液体注射泵;2、气体注射泵;3、第一阀门;4、第二阀门;5、压力传感器;6、硅橡胶层;7、含人造裂隙的长方体煤岩薄片;8、第一岩块夹持器;9、支架;10、底座;11、激光共聚焦显微镜;12、电脑;13、馏分收集器;14、浊度仪;15、第二岩块夹持器;16、螺旋定位器;17、人造裂隙。

具体实施方式

53.为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明

的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似改进,因此本发明不受下面公开的具体实施的限制。

54.下面结合具体实施例对本发明的技术方案作进一步描述。

55.如图1-图2所示,本发明提供一种煤层裂隙内气-水两相流诱发煤粉启动运移可视化系统,包括:微流动单元、缝宽调节装置;

56.所述微流动单元为一个含人造裂隙的长方体煤岩薄片7,其外围包裹有透明硅橡胶层6,用于提供煤粉启动-运移的内部空间及可视化条件;

57.缝宽调节装置用于夹持微流动单元,并调节人造裂隙17的宽度。

58.在本发明一优选实施例中,

59.所述微流动单元包含两个进出口端,其中第一进出口端通过两条分支管线分别与第一阀门3和第二阀门4连接,第二进出口端与馏分收集器13连接。

60.所述两条分支管线的交点与微流动单元的第一进出口端之间连接有压力传感器5。

61.所述第一阀门3和第二阀门4的另一端分别与液体注入泵1和气体注入泵2连接。

62.所述馏分收集器13配备有浊度仪14,用于分析馏分收集器13 中液体的浊度;

63.在本发明一优选实施例中,激光共聚焦显微镜11位于微流动单元的上方,其镜头对准人造裂隙17的中心位置;

64.所述压力传感器5和激光共聚焦显微镜11与电脑12连接。

65.在本发明一优选实施例中,所述缝宽调节装置由底座10、支架9、第一岩块夹持器8、第二岩块夹持器15和螺旋定位器16构成,具体如图1和2所示。

66.所述底座10上安装有两个支架9,第一岩块夹持器8和第二岩块夹持器15分别安装在两个支架9上,且第一岩块夹持器8和第二岩块夹持器15安装于同一高度。

67.所述第一岩块夹持器8属于固定构件,第二岩块夹持器15属可移动构件。

68.所述第二岩块夹持器8上装备有螺旋定位器16,可通过旋转螺旋定位器16对第二岩块夹持器15进行水平移动,以调整两个岩块夹持器之间的距离,实现对人造裂隙17宽度的调节,人造裂隙17宽度的调节范围为10~100μm。

69.本发明实施例提供的煤层裂隙内气-水两相流诱发煤粉启动运移可视化方法具体如下:

70.(1)样品制备

71.将现场采集的

××

盆地3号无烟煤制作成尺寸为 20mm

×

15mm

×

5mm的煤岩薄片,煤岩薄片四周用透明硅橡胶进行包裹,待硅橡胶固化后,切除多余硅橡胶至尺寸为40mm

×

35mm

×

10mm;然后,采用三点弯曲法对煤岩薄片进行人工造缝,即将制备的硅橡胶包裹煤岩薄片放置在两个支撑点上,在煤岩薄片上方施加一定载荷,直至含人造裂隙的长方体煤岩薄片7破坏一分为二,形成人造裂隙;最后,采用打孔器在人造裂隙两端钻取硅橡胶层,形成人造裂隙的进液口和出液口,在进液口和出液口处安装直径2mm的塑料软管,且塑料软管与硅橡胶之间用胶水进行密封。

72.将现场采集的煤样进行粉碎,采用振动筛筛析出150-180、 200-250、300-400、400-600、600-800、800-1000、1000-2000目不同粒级的煤粉颗粒;煤粉颗粒包括有机质颗粒

和无机矿物颗粒两种类型,其中无机矿物以高岭石和伊利石为主。取部分600-800目的煤粉颗粒,采用小浮沉法去除杂质矿物,得到较为纯净的有机质颗粒;将采集的高岭石和伊利石粉碎,筛析出600-800目高岭石颗粒和伊利石颗粒。待煤粉颗粒制作完成后,采用红色罗丹明b对其进行荧光处理。

73.配置2%kcl溶液,并以2%kcl溶液为背景溶液,配置不同粒径、不同类型煤粉的悬浮液,悬浮液浓度为0.5g/l,用于向裂隙内铺置黏附煤粉。

74.配置荧光2%kcl溶液,选用的荧光处理剂为黄绿色cbpea。荧光2%kcl溶液与实验用氮气协同注入裂隙内,用于形成气-水两相流。

75.(2)实验步骤,如图3所示:

76.s101:对制备好的煤岩薄片抽真空饱和2%kcl溶液48h,然后将其安装于缝宽调节装置上,保持初始裂隙宽度不变,然后连接进出口管线;

77.s102:调节螺旋定位器16对煤样进行拉伸,增大人造裂隙17 的宽度,打开阀门3,开启液体注射泵1,在1.0ml/min流量下向人造裂隙17内注入蒸馏水,直至产出液浊度与蒸馏水浊度一致,其目的为清除裂隙内的残余煤粉。

78.s103:调节螺旋定位器16于预定位置,在1.0ml/min流量下向人造裂隙内17注入2%kcl溶液,直至进出口端的压力差保持恒定为止,然后基于立方定律计算人造裂隙17的等效水力学缝宽即式中:h为裂隙宽度,m;q为流量,m3/s;μ为液体黏度,pa

·

s;l为裂隙长度,m;δp为进出口端的压力差,pa;w为裂隙高度,m;若未达到预定缝宽,则重复步骤s103;

79.s104:在1.0ml/min的流量下,向人造裂隙17内注入2~3孔隙体积的煤粉悬浮液,注入煤粉的粒径小于0.8倍的等效水力学缝宽,然后在相同流速条件下下注入2%kcl溶液,直至产出液浊度与2% kcl溶液浊度一致为止;

80.s105:打开阀门3和阀门4,同时开启液体注射泵1和气体注射泵2,以一定的气相流量和液相流量向人造裂隙17内注入氮气和荧光2%kcl溶液,并通过激光共聚焦显微镜11获取裂隙17内的两相流流型及煤粉启动-运移信息;

81.s106:采用imagej软件对图像进行处理,确定气-水两相流流型、煤粉运移形式及其动态运移规律,并计算人造裂隙17内黏附煤粉的启动率,即式中:fd为煤粉启动率,%;n0为气

‑ꢀ

水两相流前裂隙面黏附煤粉的数量,无量纲;n为两相流后裂隙面黏附煤粉的数量,无量纲。

82.在本发明一优选实施例中,基于上述步骤,单因素改变气相流量、液相流量、人造裂隙宽度、煤粉粒级及煤粉类型,可分析气、液相表观流速、两相流流型、裂隙宽度、煤粉粒级、煤粉类型对煤粉启动

‑ꢀ

运移行为的影响规律。

83.实验表明:本发明采用硅橡胶包裹含人造裂隙的煤岩薄片,并通过螺旋定位器对人造裂隙宽度进行调控,无需使用复杂的岩心夹持系统,操作简便,成本低廉。

84.本发明采用三点弯曲法对煤岩薄片进行造缝,方法简单,且形成的人造裂隙与天然裂隙具有相似表面性能,可真实模拟煤层裂隙内煤粉启动-运移行为。

85.本发明借助激光共聚焦显微成像技术,可实现对气-水两相流诱发裂隙内煤粉启动运移行为的可视化表征与定量分析,且提供的微流动单元可重复利用,便于开展气、液相表观流速、两相流流型、裂隙宽度、煤粉粒级以及煤粉类型对煤粉启动-运移行为的影响规律研究,实验系统功能更加强大。

86.本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本技术旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由所附的权利要求指出。

87.应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围应由所附的权利要求来限制。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1