一种基于PPP-RTK的定位增强信息传输方法与流程

一种基于ppp-rtk的定位增强信息传输方法

技术领域

1.本发明涉及一种定位增强信息传输方法。

背景技术:

2.ppp-rtk技术(精密单点实时动态定位,precise point real-time kinematic positioning)是一种依托地面布设的全球或区域gnss参考站网采集的卫星导航定位观测数据,并对数据进行实时处理以实现包括精密卫星轨道、钟差、相位偏差、码偏差以及电离层、对流层大气延迟在内的全状态域卫星导航定位增强信息的分离与建模,并将增强信息播发给定位用户,支持大范围海量用户多精度层级统一无缝绝对定位的实时高精度定位技术。

3.当前的ppp-rtk技术涉及从服务端到用户端的完整过程,其大致流程如下:

4.(1)在服务覆盖范围内均匀建设参考站,各参考站接收卫星观测数据并实时传输至服务端;

5.(2)服务端实时接收各参考站卫星观测数据和导航星历,进行计算得到精密卫星轨道、钟差、相位/码偏差以及各参考站电离层、对流层大气延迟信息;

6.(3)服务端对各参考站电离层及对流层延迟信息进行区域划分及建模,得到各区域电离层及对流层延迟模型系数;

7.(4)用户端向服务端发出请求,服务端将定位增强信息发送至用户,用户实现实时高精度定位。

8.现有的ppp-rtk服务端传输定位增强信息的方式主要分为两种:(1)终端用户首先进行伪距单点定位获取自身位置的概略坐标,然后将其概略坐标发送至服务端,服务端根据用户发送的概略坐标选取用户邻近站点处的定位增强信息并发送给用户,用户根据定位增强信息内插出自身位置处的校正数,从而进行高精度定位;(2)服务端将服务覆盖范围内的所有站点处的定位增强信息发送至用户,用户根据自身的概略位置选择邻近的站点进行定位增强信息内插。

9.第一种传输方式用户需要双向通讯并且上传自身的位置,由此增加了用户与服务端间的并发且容易造成用户位置的泄露,当用户需要对自身位置进行保密时便无法使用该技术;第二种方式服务端发送覆盖区域内所有产品,增加了带宽,同时用户需要接收存储所有的产品数据,造成带宽占用过多,接收机内存不足的问题。

技术实现要素:

10.发明目的:本发明的目的是提供一种能够在不增加服务端和用户端通信数据量、不增加用户内存及泄露用户位置隐私的前提下,实现ppp-rtk服务端向用户单向传输定位增强信息的方法。

11.技术方案:本发明所述的一种基于ppp-rtk的定位增强信息传输方法,包括如下步骤:

12.(1)服务端接收服务覆盖范围内参考站实时观测数据并解算得到卫星端校正数据及各参考站电离层和对流层延迟;

13.(2)服务端以通信基站的位置为区域中心点,选取距离区域中心点一定范围内的参考站电离层及对流层建立区域延迟模型,服务端将区域延迟模型参数与通信基站进行关联;

14.(3)用户端通过网络请求服务端校正数据时,服务端将区域延迟模型参数及卫星端校正数据发送至用户端用于高精度定位。

15.进一步地,步骤(2)中,服务端首次启动时获取参考站覆盖范围内的通信基站信息。

16.进一步地,步骤(3)中,所述通信基站信息包括概略位置信息,并将卫星端校正延迟及区域延迟模型参数发送至其关联的通信基站,通信基站将区域延迟模型参数及卫星端校正数据发送至其网络覆盖范围内的用户端。

17.进一步地,步骤(3)中,所述通信基站信息包括概略位置及ip信息,服务端获取用户端ip并判断用户端属于哪个通信基站的覆盖区域,服务端将卫星端校正数据以及该通信基站所关联的区域延迟模型参数发送至用户端。

18.进一步地,步骤(2)中电离层区域延迟模型的建模方法为:在参考站覆盖区域内选取各通信基站处的各卫星穿刺点为中心穿刺点,选取距离通信基站一定范围内的n个测站对应的电离层延迟表示为中心穿刺点处的多项式形式,公式如下:

[0019][0020]

其中,stec

ipp

为卫星穿刺点处的斜向电离层总含量,δφ

ipp

为谁与中心穿刺点的纬度差,δλ

ipp

为谁与中心节点处的经度差,stec

′0为电离层延迟多项式拟合的常数项,分别为电离层延迟在纬度和经度方向的一阶导数,为电离层延迟在纬度和经度方向上的二阶导数。

[0021]

进一步地,步骤(2)中对流层区域延迟模型的建模方法为:在参考站覆盖区域内选取各通信基站处为区域中心点,选取距离通信基站一定范围内的n个测站对应的对流层天顶湿延迟表示为平面坐标、高程的多项式,公式如下:

[0022][0023]

其中,zwd为对流层天顶湿延迟,zwd0为对流层多项式拟合中的常数项,x、y、h分别为参考站平面坐标及高程,分别为对流层延迟在x、y及h方向上的一阶系数,为对流层延迟在平面处的二阶系数。

[0024]

进一步地,步骤(3)中用户端根据卫星端校正数据获取自身概略位置,然后根据区域延迟模型参数计算出自身位置处的大气校正,进而实现高精度定位。

[0025]

进一步地,步骤(1)中利用参考站传输的实时伪距和相位观测数据,构建单系统多

频率的原始观测方程,求解方程得到卫星端校正数据,原始观测方程为:

[0026][0027]

其中,上标s代表卫星,下标r代表参考站,下标f表示卫星频率,p为伪距观测值,l为相位观测值,ρ为卫星s至接收机r的几何距离,m为对流层投影函数,t为对流层天顶延迟,μ为频率f的波长与第一个频率波长的比值,c为光在真空中的传播速度,dtr为接收机钟差,dts为卫星钟差,b

r,f

为接收机伪距硬件延迟,为卫星硬件延迟,φ

r,f

为接收机相位偏差,为卫星相位偏差,λf为频率为f的波长,为卫星与接收机之间的模糊度。

[0028]

有益效果:本发明与现有技术相比的优点在于:(1)服务端无需向每个用户发送所有区域的定位增强信息,节省了播发带宽,同时终端用户无需存储大量的大气校正信息,节省了终端内存;(2)用户端请求ppp-rtk定位增强信息时,自动匹配与自身位置相距最近的通信基站相关联的定位增强信息,实现了单向播发,解决了服务端与用户端双向通信的高并发问题,同时用户端无需上传自身概略位置信息,保护了用户隐私安全;(3)满足服务端获取用户ip和无法获取用户ip的两种情况,保证用户采用多种网络连接方式时均可以获取到定位增强信息。

附图说明

[0029]

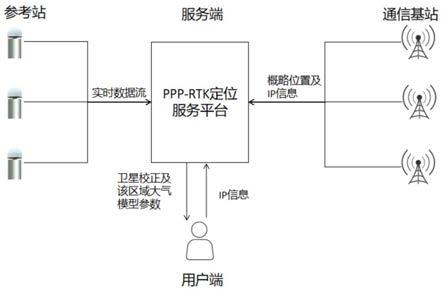

图1为本发明实施例1的流程图;

[0030]

图2为本发明实施例2的流程图。

具体实施方式

[0031]

下面结合附图对本发明的技术方案作进一步说明。

[0032]

实施例1

[0033]

如图1所示,本发明所述的定位增强信息传输方法包括如下步骤:

[0034]

1)服务端包括ppp-rtk定位服务平台,服务端接收服务覆盖范围内所有参考站实时观测数据,构建单系统多频率的原始观测方程如式(3)所示,通过对式(1)进行消秩亏求解,解算到的校正数据主要分为两类,其中卫星轨道、钟差、伪距偏差及相位偏差校正为卫星端校正数据,其在不同区域的校正值一致;其中电离层延迟及对流层延迟校正为区域校正数据,其在不同区域的校正值不同。

[0035]

2)服务端与通信运营商合作,当服务端首次启动时,读取通信基站的概略位置及ip信息,提取参考站覆盖范围内所有的通信基站,将解算得到的参考站电离层及对流层大气延迟在通信基站处进行建模,其中涉及到的电离层的建模方式为,在参考站覆盖区域内选取各通信基站处的各卫星穿刺点为中心穿刺点,选取距离通信基站m公里内的n个参考站对应的电离层延迟表示为中心穿刺点处的多项式形式,然后通过最小二乘法求解该多项式常数项、一阶项及二阶项系数值,公式如式(1)所示。

[0036]

电离层建模中,参考站与通信基站距离m的选值与电离层活跃程度相关,当在电离层活跃区域,m取值范围建议为80-100公里,在电离层非活跃区域,m取值范围建议为150-200公里,参与建模的参考站个数n≥6。

[0037]

对流层建模为在参考站覆盖区域内选取各通信基站处为区域中心点,选取距离通信基站m公里内的的n个测站对应的对流层天顶湿延迟表示为平面坐标、高程的多项式,然后通过最小二乘法求解该多项式常数项、一阶项及二阶项,公式如式(2)所示。

[0038]

对流层建模中,参考站与通信基站距离m的选值与对流层水汽含量及高程差异相关,当在沿海或高程差异较大区域时,m取值范围建议为80-100公里,在非沿海或高程差异较小区域时,m取值范围建议为150-200公里,参与建模的参考站个数n≥5。

[0039]

3)服务端计算出各区域电离层及对流层大气延迟模型系数后,当用户端通过ntrip或tcp/ip协议请求定位服务后,服务端会获取用户ip,通过比对通信运营商提供的各通信基站概略位置及ip信息,可判断出用户所从属的通信基站覆盖区域,然后服务端将该通信基站所关联的定位增强信息发送给用户,用户收到校正数据后,先通过伪距单点定位获取自身概略位置,然后根据上述式(1)和式(2)计算出自身位置处的大气校正。由于用户与通信基站的距离一般在15-50公里,而ppp-rtk区域大气建模的覆盖范围一般在200公里,因此使用以通信基站为中心点的区域大气模块能满足用户定位的需求。

[0040]

实施例2

[0041]

如图2所示,本发明所述的定位增强信息传输方法包括如下步骤:

[0042]

1)服务端包括ppp-rtk定位服务平台,服务端接收服务覆盖范围内所有参考站实时观测数据,构建单系统多频率的原始观测方程如式(3)所示,通过对式(1)进行消秩亏求解,解算到的校正数据主要分为两类,其中卫星轨道、钟差、伪距偏差及相位偏差校正为卫星端校正数据,其在不同区域的校正值一致;其中电离层延迟及对流层延迟校正为区域校正数据,其在不同区域的校正值不同。

[0043]

2)服务端与通信运营商合作,当服务端首次启动时,读取通信基站的概略位置,提取参考站覆盖范围内所有的通信基站,将解算得到的参考站电离层及对流层大气延迟在通信基站处进行建模,其中涉及到的电离层的建模方式为,在参考站覆盖区域内选取各通信基站处的各卫星穿刺点为中心穿刺点,选取距离通信基站m公里内的n个参考站对应的电离层延迟表示为中心穿刺点处的多项式形式,然后通过最小二乘法求解该多项式常数项、一阶项及二阶项系数值,公式如式(1)所示。

[0044]

电离层建模中,参考站与通信基站距离m的选值与电离层活跃程度相关,当在电离层活跃区域,m取值范围建议为80-100公里,在电离层非活跃区域,m取值范围建议为150-200公里,参与建模的参考站个数n≥6。

[0045]

对流层建模为在参考站覆盖区域内选取各通信基站处为区域中心点,选取距离通信基站m公里内的的n个测站对应的对流层天顶湿延迟表示为平面坐标、高程的多项式,然后通过最小二乘法求解该多项式常数项、一阶项及二阶项,公式如式(2)所示。

[0046]

对流层建模中,参考站与通信基站距离m的选值与对流层水汽含量及高程差异相关,当在沿海或高程差异较大区域时,m取值范围建议为80-100公里,在非沿海或高程差异较小区域时,m取值范围建议为150-200公里,参与建模的参考站个数n≥5。

[0047]

3)服务端计算出各区域电离层及对流层大气延迟模型系数后,将各区域的大气延迟模型系数及卫星端延迟下发至其关联的通信基站处,每个通信基站负责服务其网络覆盖范围内的用户。终端用户采用4g/5g网络请求服务端定位增强信息时,会优先使用附近的通信基站提供的网络,由于服务端已经生成该通信基站处的区域大气校正信息,通信基站直

接将该区域电离层、对流层校正及卫星端延迟等定位增强信息发送给用户。用户收到校正数据后,先通过伪距单点定位获取自身概略位置,然后根据上述式(1)和式(2)计算出自身位置处的大气校正。由于用户与通信基站的距离一般在15-50公里,而ppp-rtk区域大气建模的覆盖范围一般在200公里,因此使用以通信基站为中心点的区域大气模块能满足用户定位的需求。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1