1.本发明属于微波传感器技术领域,具体涉及一种用于液体介电常数检测的微波传感器。

背景技术:2.介电常数表示的是材料在电场作用下的极化特性,每种材料都具有其独特的介电特性。随着电介质材料在多个领域的广泛应用,测量材料的介电常数具有很大的意义。目前测量材料的介电常数大多使用微波谐振法,该方法受外界环境影响较小,测试准确度较高,通过将流体通道放置最高场强的区域下方,当流体通过通道时,谐振频率会发生改变,峰值也会上下变化。

3.微波传感器技术近几年发展迅速,其自身所具备的无损性、实时测量、低成本等特点被广泛应用在各个领域,用于检测液体、固体等材料介电常数特性,还可以用于监测湿度、压力等变化。科技文献(monolithic microwave-microfluidic sensors madewith low temperature co-fired ceramic(ltcc) technology.[j]. sensors 2019, 19(3), 577)中提出了一种基于ltcc技术制造的液体检测方法,其工作原理是测量由测试微通道中流体组成的变化引起的谐振频率和传输幅度的变化,进而来检测溶液在不同浓度下的介电常数变化。但是该检测技术比较复杂,成本相对较高。

[0004]

在实验中使用未标记和身份不明的化学液体可能会产生严重的后果,因为一些化学液体如甲醇、己烷、丙酮等无色液体都具有毒性,可能会对人体产生严重的影响,所以对于化学液体必须做好区分和标记。由于液体大多都是无色的,传统的识别方法比较麻烦,并且检测仪器体积较大,使用过程不够方便快捷。基于以上技术问题,本发明提出了一种用于液体介电常数检测的微波传感器,该微波传感器能够以人体无接触地检测方法检测并识别液体。

技术实现要素:[0005]

本发明解决的技术问题是提供了一种结构简单且设计合理的用于液体介电常数检测的微波传感器,该微波传感器具有能够快速、精确测量液体介电常数的功能,同时也具有识别区分不同液体的功能。

[0006]

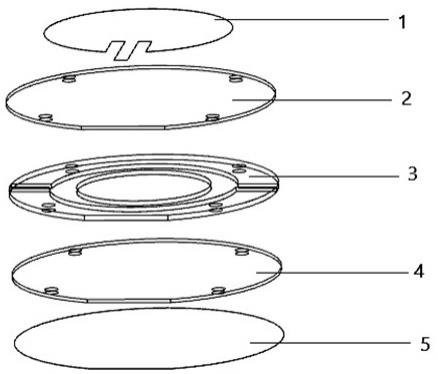

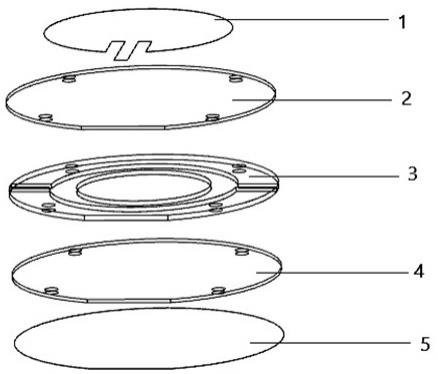

本发明为解决上述技术问题采用如下技术方案,一种用于液体介电常数检测的微波传感器,其特征在于包括由上到下依次设置的金属贴片、上基板、流体通道层、下基板和金属地,其中金属贴片由圆形贴片径向开槽后与设置于槽内中部的矩形金属微带线相连接构成,该矩形金属微带线末端与sma接头焊接且sma接头与矢网分析仪连接构成液体检测系统,流体通道层为pdms柔性材料层且流体通道刻蚀于pdms柔性材料层中,该流体通道主体为环形槽道,且环形槽道的两侧分别设有与该环形槽道相连通的矩形槽道,用于实现待测流体从一侧矩形槽道流入环形槽道并从另一侧矩形槽道流出。

[0007]

进一步限定,所述金属贴片、上基板、流体通道层、下基板和金属地均为圆形结构,

且上基板、流体通道层与下基板通过尼龙纽扣组合固定,金属贴片贴附于上基板上表面,金属地贴附于下基板下表面。

[0008]

进一步限定,所述圆形贴片材料为铜,该圆形贴片的半径为14mm,开槽长度为7mm,开槽宽度为2mm,圆形贴片厚度为0.035mm。

[0009]

进一步限定,所述上基板与下基板的材料均为rogers5880,该材料的介电常数为2.2,上基板与下基板均为圆形结构且上基板与下基板的半径均为20mm,上基板与下基板的厚度均为0.508mm。

[0010]

进一步限定,所述pdms柔性材料层的厚度为0.787mm,流体通道的厚度为0.5mm,环形槽道内圈半径为10mm,环形槽道外圈半径为14mm,环形槽道的宽度为4mm,矩形槽道的长度为6mm,矩形槽道的宽度为2mm,矩形槽道外侧为开放式结构,用于待测流体的注入和流出。

[0011]

进一步限定,所述金属地的材料为铜,该金属地的厚度为0.035mm。

[0012]

进一步限定,所述上基板、流体通道层与下基板均为圆形结构且在上基板、流体通道层与下基板的边缘部位分别均布有多个连接孔,并且该上基板、流体通道层与下基板依次叠加组合后通过与连接孔相配的尼龙纽扣连接固定。

[0013]

进一步限定,所述矩形金属微带线垂直连接于圆形贴片径向开槽底边的中部,该矩形金属微带线的宽度为2mm,矩形金属微带线的长度为12mm,装置采用侧馈方式,馈电输入端口的阻抗为50ω。

[0014]

本发明与现有技术相比具有以下有益效果:本发明的微波传感器通过与矢量分析仪连接测量不同液体的介电常数,并可对不同液体进行识别与区分,具有体积小、制造成本低、灵敏度高和检测过程便捷等特点。本发明的微波传感器中流体通道主体设计为环形槽道,便于流体流动,环形槽道位于最高场强位置,即金属贴片边缘下方,以获得最高的灵敏度,同时本发明的微波传感器采用侧馈方式,结构牢固,同时便于加工和制作。

附图说明

[0015]

图1是本发明的结构示意图;图2是本发明中金属贴片的结构示意图;图3是本发明中流体通道的结构示意图;图4是本发明液体介电常数与传感器谐振频率的关系仿真图;图5是本发明液体介电常数与传感器谐振频率的关系拟合图;图6是本发明测试的五种化学液体的谐振频率图。

[0016]

图中:1-金属贴片,2-上基板,3-流体通道层,4-下基板,5-金属地。

具体实施方式

[0017]

以下通过实施例对本发明的上述内容做进一步详细说明,但不应该将此理解为本发明上述主题的范围仅限于以下的实施例,凡基于本发明上述内容实现的技术均属于本发明的范围。

[0018]

如图1-3所示,一种用于液体介电常数检测的微波传感器,其包括由上到下依次设置的金属贴片1、上基板2、流体通道层3、下基板4和金属地5,其中金属贴片1由圆形贴片径

向开槽后与设置于槽内中部的矩形金属微带线相连接构成,该矩形金属微带线末端与sma接头焊接且sma接头与矢网分析仪连接构成液体检测系统,流体通道层3为pdms柔性材料层且流体通道刻蚀于pdms柔性材料层中,该流体通道主体为环形槽道,且环形槽道的两侧分别设有与该环形槽道相连通的矩形槽道,用于实现待测流体从一侧矩形槽道流入环形槽道并从另一侧矩形槽道流出。

[0019]

本发明所述圆形贴片材料为铜,该圆形贴片的半径为14mm,开槽长度为7mm,开槽宽度为2mm,圆形贴片厚度为0.035mm;所述上基板2与下基板4的材料均为rogers5880,该材料的介电常数为2.2,上基板2与下基板4均为圆形结构且上基板2与下基板4的半径均为20mm,上基板2与下基板4的厚度均为0.508mm;所述pdms柔性材料层的厚度为0.787mm,流体通道的厚度为0.5mm,环形槽道内圈半径为10mm,环形槽道外圈半径为14mm,环形槽道的宽度为4mm,矩形槽道的长度为6mm,矩形槽道的宽度为2mm,矩形槽道外侧为开放式结构,用于待测流体的注入和流出;所述金属地5的材料为铜,该金属地5的厚度为0.035mm;所述上基板2、流体通道层3与下基板4均为圆形结构且在上基板2、流体通道层3与下基板4的边缘部位分别均布有4个连接孔,并且该上基板2、流体通道层3与下基板4依次叠加组合后通过与连接孔相配的尼龙纽扣连接固定,金属贴片1贴附于上基板2上表面,金属地5贴附于下基板4下表面;所述矩形金属微带线垂直连接于圆形贴片径向开槽底边的中部,该矩形金属微带线的宽度为2mm,矩形金属微带线的长度为12mm,装置采用侧馈方式,馈电输入端口的阻抗为50ω。

[0020]

本发明结构的各参数数值如表1所示:参数wplplcwcrw数值2mm12mm6mm2mm14mm参数rnrhrplgwg数值10mm4mm14mm7mm2mm参数h1h2hghph3数值0.508mm0.787mm0.035mm0.035mm0.508mm参数r1r2

ꢀꢀꢀ

数值20mm1mm

ꢀꢀꢀ

图4为本发明提供的液体介电常数与传感器谐振频率关系仿真图,选取了介电常数在1-10的情况进行仿真,得到了液体在不同介电常数下所得到的谐振频点和s11数值。从图4中可以看出,当流体通道中流入不同介电常数值的液体时,谐振频点发生了位移,s11的数值也发生了改变。随着介电常数的增大,谐振频点逐渐减小。测试中选取了介电常数值为1、3、5、7、10的液体样品,其中介电常数从1到10的谐振频率达到了1.9ghz的位移。可见该微波传感器有着较高的灵敏度。

[0021]

图5为本发明提供的液体介电常数与传感器谐振频率的关系拟合曲线图,通过将所获得的介电常数与谐振频点的数据进行拟合,得到了介电常数与传感器谐振频率的数字关系式:e=19.05f

2-165.01f+358.24,其中e为介电常数,f为谐振频率。

[0022]

图6为本发明提供的五种化学液体的谐振频率图,选取了五种无色液体,其中丙酮、乙醇、乙醇、乙烷液体为毒性液体。所选取的五种化学液体:丙酮、乙醇、乙醇、乙烷、海水介电常数值分别为2.3、2.8、25.2、42.3、80。仿真结果显示五种化学液体的谐振频点具有较

大差异。由此,该微波传感器可以检测区分出不同溶液。

[0023]

本发明提供了一种用于液体介电常数检测的微波传感器,通过将待测液体注入流体通道中,微波传感器中矩形金属微带线一端连接矢网分析仪读取谐振频率数据。最后将数据结果与介电常数进行拟合,得出介电常数与传感器谐振频率的数字关系式,并由该数字关系式即可得到待测溶液的介电常数。

[0024]

与其它传感器相比,本发明具有良好的测试结果,设计结构简单,体积小,容易制作,测试过程便捷,在微波传感器领域具有重要的实用价值。

[0025]

以上实施例描述了本发明的基本原理、主要特征及优点,本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明原理的范围下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进均落入本发明保护的范围内。