一种电导滴定方法与流程

1.本发明涉及一种电导滴定方法,属于化工技术领域。

背景技术:

2.表面活性剂作为一种应用广泛的精细化工产品,具有润湿、乳化、增溶、起泡等性能。一般认为,表面活性剂在溶液中,超过一定浓度时会从单个离子或分子缔合成为胶态的聚集物,即形成胶束。表面活性剂分子在溶剂中缔合形成胶束的最低浓度即为临界胶束浓度(即critical micelle concentration,缩写为cmc)。表面活性剂具有润湿、乳化、增溶、起泡等性能,该性能的发挥与表面活性剂的临界胶束浓度cmc密切相关,可以说cmc是表面活性溶液性质发生显著变化的分水岭,如表面张力、电导、渗透压、浊度、光学性质等。同时,根据以上物理量的变化也可以测定表面活性剂的临界胶束浓度。

3.溶液体相中出现胶束后,继续增加浓度时,体相中单体的浓度将不再上升,因此从理论上来讲,凡是利用胶束形成而发生不连续变化的性质都可以被用来测量cmc。但是需要注意,有些性质对单体浓度敏感、有些对胶束敏感,因此同一个表面活性剂用不同的方法测量的cmc数值存在微小的差异是正常的。测量临界胶束浓度的方法很多,比较常用的有表面张力法、电导法、染料法、增溶法、渗透压法、脉冲射解法、荧光法、超声吸附法、浊度法、ph值法、流变法、离子选择性电极法和循环伏安法等。

4.其中,电导法是测定离子型表面活性剂临界胶束浓度的经典方法。与其它方法相比,电导法更具有取样少、操作便捷、数据准确等特点。不过在实践中发现,当用电导法测定cmc时,一般需要使用很多个容量瓶,配置很多浓度的溶液,然后通过电导率仪测定出电导率,进一步计算出cmc。该法存在有以下不足之处:(1)表面活性剂溶液在配置过程中会产生大量的泡沫,导致定容时体积读数产生误差,从而影响溶液浓度的准确性,并进一步影响实验测试结果;且大量容量瓶的使用使得实验操作较为繁琐、复杂。(2)每测定一个样品时,都需要润洗电导池,将电极冲洗干净,并用滤纸条吸干电极上的水,否则会对样品溶液的浓度产生影响。此步骤操作容易损伤铂电极,从而影响电极的使用寿命;同时使该实验操作更加耗时、且浪费大量的表面活性剂溶液。

技术实现要素:

5.本发明的目的在于,提供一种电导滴定方法,对溶液进行不断滴加试剂连续测定溶液的电导率变化,即电导滴定。以保证良好实验结果的前提下,可以简化实验操作、缩短实验时间,同时减少仪器设备和试剂的损耗。

6.为解决上述技术问题,本发明采用如下的技术方案:

7.一种电导滴定方法,其特征在于,包括以下步骤:

8.s100:配置表面活性剂待测溶液,并计算待测溶液的质量浓度;

9.s200:取干净烧瓶,在烧瓶中加入蒸馏水;

10.s300:在所述烧瓶中加入指定量待测溶液,每次加入待测溶液均记录加入待测溶

液的质量,以及加入待测溶液后烧瓶中溶液的电导率;

11.s400:通过下述公式计算烧瓶中溶液的实际浓度:mn=(m1×

m0+m2×

m0+

…

+mn×

m0)/(m

水

+m1×

m0+m2×

m0+

…

+mn×

m0),其中:

12.mn表示第n次滴加表面活性剂试样后的实际待测表面活性剂浓度,单位mol/kg;

13.m1表示第1次滴加表面活性剂试样的质量;

14.m0表示配制的表面活性剂试样的浓度;

15.m2表示第2次滴加表面活性剂试样的质量;

16.mn表示第n次滴加表面活性剂试样的质量;

17.m

水

表示滴加表面活性剂试样前,烧瓶中纯水的质量;

18.s500:将算出的实际浓度与测量得到的对应电导率数据一起绘图,分别以浓度和电导率为横纵坐标绘制曲线,寻找曲线的拐点,对该曲线的拐点前后的数据作出趋势直线,求出线性方程式,根据这两条线性方程式,计算两条线的交叉点,即为外推拐点,即是该待测表面活性剂临界胶束浓度。

19.前述的一种电导滴定方法中,步骤s100具体包括下述方法:用洗干净并烘干的烧杯准确称取待测样品,精确到0.1mg,加入40ml蒸馏水溶解;取洗干净并烘干的50ml的滴瓶,称重,精确到0.1mg;将上述烧杯中溶解的溶液转移到50ml滴瓶中,烧杯洗涤三次,洗液全部转移到滴瓶中,滴瓶再次称重,根据所称取样品质量和滴瓶内溶液的净重质量,算出待测溶液的质量浓度。

20.前述的一种电导滴定方法中,步骤s500后还包括步骤s600:建立临界胶束浓度与表面活性剂疏水基烷基碳链数的数学模型:对同系列不同烷基数阳离子表面活性剂进行测定,根据上述步骤s500的方法计算出每个表面活性剂的临界胶束浓度,对计算出的临界胶束浓度值取对数,以烷基碳原子数为纵坐标,以log(临界胶束浓度)为横坐标作图,根据所得曲线拟合线性方程,获得线性方程式,即为临界胶束浓度与碳原子数的关联式数学模型。

21.与现有技术相比,本发明对溶液进行不断滴加试剂连续测定溶液的电导率变化,即电导滴定。以保证良好实验结果的前提下,可以简化实验操作、缩短实验时间,同时减少仪器设备和试剂的损耗。由于测量精度高,可以测量出一般方法无法测出的烷基季铵盐阳离子表面活性剂随着其碳链上碳原子个数增多的临界胶束浓度的细微变化,即随着其碳链上碳原子个数增多的临界胶束浓度呈减小趋势,并建立其临界胶束浓度与其烷基碳原子数关联式。

附图说明

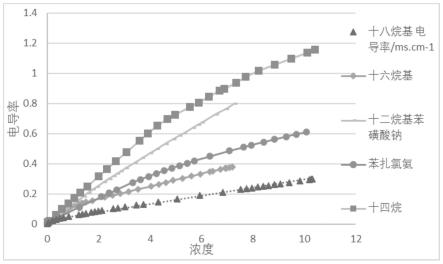

22.图1是离子表面活性剂电导率变化图;

23.图2十四烷基三甲基氯化铵电导率拐点图;

24.图3电导率随表面活性剂相对分子质量变化关系图;

25.图4cmc随阳离子表面活性剂相对分子质量变化关系图。

26.附图标记:1-,2-,3-,4-,5-,6-,7-。

27.下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的说明。

具体实施方式

28.本发明的一种电导滴定方法,包括以下步骤:

29.s100:配置表面活性剂待测溶液,并计算待测溶液的质量浓度;具体采用下述方法:用洗干净并烘干的烧杯准确称取待测样品,精确到0.1mg,加入40ml蒸馏水溶解;取洗干净并烘干的50ml的滴瓶,称重,精确到0.1mg;将上述烧杯中溶解的溶液转移到50ml滴瓶中,烧杯洗涤三次,洗液全部转移到滴瓶中,滴瓶再次称重,根据所称取样品质量和滴瓶内溶液的净重质量,算出待测溶液的质量浓度。

30.s200:取干净烧瓶,在烧瓶中加入蒸馏水;

31.s300:在所述烧瓶中加入指定量待测溶液,每次加入待测溶液均记录加入待测溶液的质量,以及加入待测溶液后烧瓶中溶液的电导率;

32.s400:通过下述公式计算烧瓶中溶液的实际浓度:mn=(m1×

m0+m2×

m0+

…

+mn×

m0)/(m

水

+m1×

m0+m2×

m0+

…

+mn×

m0),其中:

33.mn表示第n次滴加表面活性剂试样后的实际待测表面活性剂浓度,单位mol/kg;

34.m1表示第1次滴加表面活性剂试样的质量,单位g;

35.m0表示配制的表面活性剂试样的浓度,单位mol/kg;

36.m2表示第2次滴加表面活性剂试样的质量,单位g;

37.mn表示第n次滴加表面活性剂试样的质量,单位g;

38.m

水

表示滴加表面活性剂试样前,烧瓶中纯水的质量,单位g;

39.s500:将算出的实际浓度与测量得到的对应电导率数据一起绘图,分别以浓度和电导率为横纵坐标绘制曲线,寻找曲线的拐点,对该曲线的拐点前后的数据作出趋势直线,求出线性方程式,根据这两条线性方程式,计算两条线的交叉点,即为外推拐点,即是该待测表面活性剂临界胶束浓度。

40.s600:建立临界胶束浓度与表面活性剂疏水基烷基碳链数的数学模型:对同系列不同烷基数阳离子表面活性剂进行测定,根据上述步骤s500的方法计算出每个表面活性剂的临界胶束浓度,对计算出的临界胶束浓度值取对数,以烷基碳原子数为纵坐标,以log(临界胶束浓度)为横坐标作图,根据所得曲线拟合线性方程,获得线性方程式,即为临界胶束浓度与碳原子数的关联式数学模型。

41.s700:测定并研究温度、添加剂等对cmc的影响:根据前述步骤s100~s500,改变实验温度等条件,或者加入其它试剂,可以研究温度的改变或添加剂的加入对某种离子型表面活性剂cmc的影响程度及规律。

42.采用以上方法对不同阴阳离子离子表面活性剂的cmc测定:按照实验步骤,选择十八烷基三甲基氯化铵,十六烷基三甲基氯化铵,十四烷基三甲基氯化铵,十二烷基苯磺酸钠,苯扎氯氨按上述方法对其电导率进行测定。结果见图1。由图1可看出,每条曲线在不同的位置均出现明显的转折,即每条曲线由两条折线组成。不同的表面活性剂,出现转折的位置各不相同。根据电导率和浓度的关系的变化,可以求出曲线的拐点,即cmc。

43.以十四烷基三甲基氯化铵为例,以浓度为横坐标,电导率为纵坐标,绘制散点图,并对拐点前后的散点分别做直线,求直线方程式,两条直线相交即为拐点。见图2。

44.本实验选择了几种离子型表面活性剂分别测定了常温条件下不同浓度的电导率值,计算得到了摩尔电导率值,研究了电导率值、摩尔电导率值与浓度的关系,确定了表面

活性剂水溶液的临界胶束浓度。同法,按照以上方法求出不同离子表面活性剂的cmc,见表1。

45.表1在25℃时不同表面活性剂临界胶束浓度的电导率

[0046][0047][0048]

由表1可知几种表面活性剂水溶液的临界胶束浓度分别为:cmc

(十八烷基三甲基氯化铵)

=0.0034mol/l,cmc

(十六烷基三甲基氯化铵)

=0.00301mol/l,cmc

(十四烷基三甲基氯化铵)

=0.00586mol/l,cmc

(十二烷基三甲基氯化铵)

=0.02807mol/l,cmc

(苯扎氯铵)

=0.0049mol/l,cmc

(十二烷基硫酸钠)

=0.00659mol/l,cmc

(十二烷基苯磺酸钠)

=0.00103mol/l。以上大部分与文献报道值基本一致。

[0049]

选取同系列不同烷基数阳离子表面活性剂进行测定,根据测定结果,作出其相对分子质量同临界胶束浓度的关系图和临界胶束浓度的对数同烷基数的关系图,如图3所示。由图3可知,随着长碳链烷基季铵盐碳链上碳原子个数增多,阳离子表面活性剂临界胶束浓度(cmc)呈减小趋势,造成这一现象的可能原因是随着疏水基碳链上碳原子个数增多,更易形成胶束,导致表面活性剂的临界胶束浓度降低。表面活性剂的分子量越大,临界胶束浓度越低。

[0050]

由图4可知,随着烷基数的增大,表面活性剂的临界胶束浓度的负对数逐渐减小,由此可得同系列不同烷基数的阳离子表面活性剂,其烷基数与临界胶束浓度的对数成负相关关系,线性方程式为:y=-0.3252x+5.318。

[0051]

不同温度下离子表面活性剂cmc的测定并研究温度对离子表面活性剂cmc的影响:测定前,用二次蒸馏水洗涤电极和容器3次,待测液恒温10min。用电导率仪从零到浓分别测定上述各溶液的电导率。调节恒温水浴温度,使待测液温度分别为:25℃、40℃、50℃、60℃,测定十二烷基硫酸钠在25℃、40℃、50℃和60℃时的电导率。

[0052]

根据实验数据作出电导率与浓度的关系图(图3),从图中转折点处找出临界胶束浓度,可知十二烷基硫酸钠在25℃、40℃、50℃和60℃时临界胶束浓度分别为:0.00496mol.l-1

,0.0050mol.l-1

,0.005359mol.l-1

和0.007821mol.l-1

。分析在不同温度时十二烷基硫酸钠的临界胶束浓度数据,可以发现温度对临界胶束浓度具有重要影响:当十二烷基硫酸钠溶液温度升高时,临界胶束浓度增大。

[0053]

1、由实验数据可知,用此方法测定离子型表面活性剂的cmc,所得实验数据与文献报道值基本一致。因次,本文对电导法测定离子型表面活性剂临界胶束浓度的改进是有效的。

[0054]

2、由于本法的测量精度提高,可测出一般方法无法测出的烷基季铵盐阳离子表面活性剂随着其碳链上碳原子个数增多的临界胶束浓度的细微变化,即随着其碳链上碳原子个数增多的临界胶束浓度呈减小趋势,经过对测定数据进一步计算,可建立其临界胶束浓度的对数与其烷基数成负相关关系式:logcmc=-0.3252

×

烷基数+5.318。

[0055]

3、同一离子表面活性剂随温度升高,临界胶束浓度(cmc)增大。

[0056]

4、通过本实验方法的改进,显著的缩短了实验时间,降低了药品和实验仪器的损耗。在保证实验结果准确性的前提下,减少化学药品的使用,既节约了资金,也减少了对环境的危害。使得实验更加具有系统性。但是,此种方法不适用于测定两性离子表面活性剂的临界胶束浓度,测定结果不理想,无法找出临界胶束浓度对应的浓度,仍需继续探索。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1