一种检测血浆中血红蛋白的试剂盒及其使用方法与流程

1.本发明属于试剂盒技术领域,尤其涉及一种检测血浆中血红蛋白的试剂盒及其使用方法。

背景技术:

2.目前,血液是人体内重要组成部分,人体血液中至少含有4000种不同成分,流经人体内各个器官、组织,参与人体的新陈代谢、调节功能以及维持人体的内外环境平衡。人体任何部位发生病理性变化时都会产生特定的生物标志物释放到血液中,反映被检测者在一定时期内的身体状况。医务人员通过血液成分含量的变化可以在被测者无任何明显患病体征或仅轻微感受不适时,预先发现一些隐藏疾病。因此准确测定人体血液中各种成分的含量,一直以来是病情诊断和常规体检必不可少的一个环节,评估治疗效果的主要手段。

3.每种血液成分都有其特定的生理意义和临床意义。血红蛋白(hemoglobin,hb)是由血红素和珠蛋白组成的球形大分子化合物,其主要生理功能是运输氧气和二氧化碳,它能从肺部携带氧气通过动脉血运送给组织,又能携带组织代谢所产生的二氧化碳经由静脉血送到肺进而排出体外。当其病理性偏低时往往是因造血功能衰竭、造血物质缺乏和失血所致,当血红蛋白病理性偏高时,常见于大面积烧伤、严重腹泻、甲状腺功能亢进、血管畸形和心肺疾病等疾病。

4.现有发明专利cn201680064755.5公开了一种用于检测全血样品中的游离血红蛋白的光学传感器,所述传感器适于对全血样品中的游离血红蛋白进行光学检测。但是对于溶血性贫血病人由于其红细胞破坏,红细胞中成分混合到血浆中,其血浆成分与正常值相差较大,通过该方法确定的游离血红蛋白浓度存在较大误差,测量结果不准确性,操作繁琐,耗时长。同时现有技术中利用试剂盒进行血浆中游离血红蛋白检测的技术使用的是邻甲联苯胺作为显色剂。

5.通过上述分析,现有技术存在的问题及缺陷为:现有方法确定的游离血红蛋白浓度存在较大误差,测量结果不准确性,操作繁琐,耗时长;同时现有的试剂盒使用邻甲联苯胺法检测血浆中游离血红蛋白,邻甲联苯胺为一种强致癌剂,因此其使用受到一定限制,而且现有的检测试剂盒稳定性不高,灵敏性欠缺。。

6.解决以上问题及缺陷的难度为:使用非致癌剂作为新一代显色试剂,提高检测的灵敏性及稳定性。新的显色剂的显色时间,最佳显色浓度及溶剂的配置及稳定性都需要重新摸索。

7.解决以上问题及缺陷的意义为:采用环保试剂,扩大了试剂盒的使用范围,并减少了环境污染的风险,且新的试剂盒和新的配伍可以提高检测的灵敏性,增加试剂的稳定性。

技术实现要素:

8.针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种检测血浆中血红蛋白的试剂盒及其使用方法。

9.本发明是这样实现的,一种检测血浆中血红蛋白的试剂盒,所述检测血浆中血红蛋白的试剂盒按照质量比由显色剂(tmb):氧化剂:溶剂=1:1:1组成。

10.本发明的另一目的在于提供一种应用所述的检测血浆中血红蛋白的试剂盒的检测血浆中血红蛋白的试剂盒的制备方法,所述检测血浆中血红蛋白的试剂盒的制备方法包括以下步骤:

11.第一步,四甲基联苯胺溶液的配制;

12.第二步,四甲基联苯胺浓度梯度的测定并确定最佳浓度范围;

13.第三步,四甲基联苯胺的氧化显色时间确定;

14.第四步,分光光度计比色调整。

15.本发明的另一目的在于提供一种应用所述的检测血浆中血红蛋白的试剂盒的使用方法,所述检测血浆中血红蛋白的试剂盒的使用方法包括以下步骤:

16.步骤一,静脉血,枸橼酸钠抗凝,离心分离血浆;

17.步骤二,按以下进行操作,用分光光度计对照管调零后,测定测定管的吸光度;测定管tmb+血浆+氧化剂

,

室温放置10分钟,加入溶剂后室温放置10分钟;对照管tmb+氧化剂

,

室温放置10分钟,加入溶剂后室温放置10分钟;

18.步骤三,上机检测。

19.本发明的另一目的在于提供一种所述的检测血浆中血红蛋白的试剂盒在血浆中血红蛋白检测中的应用。

20.进一步,所述血红蛋白为游离血红蛋白。

21.结合上述的所有技术方案,本发明所具备的优点及积极效果为:本发明提供的检测血浆中血红蛋白的试剂盒无致癌性,无致突变性,且所用试剂稳定性高,提高了测量结果的准确性,人为误差较小,能够有效进行血浆中游离血红蛋白的检测。

附图说明

22.为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所需要使用的附图做简单的介绍,显而易见地,下面所描述的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下还可以根据这些附图获得其他的附图。

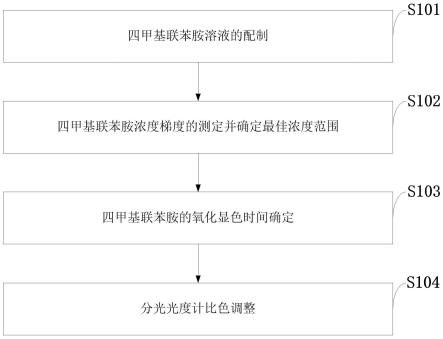

23.图1是本发明实施例提供的检测血浆中血红蛋白的试剂盒的制备方法流程图。

24.图2是本发明实施例提供的实验结果示意图。

具体实施方式

25.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

26.针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种检测血浆中血红蛋白的试剂盒及其使用方法,下面结合附图对本发明作详细的描述。

27.本发明实施例提供的检测血浆中血红蛋白的试剂盒按照质量比由显色剂(tmb):氧化剂:溶剂=1:1:1组成。

28.如图1所示,本发明实施例提供的检测血浆中血红蛋白的试剂盒的制备方法包括以下步骤:

29.s101,四甲基联苯胺溶液的配制;

30.s102,四甲基联苯胺浓度梯度的测定并确定最佳浓度范围;

31.s103,四甲基联苯胺的氧化显色时间确定;

32.s104,分光光度计比色调整。

33.本发明实施例提供的检测血浆中血红蛋白的试剂盒的使用方法包括以下步骤:

34.1.抽取静脉血,枸橼酸钠抗凝,离心分离血浆。

35.2.按以下进行操作,用分光光度计,波长为530nm,以空白管调零,测定测定管的吸光度;

36.测定管tmb+血浆+h2o

2,

室温放置10分钟,加入醋酸后室温放置10分钟;

37.对照管tmb+h2o

2,

室温放置10分钟,加入醋酸后室温放置10分钟。

38.3.上机检测。

39.血管内溶血性疾病如血栓性血小板减少性紫癜(ttp)是血管内的红细胞被大量破坏导致,现有的诊断依赖于血涂片中的破碎红细胞,该方法主观性强,且灵敏性差,在疾病的早期不容易发现,当发现破碎红细胞时往往是疾病进展到临床期,此时再进行干预为时已晚,造成了临床上很多ttp得不到及时的诊治而死亡。如果可以灵敏的监测血浆中游离血红蛋白,早期诊断,一定可以降低该病的死亡率。

40.移植后血栓相关性微血管病(ta-tma)也是一种血管内溶血,这种疾病早期症状极为隐匿,现有的诊断标准包括血小板减少,贫血,血肌酐升高,高血压,外周血破碎红细胞,黄疸,乳酸脱氢酶升高七条中的五条符合keyi诊断。但该病早期发现非常困难,外周血破碎红细胞主观性强,阳性率低,很难作为早期诊断的金标准。如果采用游离血红蛋白可以在早期发现红细胞的破坏,临床及时干预,可以极大的降低ta-tma的死亡率。

41.阵发性睡眠性血红蛋白尿是一种隐匿性的溶血性疾病,有的病人早期没有症状,等到溶血发展到一定阶段才去就医,不得不进行输血治疗。该病的诊断依赖于血管内溶血的确诊及红细胞表面cd55和cd59的缺失。限于目前血管内溶血检测方法的局限性,该病目前诊断需极大的依赖于流式细胞术法检测红细胞表面的cd55和cd59。如果血浆游离血红蛋白的试剂盒有相当的稳定性及可及性,该病的诊断时间会前移,从而早期干预进行造血干细胞移植的规划,极大的降低医疗负担。

42.蚕豆病和其他一些血管内溶血的疾病都可以使用游离血红蛋白检测的方法进一步明确诊断。

43.此外,该试剂盒的推广应用还可以用于溶血性贫血的鉴别诊断,对于一些血管外溶血的疾病,如自身免疫性溶血性贫血其游离血红蛋检测为阴性,从而可以避免临床误诊。

44.3.上机检测。

45.下面结合实验对本发明的技术效果作详细的描述。

46.显色剂tmb作为过氧化酶的新底物,在酶免疫分析法(eia)和酶联免疫吸附检验法(elisa)中获得了广泛的应用。tmb与传统的色原试剂联苯胺、邻联甲苯胺及邻苯二胺等相比较,tmb具有检测灵敏度高、稳定性好等优点,而且使用安全。经动物试验和ames细菌自动变异性试验结果表明,tmb为非致癌物和非致突变物。目前tmb已在逐步取代强致癌物联苯

胺和其他致癌性的联苯胺衍生物,应用于临床化验、法医检验、刑事侦破及环境监测等领域。

47.近期,四川大学吴鹏教授课题组报道了联苯胺类底物的化学性质与显色反应的分析性能之间的关联。该体系选择了九种具有不同特性(不同取代基和不同取代数)的联苯胺衍生物,并用四个典型的tmb生色系统(hrp,纳米酶,dnazyme,光敏氧化方案)进行了研究。在现有联苯胺底物用于过氧化物酶的测定中,tmb表现出最高的灵敏度,更好的有色产物色纯度和合理的氧化产物稳定性。与tmb以外的两种四取代的联苯胺衍生物进行比较,tmb的性能(灵敏度,色纯度和有色产物的稳定性)具有很大优势,在比色测定中证实了其“选定底物”的状态。相关成果以“the rationale of 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine(tmb)as the chromogenic substrate in colorimetric analysis”为题发表在国际分析化学权威杂志analytical chemistry上(doi:10.1021/acs.analchem.0c02149)。

48.图2中(a)为邻甲联苯胺,(b)为tmb,tmb无致癌和致突变风险。

49.以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1