热电阻的温度补偿系统的制作方法

1.本实用新型属于信号处理领域,具体涉及热电阻的温度补偿系统。

背景技术:

2.热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数,实际工作中由于传感器的工作环境温度变化较大,又由于温度变化引起的热输出较大,导致传感器的实际输出与理论输出存在误差,同时温度变化也影响零点和灵敏度值的大小,继而影响到传感器的静态特性,所以必须采取措施以减少或消除温度变化带来的影响,即必须进行温度补偿。

3.现有的温度补偿方法为桥路补偿法,是通过设定温度变化值,进而根据变化值的范围进行调节,使其与传感器零点输出随温度值相抵消,但桥路补偿法会在某些测试条件下,温度场梯度较大,温度补偿难易处于相同的温度环境中,使实际检测的温度与输出的温度不一致,进而温度变化的不同导致电阻变化也不同,造成温度控制的偏差现象。

技术实现要素:

4.实用新型目的:提供热电阻的温度补偿系统,以解决现有技术存在的上述问题。

5.技术方案:热电阻的温度补偿系统,包括:

6.温补单元;

7.电连接所述温补单元的振荡单元;

8.电连接所述振荡单元的供电单元;

9.电连接所述温补单元的温控单元;

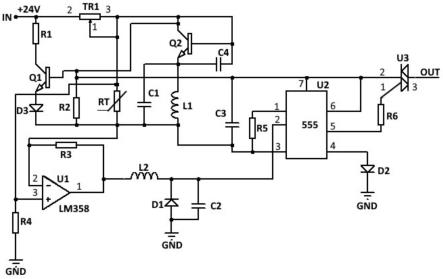

10.电连接所述温补单元的调节单元;

11.电连接所述调节单元的保护单元;

12.所述温补单元包括热电阻rt、电容c1、电感l1、三极管q2和电容c4,其中,所述热电阻rt一端分别与电容c1一端和电感l1一端连接;所述电感l1另一端分别与电容c1另一端、三极管q2发射极端和电容c4一端连接;所述电容c4另一端分别与三极管q2基极端和三极管q2集电极端连接。

13.在进一步的实施例中,所述振荡单元包括电阻r2、三极管q1和二极管d3,其中,所述三极管q1基极端分别与电阻r2一端和三极管q2基极端连接;所述三极管q1发射极端与二极管d3正极端连接;所述二极管d3负极端分别与电阻r2另一端和热电阻rt一端连接。

14.在进一步的实施例中,所述供电单元包括电阻r1和可变电阻tr1,其中,所述电阻r1一端分别与输入电源+24v和可变电阻tr1的2号引脚连接;所述电阻r1另一端与三极管q1集电极端连接;所述可变电阻tr1的3号引脚和2号引脚分别与热电阻rt另一端和三极管q2集电极端连接。

15.在进一步的实施例中,所述温控单元包括电阻r5、电容c3、控制器u2、电阻r6、二极管d2和双向硅u3,其中,所述电容c3一端分别与双向硅u3的2号引脚、控制器u2的7号引脚和

6号引脚连接;所述电容c3另一端分别与电感l1一端、电阻r5一端和控制器u2的3号引脚连接;所述电阻r5另一端与控制器u2的1号引脚连接;所述控制器u2的5号引脚与电阻r6一端连接;所述电阻r6另一端与双向硅u3的1号引脚连接;所述双向硅u3的3号引脚与输出端out连接。

16.在进一步的实施例中,所述调节单元包括电阻r4、电阻r3、放大器u1和电感l2,其中,所述电阻r4一端分别与放大器u1的3号引脚和热电阻rt另一端连接;所述电阻r4另一端与地线gnd连接;所述放大器u1的2号引脚分别与电阻r3一端和热电阻rt一端连接;所述放大器u1的1号引脚分别与电感l2一端和电阻r3另一端连接;所述电感l2另一端与控制器u2的2号引脚连接。

17.在进一步的实施例中,所述保护单元包括二极管d1和电容c2,其中,所述二极管d1负极端分别与电感l2另一端和电容c2一端连接;所述二极管d1正极端分别与电容c2另一端和地线gnd连接。

18.在进一步的实施例中,所述三极管q1和三极管q2型号均为npn;所述比较器u1型号为lm358;所述控制器u2型号为555;所述双向硅u3型号为双向可控硅。

19.有益效果:本实用新型涉及热电阻的温度补偿系统,通过热电阻rt采集被测传感器周围的环境温度,通过放大器u1将被测传感器采集的信号进行放大,并反馈至控制器u2,控制器u2电复位后首先对被测传感器的连接状态进行检测,以确定被测传感器是否正常连接,若连接不正常双向硅u3不导通,若连接正常则控制器u2发送导通指令,三极管q2通过热电阻rt的温度变换预先处理温度偏差,减少温度变化对传感器的影响,在将热电阻rt的温度保持在预先设定值,电阻r5调节控制器u2稳定性,并与温度变动范围的滞后宽度,进而获得温度补偿的最佳值,准确控制双向硅u3的通断。

附图说明

20.图1为本实用新型的电路分布图。

具体实施方式

21.热电阻的温度补偿系统,包括:

22.温补单元,

23.所述温补单元包括热电阻rt、电容c1、电感l1、三极管q2和电容c4。

24.所述温补单元中所述热电阻rt一端分别与电容c1一端和电感l1一端连接;所述电感l1另一端分别与电容c1另一端、三极管q2发射极端和电容c4一端连接;所述电容c4另一端分别与三极管q2基极端和三极管q2集电极端连接。

25.电连接所述温补单元的振荡单元;

26.所述振荡单元包括电阻r2、三极管q1和二极管d3,其中,所述三极管q1基极端分别与电阻r2一端和三极管q2基极端连接;所述三极管q1发射极端与二极管d3正极端连接;所述二极管d3负极端分别与电阻r2另一端和热电阻rt一端连接。

27.电连接所述振荡单元的供电单元;

28.所述供电单元包括电阻r1和可变电阻tr1,其中,所述电阻r1一端分别与输入电源+24v和可变电阻tr1的2号引脚连接;所述电阻r1另一端与三极管q1集电极端连接;所述可

变电阻tr1的3号引脚和2号引脚分别与热电阻rt另一端和三极管q2集电极端连接。

29.电连接所述温补单元的温控单元;

30.所述温控单元包括电阻r5、电容c3、控制器u2、电阻r6、二极管d2和双向硅u3。

31.所述温控单元中所述电容c3一端分别与双向硅u3的2号引脚、控制器u2的7号引脚和6号引脚连接;所述电容c3另一端分别与电感l1一端、电阻r5一端和控制器u2的3号引脚连接;所述电阻r5另一端与控制器u2的1号引脚连接;所述控制器u2的5号引脚与电阻r6一端连接;所述电阻r6另一端与双向硅u3的1号引脚连接;所述双向硅u3的3号引脚与输出端out连接。

32.电连接所述温补单元的调节单元;

33.所述调节单元包括电阻r4、电阻r3、放大器u1和电感l2。

34.所述调节单元中所述电阻r4一端分别与放大器u1的3号引脚和热电阻rt另一端连接;所述电阻r4另一端与地线gnd连接;所述放大器u1的2号引脚分别与电阻r3一端和热电阻rt一端连接;所述放大器u1的1号引脚分别与电感l2一端和电阻r3另一端连接;所述电感l2另一端与控制器u2的2号引脚连接。

35.电连接所述调节单元的保护单元;

36.所述保护单元包括二极管d1和电容c2。

37.所述保护单元中所述二极管d1负极端分别与电感l2另一端和电容c2一端连接;所述二极管d1正极端分别与电容c2另一端和地线gnd连接。

38.工作原理说明:首先经电阻r1和可变电阻tr1的降压调整,三极管q1根据设定的电压值控制电压的导通路径,并控制热电阻rt的运行,三极管q2通过热电阻rt的温度变换预先处理温度偏差,减少温度变化对传感器的影响,在将热电阻rt的温度保持在预先设定值,电容c1和电容c4向三极管q2提供触发电压,进而提高三极管q2的响应,二极管d2限制传输方向,电感l1进行稳流调整,热电阻rt采集被测传感器周围的环境温度,通过放大器u1将被测传感器采集的信号进行放大,二极管d1和电容c2并联对放大电路进行反击穿保护,并将处理的信号反馈至控制器u2,控制器u2电复位后,对被测传感器的连接状态进行检测,以确定被测传感器是否正常连接,当连接不正常控制器u2不导通,此时双向硅u3不导通,当连接正常则控制器u2发送导通指令,电阻r5调节控制器u2稳定性,并与温度变动范围的滞后宽度,进而获得温度补偿的最佳值。

39.如上所述,尽管参照特定的优选实施例已经表示和表述了本实用新型,但其不得解释为对本实用新型自身的限制。在不脱离所附权利要求定义的本实用新型的精神和范围前提下,可对其在形式上和细节上做出各种变化。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1