单轴跟踪光伏传感器的制作方法

1.本实用新型涉及一种光伏发电设备,尤其涉及一种自动跟踪光伏发电设备中的太阳位置跟踪传感器。

背景技术:

2.光伏发电设备利用封装在光伏组件内的光伏电池片吸收太阳光辐射能转换为电能,其发电效率取决于光伏电池片所吸收到的太阳光辐射能量,在同一时间地点,光伏电池片所能吸收到的太阳光辐射能量取决于太阳光照射到光伏电池片的入射角度,当太阳光线与光伏电池片受光面之间垂直时,光伏电池片所能接收到的太阳能辐照量最大,发电效率也就最高。为了提高光伏发电设备的发电效率,需要采用可调支架及时调节光伏组件的安装角度以实现对太阳位置的跟踪,使光伏组件内光伏电池片的受光面尽可能与太阳光线垂直,其中较为便于实现的可调支架为单轴跟踪可调支架,可实现对太阳高低位置或左右位置的跟踪。为了能实现对太阳高低位置或左右位置的跟踪,需要配备太阳位置跟踪传感器以实时感知太阳的位置变化。太阳位置跟踪传感器大都采用光敏元件分设于遮光板两侧,安装后遮光板与光伏组件的受光面垂直,当一侧的光敏元件被遮光板遮挡住太阳光线而无法产生相应的电势时,说明光伏组件的受光面与太阳光线在高低方向或左右方向上未能保持垂直位置而需要进行光伏组件安装角度位置的调节。现有技术的这一太阳位置跟踪传感器能感知到太阳光线相对于光伏组件受光面法向的偏移,但精度不高,跟踪控制系统在调节过程中需要不断地采集光敏元件的信号,控制过程相对复杂。此外,太阳位置跟踪传感器需要与光伏组件保持正确的安装位置,故基本都是固定安装连接,但当光伏发电设备为移动式的、需要收纳便携时,太阳位置跟踪传感器亦需要便于拆卸、安装方便。此外,针对太阳高低位置与左右位置进行跟踪时,太阳位置跟踪传感器安装方向是不同的,要对太阳左右位置进行跟踪,太阳位置跟踪传感器中的遮光板须处于竖直方向,而在对太阳高低位置进行跟踪,太阳位置跟踪传感器中的遮光板须处于横向,要想同时具备适应高低位置跟踪或左右位置跟踪的安装要求且装、卸便捷,现有技术的太阳位置跟踪传感器安装方式尚不理想。

技术实现要素:

3.针对现有技术所存在的上述不足,本实用新型所要解决的技术问题是提供一种单轴跟踪光伏传感器,它能提高对太阳位置变化的感知精度,同时能便于安装拆卸且能满足既可以对太阳高低位置也可以对左右位置进行跟踪的安装要求。

4.为了解决上述技术问题,本实用新型的一种单轴跟踪光伏传感器,包括基板,在所述基板的中部设有与基板垂直的遮光板,该遮光板为矩形板,在基板上通过封装边框封装有一排呈条状的光伏电池片,各光伏电池片在遮光板两侧对称分布,光伏电池片的长度方向与遮光板平行,每一光伏电池片两端通过导流条与控制板电性连接;所述基板与连接卡座相连,该连接卡座包括卡座体,卡座体呈角尺型,基板连接在角尺型的卡座体的一边上,

在角尺型的卡座体两边的内侧均设有与光伏组件的组件边框相对应的组件卡槽,在卡座体的背面侧设有卡固块,卡固块插接固连于卡座体上,在卡固块上设有两卡固槽,两卡固槽分别与卡座体两边内侧相对,卡固槽的正面侧壁插入于对应的组件卡槽内。

5.在上述结构中,由于在所述基板的中部设有与基板垂直的遮光板,该遮光板为矩形板,在基板上通过封装边框封装有一排呈条状的光伏电池片,各光伏电池片在遮光板两侧对称分布,光伏电池片的长度方向与遮光板平行,每一光伏电池片两端通过导流条与控制板电性连接,则每一呈条状的光伏电池片均可在太阳光照射下产生电能,当太阳光线与遮光板平行时,各光伏电池片均可接受到太阳光辐照而产生电能,而当太阳光线与遮光板不平行时,则必然有一侧的一块或多块光伏电池片被遮光板遮挡而无法产生电能,控制板可以识别各光伏电池片所产生电能的状况,从而判断出太阳位置偏向基板上遮光板的哪一侧,且能根据被遮光的光伏电池片的数量判断出太阳位置相对于遮光板的偏置程度,从而对太阳位置变化具有较高的感知精度,便于光伏发电设备的控制装置准确确定所需调节的光伏组件的位置角度而无需在调节过程中不断采集相关偏移信号。

6.又由于所述基板与连接卡座相连,该连接卡座包括卡座体,卡座体呈角尺型,基板连接在角尺型的卡座体的一边上,在角尺型的卡座体两边的内侧均设有与光伏组件的组件边框相对应的组件卡槽,在卡座体的背面侧设有卡固块,卡固块插接固连于卡座体上,在卡固块上设有两卡固槽,两卡固槽分别与卡座体两边内侧相对,卡固槽的正面侧壁插入于对应的组件卡槽内,则基板可以通过连接卡座卡插安装于光伏组件上边框的角部,光伏组件的边框角部插接于角尺型的卡座体两边内侧的组件卡槽中,再通过卡固块与卡座体插接,将卡固块上两卡固槽的正面侧壁插入于对应的组件卡槽内,使得角部两边组件边框背侧的折边及组件卡槽的背侧侧壁卡插于对应的卡固槽内,从而使连接卡座与组件边框通过插接于卡座体的卡固块固定连接,在需要拆卸时,只需将卡固块拔出即可,安装拆卸非常方便;此外,基板连接在角尺型的卡座体的一边上,通过连接卡座在光伏组件左右不同角部的连接,即可以改变基板的安装位置,当连接卡座从光伏组件上组件边框的一角部改为连接到组件边框相邻的另一角部时,基板上的遮光板将在横向与竖直方向之间作出改变,从而可以在对太阳高低位置跟踪与对太阳位置左右位置跟踪之间作出切换,满足既可以对太阳高低位置也可以对左右位置进行跟踪的安装要求。

7.本实用新型的一种优选实施方式,所述光伏电池片通过外层的玻璃面板、中间的两层eva及内层的背板封装并固连在基板上,光伏电池片位于两层eva之间。采用该实施方式,能保证光伏电池片正常工作,使用寿命长。

8.本实用新型的另一种优选实施方式,所述封装边框横截面呈u型,所述基板及玻璃面板、eva及背板卡插于封装边框的u型槽内。采用该实施方式,能保证通过玻璃面板、eva膜及背板所封装的光伏电池片与基板之间连接稳定可靠。

9.本实用新型的又一种优选实施方式,在所述遮光板的每一侧分布有三至五片光伏电池片。采用该实施方式,可以满足提高对太阳位置变化感知精度的要求。

10.本实用新型进一步的优选实施方式,所述控制板位于基板背面。采用该实施方式,控制板与光伏电池片连接路径最短,便于光伏电池片所产生电能变化的信号传递。

11.本实用新型另一进一步的优选实施方式,所述卡固块与卡座体的插接方向平行于角尺型的卡座体两边夹角的角平分线。采用该实施方式,能保证卡固块上的两卡固槽同时

将连接卡座与光伏组件角部的两边组件边框卡固连接。

12.本实用新型又一进一步的优选实施方式,在所述卡座体的背面侧设有卡固块插接卡槽,卡固块通过卡固块插接卡槽插接固连于卡座体上。采用该实施方式,可以保证卡固块与卡座体之间连接可靠。

13.本实用新型更进一步的优选实施方式,在所述卡固块上设有弹性卡爪,卡固块通过弹性卡爪与卡固块插接卡槽插接固连。采用该实施方式,通过弹性卡爪与卡固块插接卡槽相插接,卡固块的插接与拆卸均非常方便,且弹性卡爪插入卡固块插接卡槽后,卡爪头部的倒钩可以保证卡固块与卡座体之间固连。

附图说明

14.下面结合附图和具体实施例对本实用新型单轴跟踪光伏传感器作进一步的详细说明。

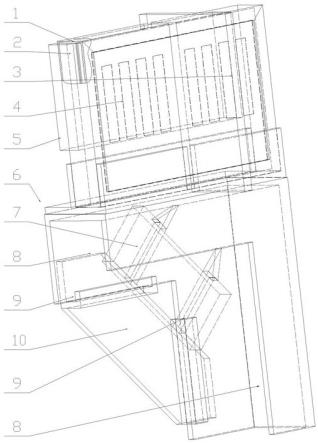

15.图1是本实用新型单轴跟踪光伏传感器一种具体实施方式的结构示意图;

16.图2是图1所示结构的正面视图;

17.图3是图2所示结构的左侧视图;

18.图4是图3的左侧视图。

19.图中:1-封装边框、2-基板、3-遮光板、4-光伏电池片、5-控制板、6-连接卡座、7-卡座体、8-组件卡槽、9-卡固槽、10-卡固块、11-卡固块插接卡槽、12-弹性卡爪。

具体实施方式

20.在图1和图2所示的单轴跟踪光伏传感器中,基板2为一长方形的板件,在基板2的中部设有与基板2垂直的遮光板3,该遮光板3为矩形板,在基板2上通过封装边框1封装有一排呈条状的光伏电池片4,光伏电池片4通过外层的玻璃面板、中间的两层eva及内层的背板封装并固连在基板2上,光伏电池片4位于两层eva之间,光伏电池片4与遮光板3同处于基板2的正面,在遮光板3的每一侧优选分布有三至五片光伏电池片4,各光伏电池片4在遮光板3两侧对称分布,光伏电池片4的长度方向与遮光板3平行,每一光伏电池片4两端通过各自对应的穿过基板2的铜质薄片条状导流条与控制板5电性连接,控制板5位于基板2背面。

21.基板2与连接卡座6相连,参见图3和图4,连接卡座6包括卡座体7,卡座体7呈角尺型,基板2通过螺钉或铆钉连接在角尺型的卡座体7的一边上,遮光板3与该边垂直,当然,遮光板3与该边平行,在角尺型的卡座体7两边的内侧均设有与光伏组件的组件边框相对应的组件卡槽8,光伏组件角部的组件边框插接于组件卡槽8内,这样使得连接卡座6通过此组件卡槽8卡接于光伏组件上组件边框的角部,基板2的正面与光伏组件的正面平行;在卡座体7的背面侧设有卡固块10,卡固块10插接固连于卡座体7上,作为优选实施方式,卡固块10与卡座体7的插接方向平行于角尺型的卡座体7两边夹角的角平分线,在卡座体7的背面侧设有卡固块插接卡槽11,在卡固块10上设有两弹性卡爪12,弹性卡爪12的外端设有倒钩,卡固块10通过弹性卡爪12与卡固块插接卡槽11插接固连,这样使得卡固块10通过卡固块插接卡槽11插接固连于卡座体7上;在卡固块10上设有两卡固槽9,两卡固槽9分别与卡座体7两边内侧相对,卡固槽9的正面侧壁插入于对应的组件卡槽8内,光伏组件角部两边组件边框背面侧的折边及组件卡槽8的背面侧的侧壁卡插于对应的卡固槽9内,从而使连接卡座6与组

件边框通过卡固块10插接于卡座体7上的卡固块插接卡槽11内来固定连接,拔出并拆下卡固块10即可方便地使连接卡座6从光伏组件上拆下,整个跟踪传感器也就得以方便地装卸。

22.以上仅列举了本实用新型的一些优选实施方式,但本实用新型并不局限于此,还可以作出许多的改进和变换。只要是在本实用新型基本原理基础上所作出的改进与变换,均应视为落入本实用新型的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1