一种可控漏缝宽度和双缝间距的漏水漏砂演化实验设备

1.本实用新型涉及岩土工程技术领域,尤其涉及一种可控漏缝宽度和双缝间距的漏水漏砂演化实验设备。

背景技术:

2.在许多地下工程如深基坑开挖,地铁盾构隧道和地下管线中,经常发生漏水和漏水漏砂灾害,导致地面出现了大量的沉降,进而产生巨大的塌陷坑,这对城市的安全建设造成了很大的威胁。为此,许多相关研究方向的学者也对应进行了大量的工作。大量研究表明,由于地铁盾构隧道衬砌之间搭接不平,基坑支护结构出现止水缺陷和地下管线老化出现渗漏现象,缺陷处将会出现应力集中,原先处于平衡的应力场和渗流场将发生改变。由于砂土具有无粘聚力、稳定性差和透水性强等特点,当地下水位漫过缺陷所存在的位置时,地下水作为无限体,其水压极大,将会携带着大量的颗粒迅速从缺陷中涌出,形成漏水漏砂现象。当引起富水砂层、粉土层等地层流失后,地层内部将会逐渐形成空腔,由于其上覆地层和路面结构存在一定的结构稳定性,使得地表以下的内部空腔难以被发现。随着车辆等外荷载作用,将发生地面突然塌陷沉降,这也是路面之所以沉降和地面之所以塌陷等一连串问题的原因所在。

3.对于路面沉降以及地面塌陷的研究,目前多是用工程案例分析或者进行室内试验模拟手段来研究。近来研究多是针对地下工程出现单个止水缺陷所引发的漏水漏砂灾害,对于双止水缺陷及其性状(例如双漏缝及其宽度和双缝间距)对漏水漏砂的影响的研究还很有限。目前来说,和地下工程中发生漏水漏砂灾害的研究可分为三大类型,第一种是有关基坑工程中漏水漏砂灾害的研究,此类研究主要模拟深基坑开挖中,基坑侧面支护结构出现止水缺陷导致漏水漏砂的发生,其实验装置一般设计为水流从上面及左面流向右面支护板的缺陷口,通过更换支护板来达到变换止水缺陷性状的目的,但其模拟的情况仅局限在地下工程中基坑开挖范围内,并且关于双止水缺陷的情况也很少涉及;第二种是有关地铁盾构隧道工程中漏水漏砂的研究,若考虑止水缺陷位置的影响,其实验装置一般会模拟隧道的全貌,通过转动管道模拟止水缺陷出现在隧道不同位置,若假设缺陷位置在隧道正上方,研究缺陷性状的影响,其实验装置一般会简化掉隧道,呈长方体,仅模拟缺陷上方土体,这类装置也并未考虑到隧道出现双止水缺陷(漏口或漏缝)的情况,且改变缺陷性状的方法只有更换底板,十分繁琐;第三种是有关地下管线老化引发漏水漏砂灾害的研究,其老化一般出现在正上方,故装置简化方式与隧道相仿,但其研究主要集中在单管线渗漏,对于双管线(双止水缺陷)渗漏的情况还有待完善。以上试验的研究,多次指出漏水漏砂灾害易发生在各地下工程中,且漏水漏砂演化是一个复杂的问题,需要考虑到土体性质,水流条件,止水缺陷条件等多个因素,并认为砂土渗漏后,由于渗透系数增加,加快液体流动,从而带出更多的土颗粒,是一个恶化耦合过程。到目前为止,关于研究双止水缺陷及其性状对地下工程漏水漏砂影响的研究工作还很少,关于砂土渗漏机理问题还没有被有效的解决,大部分科研人员仍然停留在研究单止水缺陷条件下土壤性质、水流条件及破损口条件对地下工程

漏水漏砂的影响,关于研究双止水缺陷及其性状与漏水漏砂关系的试验及其技术方案比较单一,缺少系统性、综合性;

4.本实用新型正是基于以上情况下,与现有的模拟地下工程漏水漏砂试验不同,在考虑止水缺陷均位于地下设施正上方且止水缺陷形状为漏缝的条件下,设计了一种全新的可控漏缝宽度和双缝间距的双缝漏水漏砂演化实验设备,将模型底板分为三块并插入前后板挖出的沟槽中,通过控制底板中间板的长度及板与板间的距离来控制双缝间的距离及漏缝的宽度,在砂土饱和后将漏缝打开,监测记录漏水漏砂量以及土体沉降变形情况,来模拟在不同漏缝宽度和不同双缝间距的双缝漏水漏砂模型试验,监测不同漏缝宽度和不同双缝间距条件下漏水漏砂量以及沉降变形的情况,进而深入探究各参数在渗漏过程中的变化机理和变化原因,提出相应预防漏水漏砂灾害的措施,为城市建设预防隧道渗漏灾害提供实验依据。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种可控漏缝宽度和双缝间距的漏水漏砂演化实验设备,底板分为三块并插入前后板挖出的沟槽中,通过改变底板中间板的长度及板与板间的距离来模拟不同双缝间距及漏缝宽度下的地下工程漏水漏砂的情况。实验中土体开始渗漏后,整个装置透明可视化,可以观察到土体整体的扰动以及土体沉降变形的情况,并有利于记录试验过程中的漏水量、漏砂量和渗漏时间等参数的变化,从而能够根据所得参数来分析试验现象的产生原因以及与各个参数之间的关联关系,从而为建立适当的模型以预测双止水缺陷下的地表沉降曲线奠定了坚实的基础,对岩土工程中涉及有关水土流失的研究、工程建设中预防土体漏水漏砂造成的危害、减少工程和非工程事故的产生等方面均有着积极的指导意义。

6.为了实现本实用新型的目的,本实用新型采用的技术方案为:

7.本实用新型公开了一种可控漏缝宽度和双缝间距的漏水漏砂演化实验设备,包括水箱、降水装置、滤网、漏水漏砂发生装置、堵塞装置、型钢支架、测量装置、拍摄装置和收集装置,所述漏水漏砂发生装置为由前板、后板、侧板和底板组成的顶部开口的中空方形结构,所述底板两侧设有漏缝,所述漏水漏砂发生装置内填充有砂土;所述漏水漏砂发生装置设置于所述型钢支架上,所述型钢支架的下方设有用于堵塞所述漏缝的堵塞装置,所述漏缝的下方设有收集装置;所述漏水漏砂发生装置的顶部开口处设有所述滤网,所述滤网的上方设有所述水箱和降水装置;所述测量装置设置于所述前板的外壁一侧;所述拍摄装置设置于所述漏水漏砂发生装置的外侧;

8.所述底板由中间底板和两块侧底板组成,所述中间底板的两端与所述侧底板的内端之间设有所述漏缝;所述前板和后板内壁下方设有用于所述底板插入的滑槽。

9.所述降水装置包括进水管、阀门、浮子流量计和伞状降水器,所述进水管呈l形结构,其顶端与所述水箱的底部相连,其底端与所述伞状降水器相连,所述伞状降水器呈截面宽度由上端至下端逐渐增大的锥形结构,所述进水管上设有浮水流量计和水阀阀门,所述水阀阀门设置于靠近所述水箱的一侧。

10.所述前板的侧壁上方设有若干呈方形的细条型漏口。

11.所述漏水漏砂发生装置的内腔中等间隔设有若干层砂土,相邻所述砂土之间铺设

有一层彩砂。

12.所述堵塞装置大致呈“y”形结构,其底端放置于地面上,其两侧顶端连接有用于堵塞所述漏缝的圆柱形软木塞。

13.所述测量装置为设置于所述前板前壁外侧右端的刻度线,所述刻度线的零刻度与所述底板的上表面齐平。

14.所述拍摄装置包括照相机和高清摄像机,所述照相机设置于所述漏水漏砂发生装置的上方,所述高清摄像机设置于所述漏水漏砂发生装置的一侧。

15.所述型钢支架呈底部四个角设有支撑杆的方形结构,所述收集装置呈中空顶部开口的方形结构,其放置于所述型钢支架的下方两侧。

16.本实用新型的有益效果在于:

17.1.本实用新型底板分为三块并插入前后板挖出的沟槽中,通过改变底板中间板的长度及板与板间的距离来模拟不同双缝间距及漏缝宽度下的地下工程漏水漏砂的情况。实验中土体开始渗漏后,整个装置透明可视化,可以观察到土体整体的扰动以及土体沉降变形的情况,并有利于记录试验过程中的漏水量、漏砂量和渗漏时间等参数的变化,从而能够根据所得参数来分析试验现象的产生原因以及与各个参数之间的关联关系,从而为建立适当的模型以预测双止水缺陷下的地表沉降曲线奠定了坚实的基础,对岩土工程中涉及有关水土流失的研究、工程建设中预防土体漏水漏砂造成的危害、减少工程和非工程事故的产生等方面均有着积极的指导意义。

18.2.本实用新型通过阀门和浮子流量计和溢水孔可以控制水流速度和水位高度。

19.3.本实用新型通过伞状降水器和滤网可以使水均匀的洒在砂土上,减少因为降水对土体造成的影响,在砂土渗漏过程中通过伞状降水器和滤网降水,也使得各个位置的水流比较平缓。

20.4.本实用新型通过设计的堵塞装置堵塞漏水漏砂发生装置下的漏缝可以使得砂土饱和后再开始饱和砂土的渗漏试验,可以控制试验开始的时间,并且可以使两个漏缝几乎同时渗漏,减少渗漏不同步造成的误差。

21.5.本实用新型通过简单的移动插入式底板,改变中间底板的长度及中间底板与侧底板之间的距离来实现双缝间距及漏缝宽度的改变。

22.6.本实用新型通过收集装置可以在达到规定时间后通过简单的移动开始在其下一份装载,不用拿取新的容器来替换,简单易操作,且底部相连实现同步移动。

23.7.本实用新型通过在漏水漏砂发生装置其前方安置一台摄像机,能够获得整个试验过程的大小合适且最为清楚的试验视频。

24.8.本实用新型的试验装置由有机玻璃板制成,可以承受较大的力而不失去稳定性,且在所述试验装置的漏水漏砂发生装置外表面沿竖向设有刻度线,有利于观测漏水漏砂发生装置中水位的高度及漏水漏砂发生装置中土体的高度及沉降变化情况。

25.9.本本实用新型结构简单,易于制作,操作方便。

附图说明

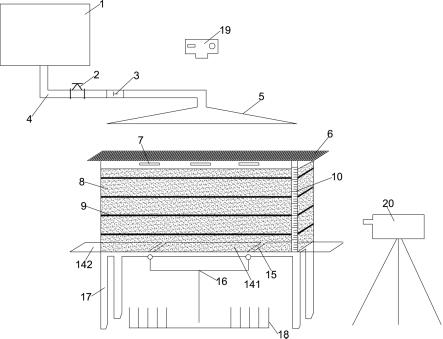

26.图1为本实用新型的结构示意图;

27.图2为本实用新型的部分结构左视图。

28.图中:1.水箱;2.阀门;3.浮子流量器;4.进水管;5.伞状降水器;6.滤网;7.细条型漏口;8.砂土;9.彩砂;10.测量装置;11.前板;12.后板;13.侧板;14.底板;15.漏缝;16.堵塞装置;17.型钢支架;18.收集装置;19.照相机;20.高清摄像机;21.滑槽;141.中间底板;142.侧底板。

具体实施方式

29.下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明:

30.参见图1-2。

31.本实用新型公开了一种可控漏缝宽度和双缝间距的漏水漏砂演化实验设备,包括水箱1、降水装置、滤网6、漏水漏砂发生装置、堵塞装置16、型钢支架17、测量装置10、拍摄装置和收集装置18,所述漏水漏砂发生装置为由前板11、后板12、侧板13和底板14组成的顶部开口的中空方形结构,所述底板14两侧设有漏缝15,所述漏水漏砂发生装置内填充有砂土8;所述漏水漏砂发生装置设置于所述型钢支架17上,所述型钢支架17的下方设有用于堵塞所述漏缝15的堵塞装置16,所述漏缝15的下方设有收集装置18;所述漏水漏砂发生装置的顶部开口处设有所述滤网6,所述滤网6的上方设有所述水箱1和降水装置;所述测量装置10设置于所述前板11的外壁一侧;所述拍摄装置设置于所述漏水漏砂发生装置的外侧,所述降水装置包括进水管4、阀门2、浮子流量计3和伞状降水器5,所述进水管4呈l形结构,其顶端与所述水箱1的底部相连,其底端与所述伞状降水器5相连,所述伞状降水器5呈截面宽度由上端至下端逐渐增大的锥形结构,所述进水管4上设有浮水流量计3和水阀阀门2,所述水阀阀门2设置于靠近所述水箱1的正前方。

32.所述底板14由中间底板141和两块侧底板142组成,所述中间底板141的两端与所述侧底板142的内端之间设有所述漏缝15;所述前板11和后板12内壁下方设有用于所述底板14插入的滑槽21,本实验将模型底板14分为三块并插入前、后板形成的滑槽21中,通过改变中间底板141的长度以及中间底板141与侧底板142之间的漏缝宽度来模拟不同双缝间距及漏缝宽度下的地下工程漏水漏砂的情况。实验中土体开始渗漏后,整个装置透明可视化,可以观察到土体整体的扰动以及土体沉降变形的情况,并有利于记录试验过程中的漏水量、漏砂量和渗漏时间等参数的变化,从而能够根据所得参数来分析试验现象的产生原因以及与各个参数之间的关联关系,从而为建立适当的模型以预测双止水缺陷下的地表沉降曲线奠定了坚实的基础,对岩土工程中涉及有关水土流失的研究、工程建设中预防土体漏水漏砂造成的危害、减少工程和非工程事故的产生等方面均有着积极的指导意义。

33.所述前板11的侧壁上方设有若干呈方形的细条型漏口7,用以保持水位高度。

34.所述漏水漏砂发生装置的内腔中等间隔设有若干层砂土8,相邻所述砂土8之间铺设有一层彩砂9,用以更好的有层次的观察砂土的渗漏现象。

35.所述堵塞装置16大致呈“y”形结构,其底端放置于地面上,其两侧顶端连接有用于堵塞所述漏缝15的圆柱形软木塞,可以控制试验开始的时间,并且可以使两个漏缝15几乎同时渗漏,减少渗漏不同步造成的误差。

36.所述测量装置10为设置于所述前板11前壁外侧右端的刻度线,所述刻度线的零刻度与所述底板14的上表面齐平,有利于观测漏水漏砂发生装置中水位的高度及漏水漏砂发生装置中土体的高度及沉降变化情况。

37.所述拍摄装置包括照相机19和高清摄像机20,所述照相机19设置于所述漏水漏砂发生装置的上方,所述高清摄像机20设置于所述漏水漏砂发生装置的一侧,能够获得整个试验过程的大小合适且最为清楚的试验视频。

38.所述型钢支架17呈底部四个角设有支撑杆的方形结构,所述收集装置18呈中空顶部开口的方形结构,其放置于所述型钢支架17的下方两侧。

39.实施例:

40.本实施例的双缝漏水漏砂实验装置可用于观测漏水漏砂过程中整体土体的扰动以及整体土体沉降变形的情况,检测饱和砂土在不同双缝间距及不同缝宽条件下的漏水量、漏砂量、渗漏时间以及土拱形成的时间,具体试验方法如下:

41.1、关闭进水管4中的阀门2,将型钢支架17放在地上,将漏水漏砂发生装置的底板14依次插入,使得25cm长的中间底板141位于正中间,20cm长的左右两块侧底板142的内端与中间底板141的两端相隔6mm,用以形成25cm的双缝间距和6mm的漏缝15宽度,用玻璃胶将连接处固定,以防出现漏水和松动现象。将漏水漏砂发生装置搭在型钢支架17上,漏缝15用堵塞装置16堵塞好,将收集装置18放在漏水漏砂发生装置正下方,然后在前板11的正面外表面沿竖向贴上刻度线,用以观察砂土8装填的高度,在其正前方适当距离安置好800w的高清摄像机20,调整高度使其能将实验现象完美录下,开始下一步骤。

42.2、开始砂土8装填阶段,在漏水漏砂发生装置中每隔6cm分层装填根据试验方案配置好的一定颗粒级配的干砂土,并将其锤密实,装填每一层砂土后撒上一层薄薄的彩砂9用以更好的有层次的观察砂土8的渗漏现象,砂土8装填过多可用小铲子捞出,直至砂土8分层装填到指定高度如26cm,在漏水漏砂发生装置顶部放置一层滤网6,进行下一步骤。

43.3、将伞状降水器5与进水管4连接,安排一位工作人员将伞状降水器5固定在漏水漏砂发生装置上方。

44.4、在试验进行前,缓慢打开阀门2,使水位达到选定好试验所需的水位高度如28cm,放置一段时间至砂土8饱和。

45.5、试验开始,将800w的高清摄像机20打开,开始拍摄,将堵塞装置16迅速移开使双漏缝15同时渗漏,同时调整阀门2,使水位高度维持恒定,每隔10s移动收集装置18,用以获得相同时间间隔内双缝的漏砂量。

46.6、当漏水漏砂发生装置双漏缝几乎不渗漏出砂土,只有大量水时,将收集装置18移开,关闭阀门2,移走伞状降水器5,静置一段时间,使得漏水漏砂发生装置里的水全部漏完。

47.7、把照相机19安置在漏水漏砂发生装置正上方,高度合适,调好相机焦距后,以便于相机能够拍得大小合适且最为清楚的试验照片,然后将相机左右移动以拍取所需部位的照片。

48.8、摄像机19拍摄时间,摄像机20摆放位置,拍照位置等的调整依据具体试验方案而定。

49.以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等同变换或直接或间接运用在相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1