一种用于建筑日照的测量装置的制作方法

1.本实用新型属于建筑测量工具技术领域,尤其涉及一种用于建筑日照的测量装置。

背景技术:

2.近年来,我国国民经济尤其是大中城市经济水平快速提高,城市建设步伐加快,城市居民生活水平日益改善,对居住条件的要求进一步提高,以前不太受重视的住宅日照采光问题也逐渐成为广大城市居民关注的焦点。由于以往在建筑物规划及设计过程中对此重视不够,使得最近几年由此引起的矛盾甚至导致出现法律纠纷的现象时常见诸报端。全国许多城市规划部门己经对此高度重视,对审批的建筑物与周围己建建筑和待建建筑自身进行科学、准确的日照分析已逐渐纳入城市规划管理部门的日常工作。要做到日照分析结果的科学、准确,必须有相关建筑物精确的平面位置、楼顶高度、窗户长度等具体数据。要获取这些数据就必须对拟进行日照分析所涉及的己有建筑物现状进行准确测量,对日照分析所涉及的已建建筑物进行实地测量从而为日照分析工作提供可靠资料已成为城市测绘单位一项新的工作内容。建筑物与建筑物之间的水平距离数据尤为重要,现有的测距仪在进行距离测量时,由于其自身或外在因素会使得测距仪所测得的数据与实际数据之间存在一定误差,实践中研究发现,导致误差最大的因素就是测距仪在工作时没有处于水平放置状态,导致其发射的射线或声波并非沿水平传播,最终导致所测得的数据大于实际数据,不能够做到精确测量。

技术实现要素:

3.针对现有技术不足,本实用新型的目的在于提供一种用于建筑日照的测量装置,用以解决背景技术中提出的技术问题。

4.本实用新型提供如下技术方案:

5.一种用于建筑日照的测量装置,包括底座,所述底座的下端面前侧设置有第一支撑腿,所述底座的下端面后侧设置有第二支撑腿,所述第一支撑腿的上端通过第一高度调节组件与底座连接,所述第二支撑腿的上端通过第二高度调节组件与底座连接,所述第二高度调节组件包括第二调节腔,所述第二调节腔位于底座的后端内部,所述第二调节腔内竖直设置有第二螺纹杆,所述第二螺纹杆的下端贯穿第二调节腔的下侧内壁向下延伸与第二支撑腿的上端连接,所述第二调节腔内设置有与第二螺纹杆适配的第二调节螺母。

6.优选的,所述第二调节螺母的外侧面同轴设置有第二轴承,所述第二轴承的外圈与第二调节腔的内壁连接,所述第二调节螺母的下端面同轴设置有第二套筒,所述第二套筒的下端外侧同轴设置有第二调节轮。

7.优选的,所述底座的后侧面位于第二调节轮处设置有第二开口,所述第二开口呈矩形,且所述第二开口与第二调节腔连通,所述第二调节轮的后侧经第二开口位于底座的后方。

8.优选的,所述第二螺纹杆的上端贯穿第二调节腔的上侧内壁向上延伸一定长度,所述第二螺纹杆位于底座上方的部分设置有限位组件,所述限位组件包括与第二螺纹杆适配的限位螺母。

9.优选的,所述第一支撑腿、第二支撑腿的上端分别设置导向组件,所述导向组件包括导向杆,所述导向杆的上端贯穿底座的上下两侧面延伸至底座的上方,所述底座位于每个导向杆的贯穿处均分别设置有导向孔。所述导向杆的下端分别竖直设置在第一支撑腿、第二支撑腿的上端面上,所述导向杆与导向孔同轴设置,且导向杆的外直径小于导向孔的内直径。

10.优选的,每个所述导向组件中均设置有四个导向杆,四个所述导向杆呈口字型均匀分布。

11.优选的,所述第一支撑腿设置有一个,所述第一支撑腿位于底座的下侧面前端的中部位置,所述第二支撑腿设置有两个,两个所述第二支撑腿位于分别底座下侧面后端的左右两侧,所述第一支撑腿与两个第二支撑腿之间呈品字型分布。

12.优选的,所述第一高度调节组件的结构和第二高度调节组件结构相同,即所述第一高度调节组件包括第一调节腔,所述第一调节腔位于底座的前端内部,所述第一调节腔内竖直设置有第一螺纹杆,所述第一螺纹杆的下端贯穿第一调节腔的下侧内壁向下延伸与第一支撑腿的上端连接,所述第一调节腔内设置有与第一螺纹杆适配的第一螺母,所述第一螺母的外侧面同轴设置有第一轴承,所述第一轴承的外圈与第一调节腔的内壁连接,所述第一螺母的下端面同轴设置有第一套筒,所述第一套筒的下端外侧同轴设置有第一调节轮,所述底座的前侧面位于第一调节轮处设置有第一开口,所述第一开口呈矩形,且所述第一开口与第一调节腔连通,所述第一调节轮的前侧经第一开口位于底座的前方,所述第一螺纹杆的上端贯穿第一调节腔的上侧内壁向上延伸一定长度,所述第一螺纹杆位于底座上方的部分也设置有限位组件。

13.优选的,所述第二调节螺母的外侧同轴设置有第三调节轮,所述第一调节轮、第二调节轮、第三调节轮的侧面上分别均匀设置有多个防滑条纹。

14.优选的,所述第一支撑腿、第二支撑腿均呈圆盘状,且所述第一支撑腿、第二支撑腿下端分别设置有防滑钉,所述防滑钉设置有多个,多个所述防滑钉呈圆周阵列式均匀设置在每个第一支撑腿、第二支撑腿的下端面上。

15.优选的,所述底座的左侧面、后侧面中部上分别水平设置有水平仪。

16.与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

17.本实用新型一种用于建筑日照的测量装置,通过在测距仪的下端设置用于支撑的底座,并在底座的下端前侧设置第一高度调节组件,在底座的下端后侧的左右两端分别设置第二高度调节组件,通过对第一高度调节组件、第二高度调节组件的微调节,实现对底座的水平调节,使底座能够根据不同的凹凸地形实现趋于水平状态,进而使测距仪趋于水平状态设置,方便测量,能够提高测量精度。

附图说明

18.为了更清楚地说明本实用新型实施方式的技术方案,下面将实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应

看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

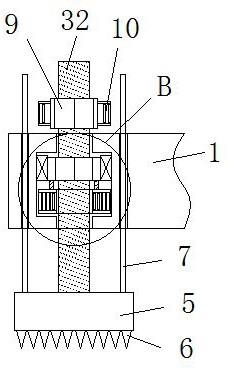

19.图1为本实用新型的后视示意图。

20.图2为本实用新型的第二高度调节组件结构示意图。

21.图3为本实用新型图1的a处局部放大示意图。

22.图4为本实用新型图2的b处局部放大示意图。

23.图中:1、底座;2、第一高度调节组件;3、第二高度调节组件;31、第二调节腔;32、第二螺纹杆;33、第二调节螺母;34、第二轴承;35、第二套筒;36、第二调节轮;38、第二开口;4、第一支撑脚;5、第二支撑脚;6、防滑钉;7、导向杆;8、导向孔;9、限位螺母;10、第三调节轮;11、测距仪本体;12、水平仪。

具体实施方式

24.为使本实用新型实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施方式中的附图,对本实用新型实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式仅仅是本实用新型一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本实用新型中的实施方式,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本实用新型保护的范围。

25.因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施方式。基于本实用新型中的实施方式,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本实用新型保护的范围。

26.请参阅图1-4所示,一种用于建筑日照的测量装置,包括底座1,所述底座1的下端面前侧设置有第一支撑腿4,所述底座1的下端面后侧设置有第二支撑腿5,所述第一支撑腿4的上端通过第一高度调节组件2与底座1连接,所述第二支撑腿5的上端通过第二高度调节组件3与底座1连接,所述第二高度调节组件3包括第二调节腔31,所述第二调节腔31位于底座1的后端内部,所述第二调节腔31内竖直设置有第二螺纹杆32,所述第二螺纹杆32的下端贯穿第二调节腔31的下侧内壁向下延伸与第二支撑腿5的上端连接,所述第二调节腔31内设置有与第二螺纹杆32适配的第二调节螺母33。所述底座1的上端面中部设置有用于放置测距仪11的安装座。通过在测距仪的下端设置用于支撑的底座,并在底座的下端前侧设置第一高度调节组件,在底座的下端后侧的左右两端分别设置第二高度调节组件,通过对第一高度调节组件、第二高度调节组件的微调节,实现对底座的水平调节,使底座能够根据不同的凹凸地形实现水平状态,进而使测距仪保持水平状态,方便测量,能够提高测量精度。

27.所述第二调节螺母33的外侧面同轴设置有第二轴承34,所述第二轴承34的外圈与第二调节腔31的内壁连接,所述第二调节螺母33的下端面同轴设置有第二套筒35,所述第二套筒35的下端外侧同轴设置有第二调节轮36。通过第二轴承能够使第二调节螺母只在第二轴承的内圈进行转动,防止其在第二调节腔内上下移动,进一步提高第二调节螺母转动时的稳定性,也方便对第二调节轮的调节。

28.所述底座1的后侧面位于第二调节轮36处设置有第二开口38,所述第二开口38呈矩形,且所述第二开口38与第二调节腔31连通,所述第二调节轮36的后侧经第二开口38位

于底座1的后方。即第二螺纹杆轴线距底座后端面的垂直距离小于第二调节轮的外圈半径。

29.所述第二螺纹杆32的上端贯穿第二调节腔31的上侧内壁向上延伸一定长度,所述第二螺纹杆32位于底座1上方的部分设置有限位组件,所述限位组件包括与第二螺纹杆32适配的限位螺母9。限位螺母9方便对第二螺纹杆32的固定,进一步提高稳定性。

30.所述第一支撑腿4、第二支撑腿5的上端分别设置导向组件,所述导向组件包括导向杆7,所述导向杆7的上端贯穿底座1的上下两侧面延伸至底座1的上方,所述底座1位于每个导向杆7的贯穿处均分别设置有导向孔8。所述导向杆7的下端分别竖直设置在第一支撑腿4、第二支撑腿5的上端面上,所述导向杆7与导向孔8同轴设置,且导向杆7的外直径小于导向孔8的内直径。保证第二螺纹杆32只在纵向上移动。

31.每个所述导向组件中均设置有四个导向杆7,四个所述导向杆7呈口字型均匀分布。进一步提高稳定性。

32.所述第一支撑腿4设置有一个,所述第一支撑腿4位于底座1的下侧面前端的中部位置,所述第二支撑腿5设置有两个,两个所述第二支撑腿5位于分别底座1下侧面后端的左右两侧,所述第一支撑腿4与两个第二支撑腿5之间呈品字型分布。三点支撑,相比于四点支撑更加方便对底座水平的调节。

33.所述第一高度调节组件2的结构和第二高度调节组件结构相同,即所述第一高度调节组件2包括第一调节腔,所述第一调节腔位于底座1的前端内部,所述第一调节腔内竖直设置有第一螺纹杆,所述第一螺纹杆的下端贯穿第一调节腔的下侧内壁向下延伸与第一支撑腿4的上端连接,所述第一调节腔内设置有与第一螺纹杆适配的第一螺母,所述第一螺母的外侧面同轴设置有第一轴承,所述第一轴承的外圈与第一调节腔的内壁连接,所述第一螺母的下端面同轴设置有第一套筒,所述第一套筒的下端外侧同轴设置有第一调节轮,所述底座1的前侧面位于第一调节轮处设置有第一开口,所述第一开口呈矩形,且所述第一开口与第一调节腔连通,所述第一调节轮的前侧经第一开口位于底座1的前方,所述第一螺纹杆的上端贯穿第一调节腔的上侧内壁向上延伸一定长度,所述第一螺纹杆位于底座1上方的部分也设置有限位组件。

34.所述第二调节螺母33的外侧同轴设置有第三调节轮10,所述第一调节轮、第二调节轮、第三调节轮的侧面上分别均匀设置有多个防滑条纹。

35.所述第一支撑腿4、第二支撑腿5均呈圆盘状,且所述第一支撑腿4、第二支撑腿5下端分别设置有防滑钉6,所述防滑钉设置有多个,多个所述防滑钉呈圆周阵列式均匀设置在每个第一支撑腿4、第二支撑腿5的下端面上。

36.所述底座的左侧面、后侧面中部上分别水平设置有水平仪12。通过水平仪12能够更加直观的得知底座1是否处于水平状态。

37.以上所述,仅为本实用新型的优选实施方式而已,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1