控制面板可收起的防爆试验箱的制作方法

1.本实用新型涉及防爆试验装置技术领域,具体涉及防爆试验箱。

背景技术:

2.防爆试验箱可以对试验品进行爆炸试验,其在箱门上设有观察窗,在箱门侧方设有控制面板。在进行试验时,操作者站在箱门前方,身体贴近箱门,眼睛透过观察窗对试验品进行观察,用手操作控制面板控制防爆试验箱对试验品进行爆炸试验。控制面板设在箱门侧方而不设在箱门表面,虽然不容易在操作者身体贴近箱门时发生误触,但是在平时会在箱门侧方凸出,占用空间。

技术实现要素:

3.本实用新型要解决的技术问题是提供一种防爆试验箱,这种防爆试验箱的控制面板不容易在操作者身体贴近箱门时发生误触,而且平时不会在箱门侧方凸出。

4.为解决上述技术问题,本实用新型的控制面板可收起的防爆试验箱,在箱门上设有观察窗供人对试验品进行观察,在箱门侧方设有供人操作的控制面板,控制面板具体铰接在本试验箱侧壁上,可转动收起靠住侧壁。

5.更进一步地,箱门位于试验箱前部,控制面板具体铰接侧壁的前边沿,可往后转动收起。

6.更进一步地,控制面板前板面平行于箱门,转动收起后,控制面板后板面平行于侧壁。

7.更进一步地,具有供试验品置入进行试验的试验腔,具有与试验腔进行空气循环的循环腔,在循环腔内设有对腔内空气进行变温的变温装置,在循环腔腔壁上开有连通外界的第一泄压口,在第一泄压口处设有常态下封闭第一泄压口的第一泄压装置。

8.更进一步地,在循环腔腔壁与本试验箱外箱壁之间留有气体通道,在外箱壁上开有连通气体通道的进气口供冷气进入吸热升温成热气,在外箱壁上开有连通气体通道的出气口供热气排出。

9.更进一步地,试验腔居前而循环腔居后,第一泄压口具体开在循环腔后腔壁上,气体通道具体开在循环腔后腔壁与本试验箱后箱壁之间,本试验箱后箱壁开有对准第一泄压口的泄气口供第一泄压口连通外界;第一泄压装置设有横跨气体通道的密封管,第一泄压口具体经此密封管连通外界,具体地,密封管前端连接第一泄压口,后端穿过第一泄气口后连通外界;第一泄压装置在密封管后端固定安装有支撑件,在支撑件上活动安装有活动轴,活动轴前端伸入密封管中,后端往后伸出到密封管外,并可沿自身轴线前后运动;第一泄压装置在活动轴后端固定安装有常态下封闭密封管后端的盖板,以此方式封闭第一泄压口;第一泄压装置在活动轴前端固定安装有压簧块,在压簧块与支撑件之间夹有复位弹簧,盖板往后运动打开密封管后端从而打开第一泄压口则经活动轴带动压簧块往后压缩复位弹簧,复位弹簧复位则经压簧块带动活动轴和盖板往前运动复位。

10.更进一步地,设有把试验腔和循环腔隔开的隔板,隔板上开有多个循环通气孔,其中,至少一个为出气孔,至少一个为进气孔;在循环腔内设有吹气机,吹气机进气端连通出气孔,出气端连通进气孔;变温装置位于出气孔与进气孔之间的气体通道上;进气孔居上而出气孔居下,吹气机居上而变温装置居下,变温装置对准出气孔,吹气机进气端朝下对准变温装置,出气端朝前对准进气口;变温装置具体为加热器。

11.更进一步地,第一泄压口具体开在循环腔的位于隔板对面的腔壁上。

12.更进一步地,试验腔具体是用于对电池进行试验的电池试验腔,在试验腔腔壁上开有充电口供充电线伸入为电池充电。

13.更进一步地,在试验腔腔壁上开有连通外界的第二泄压口,在第二泄压口处设有常态下封闭第二泄压口的第二泄压装置。

14.由于控制面板设在箱门侧方而不设在箱门上,不容易在操作者身体贴近箱门时发生误触,又由于控制面板铰接在试验箱侧壁上,平时可转动收起靠住侧壁,不会在箱门侧方凸出。

附图说明

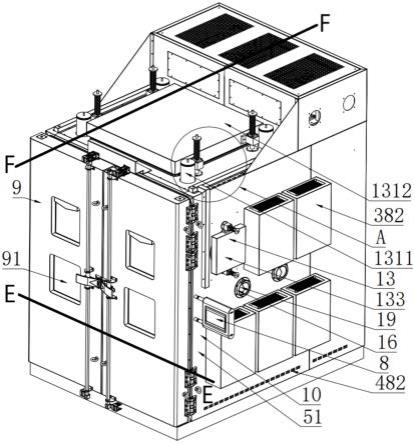

15.图1是试验箱的轴测图,图中视角为从试验箱斜上方望向试验箱,图中拆去了位于前上方的过滤罩,图中控制面板已展开。

16.图2是图1的局部放大图,图中放大了图1的a部位。

17.图3是试验箱的轴测图,图中控制面板已收起。

18.图4是试验箱的轴测图,图中视角为从试验箱斜下方望向试验箱,图中拆去了箱门。

19.图5是试验箱沿图1中f-f切开后的示意图。

20.图6是试验箱沿图3中g-g切开后的示意图。

21.图7是试验箱沿图1中e-e切开后的轴测图。

22.图8是图7的局部放大图,图中放大了图7的d部位,图中第一盖板封闭第一泄压口。

23.图9是图7的局部放大图,图中放大了图7的d部位,图中第一盖板打开第一泄压口。

具体实施方式

24.以下结合具体实施方式对本发明创造作进一步详细说明。

25.电池防爆试验箱见图1和图4,包括箱口101朝前的加热箱10和封闭箱口101的箱门9,箱门9位于试验箱前部。加热箱10具有加热腔3。箱门9上开有观察窗91,加热箱10右外壁即为本试验箱右外壁51,其前边沿铰接有控制面板8;控制面板8位于箱门9右侧,前板面平行于箱门9。在加热腔3内设有加热器21(见图5),控制面板8电连接加热器21(见图5)。操作者在以电池(图中未示出)作为试验品进行爆炸试验时,先打开箱门9露出箱口101,把电池经箱口101置入加热腔3内,再关闭箱门9;此状态下,观察窗91对准电池,供人对电池进行观察,操作者站在箱门9前方,身体贴住箱门9,眼睛透过观察窗91对电池进行观察,手操作控制面板8控制加热器21(见图5)对电池进行加热,直至电池发生爆炸。控制面板8在平时可往后转动收起靠住加热箱10右外壁,转动收起后,如图3所示,不会在箱门9右侧凸出,其后板面平行于加热箱10右外壁。见图1,为了拍摄电池爆炸的瞬间,操作者可以把高速相机放在

箱门9前方,让其透过观察窗91对电池进行拍摄。

26.见图4和图5,加热腔3内设有隔板39,隔板39把加热腔3分隔为居前的电池试验腔1和居后的循环腔2,加热箱10箱口101通往试验腔1,电池系经箱口101置入试验腔1内,在试验腔1内进行爆炸试验。隔板39底部开有多个出气孔11,顶部开有多个进气孔12。加热器21位于循环腔2底部,对准多个出气孔11。在循环腔2顶部设有吹气机22。吹气机22进气端朝下对准加热器21,以此方式连通多个出气孔11;出气端朝前对准多个进气孔12,以此方式连通多个进气孔12。出气孔11和进气孔12共同作为循环通气孔,供循环腔2与试验腔1进行空气循环:试验腔1内的空气经出气孔11流出试验腔1进入循环腔2内,被加热器21加热升温成热气,热气被吹气机22抽取并往前吹往进气孔12,再经进气孔12进入试验腔1内,至此完成一次空气循环,热气进入试验腔1后对置入试验腔1内的电池进行加热。加热器21作为变温装置,位于出气孔11与进气孔12之间的气体通道上,对循环腔2内空气进行变温。

27.见图4,加热箱10内壁作为加热腔3腔壁,加热箱10外壁作为试验箱外箱壁。见图5和图6,在加热箱10内壁与加热箱10外壁之间留有五条气体通道,第一条41位于左内壁与左外壁之间,第二条42位于右内壁与右外壁之间,第三条43位于后内壁与后外壁之间,第四条44位于下内壁与下外壁之间,第五条45位于上内壁与上外壁之间,其中,第一条41、第二条42和第三条43三者并列,如图7所示,第一条41后边沿连通第三条43左边沿,第二条42后边沿连通第三条43右边沿,而第四条44(见图6)则分别连通第一条41下端、第二条42下端和第三条43下端,第五条45(见图6)则分别连通第一条41上端、第二条42上端和第三条43上端。见图5和图6,左外壁下端开有连通第一条气体通道41下端和第四条气体通道44左端的第一进气口481,右外壁下端开有连通第二条气体通道42下端和第四条气体通道44右端的第二进气口482,在上外壁左部开有连通第一条气体通道41上端和第五条气体通道45左端的第一出气口491,在上外壁右部开有连通第二条气体通道42上端和第五条气体通道45右端的第二出气口492。外界的冷气从第一进气口481分别进入第一条气体通道41和第四条气体通道44中,从第二进气口482分别进入第二条气体通道42和第四条气体通道44中;在第一条气体通道41中,冷气往上运动,吸收左外壁的热量后升温成热气后,从第一出气口491排出,第二条气体通道42中的冷气沿第二条气体通道42往上运动,吸收右外壁的热量后升温成热气,再从第二出气口492排出,第四条气体通道44中的冷气往后进入第三条气体通道43中,沿第三条气体通道43往上运动,吸收后外壁的热量后升温成热气,再进入第五条气体通道45后分别从第一出气口491和第二出气口492排出。左外壁、右外壁和后外壁由于热量被冷气吸走,温度下降,不容易烫伤人。

28.见图5,加热箱10后内壁作为加热腔3后腔壁兼循环腔2后腔壁,开有四个第一泄压口24,加热箱10后外壁开有四个第一泄气口59,四个第一泄气口59分别对准四个第一泄压口24,分别供四个第一泄压口24连通外界。在四个第一泄压口24处分别安装有四个第一泄压装置23,四个第一泄压装置23在常态下分别封闭四个第一泄压口24。四个第一泄压装置23结构相同,本实施例只描述其中一个,对其余三个不作赘述。见图7和图8,第一泄压装置23包括横跨第三条气体通道43的第一密封管236,第一密封管236前端往前穿过第一泄压口24后通过法兰盘固定安装在循环腔2后腔壁上,以此方式连接第一泄压口24,第一密封管236后端穿过第一泄气口59后连通外界,如此则第一泄压口24经第一密封管236连通外界。第一泄压装置23在第一密封管236后端固定安装有支撑件233,在支撑件233上活动安装有

可沿自身轴线前后运动的活动轴234,活动轴234前端往前伸入第一密封管236内,后端往后伸出到第一密封管236外。第一泄压装置23在活动轴234后端固定安装有常态下封闭第一密封管236后端的第一盖板231,以此方式封闭第一泄压口24。第一泄压装置23在活动轴234前端固定安装有压簧块235,在压簧块235与固定件之间夹有第一复位弹簧232,第一复位弹簧232套在活动轴234上。见图5,当电池在试验腔1内发生爆炸时,试验腔1内的气体会往后穿过隔板39的进气孔12和出气孔11进入循环腔2内,导致循环腔2气压增大,气体会如图9所示往后推动第一泄压装置23的第一盖板231使其打开第一密封管236后端从而打开第一泄压口24进行泄压,不容易把循环腔2的腔壁炸坏,此过程中,第一盖板231经活动轴234带动压簧块235往后压缩第一复位弹簧232,在泄压完成后,第一复位弹簧232复位并经压簧块235带动活动轴234和第一盖板231往前运动复位。

29.见图3和图4,试验腔1左、右腔壁各开有两个充电口17,加热箱10左、右外壁各开有两个穿线口19,左外壁的两个穿线口19分别对准左腔壁的两个充电口17(参见图4)供两个充电口17连通外界,右外壁的两个穿线口19(参见图3)分别对准右腔壁的两个充电口17供两个充电口17连通外界。在每一个充电口17处都设有横跨第一条气体通道的通气管16,通气管16一端穿过充电口17后固定安装在试验腔1腔壁上,另一端穿过对应的穿线口19后固定安装在加热箱10外壁上,充电口17通过此通气管16来连通外界。如果既需要对电池进行加热,又需要对电池进行充电,那么操作者在把电池置入试验腔1内之后,在关闭箱门9之前,让充电线从外界伸入通气管16中,依次经过穿线口19和充电口17后伸入试验腔1内电连接被试验的电池,如此则在对电池进行加热时,可以同时电池进行充电。

30.见图5和图6,试验腔1腔壁开有十七个第二泄压口14,十七个第二泄压口14当中:五个居上,位于试验腔1顶壁,为上泄压口141;六个居左,位于试验腔1左壁,为左泄压口142;六个居右,位于试验腔1右壁,为右泄压口143。试验箱外箱壁开有十七个第二泄气口,十七个第二泄气口当中:五个居上,为上泄气口541,分别对准五个上泄压口141;六个居左,为左泄气口542,分别对准六个左泄压口142;六个居右,为右泄气口543,分别对准六个右泄压口143。在十七个第二泄压口14处分别设有十七个第二泄压装置13,十七个第二泄压装置13当中:五个居上,为上泄压装置131,常态下分别封闭五个上泄压口141;六个居左,为左泄压装置132,常态下分别封闭六个左泄压口;六个居右,为右泄压装置133,常态下分别封闭六个右泄压口143。当试验腔1内的电池发生爆炸时,五个上泄压装置131分别打开五个上泄压口141,六个左泄压装置132分别打开六个左泄压口,六个右泄压装置133分别打开右泄压口143,以此方式为试验腔1泄压,防止试验腔1的腔壁被炸坏。

31.见图5,五个上泄压口141为四小一大;五个上泄气口541相应地,也是四小一大,四个小型上泄气口5411分别对准四个小型上泄压口1411,大型上泄气口5412对准大型上泄压口1412;五个上泄压装置131相应地,也是四小一大,四个小型上泄压装置1311分别封闭四个小型上泄压口1411,大型上泄压装置1312封闭大型泄压口1412。

32.见图2,四个小型上泄压装置1311结构相同。小型上泄压装置1311为上下方向,第一泄压装置23(见图8)为前后方向,两者除方向不同之外,结构大致相同,区别在于:小型上泄压装置1311比第一泄压装置23(见图8)凸出,具体地,上泄压装置1311的第二密封管1313比第一泄压装置23(见图8)的第一密封管236(见图8)凸出。

33.见图2,大型上泄压装置1312为上下方向,第一泄压装置23(见图8)为前后方向,两

者除方向不同之外,原理大致相同,本实施例只对大型上泄压装置1312作简要描述:大型上泄压口1412经穿过大型上泄气口5412的第三密封管1314(见图4)连通外界;大型上泄压装置1312有四个复位组件,每一个复位组件包括滑块192、固定轴191和复位弹簧194;当电池在试验腔1内发生爆炸时,试验腔1内气压增大,试验腔1内的气体就往上推动第二盖板1315使其往上运动打开第三密封管1314(见图4)的上端从而打开大型上泄压口1412,此过程中,第二盖板1315带动四个滑块192分别沿四根固定轴191往上运动分别压缩四条第二复位弹簧194,在泄压完成后,四条第二复位弹簧194分别带动四个滑块192和第二盖板1315往下运动复位。

34.见图6,六个左泄压装置132结构相同。左泄压装置132为左右方向,大型上泄压装置1312为上下方向,两者除方向不同外,结构上大致相同,区别仅在于复位组件的数量:大型上泄压装置1312有四个,左泄压装置132仅有两个。

35.见图6,六个右泄压装置133结构相同。右泄压装置133为左右方向,与左泄压装置132结构相互对称,本实施例不作赘述。

36.见图4,试验箱在四个第一泄压口24处分别安装有四个过滤网381,除大型上泄压口141之外,在其余十六个第二泄压口14处分别安装有十六个过滤网381,在四个第一泄压装置23外分别罩有四个过滤罩382,在六个左泄压装置132外分别罩有六个过滤罩382,在六个右泄压装置133外分别罩有六个过滤罩382。

37.如上所述仅为本发明创造的实施方式,不以此限定专利保护范围。本领域技术人员在本发明创造的基础上作出非实质性的变化或替换,仍落入专利保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1