检测黄曲霉毒素M1的量子点荧光猝灭免疫分析方法

本发明涉及免疫分析,尤其涉及一种检测黄曲霉毒素m1的量子点荧光猝灭免疫分析方法。

背景技术:

1、黄曲霉毒素是由常见的黄曲霉菌和寄生曲霉菌产生的次级代谢产物,是污染农产品的众多真菌毒素中毒性最大的一类,主要包括黄曲霉毒素b1(aflatoxin b1,afb1)、b2、g1、g2和两种主要的代谢物黄曲霉毒素m1、m2。黄曲霉毒素m1(afm1)是哺乳动物误食被黄曲霉毒素b1污染的饲料后,经体内循环代谢产生的羟基衍生物,主要存在于牛奶以及各种乳制品当中。afm1具有强致癌性和致突变性,表现在afm1会与dna的嘌呤残基结合导致dna结构和功能改变,从而破坏组织器官产生癌变,尤其危害肝脏器官。因此,我国对afm1在牛奶中的含量制定了严格的限量标准,gb2761—2017《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》规定乳制品中afm1含量不得超过0.5μg/kg。

2、目前,对afm1的常用检测方法包括高效液相色谱法、液相色谱-质谱法等仪器分析法,这些方法表现出分离性能好、灵敏度高等特点,但检测过程需要耗时的预处理步骤、昂贵的设备以及专业的操作人员,限制了方法的广泛应用。因此,开发快速、经济、灵敏和高特异性的检测技术用于检测牛奶制品中afm1残留是非常必要的。酶联免疫吸附法(elisa)是一种基于抗原(或抗体)作为选择性化学试剂特异性测定分析抗体(或抗原)的技术,具有操作简单、专一性强等优点,适于真菌毒素残留的现场快速检测。然而,较低的信噪比(s/n)导致中等灵敏度是elisa方法的最大限制,阻碍了其在食品分析中的广泛应用,如何提升检测灵敏度是进一步拓展elisa在食品安全检测领域应用的重要研究方向。

技术实现思路

1、本发明以黄曲霉毒素m1为研究对象,利用pbnps纳米酶催化产生一次信号放大效应,再进一步利用纳米酶催化产物造成量子点出现荧光猝灭产生二次信号放大效应,构建基于量子点荧光猝灭的荧光免疫分析技术,用于黄曲霉毒素m1的快速检测,实现进一步增强检测灵敏度和稳定性的目的。

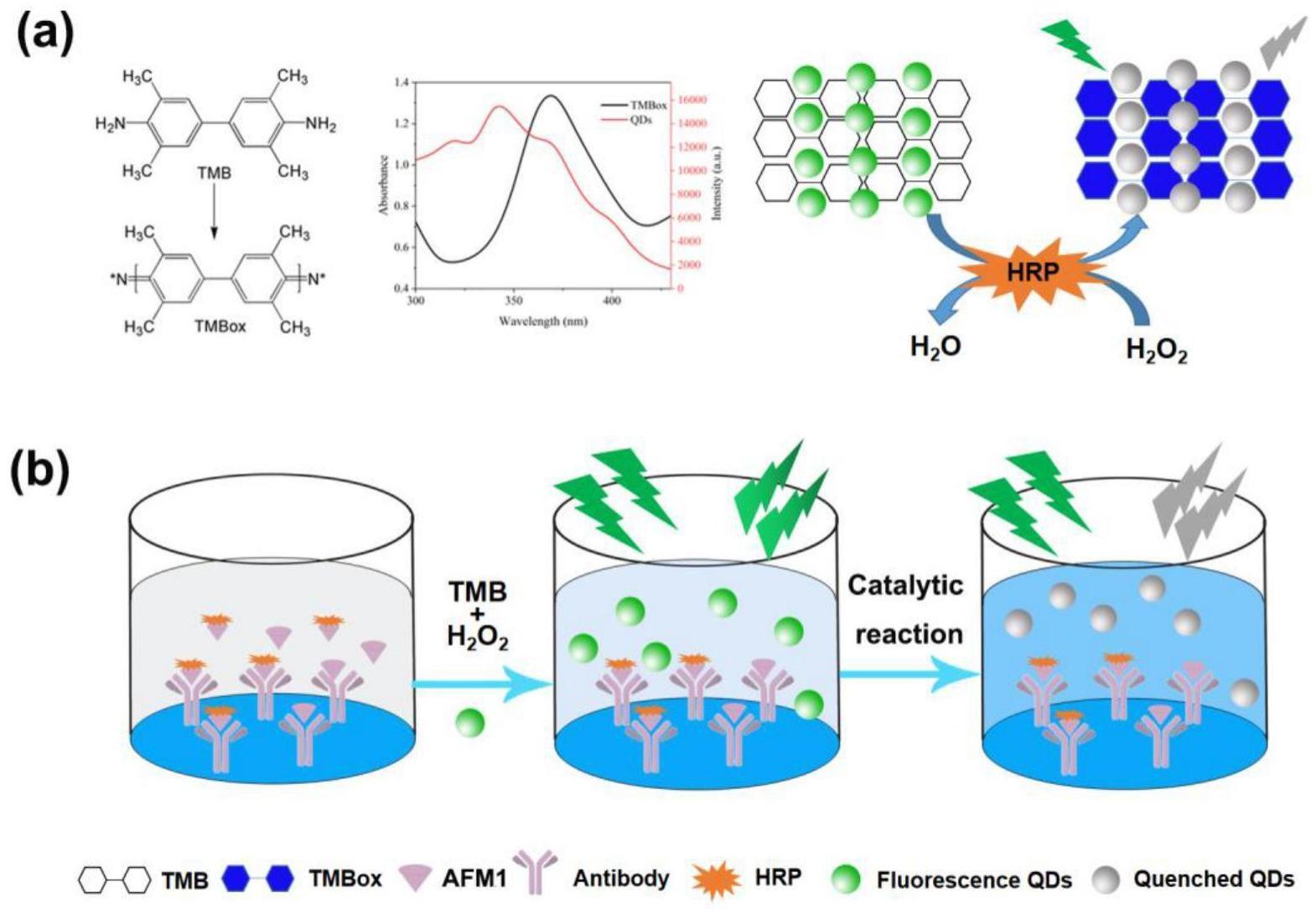

2、为实现上述目的,本发明提供的检测黄曲霉毒素m1的量子点荧光猝灭免疫分析方法,是以经过硅烷化修饰的pbnps与黄曲霉毒素m1包被原偶联作为酶标记物,将酶标记物、样品加入到包被黄曲霉毒素m1抗体的酶标板中进行竞争反应,然后加入底物tmb和h2o2进行酶促反应,最后加入量子点孵育,在340nm波长激发下测定525nm发射波长处的荧光强度,根据荧光结果定性或定量检测样品中的黄曲霉毒素m1。

3、作为对上述技术方案的限定,检测黄曲霉毒素m1的量子点荧光猝灭免疫分析方法包括如下步骤:

4、(1)获取包被黄曲霉毒素m1抗体的酶标板;

5、(2)通过活化酯法将黄曲霉毒素m1与卵清蛋白ova偶联,制备黄曲霉毒素m1包被原;通过水热法制得水溶性pbnps,再对其进行硅烷化修饰,得到羧基功能化纳米粒子;通过edc-nhs法将黄曲霉毒素m1包被原与修饰后的pbnps偶联,制备酶标记物。

6、(3)将步骤(2)的酶标记物与样品加入到步骤(1)的包被黄曲霉毒素m1抗体的酶标板中进行竞争反应,然后加入底物tmb和h2o2,进行酶促反应;之后加入量子点孵育,在340nm波长激发下测定525nm发射波长处的荧光强度,根据荧光结果定性或定量检测样品中的黄曲霉毒素m1。

7、使用荧光对应物代替吸收信号,是一种可行、有效和常用的策略,可以达到更高的信噪比和灵敏度。量子点(qds)具有stokes位移大、光学稳定性好、量子产率高、发射波长可调等独特的优点,在病原体监测、蛋白质追踪等物质的免疫分析中被用作抗体的信号标记,其灵敏度与elisa相当。然而,该策略牺牲了酶促反应的信号放大,如果在荧光免疫分析中同时使用酶扩增和荧光信号读数,可以获得更高的灵敏度。

8、本发明的免疫分析方法所用的pbnps(普鲁士蓝纳米酶)是一种常用的蓝色颜料,溶液本身呈蓝色,具有很强的光吸收性,pbnps凭借其优越的稳定性、制备方式的多样性和良好的光热效果,在传感器、电化学、生物治疗、生物成像等方面多有应用。此外,pbnps由化学式为fe4[fe(cn)6]3的配位聚合物组成,具有类过氧化物酶样活性,这一特性有助于替代elisa中的天然酶;且pbnps的类过氧化物酶活性很高,能够催化过氧化氢分解,使tmb(3,3',5,5'-四甲基联苯胺)变色。由此,本发明利用pbnps催化产生一次信号放大效应,再进一步利用pbnps催化产物造成量子点出现荧光猝灭产生二次信号放大效应,从而改变了传统elisa中使用生物酶标记成本高、在恶劣条件下易于变性等缺点,同时利用荧光猝灭构建的荧光免疫分析,能够在复杂的生物环境中提高信噪比(s/n),具有背景干扰小、检测范围宽、高灵敏度、高准确性等特点,从而增加了待测目标物的灵敏度和检测系统的稳定性,突破了传统elisa的局限性,实现了双重信号放大提高检测灵敏度和增加检测系统稳定性等目的。

9、作为对上述技术方案的限定,步骤(1)包被黄曲霉毒素m1抗体的酶标板,是通过将黄曲霉毒素m1抗体用包被液稀释至确定浓度,以100~150μl/well的量包被在聚苯乙烯酶标板上,4℃孵育过夜后封闭得到。

10、作为对上述技术方案的限定,步骤(1)的具体操作如下:

11、将黄曲霉毒素m1用包被液稀释至(0.5~1.2)μg/100μl,然后以100~150μl/well的量包被在聚苯乙烯酶标板上,4℃孵育过夜,然后弃去酶标板孔中的包被液,用pbst洗液清洗酶标板3次,随后用150~250μl的含小牛血清bcs的pbs缓冲液作为封闭液将酶标板封闭,37℃孵育1h,弃去封闭液,再用pbst洗液清洗酶标板4次,得到包被黄曲霉毒素m1抗体的酶标板。

12、由于黄曲霉毒素m1抗体的稀释浓度决定了酶标板上包被的afm1抗体的量,进而直接影响标准曲线回归方程ic50值和检测灵敏度,故具体稀释浓度是通过优化实验确定。包被液为由na2co3和nahco3配置的ph 9.6的缓冲液,其摩尔浓度为0.05~0.08m;pbs缓冲液的摩尔浓度为0.01m、ph为7.4;pbst洗液为含有8~15% tween-20的ph 7.4的0.01m pbs缓冲液;封闭液中每100ml pbs缓冲液需加入小牛血清bcs的量为4~6g。

13、作为对上述技术方案的限定,步骤(2)水溶性pbnps,是通过在60℃条件下,将含有柠檬酸的氯化铁水溶液滴加到含有柠檬酸的铁氰化钾水溶液中,经过剧烈搅拌反应制得的纳米颗粒沉淀即为水溶性pbnps;所述水溶性pbnps粒径范围是100~150nm;所述氯化铁水溶液中氯化铁的摩尔浓度为15~25mm,氯化铁水溶液中含有柠檬酸的摩尔浓度为8~12mm;所述铁氰化钾水溶液中铁氰化钾的摩尔浓度为15~25mm,铁氰化钾水溶液中含有柠檬酸的摩尔浓度为8~12mm。

14、作为对上述技术方案的限定,步骤(2)进行硅烷化修饰的具体操作如下:取200~300mg水溶性pbnps加入至100ml水中,加入1~1.5ml的3-氨丙基三甲氧基硅烷;再通过加入10~20μl、含量25±5%的氨水调节溶液ph至8.0±0.5,搅拌反应12小时,后10000rpm离心10min去除反应液,加入乙醇超声洗涤后,10000rpm条件下离心10min去除液体,重复洗涤三次,得到硅烷化修饰的水溶性pbnps。

15、作为对上述技术方案的限定,步骤(3)具体操作如下:

16、将50μl样品加入到包被黄曲霉毒素m1抗体的酶标板,再将50μl黄曲霉毒素m1酶标记物稀释液也加入到酶标板中,37℃下进行1h的竞争反应,然后用pbst洗液冲洗酶标板;之后将100μl的底物tmb溶液和10μl的h2o2溶液加入到酶标板中,进行6min的酶促反应;最后加入20μl量子点稀释液孵育1min,在340nm波长激发下测定525nm发射波长处的荧光强度。

17、作为对上述技术方案的限定,黄曲霉毒素m1酶标记物稀释液是由pbs缓冲液将步骤(2)制备的酶标记物稀释至80~90倍得到;量子点稀释液是由pbs缓冲液将量子点试剂稀释至1000~1100倍得到。

18、由于黄曲霉毒素m1酶标记物稀释液的浓度、量子点稀释液的浓度都直接影响标准曲线回归方程ic50值和检测灵敏度,故根据优化实验得到较优稀释倍数。

19、本发明将黄曲霉毒素m1抗体包被在固相载体上,孵育洗涤后加入酶标抗原使之与抗体发生反应,孵育洗涤除去未结合的酶标抗原,使用的酶标抗原是pbnps偶联黄曲霉毒素m1包被原,加入tmb底物溶液和h2o2溶液,通过酶促反应底物呈现的颜色对被测量的物质进行定性和定量测定,加入量子点后可使量子点发生荧光猝灭,使用酶标仪即可测出荧光强度,从而建立检测黄曲霉毒素m1的方法。

20、本发明由于采用了上述的技术方案,其与现有技术相比,所取得的技术进步在于:

21、1、本发明从介导信号放大和构建新型信号输出模式角度出发,重点围绕基于量子点荧光內滤效应的荧光免疫分析技术开展研究,基于双重信号放大模式,实现检测信号;

22、2、本发明借助h2o2溶液加快tmb底物显色,缩短了检测时间。

23、3、本发明用pbnps纳米酶代替生物酶,具有过氧化物酶样活性的pbnps纳米酶成本低、制备简单且稳定性高等优点,取代了成本高、在恶劣条件下易于变性的生物酶。

24、4、本发明利用荧光猝灭构建荧光免疫分析技术能够在复杂的生物环境中提高信噪比(s/n),具有背景干扰小、检测范围宽、高灵敏度、高准确性等优点。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!