一种二次电池循环寿命的确定方法与流程

本发明属于二次电池,具体涉及一种二次电池循环寿命的确定方法。

背景技术:

1、预测二次电池的循环寿命是电池故障预测和健康状况管理中的重要环节。当前主流的二次电池寿命的预测方法是基于模型、数据驱动以及融合技术等手段实现的。二次电池内部的化学反应复杂,对寿命的影响因素较多,因此建立准确的退化失效机理模型较为复杂,一般需要在数据驱动的基础上,借助机器学习或深度学习方法进行建立。但是传统机器学习算法存在预测精度低和稳定性差等缺点,深度学习构建的循环寿命预测模型泛化能力差,容易出现过拟合问题,难以实现对不同类型的二次电池寿命进行准确预测。

2、现有技术提出将电化学阻抗谱与机器学习结合构建电池预测系统,通过获取二次电池在不同健康状态、充电状态和工作温度下的电化学阻抗谱数据,建立高斯过程模型,确定与二次电池循环寿命相关的电化学阻抗谱特征,进而预测剩余使用寿命。该方法建模前期所需数据较多,需要进行大量测试,并且得到的电化学阻抗谱特征与二次电池循环寿命的相关性不高,对循环寿命的预测准确性有待进一步提高。

技术实现思路

1、有鉴于此,本技术提供了一种二次电池循环寿命的确定方法,通过对二次电池进行循环测试,分别建立剩余容量和电解液剩余量、循环次数和电解液消耗量的对应关系,对相同体系二次电池无需再进行循环测试,根据寿命终点的剩余容量即可确定其循环寿命,方法简单、效率高,并且符合二次电池的实际使用情况,预测结果准确性高。

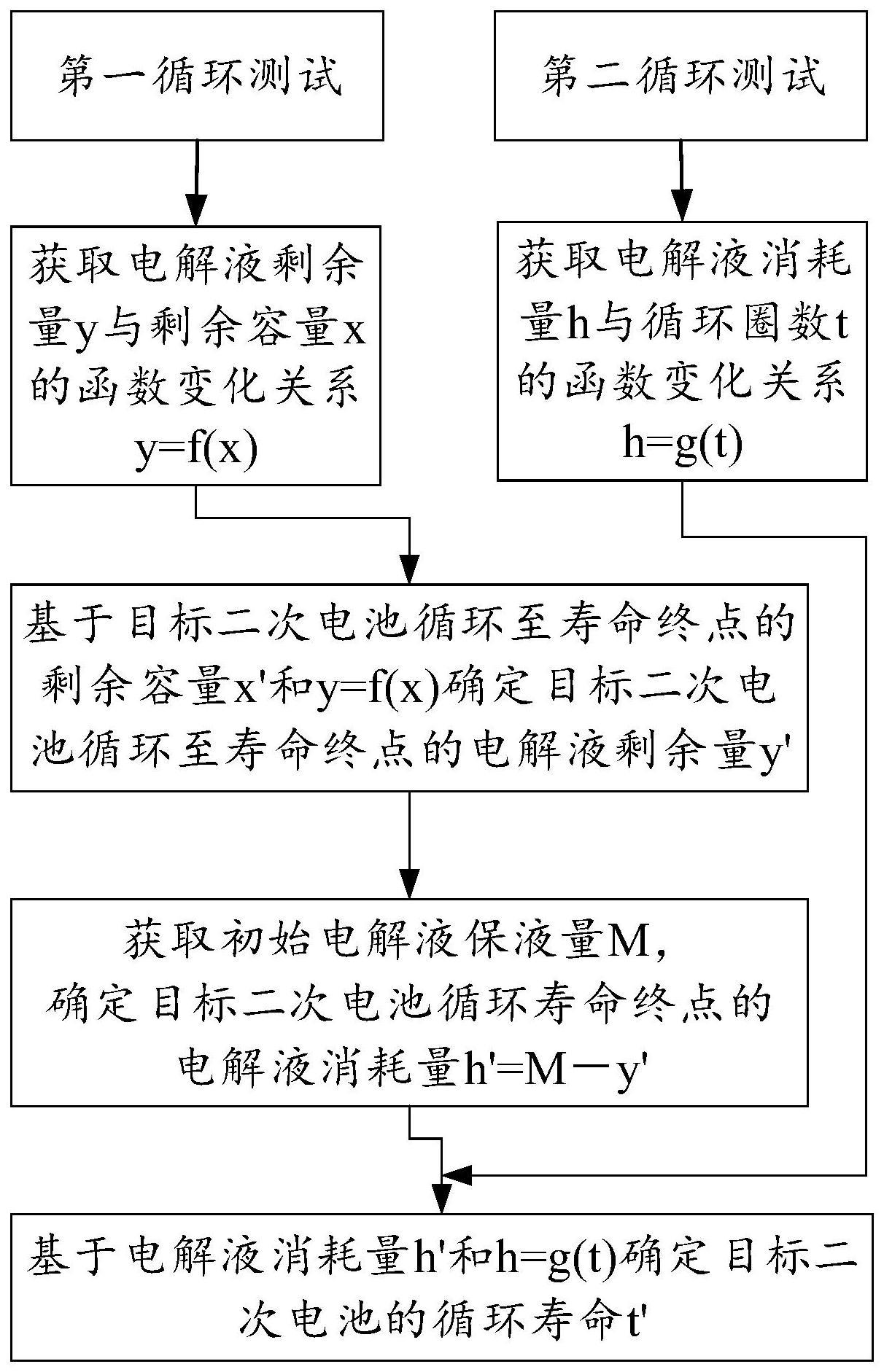

2、本技术所提供的二次电池循环寿命的确定方法,包括以下步骤:步骤100、对第一待测二次电池进行第一循环测试,获取电解液剩余量y与剩余容量x的线性回归模型,记为y=f(x);步骤200、对第二待测二次电池进行第二循环测试,获取电解液消耗量h与循环圈数t的线性回归模型,记为h=g(t);步骤300、基于目标二次电池循环至寿命终点的剩余容量x'和y=f(x)确定目标二次电池循环至寿命终点的电解液剩余量y';步骤400、获取目标二次电池的初始电解液保液量m,根据式i:h'=m-y'确定目标二次电池循环寿命终点的电解液消耗量h';基于电解液消耗量h'和h=g(t)确定目标二次电池的循环寿命t'。本技术通过对待测二次电池进行循环测试,获取电解液剩余量和剩余容量的线性回归模型,以及电解液消耗量和循环圈数的线性回归模型,建立起电解液保液量与循环过程的对应关系,从而通过二次电池电解液保液量的情况预测其循环寿命。本技术从二次电池的实际应用情况出发,建立二次电池的电解液消耗机理模型,根据不同应用场景对二次电池的剩余容量需求确定电解液消耗量,进而确定二次电池的循环寿命,测试方法的准确性高,并且所需实验过程及数据较少,无需大量数据构建模型,有利于简化实验流程,提高测量效率,降低成本。

3、优选地,步骤100中、获取电解液剩余量y与剩余容量x的线性回归模型包括以下步骤:步骤101、获取第一待测二次电池每间隔k1圈循环后的剩余容量x,依次记为x1、x2、…、xm,以及剩余容量x对应的电解液剩余量y,依次记为y1、y2、…、ym;步骤102、将剩余容量x1、x2、…、xm和电解液剩余量y1、y2、…、ym进行线性拟合处理,得到电解液剩余量y与剩余容量x的线性回归模型y=f(x)。本技术通过获取经过不同循环次数后的二次电池的剩余容量和电解液剩余量,进行线性拟合建立剩余容量和电解液剩余量的线性回归模型。根据目标二次电池循环至寿命终点的标志:剩余容量无法满足应用需求,确定二次电池寿命终点的电解液剩余量,进而可以通过电解液剩余量判断二次电池是否达到寿命终点。

4、优选地,步骤200中、获取电解液消耗量h与循环圈数t的线性回归模型包括以下步骤:步骤201、获取第二待测二次电池每间隔k2圈循环后的电解液消耗量h,依次记为h1、h2、…、hn,以及电解液消耗量h对应的循环圈数t,依次记为t1、t2、…、tn;步骤202、将循环圈数t1、t2、…、tn和电解液消耗量h1、h2、…、hn进行线性拟合处理,得到电解液消耗量h与循环圈数t的线性回归模型h=g(t)。本技术通过建立电解液消耗量和循环圈数的线性回归模型,能够确定二次电池在循环过程中的电解液消耗速度,可以通过电解液消耗至寿命终点的电解液剩余量确定二次电池的循环寿命。

5、本技术的确定方法中,电解液剩余量测试的间隔循环次数k1的取值范围优选为100≤k1≤150。

6、优选地,电解液消耗量测试的间隔循环次数k2的取值范围为100≤k2≤150。

7、优选地,第一循环测试的总循环圈数为s1,s1的取值范围为400≤s1≤1000。

8、优选地,第二循环测试的总循环圈数为s2,s2的取值范围为400≤s2≤1000。

9、本技术中k1、k2、s1、s2独立取值,测试间隔循环次数和总循环次数并不严格限制,可根据不同的阴极材料在上述范围内选取合适次数,只要循环测试后的二次电池中还存在电解液即可。其中提高循环测试次数以及降低测试间隔循环次数有利于减少实验误差,提高测试结果的准确性,并且能够获得更多的数据点,从而更加准确地得到数据的变化规律和趋势。

10、优选地,第一待测二次电池与第二待测二次电池为相同二次电池,对应的第一循环测试与第二循环测试为同一循环测试过程;或者,第一待测二次电池与第二待测二次电池为相同体系的不同二次电池。本技术采用同一循环过程是指循环测试时第一待测二次电池和第二待测二次电池为同一个待测二次电池,将该待测二次电池循环至目标循环次数后,获取该待测二次电池的剩余容量、电解液剩余量和电解液消耗量。其中电解液消耗量可以根据初始电解液量和电解液剩余量的差值得到。采用同一循环测试过程能够减少测试所需的实验数量,有利于简化工艺,节约成本。

11、本技术中当第一循环测试与第二循环测试为同一循环测试过程时,k1=k2,s1=s2。

12、本技术中相同体系是指具有相同化学成分和相同结构的体系,具体为相同体系的二次电池具有相同的正极材料、负极材料和电解液,以及二次电池具有相同的电极结构。本技术中第一待测二次电池、第二待测二次电池和目标二次电池具有相同体系,采用具有相同体系的多个二次电池进行平行实验,能够减少待测二次电池本身带来的偶然误差,有利于提高测定的准确性。

13、优选地,第一循环测试和/或第二循环测试包括以下步骤:将待测二次电池进行恒流恒压充电至满充状态,将满充状态的待测二次电池进行搁置休眠,然后进行恒流放电;待测二次电池包括第一待测二次电池和/或第二待测二次电池。

14、优选地,第一循环测试和/或第二循环测试的条件各自独立地包括以下条件的至少一种:条件a、恒流恒压充电包括先将待测二次电池进行以电流为0.5c~4c进行恒流充电至充电截止电压3.6v~4.55v,然后在充电截止电压下进行恒压充电至充电截止电流0.05c~2.5c,达到满充状态;条件b、搁置休眠的时间为1min~30min;条件c、恒流放电包括将满充状态的待测二次电池以电流为0.5c~1c进行恒流放电至放电截止电压2.5v~3.0v。

15、优选地,步骤300中,剩余容量x'的取值范围为20%×q0≤x'<100%×q0;其中,q0为目标二次电池的初始容量。本技术中二次电池循环至寿命终点的剩余容量x'可根据本领域的相关标准确定,例如当二次电池循环至剩余容量x'衰减至初始容量的50%~80%,即x'的取值范围为50%×q0≤x'≤80%×q0,认为该二次电池达到了寿命终点。

16、优选地,获取目标二次电池的初始电解液保液量m包括以下步骤:将装配后且未注入电解液的二次电池注入电解液,然后进行化成容量处理,基于装配后且未注入电解液的二次电池质量m0和化成容量处理后的二次电池质量m1确定初始电解液保液量m。本技术中装配后且未注入电解液的二次电池经过注入电解液、化成容量处理后为目标二次电池。

17、优选地,基于式ii:m=m1-m0确定初始电解液保液量m。

18、基于上述本技术的二次电池循环寿命的确定方法,通过对待测二次电池进行循环测试,建立剩余容量和电解液剩余量的对应关系y=f(x)、循环次数和电解液消耗量的对应关系h=g(t),根据目标二次电池循环寿命终点的剩余容量和y=f(x)确定电解液剩余量,然后根据电解液剩余量和初始电解液保液量获取电解液消耗量,进而确定目标二次电池的循环寿命。本技术利用二次电池循环过程中的电解液消耗机制,通过电解液消耗量和寿命终点的电解液剩余量进行循环寿命预测,符合二次电池的实际应用情况,预测结果准确度高,能够根据电解液保液量评估二次电池能否达到寿命要求。并且由于二次电池在循环过程中均会涉及电解液消耗现象,因此本技术的确定方法能够适用如锂离子电池等多种二次电池,适用范围较广,而且本技术的确定方法所需数据量较少,有利于减少实验次数,降低实验及时间成本,提高预测效率。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!