一种溶液浓度分析仪的运行监测方法及监测系统与流程

本技术涉及运行监测,具体为一种溶液浓度分析仪的运行监测方法及监测系统。

背景技术:

1、豆浆浓度是指豆浆中固体成分(主要是大豆蛋白质、脂肪、碳水化合物等)的含量,在生产豆浆时,需要对豆浆浓度进行监测和控制,确保产品质量以及豆浆的口感、营养价值。

2、在现有技术中,对于规模较小的豆浆生产厂家,通常依照人工经验对豆浆浓度进行判断,或者采用手持浓度分析仪对豆浆浓度进行判断,但是这种方法无法应用于大规模的豆浆生产中,当豆浆生产的规模较大时,也有通过固定式的溶液浓度监测仪,对生产出来的豆浆进行浓度检测,然后根据检测结果对生产过程进行调整。

3、然而,在实际生产中,由于豆浆会具有一定的流速,而这个流速会影响检测结果,因为许多浓度监测仪都有固定的响应时间,如果流速过快,豆浆可能在仪器未能充分检测前就已经通过,从而导致检测到的浓度值偏低或不稳定,同时,在低流速下,豆浆通常呈现层流状态,方便进行准确监测,但是高流速会导致豆浆呈现湍流状态,从而影响监测准确度,并且流速还会关联着温度变化,在不同温度下,浓度监测仪的监测结果也会不同,在流速不固定或不稳定的情况下,豆浆的浓度监测结果并不准确。

4、所以有必要提供一种溶液浓度分析仪的运行监测方法及监测系统来解决上述问题。

5、需要说明的是,本背景技术部分中公开的以上信息仅用于理解本技术构思的背景技术,并且因此,它可以包含不构成现有技术的信息。

技术实现思路

1、基于现有技术中存在的上述问题,本技术所要解决的问题是:提供一种溶液浓度分析仪的运行监测方法及监测系统,通过获取参考流速区间,并基于该参考流速区间计算修正因子,按照不同流速对测得浓度进行修正,降低因流速不同导致的实测浓度不同的问题。

2、本技术解决其技术问题所采用的技术方案是:一种溶液浓度分析仪的运行监测方法,包括:

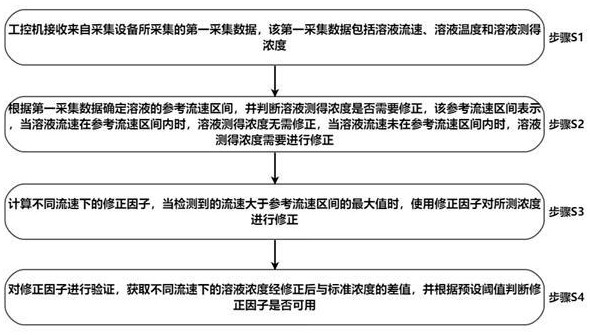

3、工控机接收来自采集设备所采集的第一采集数据,该第一采集数据包括溶液流速、溶液温度和溶液测得浓度;

4、根据第一采集数据确定溶液的参考流速区间,并判断溶液测得浓度是否需要修正,该参考流速区间表示,当溶液流速在参考流速区间内时,溶液测得浓度无需修正,当溶液流速未在参考流速区间内时,溶液测得浓度需要进行修正;

5、计算不同流速下的修正因子,当检测到的流速大于参考流速区间的最大值时,使用修正因子对测得浓度进行修正;

6、对修正因子进行验证,获取不同流速下的溶液浓度经修正后与标准浓度的差值,并根据预设阈值判断修正因子是否可用。

7、在本技术的技术方案实施过程中,通过获取参考流速区间,判断溶液测得浓度是否需要修正,然后计算不同流速下的修正因子,对测得浓度进行修正,减少因流速原因导致的浓度不精准的问题,并且还对修正因子进行验证,判断修正因子是否可用,提高修正精准性。

8、进一步的,所述参考流速区间的确定方法包括:

9、获取流速为零情况下的溶液浓度值,作为标准浓度;

10、计算浓度波动值,该浓度波动值根据标准浓度和不同流速下所测溶液浓度通过平均差值计算得来;

11、根据浓度波动值计算浓度误差区间,该浓度误差区间的左端为标准浓度减去浓度波动值,该浓度误差的右端为标准浓度加上浓度波动值;

12、根据计算出的浓度误差区间,利用流速与溶液浓度的线性关系进行转换,获取参考流速区间。

13、进一步的,所述浓度波动值的计算方法为,标准浓度减去各个流速下测得浓度得到差值,然后计算各个差值的平均值,所得平均值即为浓度波动值。

14、进一步的,所述参考流速区间的计算方法为:

15、根据第一采集数据中的流速和溶液测得浓度进行变化率计算,然后将获取的变化率进行均值计算,得到平均变化率,然后建立变化模型,将平均变化率导入变化模型中,通过导入后的变化模型即可实现浓度与流速的转换,进而获取参考流速区间。

16、进一步的,所述变化模型具有输入端和输出端,输入端用于输入待转换的浓度数据,变化模型内部具有变化方程,该变化方程为单调递减函数,在将浓度数据输入后,转换为流速数据从输出端输出。

17、进一步的,在生成参考流速区间后,将参考流速区间的左端点设置为零。

18、进一步的,所述修正因子的获取方法为:

19、对不同流速下的实测浓度和标准浓度进行差值计算,具体为标准浓度减去实测浓度,然后利用统计方法或数据回归对各个差值进行统计,建立流速与浓度之间的数学模型,并根据生成的数学模型获取修正因子的表达式,然后待修正浓度下的流速代入表达式中,从而得到修正因子。

20、进一步的,对修正因子进行验证采用差值阈值法进行,该方法包括获取不同流速下的溶液浓度经修正后与标准浓度的差值,然后用该差值除以样本数量,得到差值均值,再用差值均值与预设阈值进行比对,从而判断修正因子是否可用,当差值均值小于等于预设阈值时,修正因子可用,当差值均值大于预设阈值时,修真因子需要重新生成。

21、一种溶液浓度分析仪的运行监测系统,包括:

22、数据接收模块,用于工控机接收来自采集设备所采集的第一采集数据,该第一采集数据包括溶液流速、溶液温度和溶液测得浓度;

23、参考流速区间获取模块,用于根据第一采集数据确定溶液的参考流速区间,并判断溶液测得浓度是否需要修正,该参考流速区间表示,当溶液流速在参考流速区间内时,溶液测得浓度无需修正,当溶液流速未在参考流速区间内时,溶液测得浓度需要进行修正;

24、修正因子计算模块,用于计算不同流速下的修正因子,当检测到的流速大于参考流速区间的最大值时,使用修正因子对测得浓度进行修正;

25、验证模块,用于对修正因子进行验证,获取不同流速下的溶液浓度经修正后与标准浓度的差值,并根据预设阈值判断修正因子是否可用。

26、进一步的,所述参考流速区间获取模块进一步包括:

27、标准浓度获取模块,用于获取流速为零情况下的溶液浓度值,作为标准浓度;

28、浓度波动值计算模块,用于计算浓度波动值,该浓度波动值根据标准浓度和不同流速下所测溶液浓度通过平均差值计算得来;

29、浓度误差区间计算模块,用于根据浓度波动值计算浓度误差区间,该浓度误差区间的左端为标准浓度减去浓度波动值,该浓度误差的右端为标准浓度加上浓度波动值;

30、流速与浓度转换模块,用于根据计算出的浓度误差区间,利用流速与溶液浓度的线性关系进行转换,获取参考流速区间。

31、本技术的有益效果是:本技术提供的一种溶液浓度分析仪的运行监测方法及监测系统,通过获取参考流速区间,判断溶液测得浓度是否需要修正,然后计算不同流速下的修正因子,对测得浓度进行修正,减少因流速原因导致的浓度不精准的问题,并且还对修正因子进行验证,判断修正因子是否可用,提高修正精准性。

32、除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本技术还有其它的目的、特征和优点。下面将参照图,对本技术作进一步详细的说明。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!