一种电子秤的防作弊系统及防作弊方法与流程

本发明涉及电子秤领域,具体涉及一种电子秤的防作弊系统及防作弊方法。

背景技术:

1、电子秤是一种利用电子传感技术进行重量测量的设备,通常用于准确称量物品的重量。它广泛应用于商业、工业和家庭等领域,提供高精度和便捷的测量结果。电子秤的防作弊系统旨在防止在称重过程中出现人为或技术手段干扰的情况。该系统通过加密传输、内置防篡改机制和实时监控等方法,确保称重数据的准确性和可靠性。这种防作弊系统广泛应用于商业交易和工业生产中,保障公平和诚信。电子秤的防作弊技术包括传感器保护、数据加密、校准锁定和实时监控等手段,通过封装设计、防止篡改的数据传输、严格的校准机制以及异常操作报警系统,确保称重数据的准确性和可靠性,有效防止各种作弊行为。

2、现有技术存在以下不足之处:

3、称重数据从传感器到显示器之间的传输通常会采用加密技术,以防止在数据传输过程中被拦截或篡改。但是,电子秤加密系统的安全性很大程度上依赖于密钥的安全管理。如果密钥管理不当,攻击者可以获取密钥并解密称重数据,从而篡改称重结果。在这种情况下,加密反而增加了电子秤加密系统的复杂性和管理难度,而没有带来预期的安全性。

技术实现思路

1、本发明的目的是提供一种电子秤的防作弊系统及防作弊方法,以解决背景技术中不足。

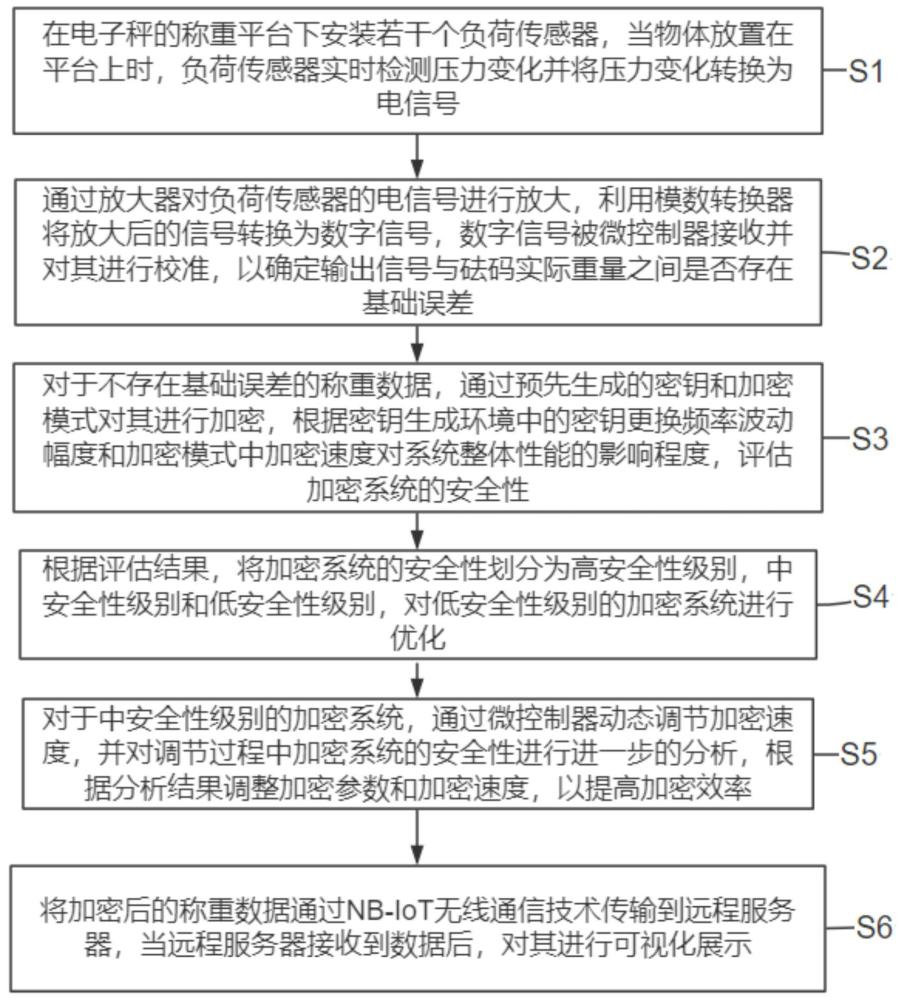

2、为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种电子秤的防作弊方法,包括以下步骤:

3、s1:在电子秤的称重平台下安装若干个负荷传感器,当物体放置在平台上时,负荷传感器实时检测压力变化并将压力变化转换为电信号;

4、s2:通过放大器对负荷传感器的电信号进行放大,利用模数转换器将放大后的信号转换为数字信号,数字信号被微控制器接收并对其进行校准,以确定输出信号与砝码实际重量之间是否存在基础误差;

5、s3:对于不存在基础误差的称重数据,通过预先生成的密钥和加密模式对其进行加密,根据密钥生成环境中的密钥更换频率波动幅度和加密模式中加密速度对系统整体性能的影响程度,评估加密系统的安全性;

6、s4:根据评估结果,将加密系统的安全性划分为高安全性级别,中安全性级别和低安全性级别,对低安全性级别的加密系统进行优化;

7、s5:对于中安全性级别的加密系统,通过微控制器动态调节加密速度,并对调节过程中加密系统的安全性进行进一步的分析,根据分析结果调整加密参数和加密速度,以提高加密效率;

8、s6:将加密后的称重数据通过nb-iot无线通信技术传输到远程服务器,当远程服务器接收到数据后,对其进行可视化展示。

9、优选的,s2中,将不同重量的标准砝码放置在称重平台上,验证系统输出的准确性,确保所有测量数据都在预期的误差范围内,确定输出信号与砝码实际重量之间是否存在基础误差,具体为:

10、将模数转换器的数字信号转换为实际重量值,通过校准系数将模数转换器输出的原始数值映射到实际重量,校准公式为:;其中,k是预先确定的校准系数,记录放置的标准砝码的实际重量值wstandard,计算测量误差error:error=wactual−wstandard;

11、判断误差是否在允许的范围内,如果误差大于等于预定的允许范围±0.1g,则认为存在基础误差,根据误差调整校准系数k,以减少误差,调整公式为:;式中,为调整后的校准系数,调整前的校准系数。

12、优选的,s3中,根据密钥生成环境中的密钥更换频率波动幅度生成密钥更换频率波动指数,则密钥更换频率波动指数的获取方法为:

13、收集密钥更换频率的时间序列数据{f1,f2,…,fi,…,fn},i=1,2,...,n,其中,fi表示第i天的密钥更换频率;选择小波基函数ψ(i)对时间序列数据进行离散小波变换,分解成不同尺度的近似系数和细节系数,表达式为:;式中,为离散小波基函数,j为尺度指数,k为平移指数,为在尺度j和位置k处的离散小波系数,计算细节系数的能量,表达式为:;为尺度j处的细节系数能量,计算所有尺度上的细节系数能量的和,即计算得到密钥更换频率波动指数。

14、优选的,s3中,根据加密模式中加密速度对系统整体性能的影响程度生成加密速度干扰指数,则加密速度干扰指数的获取方法为:

15、获取加密过程中系统性能指标和加密速度的时间序列数据,将其分别标记为x(t)和y(t),其中,x(t)表示时间t的系统性能指标,加密速度为y(t);对收集到的时间序列数据进行预处理,对预处理后的系统性能指标和加密速度数据分别进行离散傅里叶变换,得到频域表示,表达式为:x(f);x(f)为x(t)在频率f处的频域,是傅里叶变换的核函数,n是时间序列的长度,i是虚数单位;y(f);y(f)为y(t)在频率f处的频域;计算系统性能指标和加密速度的频谱能量,作为加密速度干扰指数的基础,表达式为:;为系统性能指标的频谱能量,;为加密速度的频谱能量,对其进行对比分析后,计算加密速度干扰指数,具体的计算表达式为:;式中,为加密速度干扰指数。

16、优选的,s3中,将密钥更换频率波动指数和加密速度干扰指数转换为第一特征向量,将第一特征向量作为机器学习模型的输入,机器学习模型以每组第一特征向量预测加密系统的安全性分析值标签为预测目标,以最小化对所有加密系统的安全性分析值标签的预测误差之和作为训练目标,对机器学习模型进行训练,直至预测误差之和达到收敛时停止模型训练,根据模型输出结果确定加密系统的安全性分析值。

17、优选的,s4中,将加密系统的安全性划分为高安全性级别,中安全性级别和低安全性级别,具体为:

18、将获取到的加密系统的安全性分析值与梯度标准阈值进行比较,梯度标准阈值包括第一标准阈值和第二标准阈值,且第一标准阈值小于第二标准阈值,将加密系统的安全性分析值分别与第一标准阈值和第二标准阈值进行对比;

19、若加密系统的安全性分析值大于第二标准阈值,将加密系统的安全性划分为高安全性级别,并生成加密安全信号;若加密系统的安全性分析值大于等于第一标准阈值且小于等于第二标准阈值,将加密系统的安全性划分为中安全性级别,不生成加密安全信号;若加密系统的安全性分析值小于第一标准阈值,将加密系统的安全性划分为低安全性级别,不生成加密安全信号。

20、优选的,s5中,对于中安全性级别的加密系统,通过微控制器动态调节加密速度,并对调节过程中加密系统的安全性进行进一步的分析,具体为:

21、将调节过程中固定时间段内生成的加密系统的安全性分析值进行收集,并建立相应的数据集合,并计算数据集合的标准差和均值,计算安全性分析值的标准差和均值,对其进行分析后,根据分析结果调整加密参数和加密速度,以提高加密效率。

22、优选的,若数据集合内的安全性分析值均值大于等于安全性分析值均值的参考阈值,且安全性分析值标准差小于安全性分析值标准差的参考阈值,加密系统的安全性稳定且高,不需要调整加密参数和速度,此时不生成预警信号;

23、若安全性分析值均值大于等于安全性分析值均值的参考阈值,且安全性分析值标准差大于等于安全性分析值标准差的参考阈值,加密系统的安全性高但波动大,需要增加加密速度,同时监控系统稳定性,此时生成三级预警信号;

24、若安全性分析值均值小于安全性分析值均值的参考阈值,且安全性分析值标准差大于等于安全性分析值标准差的参考阈值,加密系统的安全性低且波动大,需要减慢加密速度并优化加密参数以提高安全性,此时生成一级预警信号;

25、若安全性分析值均值小于安全性分析值均值的参考阈值,且安全性分析值标准差小于安全性分析值标准差的参考阈值,加密系统的安全性低但稳定,需要重新评估并显著优化加密算法和参数设置,此时生成二级预警信号。

26、本发明还提供了一种电子秤的防作弊系统,包括检测模块、信号处理模块、加密评估模块、安全性划分模块,动态调整模块以及数据传输和可视化模块;

27、检测模块:在电子秤的称重平台下安装若干个负荷传感器,当物体放置在平台上时,负荷传感器实时检测压力变化并将压力变化转换为电信号;

28、信号处理模块:通过放大器对负荷传感器的电信号进行放大,利用模数转换器将放大后的信号转换为数字信号,数字信号被微控制器接收并对其进行校准,以确定输出信号与砝码实际重量之间是否存在基础误差;

29、加密评估模块:对于不存在基础误差的称重数据,通过预先生成的密钥和加密模式对其进行加密,根据密钥生成环境中的密钥更换频率波动幅度和加密模式中加密速度对系统整体性能的影响程度,评估加密系统的安全性;

30、安全性划分模块:根据评估结果,将加密系统的安全性划分为高安全性级别,中安全性级别和低安全性级别,对低安全性级别的加密系统进行优化;

31、动态调整模块:对于中安全性级别的加密系统,通过微控制器动态调节加密速度,并对调节过程中加密系统的安全性进行进一步的分析,根据分析结果调整加密参数和加密速度,以提高加密效率;

32、数据传输和可视化模块:将加密后的称重数据通过nb-iot无线通信技术传输到远程服务器,当远程服务器接收到数据后,对其进行可视化展示。

33、在上述技术方案中,本发明提供的技术效果和优点:

34、1、本发明通过在称重平台下安装负荷传感器,确保了称重数据的准确性;信号放大和模数转换使数据处理更加精准。加密数据的传输和密钥管理通过预生成密钥和动态调节加密速度,提高了系统的安全性和效率。同时,使用nb-iot技术进行数据远程传输,实现了数据的实时监控和可视化,显著提升了数据管理的便捷性和安全性。

35、2、本发明不仅保证了称重数据的安全传输,防止数据在传输过程中被拦截或篡改,还通过评估和优化加密系统的安全性,降低了系统的复杂性和管理难度。进一步,通过动态调节加密速度和参数,提升了系统的整体性能和运行效率。此外,数据的远程传输和实时可视化展示使得用户能够方便地监控和管理称重数据,提升了用户体验和系统的实际应用价值。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!